【虛度年華.四六】昆德拉:生活在他方,他方在法國

四六 | by 虛詞編輯部 | 2018-12-13

昆德拉-09.jpg

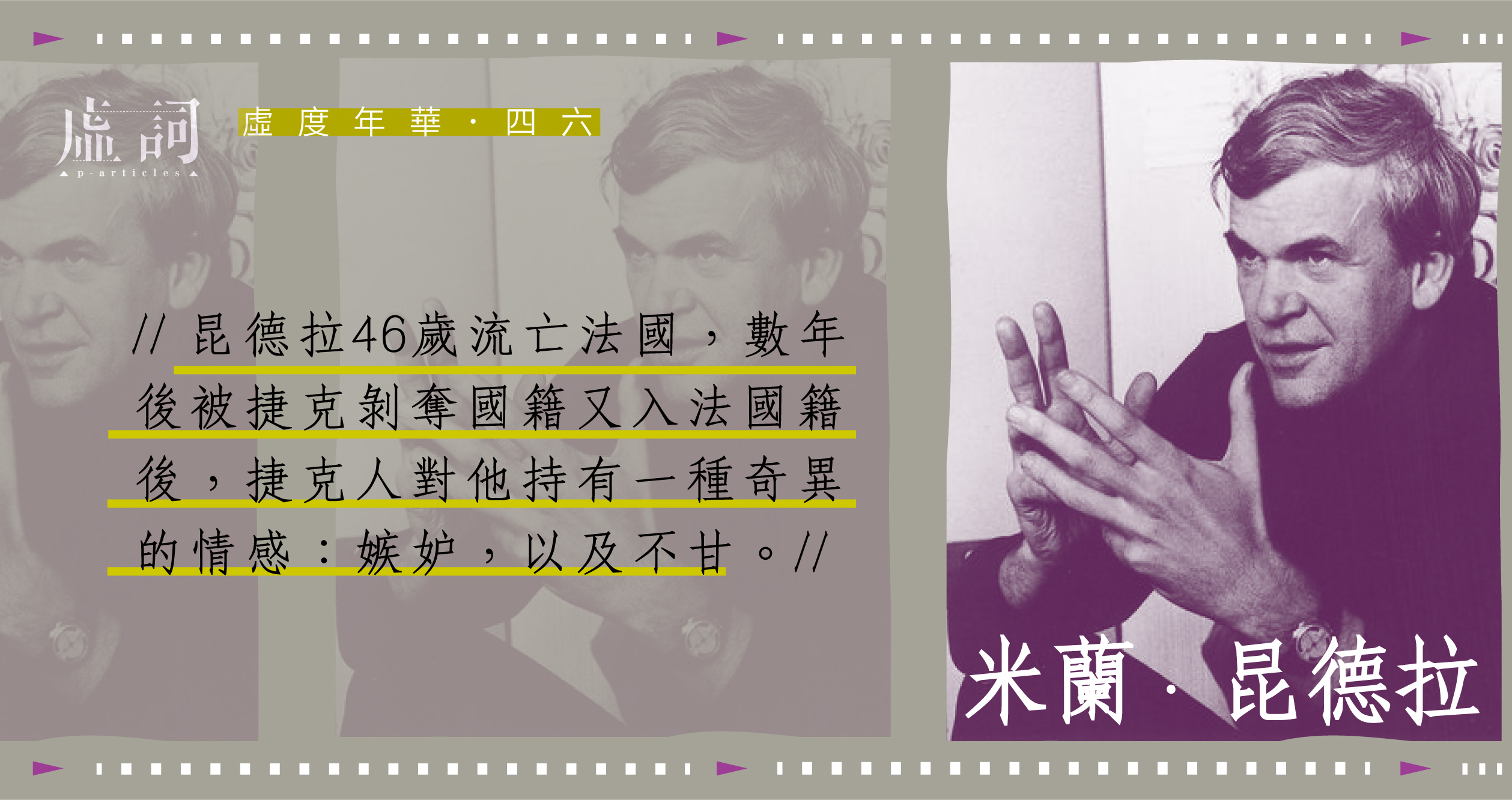

1975年,米蘭.昆德拉(Milan Kundera),46歲。

1968年,布拉格之春運動在捷克爆發,其後七年裡,昆德拉的日子過得並不如意——持續半年的運動宣告失敗後,昆德拉作為重要參與者,被剝去了教授職務;而面對蘇聯50萬人軍隊,捷克的自由化改革也無疾而終。極權政府管治之下,昆德拉的教學與創作生涯都被嚴密監控。那是捷克歷史上壓抑的一頁,後來寫《笑忘書》、《生命中不能承受之輕》等作品時,昆德拉都會回溯這段歷史,向世人揭露政治的黑暗面。

流亡,一個致命的決定

1973年,昆德拉發表了他的第二部長篇小說《生活在他方》,並憑藉這部作品獲得了法國最佳外國文學作品「梅迪奇獎」,此後他所有作品初版都是法文譯本、在法國發行。兩年後他遷至法國,以流亡作家的身份登上世界文壇,聲譽日隆。

有關昆德拉的生平與文本分析,相信大家都相當熟悉。文青必備的《生命中不能承受之輕》,劈頭就引用的尼采「永劫回歸」讓人暈頭轉向,是文學愛好者們必須要踰過的哲學難關。這篇文章就不再做作品分析了,反而探討昆德拉的這次流亡經歷,以及捷克人對他的看法。

同時代的捷克作家伊凡.克里瑪(Ivan Klíma)曾指出:對於作家而言,流放是一種致命的決定,因為你失去了和自己語言的聯繫,更重要的是失去了和社會的聯繫。布拉格之春運動後,克里瑪的處境也與昆德拉相仿——在捷克失去教職,只好擔任送信人、救護員等職務;寫的作品也全被禁止,只能在地下流通。1990年,克里瑪在接受美國作家菲利普.羅斯(Philip Roth)訪問時提起了昆德拉:「只有少數捷克人對昆德拉的作品提出看法,唯一的理由很簡單:他的書已經超過20年未在捷克斯洛伐克發行了。」

那時,捷克人對於昆德拉的情感是複雜的。當他1975年流亡法國,數年後被剝奪了捷克國籍、又入法國國籍之後,捷克人對他持有一種奇異的情感:嫉妒,以及不甘。克里瑪說,批評家會指出昆德拉的描述就像一個具有文采的外國記者,在捷克待過幾天後寫出來的東西。然而,西方讀者之所以能接受他的描述,使他在世界文壇具有如此良好的聲譽,是因為昆德拉證實了他們的期待,他的作品強化了好孩子喜歡反覆聆聽的善惡童話。不過對於受極權政制壓抑的捷克人來說,昆德拉的逃亡是放棄與他們共同抗爭/受難,這已是難以饒恕的罪孽,尤其「在1968年以前,他一直是備受寵受與獎勵的共產政體之子」(克里瑪)。

中年,身心分離與身份危機

再後來昆德拉完成《生命中不能承受之輕》,他回顧過往寫作生涯時說道:「某種東西被徹底地封上了——我再也不會返回當代捷克歷史這個主題了。」表面上他幾乎是一刀兩斷地向捷克作出了身份切割,但實際上創傷經歷卻讓昆德拉的文學作品無法擺脫母國——46歲的他肉身脫離,精神卻深植故土。昆德拉用創新的方法去回應這「無法逃離的處境」,嘗試向世界展現故土所蒙受的苦難,然而故土卻不再願意接納他了。《被背叛的遺囑》中展現了這樣的一種拉扯:

「昆德拉先生,你是共產主義者嗎?」

「不,我是小說家。」

「您是持不同政見者嗎?」

「不,我是小說家。」

「您是左翼還是右翼?」

「不是左翼也不是右翼,我是小說家。」

這裡顯現的是對於身份認同的思考:昆德拉必須以一個超脫於意識形態紛爭的角色,來解決那種國族拉扯、流亡與重建記憶等無法輕易解決的問題。於是,他採用的方法是文學——唯有小說可以處理那些無法直接言說的苦難創傷。至於捷克人對於他的排斥,克里瑪反問一句:為甚麼每位作家非得成為鬥士不可?「鑒於半個世紀的苦難,捷克出現某種排外心理。現在的捷克人太執著於他們的苦難,這或許不難理解,算是一種再自然不過的變形,但讓我看來,這卻為昆德拉招致不公的詆毀,而他無疑是本世紀最偉大的捷克作家之一。」

這裡「捷克作家」一詞可堪玩味。昆德拉是捷克長大的作家,還是書寫捷克的作家?從流亡、被剝奪國籍、禁止出版,到後來自稱為「法國作家」,昆德拉面對的種種身份認同問題,都得從46歲這年開始講起。他無疑早慧,思路清晰,但作為一個世界文學的重要旗手,還是得從這場流亡開始計算。

1975年,米蘭昆德拉,46歲。距離《生命中不能承受之輕》出版,尚有9年。