SEARCH RESULTS FOR "死亡"

圓

小說 | by 潘梓傑 | 2025-11-07

潘梓傑傳來小說,書寫一對老年夫妻正雄與秀梅在回家的巴士上,兩人憶起逝去的兒子仲明。秀梅無法承受丈夫亦將離去的恐懼,積壓的情緒終在家因一顆腐爛的雞蛋繼而爆發。秀梅撕毀醫院報告、崩潰痛哭時,正雄卻在妻子的絕望與周遭的衰敗中,體悟到一種瀕臨死亡的異樣之美。

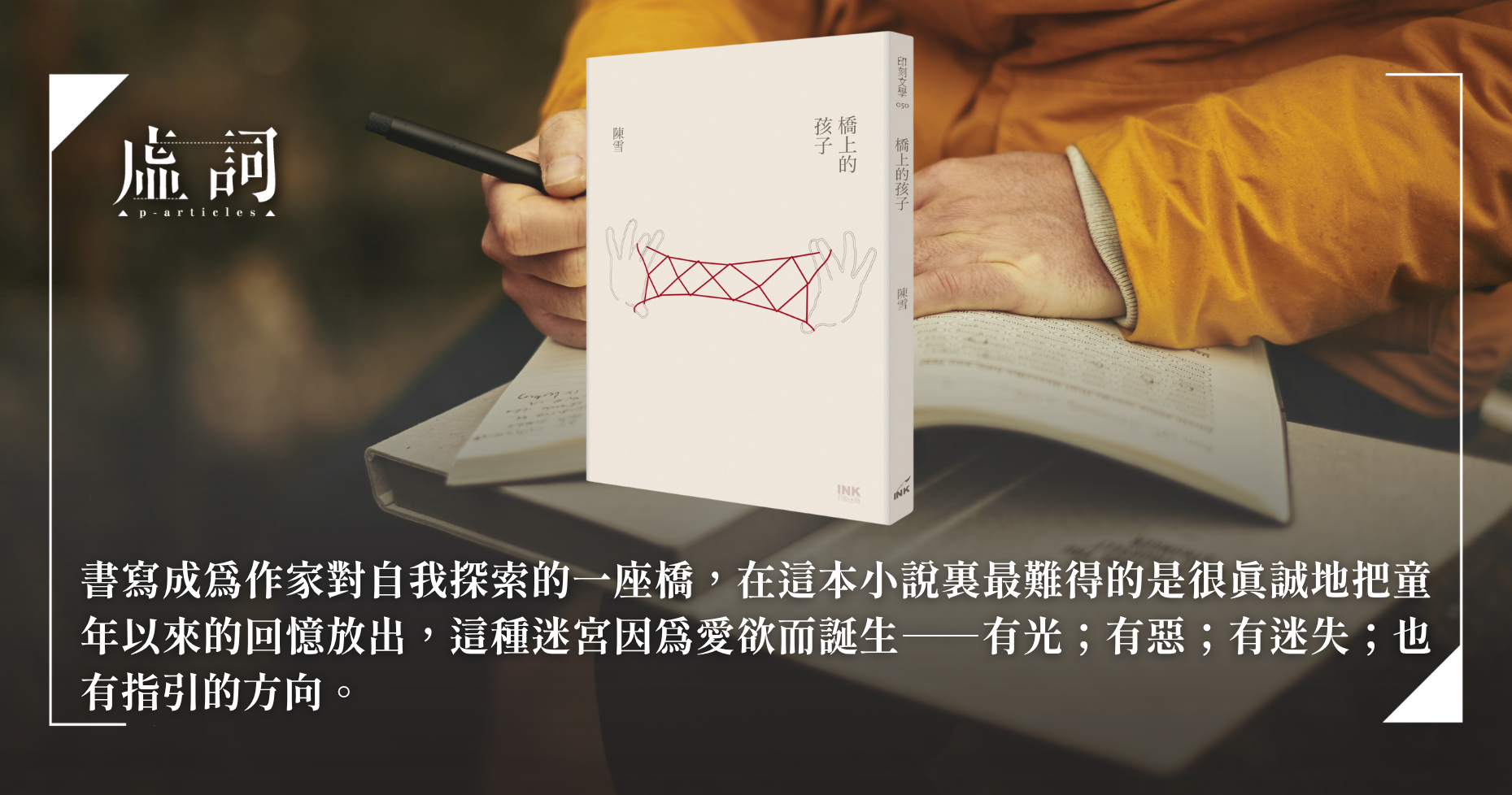

邪火/(後)惡女的栽種與死亡——談《橋上的孩子》

書評 | by 雨曦 | 2025-10-09

雨曦傳來陳雪的自傳體小說《橋上的孩子》書評,指出其以自傳體筆法將童年創傷、「性」與「愛」的糾葛編織成一座迷宮。雨曦指出《橋》一書使他聯想到七等生〈散步去黑橋〉,看見陳雪在處理童年時,下筆的狠勁。雨曦認為陳雪透過極度克制又暴烈的敘述,把偽裝、孤獨與重複破碎的自我轉化為書寫的救贖,讓讀者跟隨記憶重走創傷現場,見證從破碎到開花的可能。

重探《死神來了》的死亡哲學

影評 | by 姚金佑 | 2025-08-12

《死神來了6》回歸大銀幕,姚金佑傳來《死神來了》系列影評,指出其非單純為電影「爽片」,反而是對死亡哲學的傳統論述的一種反動。姚金佑引用哲學家海德格將死亡視為一種時間性的存在,視死亡為生命終結、促使本真存在的威脅。而「死神來了」此名稱亦將死亡的哲思,由時間層面轉移至空間層面,戲中的「死神」有意識及計劃操控物理環境,編織出精密的死亡陷阱,挑戰觀眾對時間、空間與生命意義的固有認知,重新思考死亡與我們身處的「空間」究竟有何關係。

自白書

小說 | by 何解 | 2025-06-13

何解傳來小說。「我」於新年第一個月的第一個星期一,因酒後失足從樓梯墮下, 成為十年罕見的「意外死亡案例」。在這個「死亡需預約」社會,申請死亡的表格遠比資助申請的表格複雜得多,比安置房屋計劃更難選中。尤記得當初推行相關草案時,「預測死亡,便利人人」的口號深得民心,但實際便利了什麼人不得而知,或許確是為社會帶來了好處吧,畢竟不再有千奇百怪的自殺案例。

淺談《富士山下》與《在青木原的第三天》歌詞中的生死修行

其他 | by Cléo | 2025-05-21

Cléo傳來歌詞評論,認為陳奕迅主唱、林夕填的《富士山下》與吳青峰給何韻詩填詞的《在青木原的第三天》,兩首看似無關的歌曲,均在歌詞中暗藏對「生死修行」的叩問。前者,林名仿佛化身觀音陪伴傷心人在絕望中放下執念;後者則以隱晦意象勾勒出生死邊緣的徘徊,從回憶的微光中尋找活下去的理由。兩首歌雖風格迥異,卻都指向同一個核心——音樂如何成為痛苦中的一線生機。

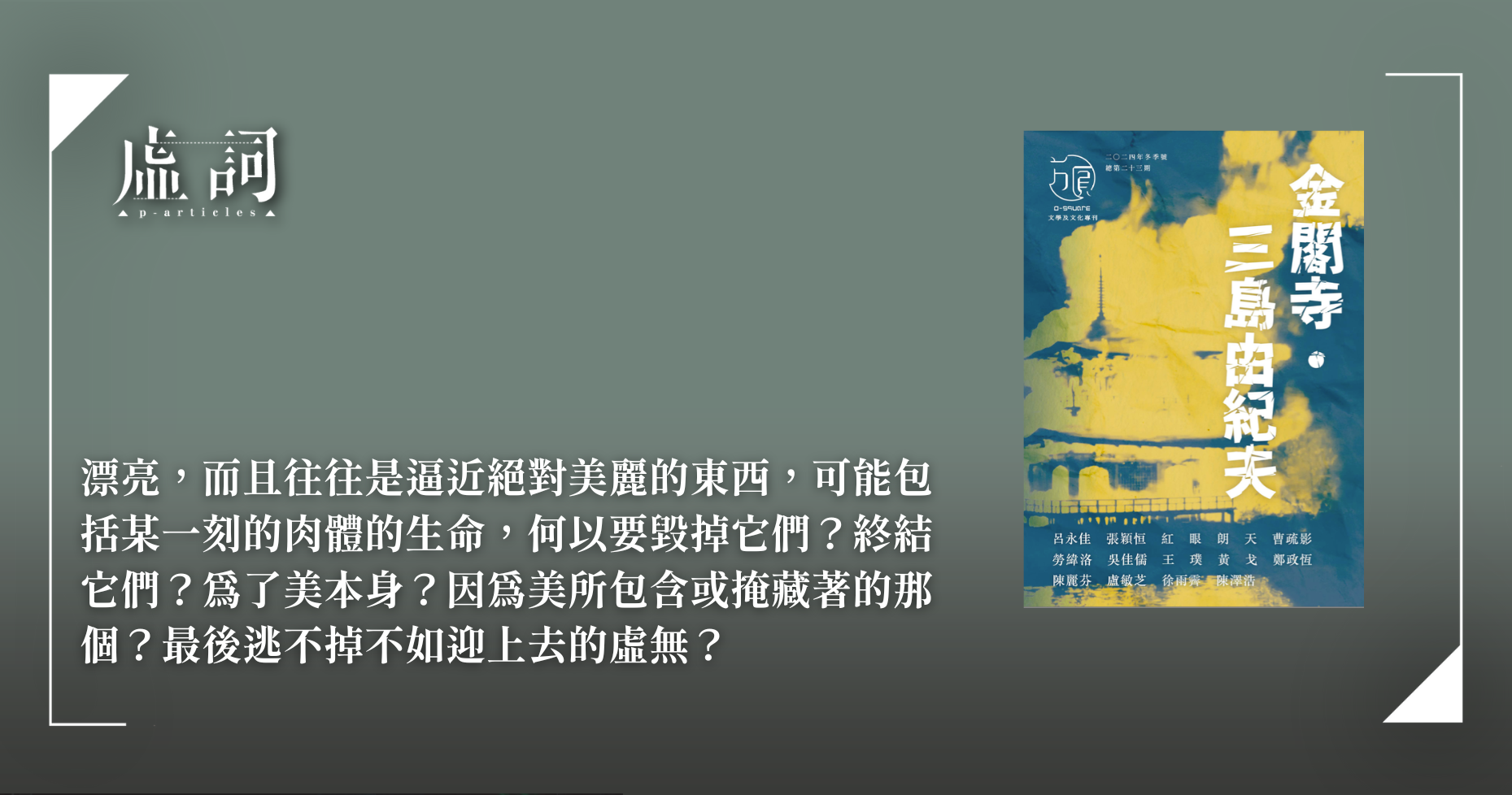

《方圓》「金閣寺.三島由紀夫」——編者話

其他 | by 方圓編輯部 | 2025-08-21

死亡從來不只是單純的自然事件。日本作家三島由紀夫的作品常出現對「美」的省悟。適逢三島由紀夫今年逝世五十四周年,今期《方圓》為「金閣寺.三島由紀夫」,探討美與死亡,箇中涉及的文學、政治和人格鑒賞。死亡導致孤離,又能打破個體孤獨的樊籬,我們又能否用心聆聽那些將逝未逝,若即若離的幽玄之音?

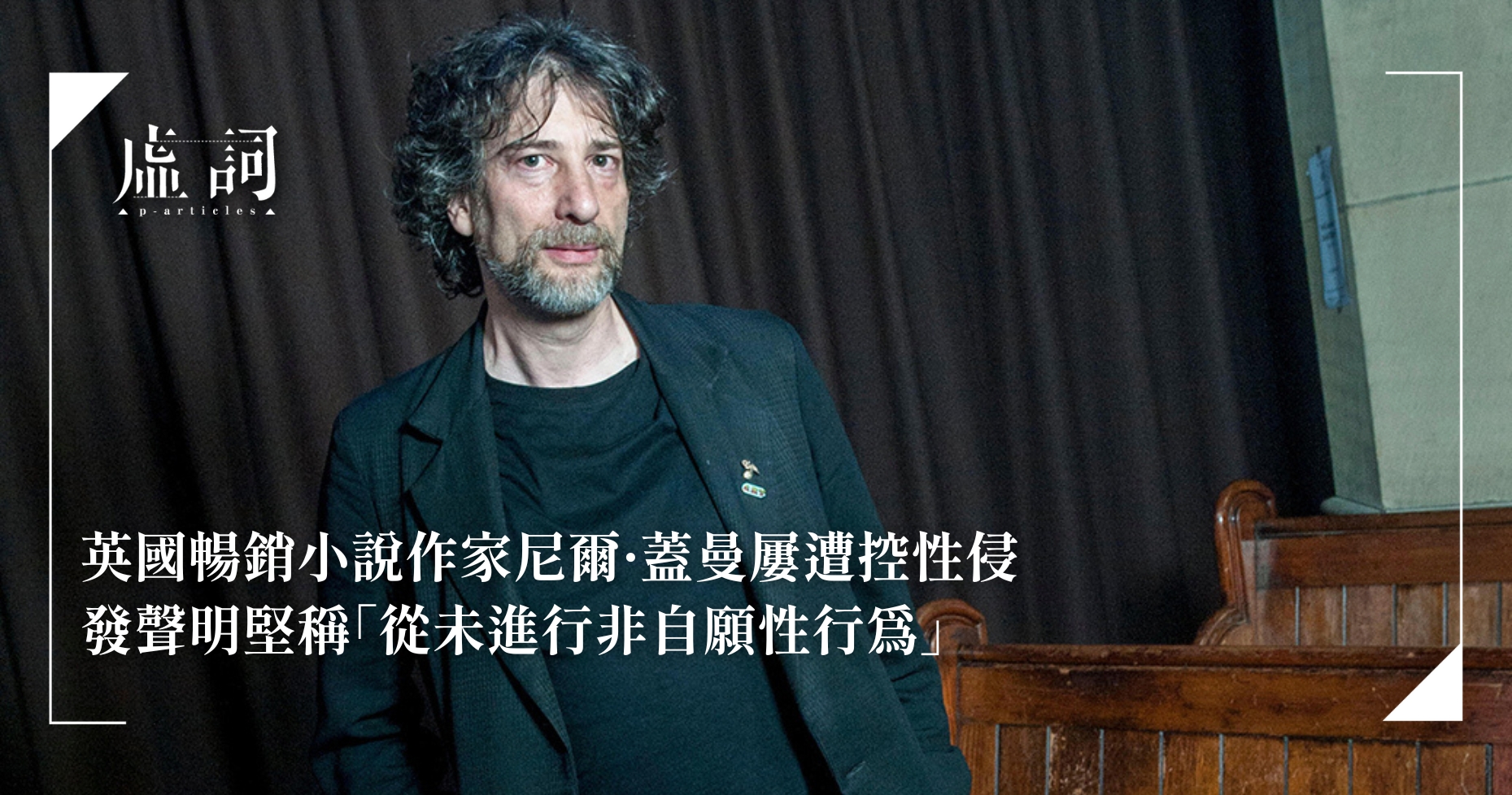

英國暢銷小說作家尼爾·蓋曼屢遭控性侵 發聲明堅稱「從未進行非自願性行為」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-01-19

英國奇幻文學作家,暢銷小說《美國眾神》、《怪誕隨意門》以及《睡魔》作者尼爾·蓋曼(Neil Gaiman),自去年七月起陸續被多達十名女性指控性侵,當中包括其保姆、管家、書迷,以至作家茱莉亞霍布斯邦(Julia Hobsbawm)。他日前發聲明回應事件,堅稱自己「從未與任何人進行非自願性行為」,強調不接受自己作出任何暴虐或非自願性行為的指控,也不會承認自己沒做過的事。

《死亡處女》:真相、轉型正義與共生

影評 | by 曾友俞 | 2024-06-20

曾友俞重看1994年的經典電影《死亡處女》,從法律、正義、政治的角度出發,他認為任何一個第三波民主國家都有與電影大同小異的歷史,面對民主化引起的當代問題:轉型正義;而吉拉多的律師正是代表一種秩序,在電影裡提出如倫理學經典的難題。曾友俞亦認為米蘭達固然也可以探討權力與性、與腐化或者個人因創傷所致的人格扭曲,但他覺得這個故事更重要的議題是:在一個社會中罪犯與被害人如何共存?

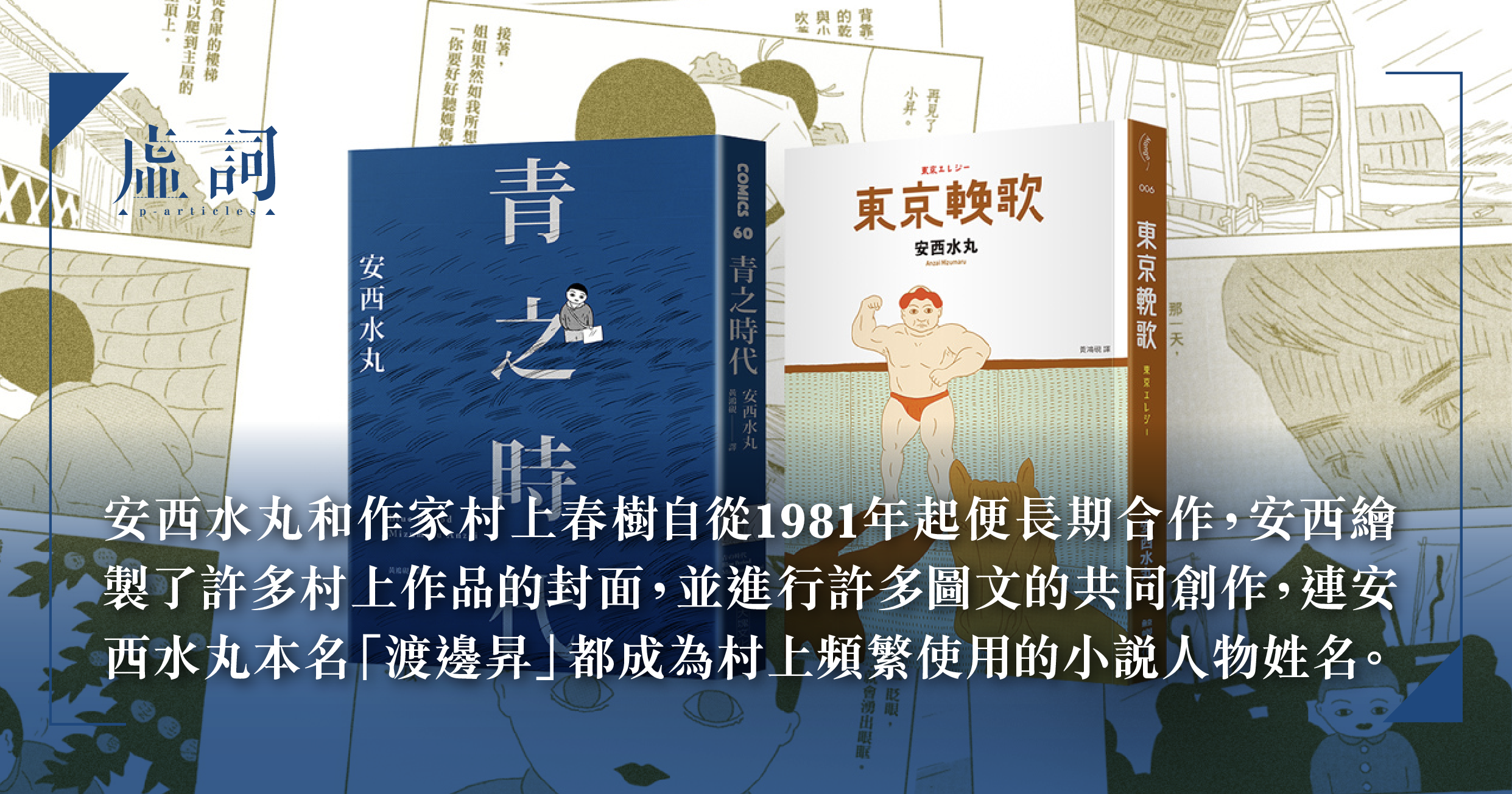

暴力、性與死亡下,扮演不知悲傷為何物的小孩:讀安西水丸《青之時代》、《東京輓歌》

其他 | by 翁稷安 | 2023-08-25

在這靜謐、甜美的表面下,似乎隱隱潛藏著某種難以言說的陰暗。畫面之下佈滿著近乎與現實斷裂的縫隙,是安西水丸作品給我的一貫感受。這種張力隱匿在安西的插畫乃至文字作品中,多半處於模糊的樣態,在看似恬靜怡人的畫面、表現出大叔趣味的字裡行間,提供著無聲卻深沉的厚度。然而,翻開安西的短篇漫畫集《青之時代》、《東京輓歌》,卻能見到他在早期作品中,卻毫不保留地完全展露。

死亡三部曲終章《殉爆》 如果命運能選擇?

劇評 | by 虛詞編輯部 | 2023-04-20

生命誠可貴,但若有一種更崇高的理念,是否值得為之犧牲性命?7A班戲劇組藝術總監一休(梁承謙)坦言自小恐懼死亡,因為害怕看到一個生命由存在變成消失。一休發現死亡是如此難以面對、消化,於是將恐懼轉化為藝術,以戲劇去探討死亡是怎麼一回事。繼2002年創作了《想死》、2007年推出姊妹作《大笑喪》之後,事隔21年後,死亡三部曲迎來最終章《殉爆》。一休依然透過戲劇,與觀眾談生論死,詰問死亡的意義。

【已讀不回#68】江康泉 X 鄧小樺:智海《The Writer and Her Story》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-10-16

江記今次要談的本土製作動漫,是智海的《The Writer and Her Story》,據說它是本土文藝漫畫界中的傳奇。不斷重複的敘事風格,畫風罕見地沉重,一切的苦難,都返照我們創作的初心。與智海份屬好友的江記,同代人的解讀飽含感情,記得收睇。

【有病自然香】死亡的近義詞肺癌:瑞蒙卡佛、黃霑、也斯

其他 | by 虛詞編輯部 | 2021-05-11

在經典神劇《Breaking Bad》裡,一直懷才不遇,任職高中化學老師的男主角,突然被診斷出患上末期肺癌。為解決家庭的財政危機,他鋌而走險,利用其化學知識製作及販賣冰毒賺錢,最終由顧家的「好好先生」,變成眾叛親離的駭人罪犯。

【已讀不回#12】講故事可以抗疫?薄伽丘的《十日談》

已讀不回 | by 董啟章 | 2020-09-18

成日都話「笑死」,原來「笑」反而可以對抗「死」?到底薄伽丘係《十日談》入面既開心群組(無感染),點用講故仔大笑嚟抗疫?走入呢部「中產階級嘅史詩」,到底薄伽丘點幫助為情所困嘅女性讀者,令佢地嘅心靈得到慰藉?想知呢套「10日」x「10人」既故事集講緊咩,咁就要CLS(Like、comment、share),等大家可以同董啟章仲有Wolfson一齊做開心群組(睇好書)!

【文藝follow me】江記展覽「蜃樓水月」:城市裡的死亡不會被掩蓋

文藝Follow Me | by 李卓謙 | 2020-07-31

「人不能踏入同一條河兩次。」離騷幻覺動畫導演江康泉(江記)以這句說話開展最新展覽「蜃樓水月」的構思,然而在疫症來襲之後,他卻決定透過動畫短片來記錄過去一年感受。在城市裡死亡意象如影隨形,彷彿離我們愈來愈近,江記希望同樣感受到情感衝擊的人知道,自己並不孤單。

被控暴動的獨立歌手 莊正:「死唔係咁困難,但亦非容易事」

專訪 | by 藍美施 | 2022-10-14

卸下歌手和官司的包袱,被控「暴動罪」的莊正,不過是個簡單樂天的年輕人,說到喜愛的動漫世界侃侃而談。即使熱血不再,動漫對莊正的影響卻更入血。只要死不去,捱得過就有新能力,這是莊正從中領悟的道理之一。

大時代裡,微小的歌:何韻詩〈我總是想像你離開後的日子〉

其他 | by 陳芷盈 | 2021-09-24

「作為歌手,我們並不一定要一面倒地做一些沉重的歌,作為創作人,我們更應提醒大家,我們其實有權利去專注微細的事情。」所以她的選擇是,「把最無垢的那個自己拉出來,做自己需要做、也是本身被賦予的事」,在逆境之中,推出了這首溫柔的歌。

【虛詞.和你親】殺人犯的兒子

小說 | by 康爾 | 2021-09-23

我一直想知道,刀刃割在人身上有何感覺?跟屠宰家畜一樣嗎?滿手鮮血的妳,晚上能睡得安好嗎?會浮現被無辜濫殺人類的痛苦樣貌嗎?我確切為你擔憂。

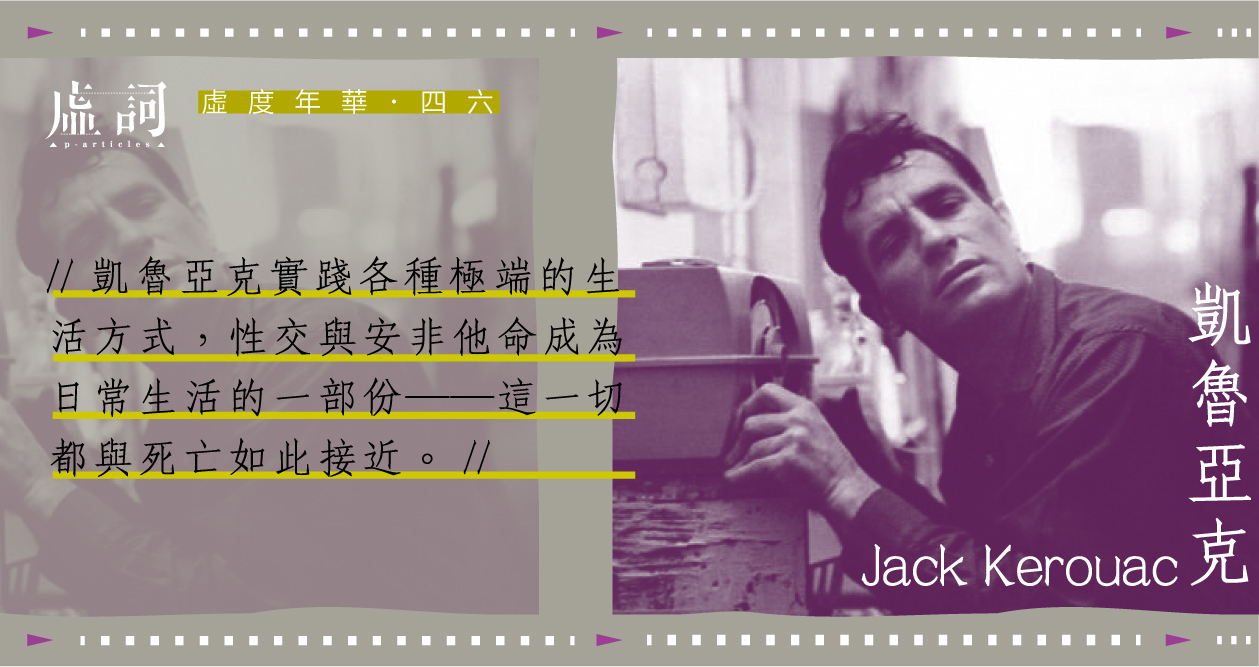

【虛度年華.四六】凱魯亞克︰死亡一直很近,我們永遠年輕

四六 | by 虛詞編輯部 | 2018-12-20

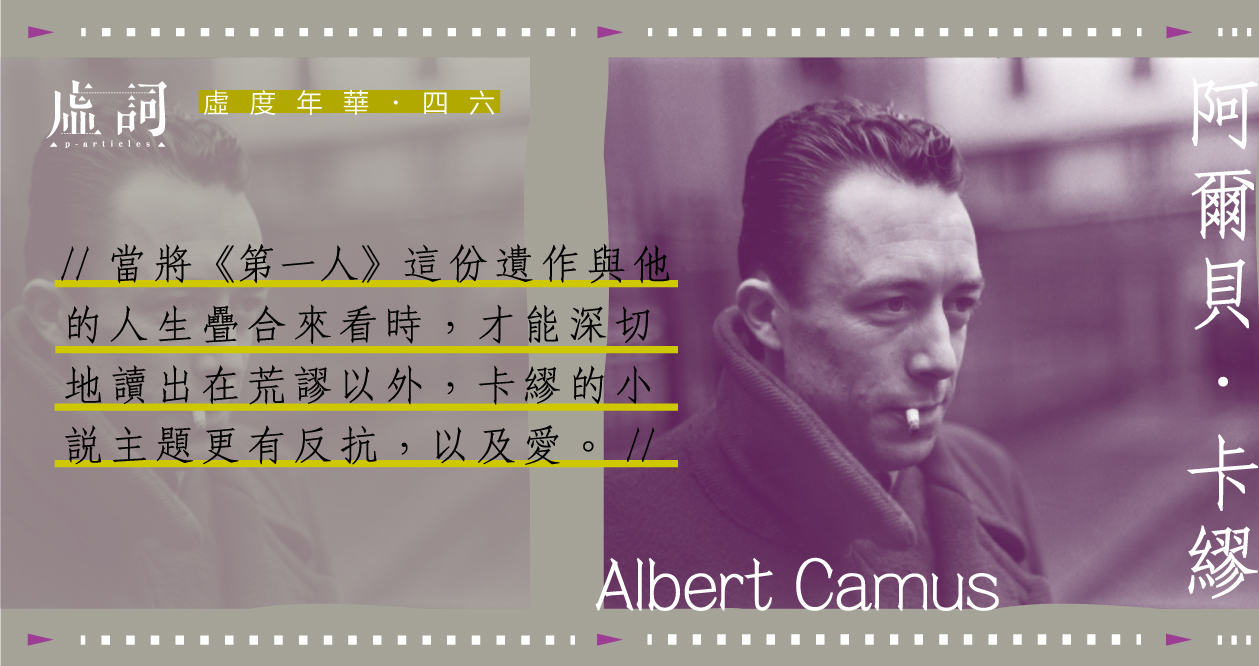

凱魯亞克的名作《在路上》,使他成為垮掉一代(the beat generation)的「國王」(雖然他自己不是很喜歡這個稱謂),與艾倫.金斯堡(Allen Ginsberg)、威廉.柏洛茲(William Burroughs)等,影響了數代文藝青年。他們挑戰美國知識階層裡的權威和主流文化,成為美國史上第一個亞文化,實踐各種極端的生活方式,性交與安非他命成為日常生活的一部份——這一切都與死亡如此接近。

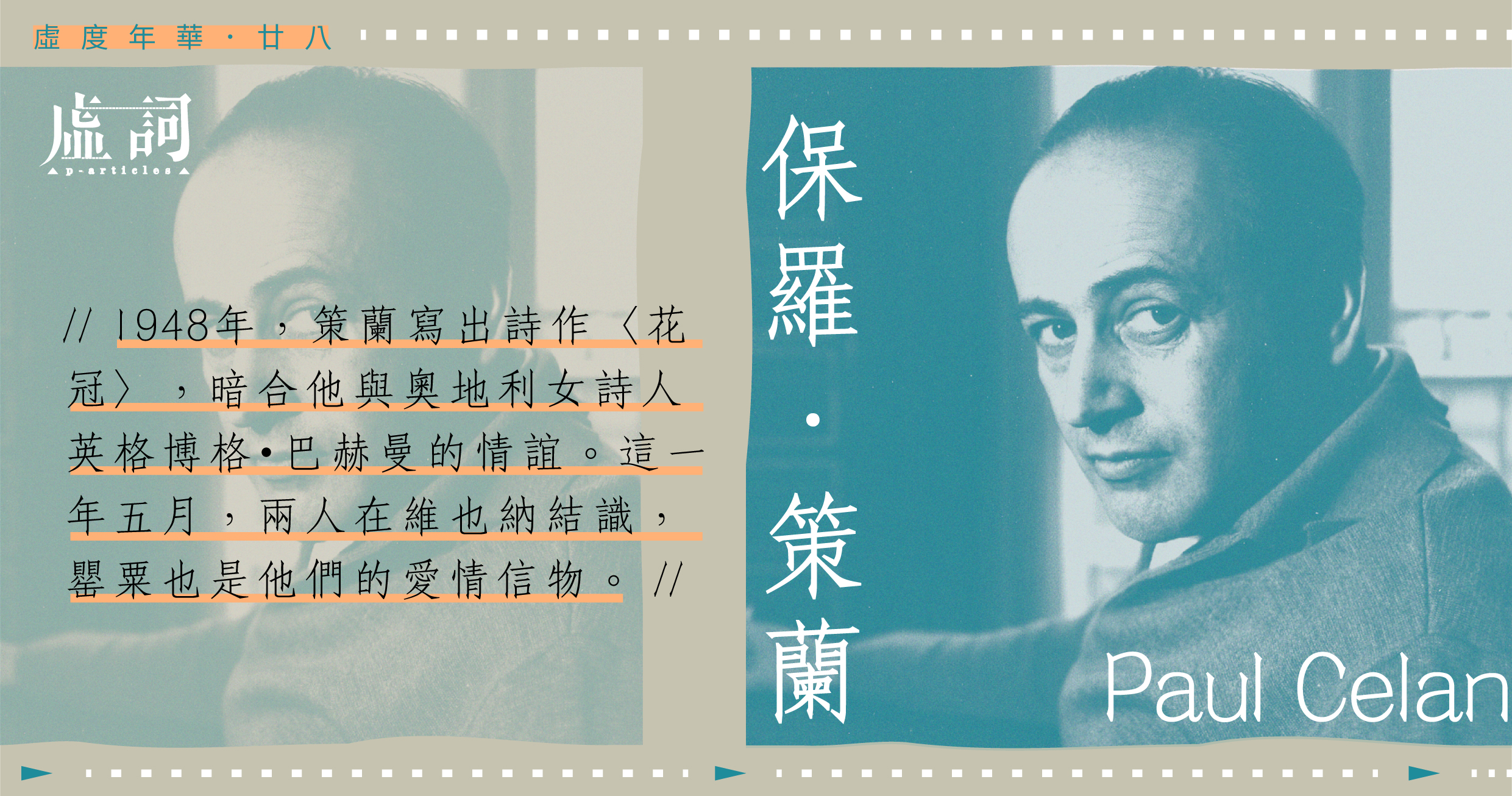

【虛度年華・廿八】保羅・策蘭:語言之痛,花冠重生

廿八 | by 虛詞編輯部 | 2018-11-12

原名保羅·安切爾(Paul Antschel)的保羅・策蘭(Paul Celan),生於1920年的一個猶太人家庭。1942年,他集中營裡的父親因傷寒病逝;而同樣陷於地獄的母親,更給子彈打穿頸項。1944年,他把自己的舊筆名(Ancel)改為策蘭(Celan)——生命的苦難、沉鬱與流離,都被他放在這個置換音節的名字中;而對於一個與猶太、與死亡對等的詩人來說,1948年,正是他的重生之年。

【虛度年華.廿八】林徽因:搶救建築,理解死亡

廿八 | by 虛詞編輯部 | 2018-11-09

講起林徽因,不少人首先先想起詩人徐志摩的意外死亡:1931年11月19日,他搭乘中國航空公司清晨八點的飛機由南京北上,飛機在大霧中觸山後墜落,不幸罹難。林徽因與徐志摩有非常深厚的交情……

【邱剛健小輯】「愛比恨更毒辣」:邱剛健電影的性與死亡

評論 | by 楊殿安 | 2018-10-03

「愛比恨更毒辣」。這是1972年邱剛健電影《愛奴》當中的描寫:四季春老鴇春姨(貝蒂飾)綁走愛奴(何莉莉飾)並施以凌虐,愛奴被鞭打得皮開肉綻,她恨透了春姨。只見春姨笑看愛奴,用舌頭舔了一下傷口。愛奴越恨春姨,春姨越愛她。

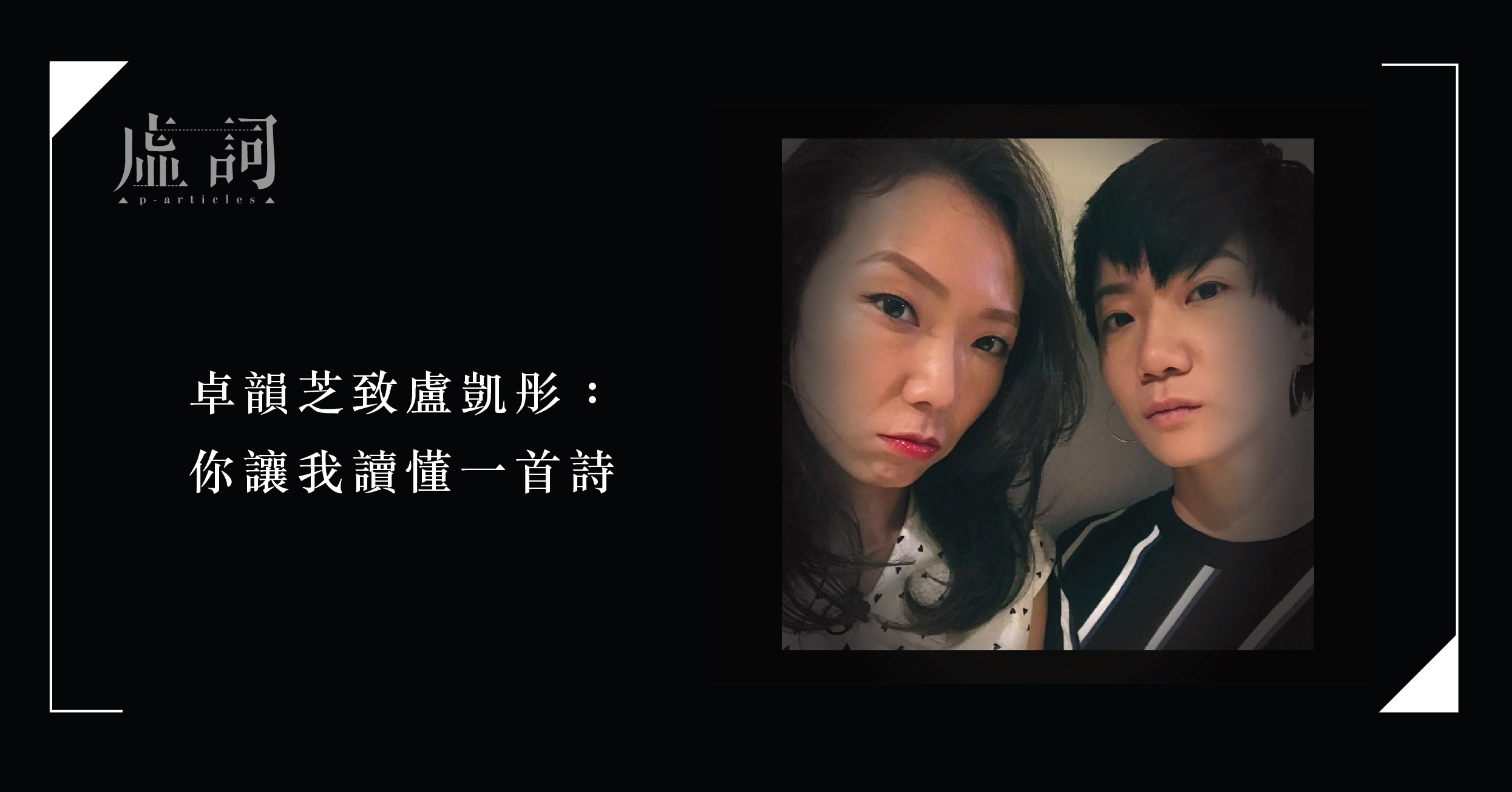

你讓我讀懂一首詩

詩歌 | by 卓韻芝 | 2018-08-14

編按︰歌手盧凱彤八月十三日設靈,十四日出殯。友人卓韻芝無法出席喪禮,在家中傷懷,靠讀默溫的〈夜曲〉渡日;她覺得盧凱彤是要她明白一些甚麼,感悟於是成詩一首,與同感者分享。

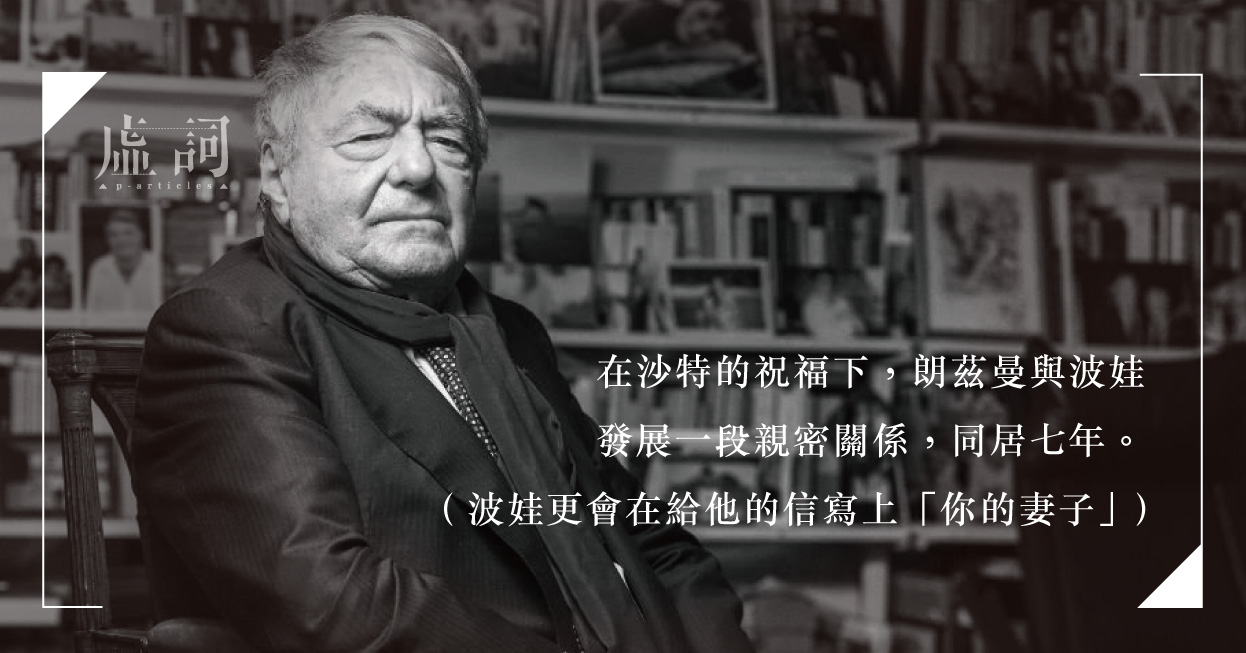

悼念朗茲曼:面對死亡,我們無從說起

其他 | by 致寧 | 2018-08-10

克勞朗茲曼的故事,借用他在回憶錄《巴塔哥尼亞野兔》(The Patagonian Hare: A Memoir)開篇的話來說,是個「豐富多姿而且獨一無二的故事」。朗茲曼固然喜愛自吹自擂,但他這句評語實在難以反駁——他是法國知識份子圈的重量級人物,鉤沉二十世紀創傷歷史的巨人,最廣為人知的是曾執導被譽為「史上最偉大的紀錄片」《浩劫》(Shoah)。七月五日,傲慢的朗茲曼在巴黎家中與世長辭,享年92歲。