韓志勳︰個人宗教,先鋒永存──崑南、蔡仞姿、何建宗三人談

(左起)鄧小樺、蔡仞姿、崑南、何建宗。

今年三月,韓志勳的畫展《光的故事》在亞洲協會香港中心舉行。這次的畫展展出韓氏不同時期的重要作品,具有相當可觀性;而韓志勳本人,於二月底逝世,僅差半個月未能目睹展覽面世,實是令人非常惋惜。在3月14日,我受託在崑南、蔡仞姿、何建宗三位主講的「60年代的前衛藝術:韓志勳與他的當代藝術家」活動中,忝居末席擔任主持。在準備講座的短促期間,儘量研讀有關韓志勳的文章,深感韓志勳作品仍然等待著更深刻的穿越。而當日的講者尤其蔡仞姿準備了重要的內容,於是在此為文紀錄講座,為香港藝術史略盡綿力,也是向韓志勳先生本人作微小的致意。

何建宗︰不老的驚艷

浸會大學人文及創作系研究助理教授何建宗,是研究博物館學的青年學者。六十年代是香港的第一波文化基建(cultural infra-structure),一群藝術家已經進行關於藝術本質、前衛的探尋。何指出「現代」、「東方」是理解韓志勳的兩個關鍵詞。當時,整個香港都在經歷現代化,各種層面如經濟、文化等,都有平台、建制在產生,讓藝術得以有機生長。一群現代藝術家通過對前代藝術的反叛與重新理解,去尋找自己。他以《卿卿》(1974)為例,指韓志勳沒有困在任何的領域中創作,在動中見靜,靜中建構動,這些並非韓志勳的文學修辭,而同時是真實的再現。而韓志勳使用大量的文字、墨、金石等東方元素入畫,但何建宗認為韓的「東方」其實更在於東方藝術中關於「圓滿」、「圓照」的觀念,在於人與作品的關係,需放在中國美學傳統去理解。何建宗認為韓志勳的反叛從未改變,且是一種「人畫合一」的反叛。他憶述自己還是個對藝術一竅不通的大學一年級生,親身拜見韓志勳時的震撼緊張;而韓志勳則饒有興味地問他們「最近有無拍拖?」「最近大學生流行玩甚麼?」以及某草本類藥物。何當時深深被韓志勳的「青春」所震撼,他引述韓志勳的話:「人會老/風景會老/但驚艷不會老。」前衛與現代,就是永遠的驚艷。

崑南︰宗教感與宇宙觀

作家崑南是韓志勳生前指定的講座嘉賓,他比韓志勳年少,曾一起組成「現代文學美術協會」(下稱「協會」),是為香港現代主義的先聲,當時華人的文藝空間還是稀缺的。崑南憶述,1962年舉辦「香港現代國際繪畫節」,已是五十多前年的事。協會起初是辦刊物《詩朵》,後來王無邪從寫詩轉向繪畫,又加上呂壽琨的影響,遂加入「美術」的成份,組成「協會」。「王無邪當時抱負很大,希望可以聚集兩岸以至國際性的力量,舉辦了比賽與展覽。」第二屆得獎的是台灣的莊喆,第三屆得獎的是韓志勳,他是在第三屆即1962、63年間認識韓志勳。他形容韓志勳很頑皮,完全沒注意他比自己年長。「我已經很頑皮,他比我更頑皮。」韓志勳穿皮褸、牛仔褲,「跳跳紮紮」,說話健談「盞鬼」,與人他年齡不配合。「不過我們個個都是這樣。」崑南與韓志勳談得來,甚麼都談,女人和畫,二人相似比親之處在於同樣反叛。「我還問他,『五十年代你畫傳統、工整的風景畫,六十年代起則有了很大的變化和跳躍,這是何解?』他開始時笑而不答,後來就答說:『事情到了某些階段,會有一種召喚。聲音和顏色的召喚,你會知道是時候轉變。』我再問他,是甚麼召喚?人物還是事物?他對『人物』略有沉吟,最後說『是光的感召』。說來很有宗教感。」

崑南表示,對韓志勳畫作中圓與方的組合特別有感受,因為他自己研究占星學,占星哲學對宇宙的看法是方中帶圓,圓中帶方。他又舉元朝朱德潤水墨畫《渾淪圖》為例:「渾淪」本是《列子》中的概念,「言萬物渾沌而未相離也」;而朱氏題畫則云「渾淪者不方而圓,不圓而方」,表達了一種宇宙觀。另如達文西的名畫《維特魯威人》亦是四方框中兼有圓形,展示比例最完美的人體。韓志勳著名的「圓」系列,他視如星球、占星,看出難言的神秘性。「那種天人之間的感應,極其獨特,令我想去品味與探尋,當然不一定有答案。」

他讚揚韓志勳在畫作以外,「文字創作都好正」,書法亦佳,能將東西方融合,是很罕見的。「他曾對我說,他畫的是東方事物,用的則是西方的材料與媒介,去表達對於東方哲學思想的看法。」崑南曾說過,韓志勳畫的是自己心胸的宇宙,「半世紀的自我成畫,他是值得驕傲的。」

蔡仞姿︰激情與極致

蔡仞姿的一貫風格是臨時加入,韓志勳不在,她認為有責任提供一些解讀韓志勳作品的親近角度。她認為韓志勳的人生是精彩的:韓戰前出生,前期生活相當艱苦,父親早逝,下有六弟一個妹;而他非常聰明,在九龍華仁讀書時,必須每年全級考第一,否則就無書讀了;本可免費讀大學,因戰事、香港淪陷而不能入,蔡仞姿笑說「所以很多年我都不敢跟他說想去日本」。

因著人生經驗,韓志勳很早便認定需要自己創造自己,並自豪於自己是自學藝術的。他投入創作時年齡已經相當大,反因此比同齡的人有更豐富的經驗,更大膽,更投入。相視同輩,韓氏在中國文化與藝術的底子修為是更厚的,他小時是在私塾讀古文,熱愛詩詞、書法等中國文化。他曾對蔡仞姿說自己的畫都很中國,都如中國傳統畫作那樣是vertical的直倒,須由上而下來看。韓志勳將文字置入畫面、以詩入畫、由上而下的垂直視點,均為當時西方畫作所無。

《火浴》(1968)。

蔡仞姿說韓志勳激情、絕對反叛,曾經飆車撞到飛起,落地後發現「只是崩左牙」,仍然很enjoy這種刺激。「當年(1972)他在巴西伊瓜蘇瀑布墮水,從水中游上來時發現丟了眼鏡,竟縱身入水再找,連船伕都嚇得半死。」蔡仞姿笑說他時常和呂壽琨的女兒跳亞高高、聽披頭士的音樂,接受六十年代西方文化的洗禮。六十年代末,韓氏得到洛克斐勒三世基金會贊助,赴紐約遊學,於普拉特學院Pratt修研版畫技法,親見各種大師作品真跡。適時乃普普藝術爆發期,韓氏作品《火浴》正是將他在外國所吸收之物反芻傾吐的澎湃之件。蔡仞姿強調紅綠對比色之間的碰撞;韓氏故意放入情信、日記等物,引人去看,但一旦專注凝視時就會被強烈的對比色衝擊視覺,感到跳動而無法看清。此即「利用盲點來作畫」。

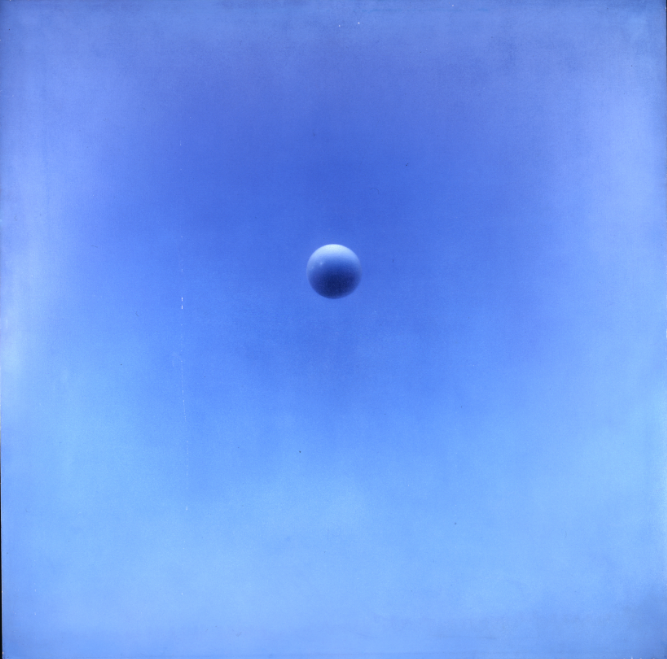

蔡仞姿舉例述說韓志勳畫作背後的意義,她強調韓氏對作品命名的重視,時常有經典根據,多花時間苦思,中英文名時常並不相符,韓氏認為這樣可承載更多意義,他時常覺得單靠畫面無法說完作品訊息。《卿卿》(1974)是畫給蔡仞姿的,原本題為「No one but you」的,當時的代理商笑批為太像流行歌詞,現名「Secret codes」。此為韓氏重要作品,屬於其最高峰時期的大幅畫作。畫作全張看來是灰藍色,但其實這種灰色是不用黑色、而是用其它調合出來的,全張畫都沒有用到黑色。畫面中心的圓則是留白,凝視之會有跳動感。此畫顯示出韓氏在高峰期之顏色運用技巧的高度掌握。

《通靈》(1974)與《卿卿》同年代,韓志勳早年在戶外寫生累積了造型與顏色的技巧,《通靈》的顏色十分細膩,在濃淡與顏色層次都達到上乘境界,那種灰赭相混而具透明感的顏色,「根本說不出是甚麼顏色。」蔡仞姿說此畫是韓志勳因為一個颱風,困在畫室幾小時就完成,可見他高峰期創作的能量。

《天眷》(1973)。

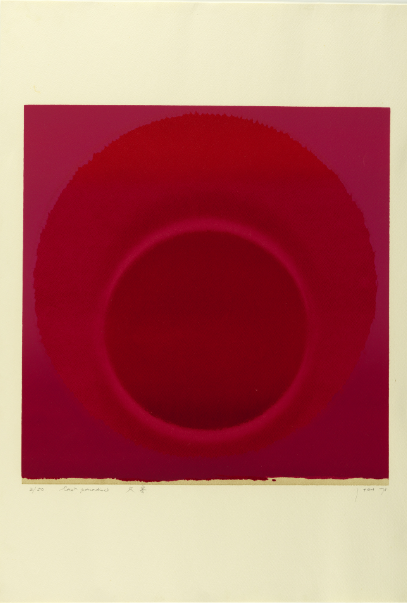

絲印作品《天眷》(1973),蔡仞姿稱這也是韓志勳其中一幅追求極致的作品。絲印藝術家會發現其中的奧妙:一般絲印一刮只有一種色,而這個作品則只刮了兩刀,韓氏自創一種技法「彩虹刀」(命名如武俠小說招式),可以一「刀」就有數個colour gradation;又用circular squeeze,刮一下圓會歪,兩刀才能造出一個完美的圓。印床下再加了厚的物質,於是油墨會有不同的層次。

《未央》(1974)。

《未央》(1974),韓志勳很自豪於中間的圓形似乎緩緩向上昇,有轉動之感,又彷彿在向觀者移動。這也是韓志勳創作高峰期的作品,畫面很靜,在靜中追求動,畫面和顏色都很純粹。韓志勳在自述中曾說過,有時他心情動盪時會畫得很靜,很靜時反而畫很動,如此可見作品的形式與畫家的思想與狀態,有著相當複雜的關係。蔡仞姿認為韓志動很能將自己的情緒表達到畫中,在這點甚擅勝場。

韓氏不少創作都與愛情和欲望有關,蔡仞姿曾在之前的文章說韓志動「重情、動情、盡情」;我認為她形容韓氏作品「急不及待,但又欲語還休」,是獨特的分析,解釋了韓志勳某些重要的部份。韓氏視作品如祭壇,全身心浸淫在創作中,將心中所有之物釋放出來,用韓氏本人的話來說是「交出」,甚具宗教感。

《春住》(1986)。

至於《春住》(1986),是屬韓氏回港後之作,「當時他已一把年紀」,像早期五呎之大的噴槍畫《未央》,身體已經不能負擔。「噴槍畫是很需要體力的,當時他已經不能用噴槍畫出那麼完美的圓。」於是韓氏回歸早年運用筆墨的方法,在方圓畫風上造出轉變。

《霧顏》(1987)也有類似,蔡仞姿稱當時韓氏已知顏色的細微處已不能再那麼完美,於是重歸於顏色的物質性(physical),仍然重視動態,畫中圓球彷彿拋擲而出。

《天水》(1998)。

蔡仞姿稱《天水》(1998)是十分夢幻的作品。韓志勳在前噴筆時期,曾跟陳福善等去寫生;八零年代初期,他與蔡仞姿一同去過中國西北近青海蘭州市的「天水」鎮,後在2000年後,再基於當時的回憶創作《天水》。畫面中以噴墨打印重塑昔日寫生,而真正當下的寫生,卻有著草稿般未完成狀態,畫家在夢迴昔日、自述過去,同時當下卻仍待展開。蔡仞姿憶道,韓志勳真是「born artist」,彌留前幾日,他在醫院戴氧氣罩,「本來不大理我,我說『3月12日你展覽開幕了呀,這是場刊的dummy』,他馬上張大眼睛望過來。這是相當touching的一幕。」

《破繭》(2000)當年韓志勳遭遇小中風,蔡仞姿認為畫作有象徵性,透露畫家當時心中的恐懼。蔡仞姿稱她的個人角度,能對於畫面的訊息更為理解,對作品的象徵意義看得更透徹。

《破繭》(2000)。

六十年代︰個人的追求與能量

蔡仞姿稱今次「光的故事」展覽可看到韓志勳不同時期的重要作品,「晚期作品較為開放;在六至八十年代,他的體能上仍可負擔技術上的絕對追求,想表達很多訊息,充滿幻想性、想像與思考。展覽可以讓我們很好地緬懷過去。」

被台下觀眾問道,兩夫婦一個是現代主義,一個從事當代藝術,有無互相影響?

有無打交?蔡仞姿說二人都是性格強烈的人(昔年張超群的文章已經說到這一點),不同年代的人相遇帶來豐富性,她只憶述他們二人在美國時,接觸七十年代後的藝術和電影,像在1978年的芝加哥電影節觀看開幕電影大島渚《感官世界》(The Realm of Senses),當年實為視覺感官的大衝擊,「尤其美國的阿婆觀眾,個個嘩然,我們鄰座的阿婆要缩入椅背唔敢睇,然後大叫"O, What next?" 那實在是一次難忘的經歷。當年亦看過一些更誇張的實驗電影。那就是我們當年的嬉皮歲月。」

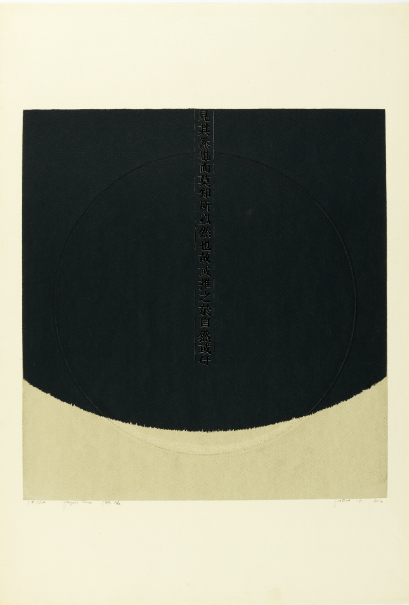

《明經》(1970)。

《凝碧》(1971)。

觀眾問及韓志勳作品中的引文以及書法,蔡仞姿強調韓志勳在家時常臨帖,看書法展覽時亦時常月旦他人的敗筆(笑)。韓更喜自造墨硯,曾到訪端硯之鄉,在墨硯礦洞買了好幾塊厚重的硯石,背著走六層樓;花很多時間琢磨成硯,刻上自己的詩句。在韓氏作品中亦有相當嚴格而隱匿的引經,如《凝碧》(1971)引道藏、《明經》(1970)引《十門辯惑論》,都見出深厚的文化底子。蔡仞姿稱這是韓氏在印度吸收禪意後的創作,當時他心情很動盪,既澎湃又低落,「用這些來定住自己。」

有觀眾問及六十年代的文藝人是怎樣特立獨行,崑南補充道,六十年代是香港的爆發期,許多創作都是自發的,在乎自己,想要開創社會風氣,而非被社會風氣帶著走,「當時香港是人傑地靈,是風水關係?」蔡仞姿同意,她說韓志勳與崑南一代對於個人能量的追求,是最為寶貴,那時代沒有藝術館,沒有資助,畫廊也少,但在畫、詩、電影等各方面都有人以個人突破,作了重要的先行。「七十年代則是顛覆的歲月,一切都好像有可能;八十年代早期是我們的中國旅程歲月,由廣西桂林,盧山,黃山至黄河上游到青海蘭州……經驗不一樣的中國文化特色,經驗文革完结前後的中國景像。」

我想特立獨行除了是外表和行為之外,同時也需從脈絡去看出獨特,從藝術史去看創作者如何在藝術觀念上挑戰前人,如《火浴》,以私密性介入普普藝術,將不寄書簡、個人、詩等等融入畫作,層次極其豐富,是知得愈多的人愈覺得獨特。在《光的故事:韓志勳》展覽刊物中,陳嘉賢文章有相當不錯的整理,可讓一般藝術愛好者都了解到韓志勳的藝術語言之先鋒所在。另外書中黃湲婷的文章探討「中元畫會」之人員組成成份,看他們如何被社會定位為藝術家,整理程度也是相當高的。我想,韓志勳仍然有待長久的探討與詮釋,唯我們須與時間比拼,在語境隱沒之前追尋脈絡。這是難的,而現代主義的高度總能激發挑戰難度的激情。