其他 | by Mike Kwan @ 映畫札記 | 2021-04-27

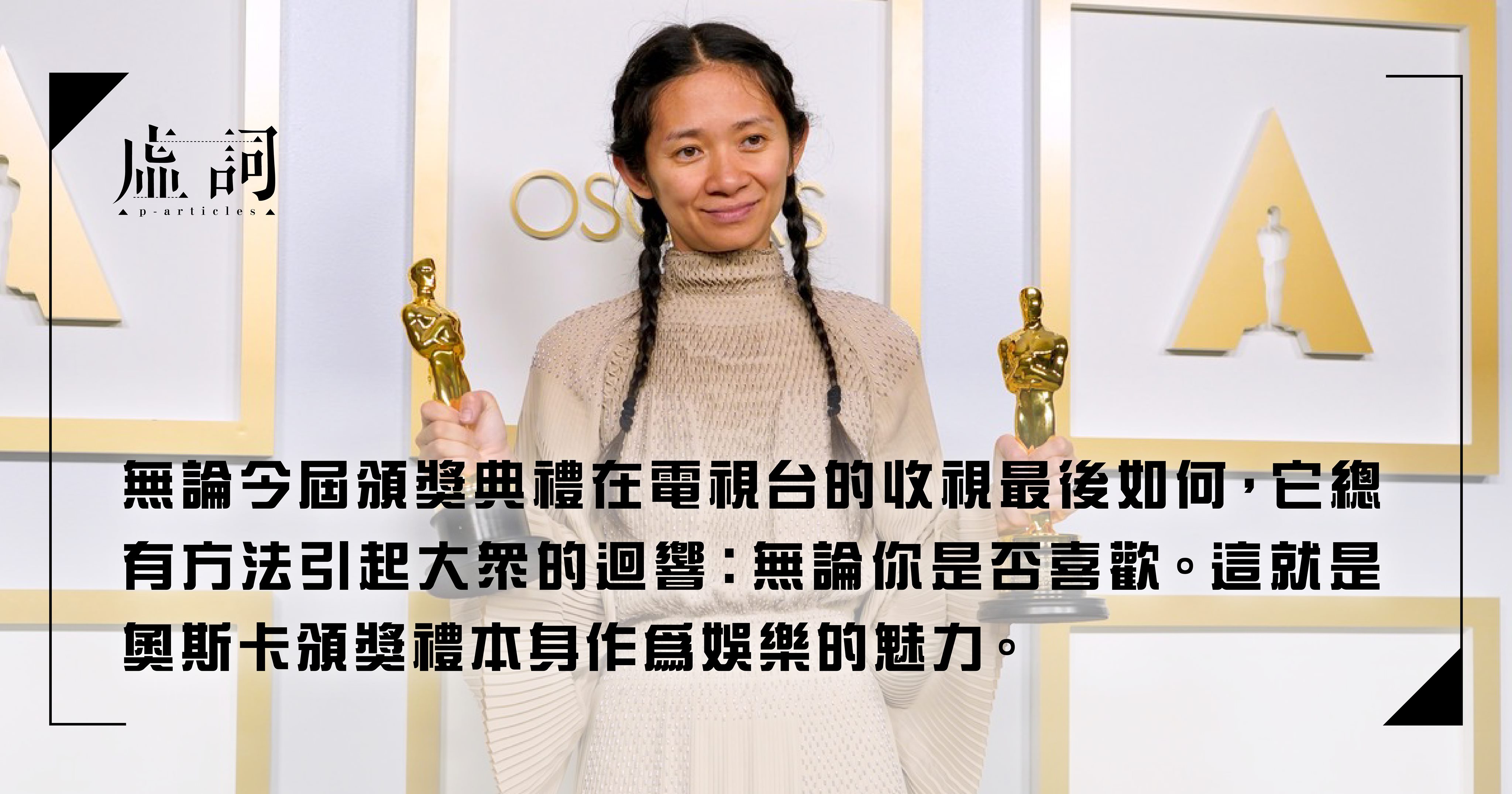

雖然奧斯卡近年被指收視漸跌,但仍然製造了不少荷里活話題。「花生」除了獎項結果,致謝辭等等花絮也引起社交媒體的迴響。 即使是在世紀疫情之下,the show must go on。 (閱讀更多)

《進擊的巨人》:值得一個更好的結尾

其他 | by 咕咕 | 2021-04-14

被漫畫迷視為過去十年最強神作的《進擊的巨人》,故事所牽涉的議題極廣,教不少讀者大開眼界。然而大結局似乎不如預期,作者諫山創的反高潮落幕,是「大跌watt」讓期望落空,還是展露了更現實的收筆? (閱讀更多)

《進擊的巨人》:美麗殘酷的世界

其他 | by 王邦華 | 2021-04-12

連載多時的人氣日漫《進擊的巨人》終於迎來大結局,雖無疑是近十年日本漫畫的巔峰之作,不過,卻有不少讀者對諫山創的收筆有所不滿,覺得意猶未盡,甚至希望作者能重寫或續筆。但王邦華認為,收尾雖急卻沒有爛尾,反而觀照了諫山創自身的政治觀,和平是脆弱的,而正因為和平難得,人類才更應珍惜當下的可貴成果。 (閱讀更多)

諫山創的創,是創傷的創——從《進擊的巨人》到《鋅皮娃娃兵》

連載多年的日本漫畫《進擊的巨人》堂皇完結, 沐羽認為,作品中描寫得最細緻的角色,就是被民族主義與軍國主義洗腦的娃娃兵賈碧,從而延伸到亞歷塞維奇於報導小說《鋅皮娃娃兵》所寫及,於現實中應召入伍的蘇聯小孩。 (閱讀更多)

如何放下?「真我」與本我的慾望衝突——〈在錯誤的宇宙尋找愛〉

其他 | by 姚慶萬 | 2021-04-01

陳健安在〈在錯誤的宇宙尋找愛〉論及愛情矛盾中,人應該如何自處,姚慶萬撰文分析,並指填詞人黃偉文引用了不少宗教詞彙,其中尤以佛學為重,並以此為切入點,探討何謂「真我」、「超脫」,以及人性的慾望和執著。 (閱讀更多)