母系/父系,平行/交會——《誰和誰共母》觀後

一

從前葉方濟老師(Dr. F. A. Gritti)上義大利文(四)時談到《神曲》(La divina commedia),自謂喜歡〈地獄篇〉遠甚於〈天堂篇〉――因為地獄的罪孽如恆河沙數,永遠充滿新鮮;天堂的光輝卻亙古一貫,教人審美疲勞。葉老師之說,恰好應和著《安娜.卡列寧娜》(Anna Karenina)的開卷語:「幸福家庭都相似,不幸家庭各各不同。」(筆者曾將之「奪胎換骨」云:「上課理由都相似,蹺課理由各各不同。」)站在文學審美的角度,天堂、幸福、上課屬於「正」,接近儒家式的平實說教;地獄、不幸、蹺課屬於「奇」,有著道家式的斑斕陸離。中國小說戲曲中,只有「傳奇」,沒有「傳正」,並非正道正理不足傳揚,而是奇人奇事更能引起普羅大眾的興趣。不過奇正相生,始於奇,終於正,方為創作「傳奇」的「正道」。

艾慕杜華(Pedro Almodóvar)執導的電影素以奇情著稱,最新作品《誰和誰共母》(Madres paralelas,臺譯《平行母親》,下文簡稱《平》片)上映有日,才得至戲院觀賞。該片就情節而言,仍是「始於奇,終於正」,毋庸置疑;但就主題而言,卻有著史無前例的深廣。筆者對艾慕杜華每片必看的紀錄,是在2011年《我的華麗皮囊》(La piel que habito)後才斷裂的。記得當時驚豔於此片「印證了艾慕杜華精神層次的進一步提昇」,可惜的是下一部《High爆雲霄》(Los amantes pasajeros)也許只能印證大師於悟道後對「道在XX」的宣示。職是之故,當有朋友對《平》片略表失望,觀看此片的意欲就沒那麼熱切了。不過正所謂「反者道之用」,意外驚喜往往是以失望為基礎的。

影片開始未幾,當女主角Janis的露水情人Arturo提出兩人所生女嬰長得「不類己」,觀眾就可能猜出醫院擺了烏龍。然而,他倆被調換的親生女嬰Anita如非猝逝(這般設定固然使人悲感),此片大抵不過重襲是枝裕和《如父 如子》(Like Father, Like Son)套路,可觀性便打了折扣。固然,Janis得知親手撫養的Cecilia並非己出、而是高中生院友Ana之女以後,母愛卻未稍減退,可以窺見拉丁民族對血緣的重視程度,與大和民族畢竟不同。

另一方面,《平》片題材獨立而五臟俱全,卻又與艾慕杜華的不少舊作互文:既有《浮花》(Volver)之母系表述、《蕩女Kika》之男性暴力,又有《情迷高跟鞋》(Los tacones lejanos)、《胡莉糊濤》(Julieta)之代際張力、《論盡我阿媽》(Todos sobre mi madre)之人性溫情,甚或《慾望之規條》(La ley del deseo)之同性老少配、《我的華麗皮囊》之靈肉分殊……至於宏觀視野下的西班牙――尤其是1936至39年間的內戰史,《平》片不僅正面觸及,更由這條脈絡引導出男歡女愛、易子共母的另一脈絡,首尾呼應,密線細針。此片上映後,影評即如雨後春筍,新見紛出。但筆者無法畢讀,只能信手信腕,略陳隅見而已。

二

有人說:「我們總在不知不覺間長成了自己討厭者的模樣。」世代間的輪迴往往是一種宿命,而壞的宿命往往讓我們更覺無助,因此也更想跳出輪迴。這是艾慕杜華在其眾多作品中處理的一項重要課題。如《浮花》中,Raimunda被父親性侵而生下Paula,Paula又險遭Raimunda後來下嫁的丈夫Paco在酒後侵犯。Raimunda之母Irene當時雖不諒解Raimunda,卻因縱火燒死正在小木屋中與鄰婦偷情的丈夫,客觀上為女報了仇;而Paula在自衛之際誤殺Paco,Raimunda得知後便與女兒一起掩埋屍體(當然也不無自我救贖的成份),神不知鬼不覺。那首Raimunda演唱的破題歌曲〈歸來〉(Volver),似乎不僅意味著Irene的「魂兮歸來」,更點出重來的還有宿命。難怪Raimunda在拍手擊節中將這首阿根廷探戈轉化為法蘭明歌時,會淚光滿眼。而《平》片中,Janis自言家中從外婆開始就是單身母親,這未必可稱為宿命,卻無疑也是一種輪迴。

《平》片中,Janis得悉Ana的女嬰(也是自己的親生女兒)Anita夭折(註1), 於是提議Ana來家中幫傭,一起照顧Cecilia。後來Janis再度懷孕時說:如果嬰兒是女生,就以Ana來命名;如果是男生,就以外曾祖Antonio來命名。毫無疑慮。而《論盡我阿媽》中,Manuela由於丈夫Estaban變性為Lola而無法忍受,即使懷孕也要仳離。然而,Manuela明顯是因愛成恨――她誕下的兒子與父親同名,可以佐證。小Estaban在成長中一直希望了解父親的情況,卻始終不得要領,且在十七歲生日那天慘死於車禍。這時,年輕修女Rosa在Lola引誘下懷孕,更染上愛滋病。Rosa無法向家人、教會說明,只能向Manuela求助。Manuela慨然為Rosa提供臨終照顧,並撫養她生下的孩子(同樣叫Estaban),視為己出。

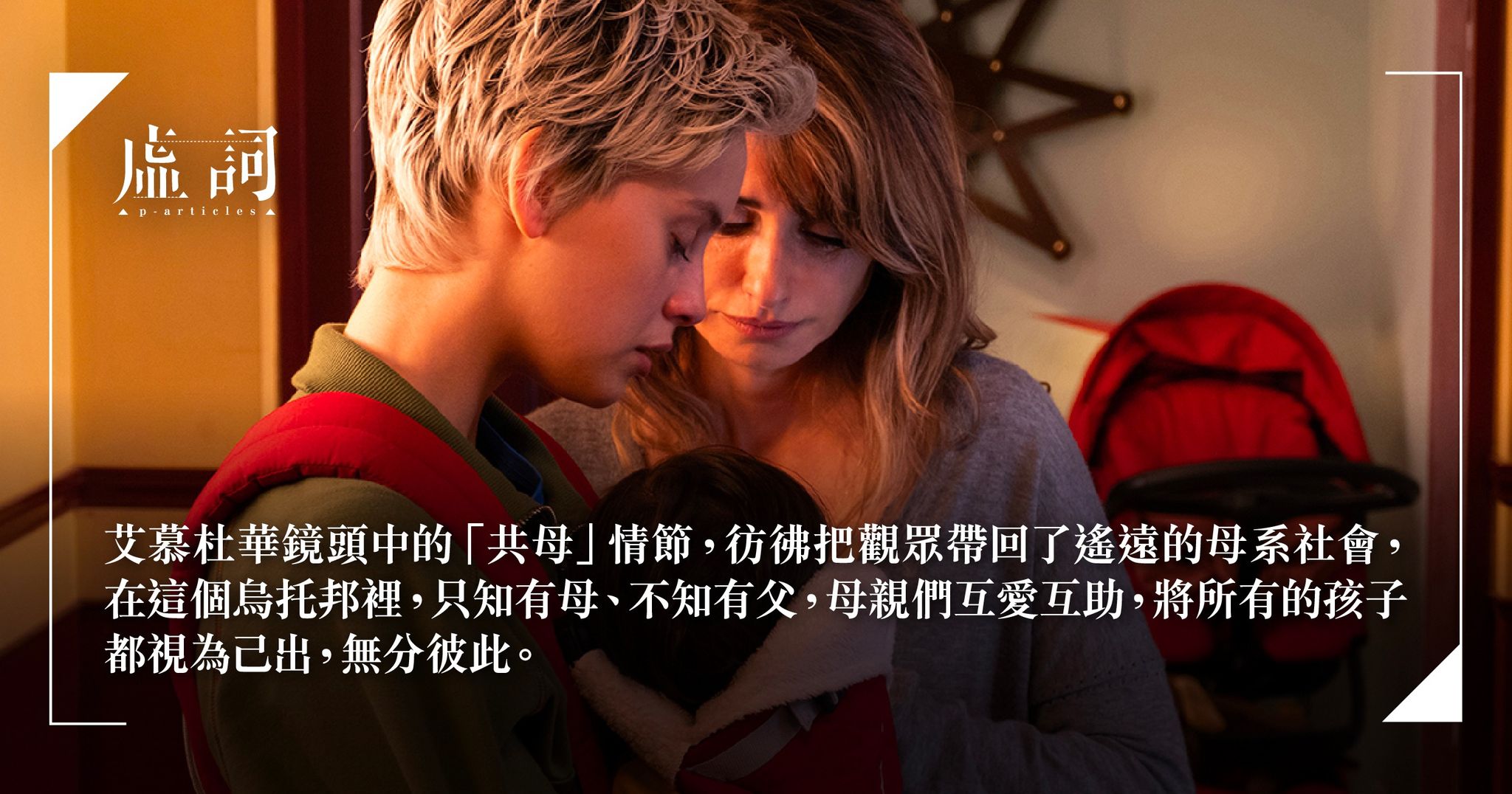

《浮花》也好,《論盡我阿媽》也好,似乎都將傳統紅顏禍水(或云「女人是茶煲」)的論述移轉於男性,似乎唯有取消此性天下才會太平;而許多男性觀眾看了不僅不以為忤,更大快於心。的確在父系社會中,女性往往被視為慾望的對象(sex object),殊不知男性才更是因著精神之名的物欲投射者。而艾慕杜華鏡頭中的「共母」情節,彷彿把觀眾帶回了遙遠的母系社會,在這個烏托邦裡,只知有母、不知有父,母親們互愛互助,將所有的孩子都視為己出,無分彼此。然而,烏托邦終歸是個五彩繽紛的夢幻泡影,一戳就破。即以《浮花》為例,兩次命案的處理雖都大快人心,卻也頗有紕漏。Raimunda之母Irene縱火燒死丈夫與偷情的鄰婦後,隨即隱遁,乃至村中都以為燒死的女人是Irene。唯有鄰婦之女Tina心存懷疑,卻查證無門。依照劇中時間,案發大致在1990年代中葉。當時DNA測試科技雖然尚未出現,但法醫驗屍技術畢竟不至如此低劣。再者,縱使Raimunda的處理Paco遺體的方法神不知鬼不覺,她卻終究並非「相關專業人士」,很難擔保遺體日後不會「浮出水面」,引起警方注意。筆者如此質疑,連自己都感到很掃興,但我們不得不承認這是《浮花》的兩大破綻。不管誰是「茶煲」,人類社會繁衍的基礎就在於兩性並存,何須弄得一個個像烏眼雞似的,「恨不得你吃了我,我吃了你」?

而在《平》片中,年過七旬的艾慕杜華對性別議題有了更圓融的取態,因此結局也更和洽。勉強稱得上男主角的Arturo,身分不再是執拗怪異、唯錢是問的專業人士或待業青年、街頭混混,而是一位法醫兼考古學家。雖然在傳統私德方面,他依然「犯了全天下男人都會犯的錯」――為圖一時之快而將正在接受化療的妻子拋諸腦後、與Janis發生關係,卻在公共場域肩負著實現「轉型正義」的重任:挖掘內戰時期被佛朗哥(Francisco Franco, 1892-1975)長槍黨處決、棄置的受害者屍骨,以安逝者,以慰後人。這種公共場域的聖潔光環,在艾慕杜華的男角身上罕可得見。Janis作為具有母系傳統、年近不惑的女性職業攝影師,並不迫切,或者說並不期待於覓得所謂如意郎君,而是與Arturo一樣,面對一時的靈肉需求罷了――當然,Arturo吸引Janis之契機,乃是他的工作性質牽動了她內心深處的家族記憶與情感。身為女性的Janis勇於正視自身的慾望,在當代大約已不新鮮。但當Arturo並不打算留下Janis的腹中生命,Janis卻毅然決定誕下嬰兒。身為單身的她,與身為有婦之夫的他相比,誰又更高尚一些呢?

Janis與Arturo的故事,也教人想起《海街日記》:香田家三姐妹的父親在十五年前與外遇對象私奔,令身為大姐的幸一直無法釋懷。而幸參加父親的告別式後,把同父異母的小妹帶回家裡,並逐漸與亡父和解。這種和解也源於自身經歷――身為護士的幸與院內的椎名醫生交往,椎名之妻同樣纏綿病榻、不省人事。Janis外婆、母親的單親家庭如何形成,片中並無交代。但她在激情過後並未向Arturo提出進一步要求,一度雖想避開Arturo,後來卻仍能和諧相處,並協力挖掘受害者屍骨,由此足見Janis的良善本性與擇善態度。片末,Arturo決定與康復的妻子分開,「又變了個好人」,足見他依然遵守著父系傳統的準則。但在Janis眼中,Arturo卻走入了以母系為中心的「對偶婚」(dual marriage)。Arturo的父系傳統與Janis的母系傳統本是兩條平行線,卻恰好因著對歷史與家族記憶的探索而交會了。

三

Janis說自己的名字來自歌星Janis Joplin,但筆者覺得此名也許還映照著另一個源頭――那就是古羅馬的雙面神雅努斯(Janus)。神話中,雅努斯執掌著大門、道路、時間、乃至一切開端和結尾。雅努斯的兩張面孔,或許長得完全一樣,或許一為白淨青年、一為長鬚老人,分別展望過去和未來。就年齡而言,Janis幾乎可以成為Ana的母親。而當Ana走進Janis的生活,兩人便彷彿成了雅努斯神的兩張面孔。Ana在父母離異後隨父而居,意外懷孕:她在酒後與心儀男生歡好,被同學偷拍、要脅而性侵。其父卻因「家醜不得外傳」而壓制此事,視若無睹,異於性侵共犯者幾希。Ana只好遷往母親Teresa處,但Teresa又營役於舞臺事業,無法在身心方面予女兒以充分照料。在心智上,Ana誠然還有待進一步成長。Janis聽聞Ana的故事後將這些男生斥為人渣,並鼓勵Ana索回公道。可是Ana非但畏葸不前,錢包中還依然放著那心儀男生的照片。筆者相信,Janis口中的人渣也包括了這個男生。他未必喜歡Ana,只圖一時之快而與Ana發生關係,這也罷了。Ana遭同學性霸凌乃是因他而起,他卻甚至從未表達過一絲歉疚或憤怒,遑論為Ana報仇。Ana所愛非人,是毫無疑問的。後來,Ana因為Anita夭折而從母親家出走,剪掉女性表徵的長髮、並將短髮染成白色,儼然有「清算女性」 (註2)和走向成年之宣示。但這只是成熟歷程的開端而已。Ana出走後的第一想法,就是投靠Janis。成長過程中母親的缺位,讓剪髮後的Ana仍想尋覓一個能倚傍之人。因為Janis電話更改而失聯,Ana索性在Janis住所附近的咖啡館打工,守株待兔。重逢後,Ana在Janis家幫傭照顧Cecilia,兩人甚至發展出同性關係。但當Ana提出進一步要求,Janis不僅拒絕,還透露Ana是Cecilia生母的祕密,以致深受刺激的Ana帶著Cecilia回到母親Teresa處。

如果Janis當時接受Ana的要求,母女三人同住於一個屋簷之下,歡歡喜喜大團圓,《平》片大概會就此落入《浮花》、《論盡我阿媽》的窠臼。但是Janis拒絕了,態度之決斷一如她當初對待Arturo那般。換言之,成長於母系傳統的Janis,其家庭可以包含長輩、晚輩,卻未必接受一個關係過於穩固的伴侶,無論是同性的Ana還是異性的Arturo。而在這個意義上,她那職業女性的自我定位,竟也與Teresa並無二致。而且,我們無法以「自私」一語來貼標籤:如果Janis真的自私,她完全沒有必要向Ana道出Cecilia的血緣。Janis啟齒的初衷,大抵只是藉此向Ana交心,並寄望目前的關係能維持現狀。只是她並未料到Ana沒那麼成熟,乃至會在羞憤之下把自己深愛的Cecilia帶走。不過可幸的是,Ana畢竟會繼續成長。片末,曾對歷史一無所知的Ana變回黑短髮、抱著Cecilia,見證了Arturo團隊挖掘出受難者的遺骨。而Janis一手握住Arturo、一手握住Cecilia,再度扣合雅努斯神的象徵,涵義就不言而喻了。

如前所言,Janis的母親、外婆怎樣組成單親家庭,不得而知。但影片一開頭,Janis念茲在茲的就是挖掘外婆之父――亦即外曾祖Antonio的遺骨。Janis從未見過這位外曾祖,但如此執念顯然遺傳自撫養她的外婆。有趣的是,Janis這個三代單親的母系家庭再往上追溯,卻追溯到一位男性。不僅如此,當鄉村的親鄰只剩下中老年的婆婆媽媽,她們記憶中的受難先輩不僅都是男性,而且皆善良忠貞(這固然也由於他們被長槍黨懷疑為反法西斯的共和國軍人)(註3)。 挖掘過程中,他們的遺骨有的戴著婚戒、有的握著孩子的扯鈴……與健在的女性後裔之描述一一吻合。正因為他們於家、於國之良善忠貞,才令女性後裔們念念不忘。如此慘劇當然是法西斯勢力造成的,但從性別角度觀之,那個內戰以前夢幻般美好而脆弱的男性,不,兩性融洽無間的世界,竟如此遙不可及,幾乎與史前母系社會產生了錯位感。這難道只是因時間距離而產生的玫瑰色?Janis打算將第二胎以外曾祖Antonio來命名,可見時代與她更為接近的祖父、外祖父、父親……於她而言若非不復記憶,便是毫無可紀念之處。至於公德無缺而私德有疵的Arturo,的確比Raimunda、Irene和Manuela的丈夫們好很多,這是艾慕杜華的厚道處。但再觀那些侵害Ana的高中生,卻又使觀眾耳邊想起「救救孩子」的疾呼。我們不應只是感嘆「好男人都去了哪裡」,還更要進一步叩問:整體男性品格的墮落,其因維何?人類世界究竟由兩性所構成,母系與父系傳統必然不斷交會、不斷撞擊。既然現行的個體婚(monogamy)制度是隨父系社會而誕生,被視為文明的產物,如果男性的罪孽永遠要靠女性來「埋單」、來滌蕩,一如Janis、Ana或Raimunda、Manuela那般以母系傳統、單親方式進行親子教育,那麼這種行之數千年的父系婚姻制度,意義又安在哉?

四

以上片段,係筆者首度觀影後所寫,有可能因記憶與詮釋之誤差,導致內容出現瑕疵,還請讀者海涵。整體而言,艾慕杜華不但在《平》片中貫徹了「始於奇,終於正」的敘事脈絡,更凸顯了「以正馭奇」的傾向。若論本片美中不足之處,就是沒有安排一首悅耳而點題的歌曲,一如《浮花》的〈歸來〉(Volver)、《情迷高跟鞋》的〈想著我〉(Piensa en mí)等等。1997年時,百代唱片發行過一張《The Songs of Almodóvar》的唱片,共收錄歌曲23首,涉及最新的影片雖僅及1995的《愛火花》(La flor de mi secreto),已足洋洋大觀。這張唱片伴隨筆者度過了碩博士歲月和執教臺島時期,如今雖然深藏迷你倉內多年,但每首歌曲都仍舊耳熟能詳。假如《平》片能夠繼往開來,那會是多麼美妙!

七律曰:

豈得鮮花開兩春。安能舊好總如新。

死生老病無他事,住壞空成寄此身。

治亂秉鈞原一晌,羲媧執匠竟何人。

紅顏白骨都難識,南面孰君知孰臣。

2022.05.28.

註:

1. 西班牙文中,Anita是Ana的暱稱(diminutive),一如英文之Nancy、法文之Annette、義文之Annetta、德文之Ännchen、俄文之Anya。

2. 川島芳子語。據其手記所言,「大正十三年(1924)十月六日的夜晚九點四十五分」,「永遠清算自己身為女性的部分」。當天早上,芳子在盛開的波斯菊花叢中拍攝了最後的女裝照片,下午便到一家理髮店剪了個五分頭。如此轉變,大抵是由於遭到其養父川島浪速性侵。

3. 此外值得一提的是,Teresa所演出的話劇以大詩人洛爾迦(Federico Garcia y Lorca, 1898-1936)的故事為主線。洛爾迦有著同性戀身分,據說還與畫家達利有一段感情。後來洛爾迦因反對佛朗哥而遇害,屍骨至今尚未找到。這也正好與片旨相呼應。