「愛慕之對寫」——觀艾慕杜華電影中的怪誕與亂調

艾慕杜華.jpg

澳門戀愛.電影館在二至三月籌備了「焦點導演:『愛』慕杜華」影展,重映了西班牙導演艾慕杜華近四十年來的十三部長片作品。艾慕杜華自1980年拍出處女作《烈女傳》之後,在影壇一直活躍;單是八零年代就交出了八部作品(其中包括令他在國際聲名鵲起的《慾望之規條》、《女為悅己者狂》),即使到了最近,他仍以三年左右的間距繼續交出新作。艾慕杜華對上一部作品《胡莉糊濤》頗有好評,算是挽回了一點近年在創作上的頹勢;他的新作《Pain and Glory》今個月底亦會在西班牙上映。

談晉霖早前在〈艾慕杜華的花樣年華〉中將導演的生涯劃分成三個時段,概略論其得失;我想特別就文中提及艾慕杜華對情的描寫,與及談晉霖對他的電影的其他觀察,以八十年代艾慕杜華電影為焦點繼續延伸下去。

看艾慕杜華,切忌太正經!

我有一個看艾慕杜華的心得:如果可以的話,心態上請你不要太過正經。馬奎斯說他初看《唐吉訶德》時,一心想拜讀經典領教它的偉大,但讀到一半已覺得又長又悶,心中暗忖實在是見面不如聞名。後來有一天馬奎斯上廁所,隨手攫取一本《唐吉訶德》在馬桶上讀,出乎意料地竟感到趣味盎意,對這部西班牙文學的殿堂作品有全新領會。對我來說,看艾慕杜華電影的情況也有點類似:太過嚴肅只會把你擋在他的世界的門外。

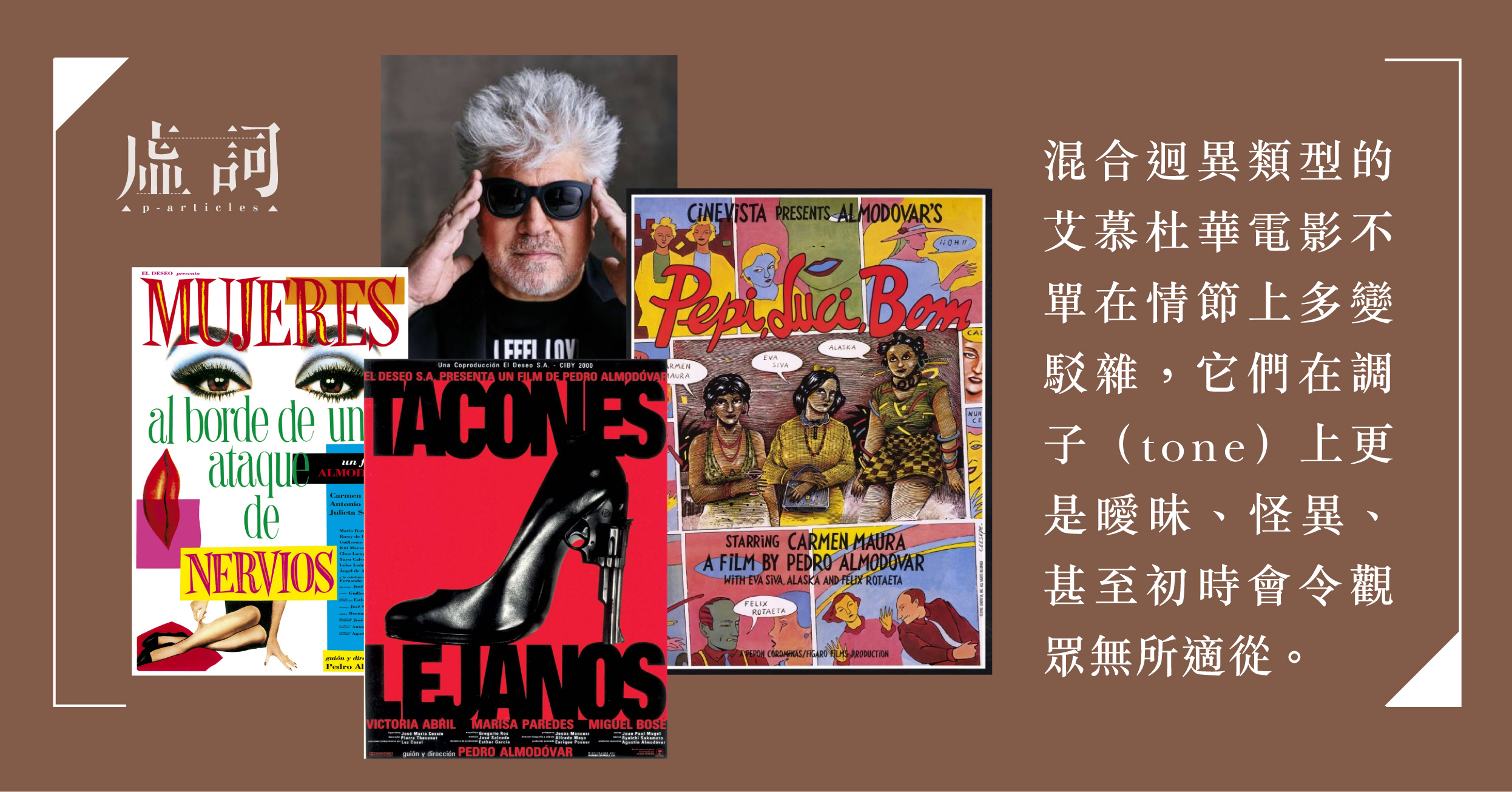

談晉霖提及《前世唔修》裡,小女孩以超能力移動雜物執屋的段落,說它「荒謬到讓觀眾無法認真投入……令人摸不著頭腦」,我很是認同。早期的艾慕杜華電影充斥著這種令人迷惘、哭笑不得、不知如何是好的情節。有不少論者已點出艾慕杜華喜好混合不同類型(《情迷高跟鞋》揉合通俗劇、懸疑、歌舞類型就是最突出一例),但他的做法有一個特色:混合迥異類型的艾慕杜華電影不單在情節上多變駁雜,它們在調子(tone)上更是曖昧、怪異、甚至初時會令觀眾無所適從。對我來說,這種「亂調」,正是令我最能從一眾同樣擅長把玩類型的導演中辦識艾慕杜華的獨家風味。

我會說他的「亂調」打從一開始就已經存在;首作《烈女傳》開始不到五分鐘就有一個好例子。女主角Pepi在居所窗台上陳列了幾十株大麻,給住對街的警察看見,他便走過來以權力要脅Pepi:如果Pepi能夠讓他發洩,滿足淫慾,就不告發Pepi。他倆交涉一輪,Pepi不肯就範,警察最後便把Pepi強姦了。寫到這裡,如果你沒有看過《烈女傳》,大概會想像這是一個殘酷而醜陋地書寫兩性暴力的段落,又或者是一個寫實的女性悲劇的開端。然而,事實完全不是這樣。首先,整個場面都是夾雜著諧趣、戲謔的成份。當警察跟Pepi說起大麻的事情,是Pepi先掀起短裙,以一半天真一半挑逗的態度誘使警察轉移視線。警察提出性交易後,Pepi的反應完全不是無助或驚恐,她倒是會反建議能不能考慮肛交(Pepi說,她想留住貞操,將來賣一個好價錢)。在wide shot拍攝下,Pepi與警察的演出都是稍微有一點誇張、或帶一種卡通化的笨拙。而總結這場戲的是一張色彩斑爛的漫畫插圖,上面寫著:「Pepi,渴望復仇」。

種種細節加起來,這場戲不期然會令人感覺矛盾:究竟導演是抱持著怎樣的心態去拍攝?他是想淡化性暴力,還是想令漫畫化、諧趣的表現形式變得凝重?強姦的情節後來在《烈女傳》還會出現兩次,雖然處境與涉及的角色稍有不同,但每場都不約而同的令觀眾猶疑應該如何接收、閱讀這種本該「不可兒戲」的場面。最後一次強姦場面尤其複雜:警察的妻子有受虐癖,因為在丈夫身邊得不到「滿足」就跟另一個能夠徹底羞辱她的女人離開了;警察為了搶回妻子,就趁她夜歸時向她施襲,拳打之餘亦行強姦。事後妻子重傷入院,但她並沒有因此痛苦,反而對友人說她原諒丈夫、她得到幸福了。究竟妻子的性虐癖,是一種需要糾正還是需要滿足的東西?假如她最後的感想是由心而發,我們應該替她高興還是替她憂心?艾慕杜華的「亂調」發揮得最精彩的時候,往往能反照出角色心底更大的扭曲與莫衷一是的矛盾。

彆扭又鮮明的私密表達

談晉霖在文章中特別抓著了艾慕杜華片中的「激情」,並視之為他其中一個最大的優點。承接上面提出的「亂調」,如果早期艾慕杜華普遍都有這種反常地將難以調和的情緒、類型、處境情節匯合到一起,從而產生出一種彆扭而鮮見的效果的話,那麼,他在描寫感情的方面,也不時用上這種混合駁雜的「亂調」手法。

艾慕杜華可以是很多東西,但他一定不是自然的、直接的。很多喜歡艾慕杜華的人都鐘情他妙到亳巔的色彩配搭、獨到嶄新的美術佈置——這些都是極盡「人工化」的美,都是堆砌經營出來的。在艾慕杜華最好的時候,這種人工化的美會超越視覺上的精緻與享受——它會成功地扣連、呼應到角色的感情和故事的題旨核心。他的電影裡面,最有感染力的深情描寫,通常都不是直接、私密的愛的表達;它們要不是牽涉扮演、暗語、隱瞞的間接流露,要不就是脫離日常的短暫失控狀態(精神崩潰、禁錮、脅持、昏迷等等)。

《女為悅己者狂》開首有一個婉轉非常但我認為是痛入骨髓的深情描寫。故事講女主角Pepa被情人Ivan拋棄,她墮入無盡的深淵快要活不下去了。Ivan與Pepa工作上都會為外國的電影配音,我們見到Ivan正為《琴俠恩仇》(Johnny Guitar,Nicholas Ray導演,是經典荷里活時期一部結合西部片與通俗劇的傑作)中一場重頭的文戲配音:事業得意的女主角Vienna重遇當年離棄她的情人Johnny,Johnny想重修舊好,但Vienna卻立志壓抑內心翻騰的感受,拒絕Johnny一切好意。此段落的高潮部份,是Johnny逼迫Vienna重複他所說的情話(「這些年來,我都在等」、「你不回來我已沒命」),Vienna悔氣地照做但卻堅決地在語氣表情上不帶一絲感情(然而,電影同時明確地跟觀眾傳達了,Vienna心中真正的想法是完全相反;故此,這種間接到近乎自相矛盾—用「不愛」去說「我愛」—的感情表達,在《琴俠恩仇》已經存在)。

然後,在一個稍晚的時間,我們又見到Pepa為同一場戲配音;她聽著先前Ivan已配好的部分,去完成女主角的對白。鏡頭置在天花板緩慢地橫移,追蹤著放映機投射的光線來到Pepa跟前;下一個鏡頭自耳筒的特寫拉開,聚精會神地以Pepa的臉孔為軸心打轉。Pepa配到「你不回來我已沒命」時,淚水已忍不住掉下來,到下一句「我還愛你,如同你愛我一樣」,Pepa有點措手不及的停住半晌;她鼓起所有力量把這一句都說完,然後聽到Ivan(配音裡的)「多謝」,便呯嘭一聲昏倒在地上。一個情感上被推到邊緣的女人,透過演出/工作與一套來自他方的舊電影,與他的愛人隔空對話,借助極盡煽情之能事的對白去表達自己的生命也近乎不能承受的愛。這樣層層疊疊、真真假假,誰能說剝到最底層見到的不會是真正的愛意呢?甚至,艾慕杜華的電影似乎印證了,有某一些愛只能憑依如此委婉、刻意的方式才能全面展現。

談晉霖在他的文章中也有提及,艾慕杜華後來在某些層面上大抵是改變了。我自己的印象中,早期的菱角、不工整的地方漸漸都被他自覺地作修正、調整,連他的故事—相比八十年代——也變得流暢完整。不過,即使今天重看,艾慕杜華電影裡的意識依然有其大膽叛逆之處,風格上亦稱得上是獨當一面(額,就算我只談很表面的層次——近五、六年來,你有看過片頭字幕做得比《慾望之規條》或《女為悅己者狂》更有型更奪目的嗎?),而它的電影裡曾寫過的激情,至今溫度尚在。能夠炮製出他那種五味紛陳、蕪雜卻自成一格的「亂調」的創作者,除他以外又有過幾人呢?

(題目與小標題為編者所擬,原題為:〈「愛慕之對寫」——顧左右而言愛〉)