SEARCH RESULTS FOR "澳門"

存在,即是燦爛 —— 黃耀明與王鷗行《此生,你我皆短暫燦爛》

其他 | by 吳沚盈 | 2025-11-04

吳沚盈在IG Story滑到兩次黃耀明的〈此生,你我皆短暫燦爛〉,一搜之下驚覺其為美籍越南裔作家王鷗行的同名小說。吳沚盈聯想到王鷗行的越南裔移民背景、家庭苦難與酷兒身份,而小說中以英文寫給母親的信件形式,揭示無法言喻的哀傷與生命掙扎。黃耀明與詞人周耀輝提煉出小說的精髓,即使生命脆弱、前路黑暗,但只要仍然活著,就仍有繼續感知這世界的無限可能。

第三屆澳門國際酷兒影展開幕 李安現象級電影《斷背山》重現大銀幕!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-03

第三屆澳門國際酷兒影展正式開幕,影展以「溫柔.革命」為主題,旨在展現酷兒經驗的多面性,共精選了十九部長片和四部短片,題材各異。分別有台灣金馬獎大熱之作《漂亮朋友》為開幕電影,在柏林影展榮獲泰迪熊獎最佳劇情片《太空百合戰鬥姬》、勇奪多個影展獎項的挪威作品《性愛夢之做夢》等。在「酷兒不朽」單元中,更將李安的現象級作品《斷背山》重現幕前,重新回味這部20年前的傳奇電影。

過兒的右臂長回來了!澳門金庸展打卡位有訛? 楊過以右手打出黯然銷魂掌

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-25

適逢今年金庸百年誕辰,香港與澳門分別設展回顧金庸的各大作品,重現金庸筆下的武俠世界及俠義精神。然而,今日傳媒人余家強在社交平台發文,貼出澳門「《俠現媽閣》金庸劇集服裝展及兵器展」的「黯然銷魂掌」打卡位宣傳照,指出圖中擊陷地面的掌印是以右手打出,與金庸原著的楊過斷右臂相悖,引來一眾網民紛紛留言。

【無形・文學館在他方】開幕了,然後呢?------我看澳門文學館

其他 | by 寂然 | 2023-10-20

寂然見證著澳門文學館由籌劃到落實的過程,皆由官方主導。他最初於2011年末聽聞這個計劃,時任文化局長的著名藝術家吳衛鳴表明開始對文學館的建設諮詢意見,以及開展澳門文學史料徵集工作,但後來變得沉寂,「饒宗頤學藝館」更後來居上率先建成。文化局又因種種原因而出現一些人事變動,澳門文學館的計劃歷經多年,終於在2022年9月正式開幕。

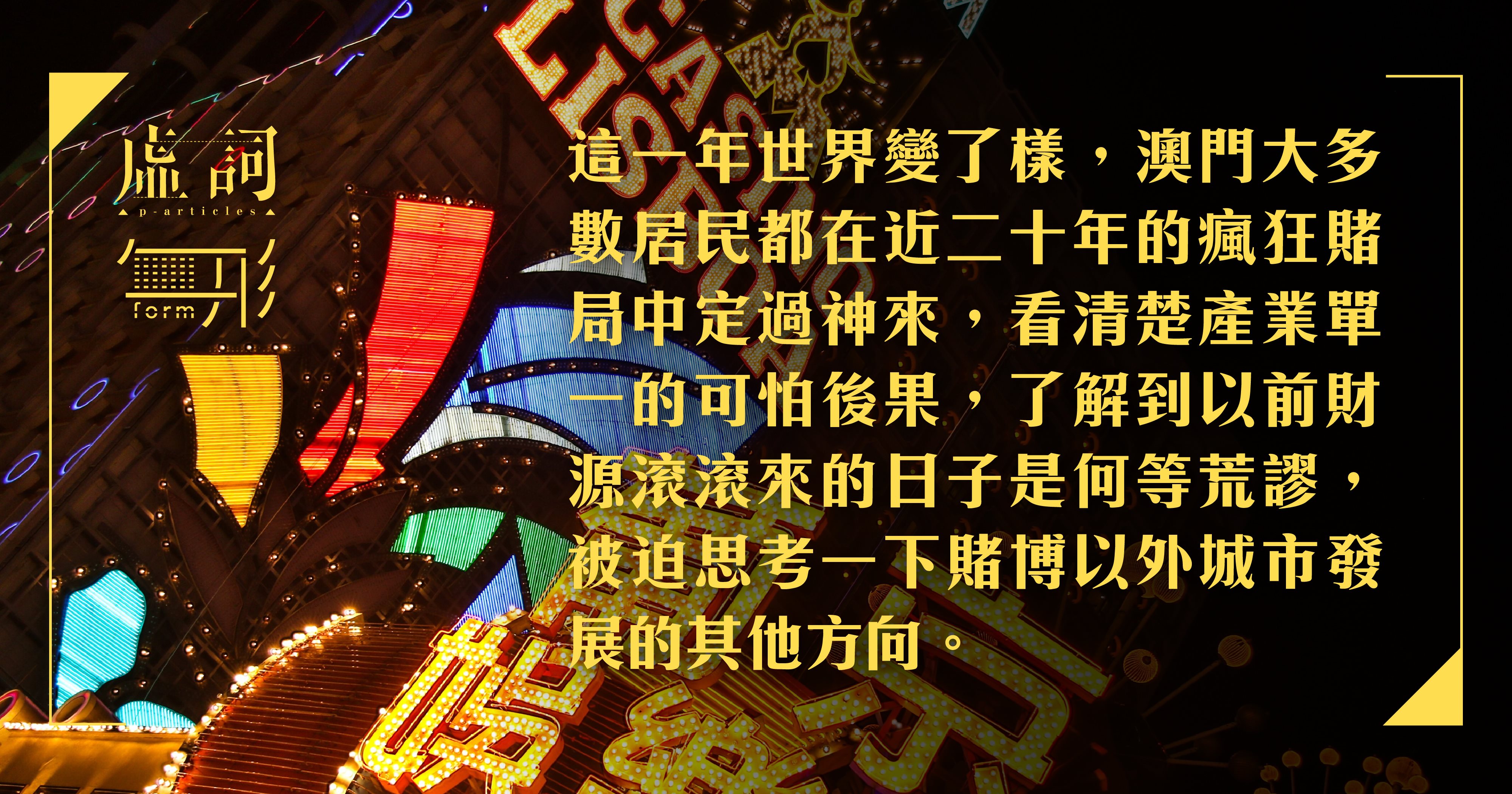

【無形.澳門時間】賭城隨談

散文 | by 寂然 | 2020-12-17

我們自幼就聽過一則傳說:「澳門大多數人都知道賭博害人,所以自制能力甚高,我們以賭賺錢,自己卻是不賭的。」這類冠冕堂皇的說話,經常有人公開講,好像很有道理,但又有多少人會真心相信呢?其實我們身邊或多或少都有一些嗜賭的親戚,他們通常是賭光了積蓄再問人借錢,最終輸得傾家蕩產,要靠家人代還賭債,然後大家就很有默契地不再提起這名失敗的賭徒,只會暗暗慨嘆對方家門不幸。

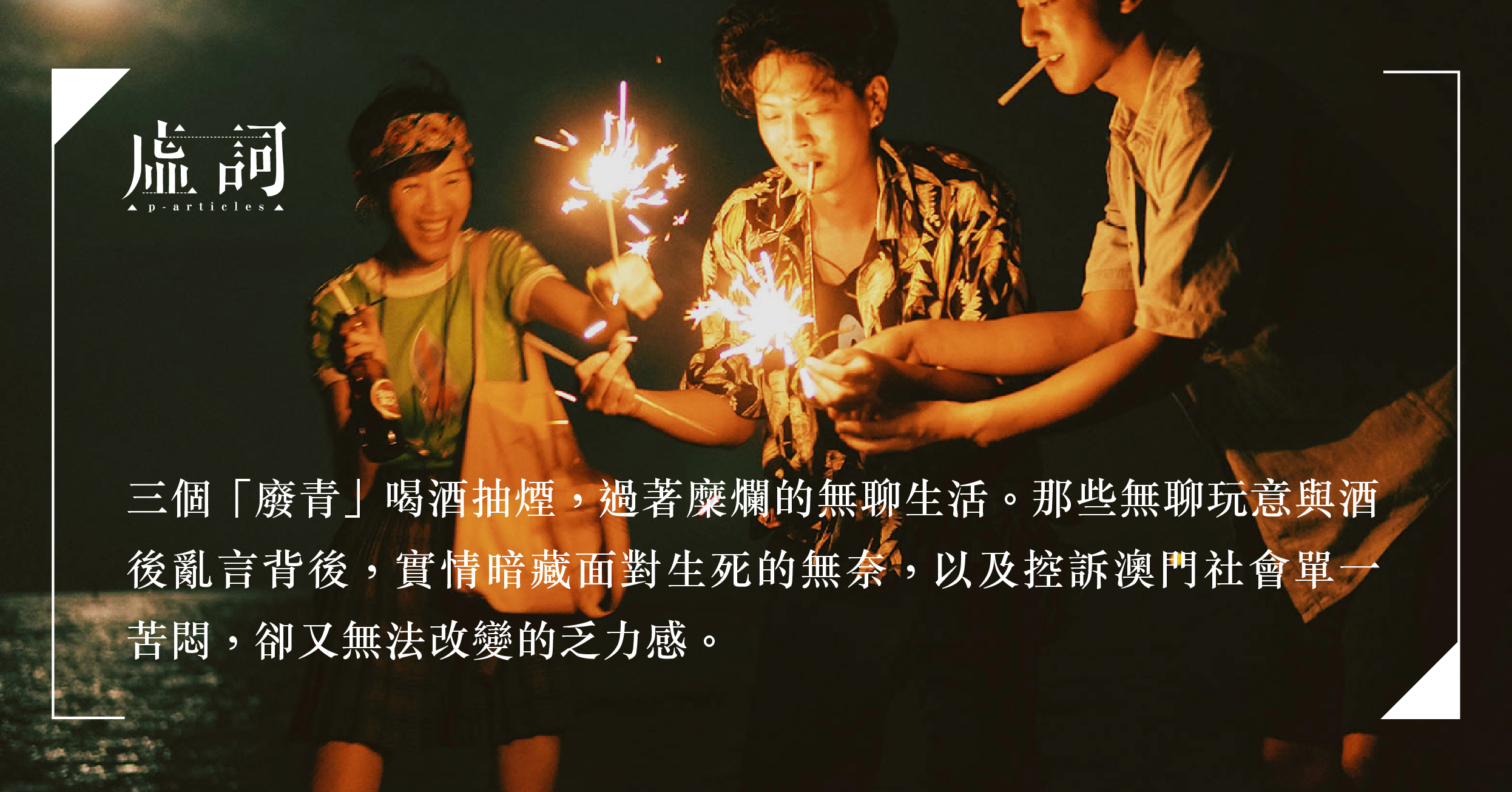

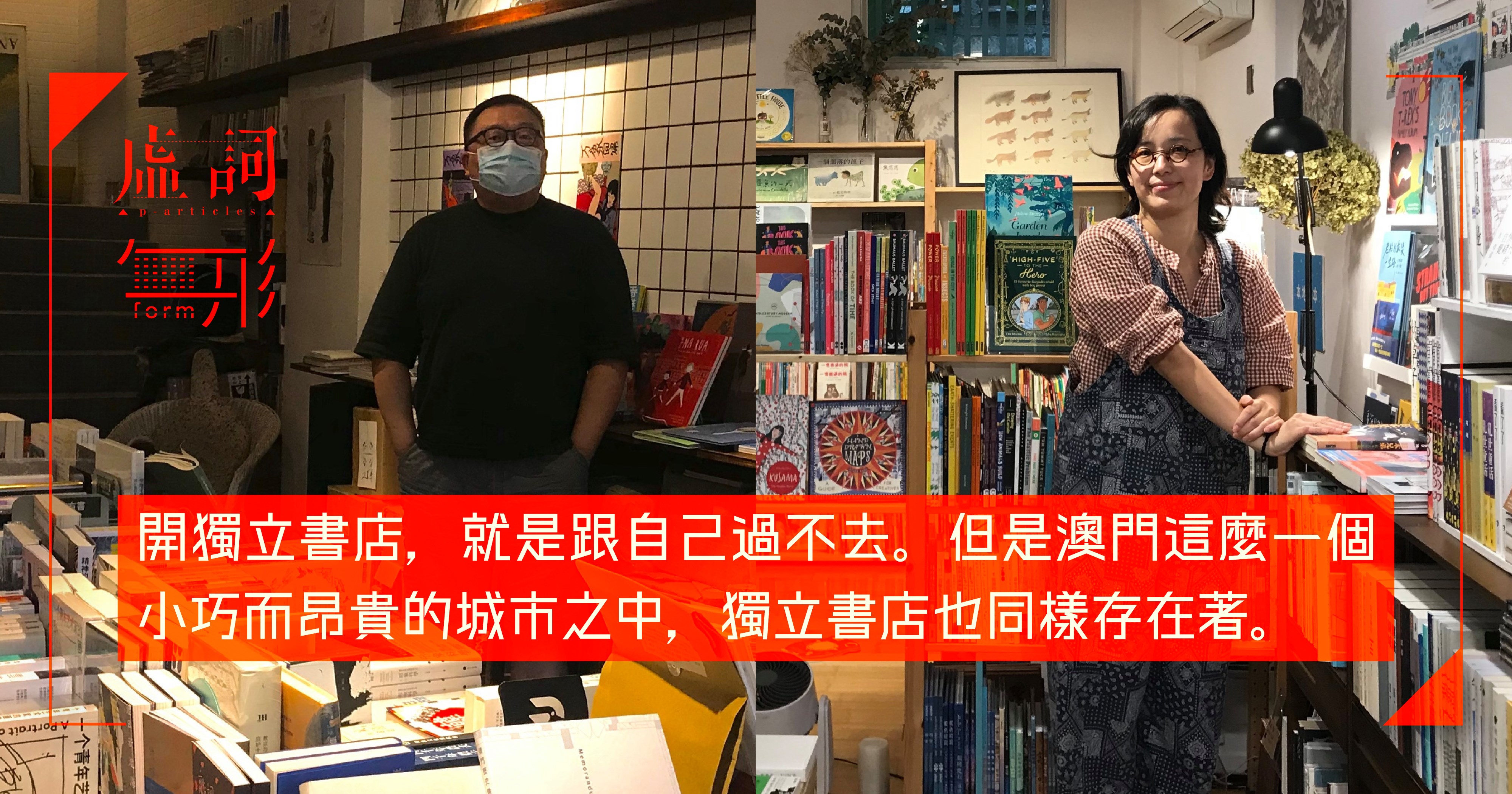

【無形.澳門時間】書卷多情似故人——記澳門兩間獨立書店

專訪 | by 李懿 | 2020-12-19

儘管澳門是個以賭業見稱的城市,「書」跟此地似不吉利,然而獨立書店依舊頑強在這麼一個小巧而昂貴的城市存在著。李懿走訪十多年後在連勝街重新開業的「边度有書」,以及位於聖祿杞街、緊挨著「瘋堂斜巷」的「井井三一繪本書屋」,擺脫旅遊景點的頭銜之後,道阻且長,它們仍逐步朝著社區書店的方向繼續前進。

【無形.澳門時間】戲劇城市現場

散文 | by 莫兆忠 | 2020-12-11

每天起床上班,下班回家,約會上街,我們都不可避免地置身在文化遺產與當代建築並置的狹小道路上,這裡不只是一個視覺上的奇觀,其實也見證了高度加速與壓縮的發展歷程。只是我們從小到大都麻醉在「澳門地少人多」的咒語中,以為土地可以像個蛋糕那樣切成很多塊,一塊賣幾錢?空間的想像總是走在時間的想像前面,就連「借來的時間」這種論述都欠奉。政府每年粉刷外牆、修復、保育的文物建築,就像一帖劇變世情中的精神穩定劑,人們在紛紛擾擾的現實中,只要走進了泛黃街燈照亮的歷史建築群裡,便獲得了一剎的心靈慰藉,以為這裡一切還好好的,沒有改變,穩定而和諧。你問很多澳門人,澳門有甚麼「與別不同」,不忍說「賭場」的人都會講:「世界文化遺產」,然後你問,這個那個建築的歷史故事呢?它們在甚麼時候建成?大部份人都啞口無言。再一次,空間勝過時間。

【無形.澳門時間】給我一片黃色的澳門時間

散文 | by 袁紹珊 | 2020-12-08

昔日的澳門是一個被黃色全面接管的城巿。如袁紹珊所憶及,有奶黃色的教堂,賭場的金黃,街巷的琥珀色燈光。還有周末飲茶的燒賣、奶皇包、校門口的咖哩魚蛋、路環葡撻,已經消失的黃色電召的士和黃頁電話簿。然而,澳門近代建築用色大膽,色彩豔度之高,於亞洲首屈一指,虛偽的繽紛,卻主要為討旅客歡心之用。城巿色調的變化,也是時代變遷的明證。

【無形.澳門時間】前置詞:流年似水的澳門人文風景

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2020-12-07

香港和澳門兩座城市之間,一直保持著既親近而又迥異的複雜關係,同聲同氣,身世卻不盡相同。今期《無形》以「澳門時間」作為主題,邀請不同作家撰文,以「時間感」對應澳門的人文風景,也嘗試一探澳門「人的真實」。

《三K黑煞星》影評對寫:黑色,同樣可以光芒萬丈

影評 | by 謝嵩、木太藍 | 2020-05-21

如果說一個導演一生只拍攝「一部影片」,那麼毫無疑問史派克.李算得上其中最硬核最執著的一位。種族議題永遠是其創作的核心,他也從不避諱通過激進的方式在電影中表達政治訴求。