SEARCH RESULTS FOR "陳煒舜"

情人節必看愛情電影! 麥曦茵X月巴氏X陳煒舜X鍾雪瑩私藏片單

現身說法 | by 麥曦茵, 月巴氏, 陳煒舜, 鍾雪瑩 | 2025-02-13

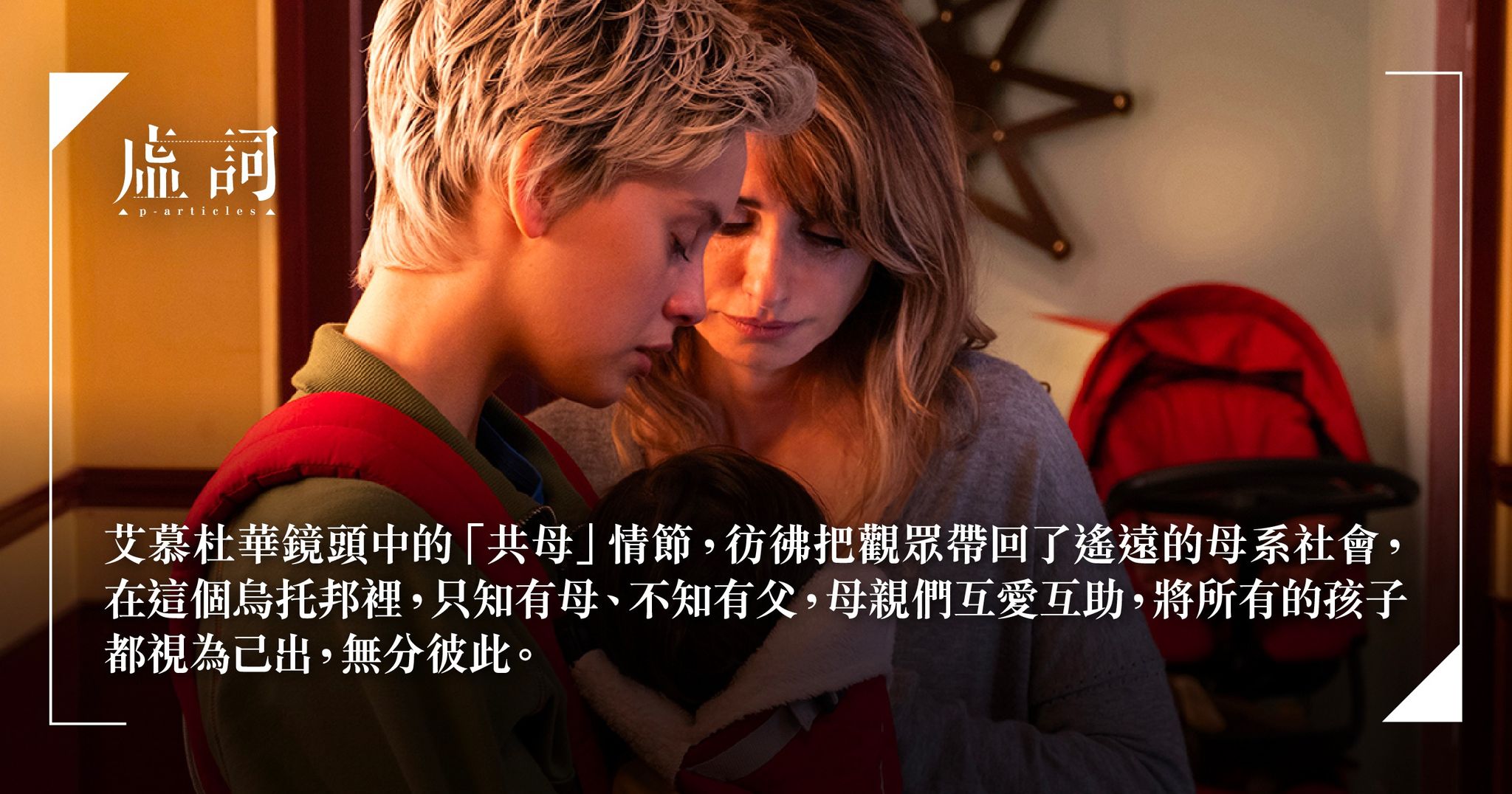

愛意是人類最寶貴且珍重的情感,並由此誕生出因愛而生的情人節。愛情作為人類複雜的情感,讀者又可否從電影中獲取怎樣的感悟,豐富及改善自己的愛情觀呢?《虛詞》編輯部邀請麥曦茵、月巴氏、陳煒舜、鍾雪瑩,分享他們情人節的私藏片單,讓讀者一窺他們的愛情世界。

【除罩詩輯】臉在追逐,臉在逃亡

詩歌 | by 陳李才、璇筠、陳煒舜、熒惑 | 2023-03-06

在本港實施長達959日的「口罩令」,上周起終於全面撤銷, 陳李才、璇筠、陳煒舜、熒惑分別寫詩,辭別「雙面」,記錄脫下口罩的感覺,把嘴唇貼在臉上,裝成三年前的日常,肌肉鬆弛的面頰,狠狠呼吸濕潤的風。

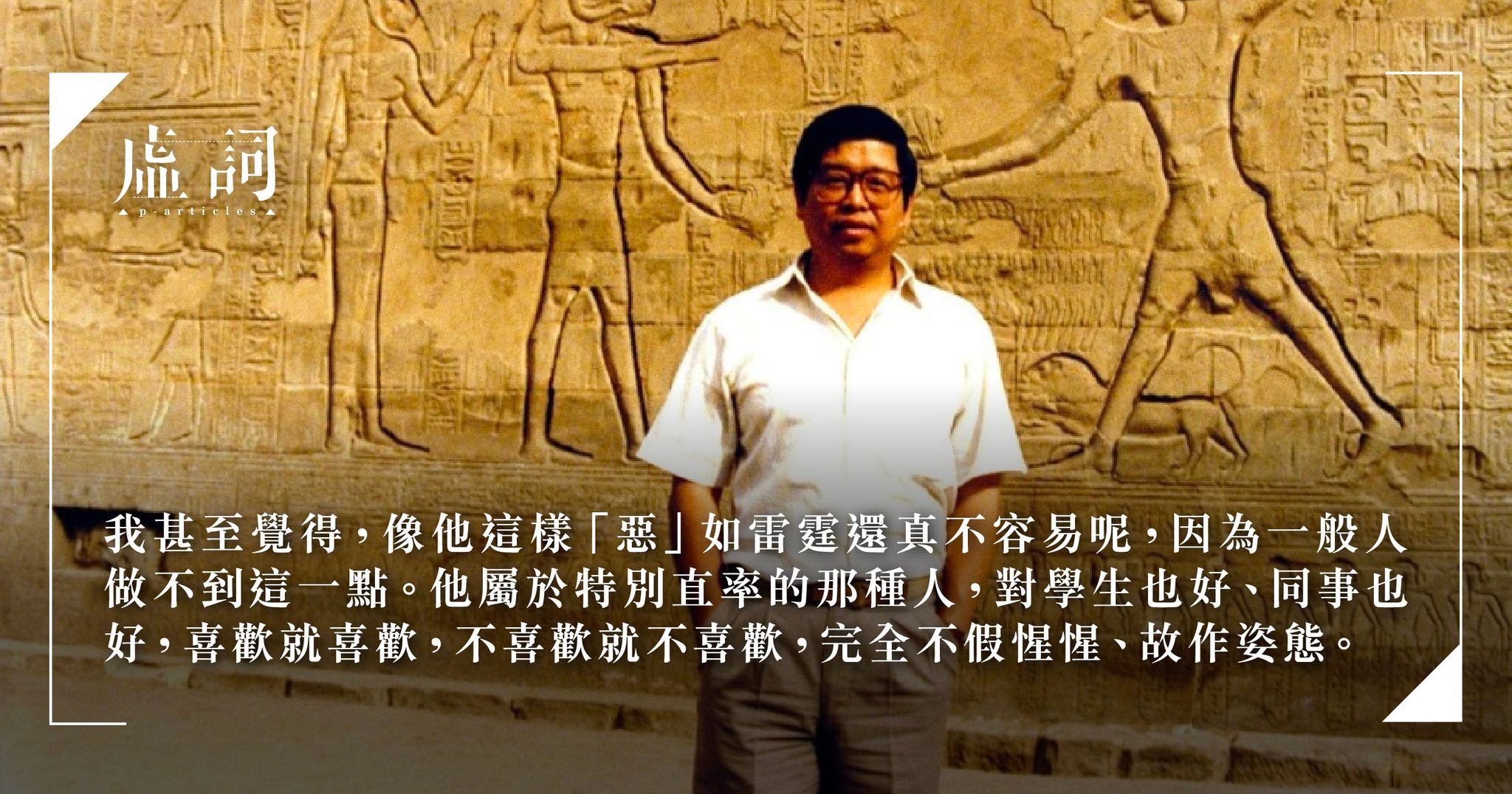

比較文學先驅黃德偉教授逝世 佛光文學系前系主任懷念詩人:「雷霆手段,菩薩心腸」

其他 | by 趙孝萱口述、陳煒舜筆錄 | 2022-07-08

香港詩人、比較文學先驅黃德偉教授逝世,與其相識共事過的佛光大學文學系前系主任趙孝萱,口述回憶當時同事間互動那種令人懷念的溫馨,並由陳煒舜將內容筆錄整理,藉此懷念菩薩心腸、雷霆手段的德偉老師。

《第一爐香》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2021-12-24

儘管不少人批評《第一爐香》未夠忠於原著,但任何欣賞者都可以有一己之詮釋權,陳煒舜、江俊豪、葉嘉詠的影評,分享他們各自對電影的想法,鄧小樺跟許鞍華的訪談,則說到電影如何把香港作為主題,保留那種不倫不類的獨有魅力。