「我」與「香港」——讀《我香港,我街道2:全球華人作家齊寫香港》

最近總離不開「移民」這話題。某天與近兩年沒見的友人聚餐時,P說KY要移民了。那天晚上,我就做了數場惡夢,又不斷驚醒,且在夢與夢、場景變換間無意識地嘆氣。社交平台上不缺關於機場的照片,圖片的文字從「終於可以離開這個鬼地方去休息了!」到「Safe flight,有緣再見。」其實不過數年。雖說漂泊是港人長久的精神狀態,但也許我還未習慣「離散」一詞。我便在這種心情下讀《我香港,我街道》(下稱第一集)之續集《我香港,我街道2:全球華人作家齊寫香港》(臺北:木馬文化,2021年4月)(下稱第二集)。第二集分為三輯:「我的城裡有你的街」、「那裡的香港人」及「我城漫遊」,由居港與外地作家對比本地與外國的同名街道,或講述香港街道與人的故事,以及不同身份的作者自由投稿,使「書寫香港」不止限於本地,豐富了「香港本土」的多樣性。

以往香港文學作品多展示港人的「無根」狀態,小思老師的〈香港故事〉道:

「香港,沒有時間回頭關注過去的身世,她只有努力朝向前方,緊緊追隨著世界大流適應急劇的新陳代謝,這是她的生命節奏。」

快速的生活節奏使港人沒時間思考香港歷史及身世與其之關係,這對抱持著「過客心態」的「南來文人」而言更甚。馬博良〈北角之夜〉對舞孃及電車的描寫給予讀者強烈的既視感,刺激感官與想像。但把詩題隱去,單看內容,其實沒有太多北角或香港元素,也不見詩人對北角的感情或記憶,即使改為〈上海之夜〉,也是解得通的。對於「非地方」(space)[註1] 書寫,我總不明白,為何詩人身處香港,仍惦記上海?既然選擇離開,不是應該做好放下一切的決心了嗎?可讀到「我的城裡有你的街」與「那裡的香港人」內收錄的文章,感悟甚深——「我」處於「你的街」、「那裡」,是作為他者而非我者。特別環境可召喚特定的個人經驗(Edward Relph, Place and Placelessness),即使「我」身處異地、彼處,看到熟悉的街道名字,便會喚起相關記憶,使記憶與眼前實景重疊。書中,楊彩杰在巴黎近郊的聖佐治德輔道(Rue Des Vœux Saint Georges)向讀者述說香港德輔道(Des Vœux Road)的獨特、古老及特別的聲音、氣味與風景;駱以軍在香港大角咀暫住的日子裏發現如香港街名般搖曳生姿的台北街道名字——「水仙街」;甄拔濤在等待返回倫敦滑鐵盧(Waterloo Station)時,從車站名稱聯想到香港的窩打老道(Waterllo Road)以及舊時譯為Waterloo的油麻地地鐵站,「滑鐵盧既是同一個滑鐵盧,又可以不是那一個滑鐵盧。」(頁96)。「空間」(space)只是人們日常的生活座標,當人們將意義投注於局部空間,且以某種形式依附其上,「空間」則成為了「地方」(place)(Tim Cresswell, Place: a Short Introduction)。於香港作家而言,「香港」從一個「空間」概念演變成具意義的「地方」,再進一步成為自我認知的一部分,所以第二集不論是書名還是輯名,當中的「我」是以「香港人」為自我符號的象徵。當「我」對「香港」產生了情感依附與關聯後離開此地,想必定會產生如馬博良般、熟悉又陌生的情緒,所及之事物都藏著記憶中的香港,港人之根,由此而生。

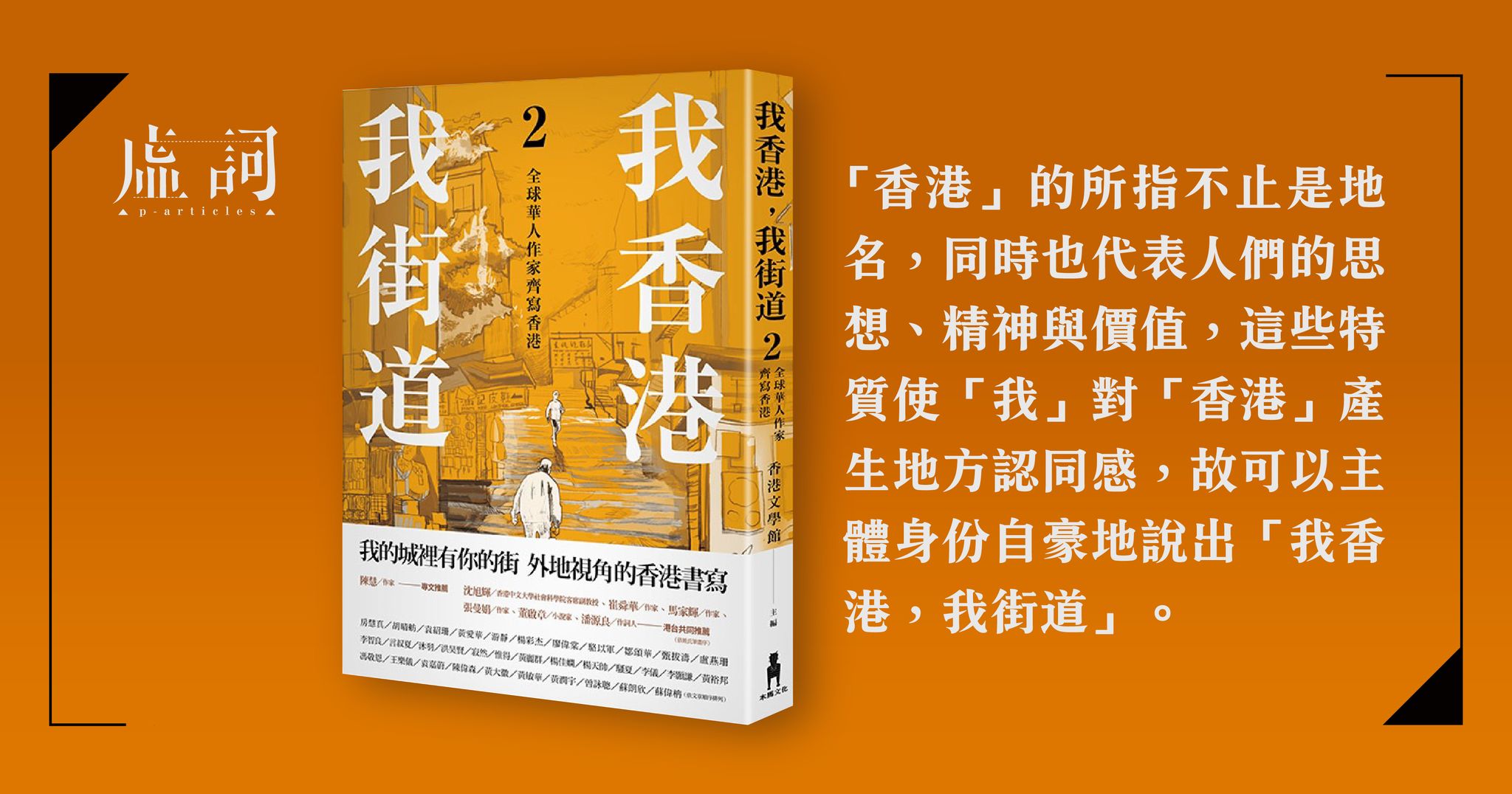

閱讀第二集的感覺不同於第一集的趣味,更多是哀愁:身處外地的本地作家回憶香港街道,會否成為我們的未來寫照?但看到封面繼承著第一集的夕陽色調(第一集為橘紅色,第二集為橙黃色,同為表達「斜陽裡氣魄更壯/斜陽落下心中不必驚慌」(羅文〈前程錦繡〉)之情感),也不至於灰心喪意。正如推薦序陳慧所言:「篇章如藥,鎮靜心神」(頁8),輯三「我城漫遊」與外地作家筆下的香港讓我回到讀第一集所感受到的意趣。言叔夏指出香港的街名「帶著一種奇異的混血意味」(頁120-121),窩打老道、柯士甸道,作者懂得每一個字,拼湊在一起卻產出了另一些字,又有香港和香港站,遊客總是分不清;楊佳嫻年少時還未來過香港,便對著自英文語譯的香港街道名稱浮想聯翩:雪廠街、七姊妹道、詩歌舞街、愛秩序街;李顥謙小時以為擊壤路是擊壞路,引得司機與母親竊笑,這也意外地使他認得「壤」這字;街道名記載著歷史記憶,房慧真引董啟章《地圖集:一個想像的城市考古學》告訴讀者關於洗衣街、通菜街與西洋菜街鮮為人知的歷史。「街道」作為公共空間,亦承載「我」的想像與個人及歷史記憶,由此街道成為了公共與私人的連接。

究《我香港,我街道:全球華人作家齊寫香港》之意義,以「我香港」為首,展現「我」與「香港」的緊密關係。而「香港」的所指不止是地名,同時也代表人們的思想、精神與價值,這些特質使「我」對「香港」產生地方認同感,故可以主體身份自豪地說出「我香港,我街道」。縱然書中作者大多移居四方,或身陷囹圄,但港人的根早已深扎我城。文末,恰好看到KY在社交平台直播,話因爲坐飛機miss咗場歐國盃,我唔小心笑咗出嚟。願終有一日,他們會有再回來的理由。

12/07/2021

註1:美籍華裔地理學家段義孚認為當人漸漸熟知且賦予價值於最初無差異的空間(space)時,空間則成為地方(place)(Space and Place: the Perspective of Experience)。