不是撲火,是借火——讀洪慧〈借火〉

恰恰是這種革命的純粹性及其由「自由」而迸發出的詩意,使我在讀罷洪慧〈借火〉一詩時當即想起了哲古華拉。飛蛾撲火真的是自取滅亡嗎?我想在洪慧看來飛蛾不是撲火,而是借火,燃燒生命是它天然的職責。 (閱讀更多)

不如試試互相理解

時評 | by 葉一知 | 2021-10-05

或者,大家以為,真的有一百萬人上街了,引起國際關注了,政府就會撤回修訂了。其實,在2003年七一遊行後,董建華說了幾天早晨後,高調出來宣布,會如期立法23條,當時大部分市民已經準備在7月9日包圍立法會。但因為田北俊的自由黨臨陣倒戈,拒絕支持,董建華才急急出來宣布:尊重民意,暫緩立法。但誰都知道,他尊重民意個屁,只是不夠票而已。 (閱讀更多)

good dog,做得好!

時評 | by 張里輝 | 2021-12-09

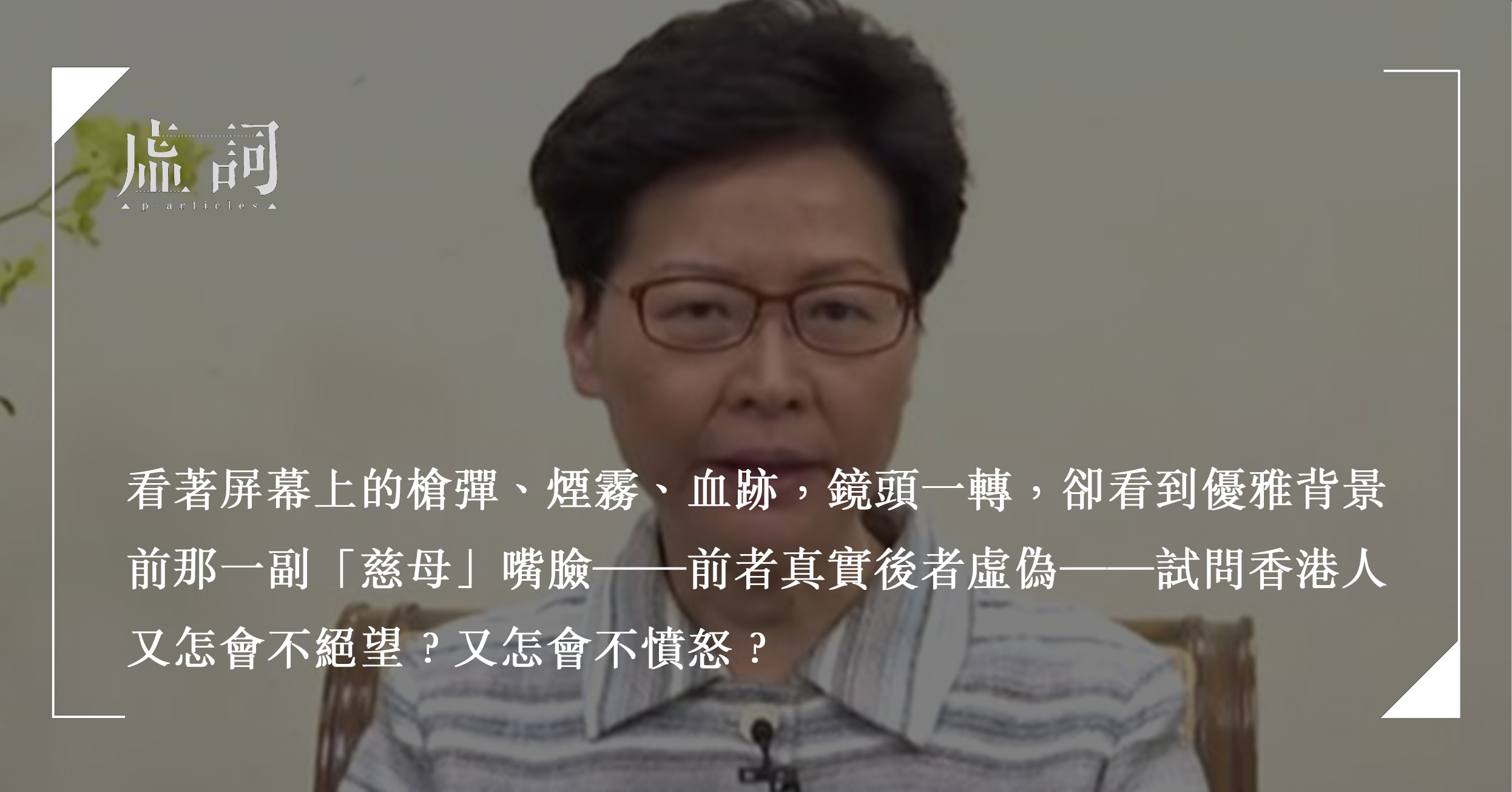

經歷破紀錄103萬人的反修例遊行,今日在親共報章流傳最勁的相片,不是遊行隊伍,而是晚上示威者衝突時,警察爆缸,他們配以大大隻字「譴責暴力抗爭」、斥示威者「暴民」。這樣的解讀,是不是有甚麼誤會?因為據有線新聞的片段,那位頭破血流的警察是被同儕所打中的,還有一句「你做咩自己人打自己人呀!」,鐵證如山。 (閱讀更多)

阻止這個世界崩解的人──評莊梅岩《5月35日》

5月31日,由莊梅岩編寫的《5月35日》正式上演,我看的是晚上的一場,全院座無虛席,同場的觀眾還有朱耀明牧師伉儷、資深大律師余若薇和梁家傑。離場時人很多,擠得很,我沒有急著離開,有機會看到憑欄俯視的莊梅岩。買了劇本後,硬著頭皮上前問她可否留影,她二話不說就跟拍了這張合照,笑起來真像個孩子,眼裡有份難得的真。 (閱讀更多)