食人之法

書評 | by 彭礪青 | 2021-01-25

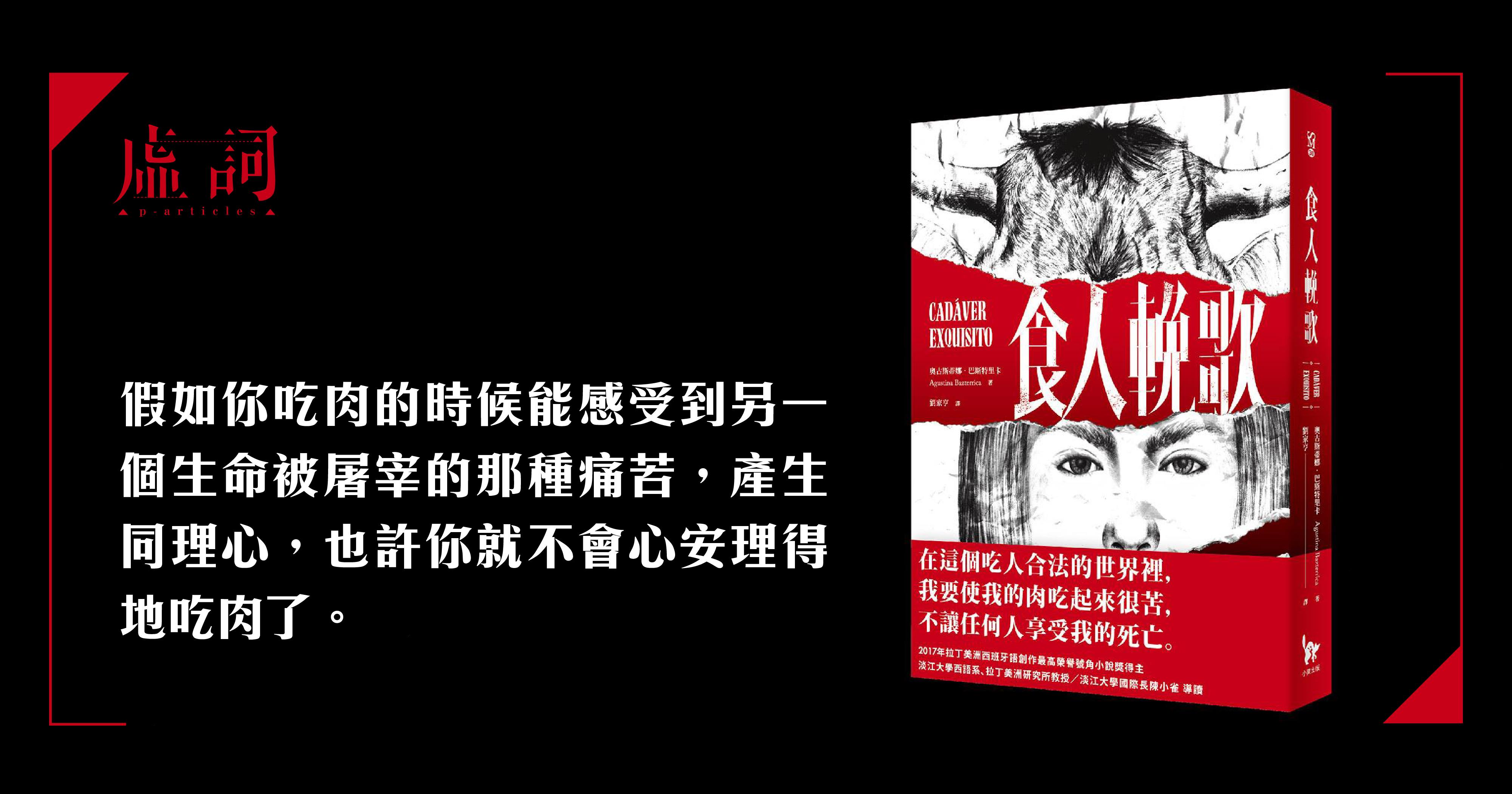

最近在讀阿根廷小說家奧古斯蒂娜‧巴斯特里卡(Agustina Bazterrica)的小說《食人輓歌》(Cadáver exquisito),在疫情仍然肆虐的今日去讀這部小說,感覺特別強烈,也特別五味雜陳。這部小說假設有一日全世界所有動物突然染上一種名為GGB的病毒,這種病毒致人於死地但又十分頑強,沒有疫苗可以根治,因此各國政府決定撲殺所有動物,不管是飼畜、寵物、動物園抑或野生的動物,統統都要殺死。然後,在無法吃動物的情況下,各國人民只好以人類為食物。各國政府亦在名為「過渡期」的時間內,立法容許某些「人」成為可供食用的牲口。

人食人的行為自古就有。在原始部落社會本身就很普遍,在人類踏入農業社會後,仰賴氣候、水利及農耕技術維持食物供給後,一旦農耕及水利系統發生崩壞,加上氣候反常,農民顆粒無收時,文明社會亦會出現人食人現象,這在古代中國屢見不鮮,甚至接受了富戶和軍隊可屠戮平民充當食物。西方文明對此一直都有爭議,羅馬尼亞學者阿夫蘭斯古(Cătălin Avramescu)在著作《同類相食思辨史》(An Intellectual History of Cannibalism)裡指出,反對食人行為者會訴諸自然法,但支持以食人作醫學實驗的也大有人在,例如著名自然哲學家玻意耳(Robert Boyle)。

對素食主義者來說,巴斯特里卡的人食人故事,為反對吃肉提供最佳理由﹕假如你吃肉的時候能感受到另一個生命被屠宰的那種痛苦,產生同理心,也許你就不會心安理得地吃肉了,如果那被屠宰的是你的同類,那就更會感同身受了。可是事情不會那麼簡單的,吃肉不只是拿刀叉切開一塊肉遞進嘴裡那麼簡單,它還涉及畜飼業、屠宰業、食品加工業,肉食零售業以及各種相關的化工產業或附屬品製造業,整個產業鏈組成國民經濟的重要環節,而每個產業單位裡又有不同崗位:像屠宰業從業者不單有負責放血或鋸骨、切肉的員工,也有負責消毒、清理內臟,或以鎚頭擊打「牲口」致昏的員工。巴斯特里卡的小說,儼然是一部描述屠宰業操作的寫實小說,一點也不超現實。

小說主角馬可仕‧特霍在大學時唸醫科,畢業後進入父親的動物屠宰場工作。可是由於特如其來的動物病毒,加上父親老年患病入住養老院必須花費鉅款,只好賣掉父親的廠房,在處理新「牲口」的屠宰場裡擔任經理。基於職責所在,馬可仕必須與這道產業鏈上不同位置的從業者交往,從鞣革廠老闆浦見先生,到牲口養殖場主陶德‧沃德列格,還有到處獵殺人類的獵人,還有曾替馬可仕父親打工,後來成為肉類食品舖店主的斯帕湼。各人對這種新的現狀有不同的態度,有人盡情滿足自己殺戮、剝皮的欲望,有人以飼養、食用優質牲口為榮,有人為了養妻活兒繼續盡本份做好工作,有人意識到自己早晚都會成為別人的俎上肉,馬可仕心情就很矛盾,他緬懷昔日能與動物共處的世界,厭惡屠宰人類亦厭惡人類,甚至走到殘破的動物園緬懷過去,在那裡試圖拯救幾隻小狗,可是他每天做的就與屠宰「人」這種新牲口有關。他的兒子在出生後不久夭折,其太太用盡方法也不能懷孕,兩人關係也因此轉差,甚至太太回娘家居住。

小說把主角塑造成某種悲觀、自嘲、厭世的哈姆雷特式人物,似乎沒有脫離傳統文學作品的定型。當然,作者只想透過主角一人的視角,呈現某種狀況下的人類社會情景,馬可仕的傷感和清醒並沒能解決自身和家庭的問題,更無法改變「過渡期」內社會道德的淪喪,這種道德淪喪與法律容許將某些人類生命當成牲口或獵物有關。

從始到終,有不少人都懷疑這場疫災以及推廣食用人肉只是「深層國家」(deep state)藉以減少人口(尤其是貧窮人口)而作的謊言,他們甚至懷疑那些澄清食用人肉不會引發疾病的醫學報告也是謊言的一部份。但是這樣做沒有讓貧窮人口被消減,或者應該說並沒有讓人口減少,每天依然有大量貧窮的「食客」,拿著開山刀,等待屠宰業者將不合格的牲口丟給他們活生生地分食。在新的飲食習慣下,人們按貧富等級吃到不同品質的肉,食客吃來歷不明或劣質的肉,一般中產家庭到像斯帕湼經營的肉舖買衛生部門認可的新鮮肉,富有的人買得起特級甚至頂級的肉(書名Cadáver exquisito意為「優美的屍身」,原指將人體各部份重新拼湊的塗鴉畫,書中指的卻是「頂級肉」)。也有一些富有到可以狩獵為興趣的人,他們借貸給欠債累累的名人,讓對方充當自己的獵物。他們也到非洲捕獵黑人,或者去黃色架步光顧賣淫然後供顧客宰吃的妓女。

由食人行為合法化以後,法律的作用在於名義上界定受法律保護的個人和充當獵物、飼畜或食糧的牲口,法律亦不容許有名有姓的人被殺害。然而仍有黑市買賣有名有姓者的肉,各種以前駭人聽聞的殺人行為或教唆獻身言論,現在亦變成法律灰色地帶內的邊緣行徑。某些宗教團體鼓勵信徒為社會獻出自己身體,讓屠宰場把自己製成肉食﹔然而有名有姓的獻身者並不知道,或因為有名有姓或因為老年肉衰,他們往往被屠宰場員工扔到食客面前任由後者分食。這說明,即使法律再三定義甚麼是受法律保護的「人」,甚麼是可供食用的「牲口」,因為「人」和「牲口」本來就是同類,所以事情更容易變得混淆不清。

把可供食用的「人」稱為「牲口」,本來就是一種掩耳盜鈴的行為,但這些人形生命又的確被人工養殖出來,不懂人類語言亦被割除聲帶的牲口,或在法律上失去了人的身份,成為可供獵殺的畜牲。哲學家阿甘本在《牲人》(Homo Sacer)中,對古代羅馬法的「牲人」概念及神聖(sacred)的詞源sacer作出深度考掘,讀者們對「牲人」被法律雙重棄絕的狀態津津樂道﹕在人法層面上,任何人殺死牲人,均不視為殺人而受制裁﹔在神法層面上,不能把牲人獻祭給任何神祗。但神聖的詞源sacer最初意味著將自然生命納入法律的定義下,讓法律聲稱將此生命排除在其保護以外。阿甘本發現最古老羅馬文獻中出現sacer的句子﹕"Sacer esto!"(「讓其成為牲品!」)很可能是可以宰殺的意思,而沒有宗教上受咒詛的含意。這說明只要法律把某人的生命排除在外,他就成為了牲口,可以隨便予之殺害,而在古代社會,一個可隨便殺害的人,要是不被獻祭的話,就是成為肉食。

法律既然把牲口與人分開,就會嚴厲禁止「人類」與「牲口」作出任何接觸、交流甚至性行為,並規定這些被私人飼養而非作配種之用的母人,必須保持處女之身。類似法例還有,不可將任何牲口用作勞工等。可是牲口的「臉」畢竟和人臉一樣,陶德‧沃德列格曾因為討好馬可仕而送他一頭品質最優良的「母人」,讓馬可仕不知怎樣處理,然而一直盼望有孩子的他最後仍然忍不住和「她」發生了關係,那頭母人還被改了名字。按照法律規定,任何與母人性交的人,將會被帶到屠宰場處死,母人則會被沒收及賤賣。馬可仕知道這些禁令,然而對於生命律動的感覺,足以教他以身犯險。

馬可仕的悲劇在於他太執著於過去,過於緬懷昔日人類、寵物和畜牲之間的固定關係,並希望回到所有人都是人,沒有人成為獵物、被飼養成牲口的日子。他並不習慣,也不願意假裝習慣「過渡期」下社會的常態。食人行為本來就是戰亂或饑荒下才發生的例外事件,小說中的各國政府透過法律把它定義為一種常態,那麼它以後就成為一種日常,漸漸地,人們也不會覺得自己犬儒,而將食用長著人臉的牲口視為必然,視為物質文明,或經濟產業。巴斯特里卡的故事背後最大的諷刺,也許是為何我們接受被法律正名的各類殺人行為,卻對合法化的食人行為感得嘔心?在我們的意識裡,一個人,即使為了任何動機而殺害、強姦、勞役或禁錮對方,也許亦比不上食用對方那樣引起更大的嫌惡感,因為食人不僅只剝奪你的權利、尊嚴,據人類學家李維史陀的說法,這等於將對方同化成為自己身體的一部份。但巴斯特里卡的故事也說明了,在文明與野蠻之間。在人性與獸性之間,永遠延綿著一道廣闊的灰色地帶,在那裡偶爾會閃出一絲微光,可能是對於生命的感動,也可能是作為局外人的感覺。