《逃出立法院》:粗殘有趣又有玩

自互聯網文化席捲全球,迷因(meme)成為了新興的語言。透過各種次文化和生活引據的組合,迷因結今了影像、文字甚至音樂的元素,繼而建立了內在邏輯和特定意思。宛如文字一樣,迷因文化亦造成了獨有的「句子」,不同元素的拼合便建構多種涵義,形成二次甚至三次創作。如今,成長自迷因世代的男孩拍成了專屬這代人的電影:《逃出立法院》。

自解嚴後,台灣影視圈陸續出現不少以政治為題的作品。諸如香港人創作主導的《黑金》(1997)、被譽為「台版紙牌屋」的《國際橋牌社》(2020)、以白手套為題的《血觀音》(2017)等,這些作品總是彌漫着肅殺的氣息,並旨在描述一個官商(黑)勾結的典型政治生態圈。可是,經過多年的民主制度洗禮後,台灣人真的繼續批判的態度看待政治嗎?在一個包括黑/死亡金屬樂團主音(林昶佐)和賴品妤的政治生態圈中,「政治」對於台灣廣大民眾而言,也許已經成為有如八點檔的節目。藍綠兩營長年而來僵持不下,世代斷層日漸加深,面對內外的各個深層矛盾(統獨、經濟),平民百姓老早已對政治產生疲憊。如此一來,以邪門歪道呈現近月才發生了毆鬥事件的立法院,或許是更「寫實」的做法。

《逃》導演王逸帆是一位喜愛昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)和艾加韋特(Edgar Wright),年僅三十的健碩男孩。三年前,他的短片作品《洞兩洞六》(2017)已為他帶來一定的名氣。《洞》靈感取自導演的當兵經歷,講述替役大兵站崗的夢魘輪迴,深夜處於一個封閉的空間,恐懼卻有增無減。《洞》可視為導演初嘗個人風格和拍攝規則的作品,大量變焦的蒙太奇、卡通風格的暴力處理,影像化笑點,突然噴發的血漿,這些都一一顯示導演汲取其他電影的元素。數年過後,導演幾乎同時產出《逃》和另一短片《伏魔殿》,《伏》以魔君轉世的乩童為題故事,成為劍影與血花的盛宴。綜合王的作品,「拼貼」是他的創作基調。他的作品充斥流行音樂的染指,落日飛車、百合花、神棍樂團的配樂也許是台灣觀眾琅琅上口的金曲,導演卻耍了觀眾,比方說《伏》黑幫老大登場用上了《Slow》,或是邀來美秀集團創作《逃》宣傳主題曲,流行音樂與電影的互文形成很多有趣好玩的點子。相較於產出原創的內容,王顯然毫不避諱的展現前人的風格影響,並試圖從他們身上找到養份,繼而講自己的故事。

幾部作品下來,「亂」看來是王逸帆的風格核心。舉凡迷因、電視新聞、硬照拍攝、動漫、電子遊戲、最高品質靜稍稍,全都成為導演順手拈來的素材。《逃》一路踩盡油門的劇情推進,肆無忌憚的狂噴血漿,各個元素之間大多沒有甚麼關聯,更遑論主題性。《逃》幾乎沒有太多人物設計,誇張的人物情感宛如只是想像力的推動劑,即使片中表達的情感滿溢,極為「中二」的劇情走向導致此部份顯得粗疏。反之,迷因化敍事卻是毫無顧忌的解放出來。透過群魔起舞的亂象,反而觸及了普世政治的荒唐。迷因等流行文化符號再一次把政治元素廉價化,從而使嚴肅的議事廳成為真正呈現人民憤怒狀態的染血缸。

可是,如此狂亂拼貼式的「電影語言」,是否真的一文不值?《逃》固然存在很大的劇情漏洞,各式各樣的花招車輪戰可謂毫無邏輯,人物情感鋪展甚為突兀,彷似免費的血漿,這樣些元素看似俗套,箇中活力卻是解嚴後的台灣政治圈的罕見呈現。拋開故作認真的批判。《逃》以近乎扁平的人物堆砌一個寓言式的故事,透過大量流行文化的引據,挪用歐美影視的喪屍題材,極為脫序的語境竟然呼應台灣及其他國家的政治氣候。在《逃》中,參與政治簡直是「中二」的熱血橋段。王有為(禾浩辰飾)為求抱得美人歸,不惜充當熊穎穎(賴雅妍飾)的傀儡立委,面對徹底唯利是圖的立委李國忠(王中皇飾),二人唯有卯盡全力的求存,期間遇癌末大媽(高慧君飾)、替代役男(林鶴軒飾)和熊爸(庹宗華飾),在這荒誕血腥的旅途上,他們忽然發現身邊重要的人和價值。如此狗血的劇情看似乏力,可是透過不同的流行文化符號,而且一直狂飊的節奏中,人物關係的處理反而擦出不少火花。不論是熊和王這對歡喜冤家外,其他角色之間的互動也能盛載全片的惡搞性質。

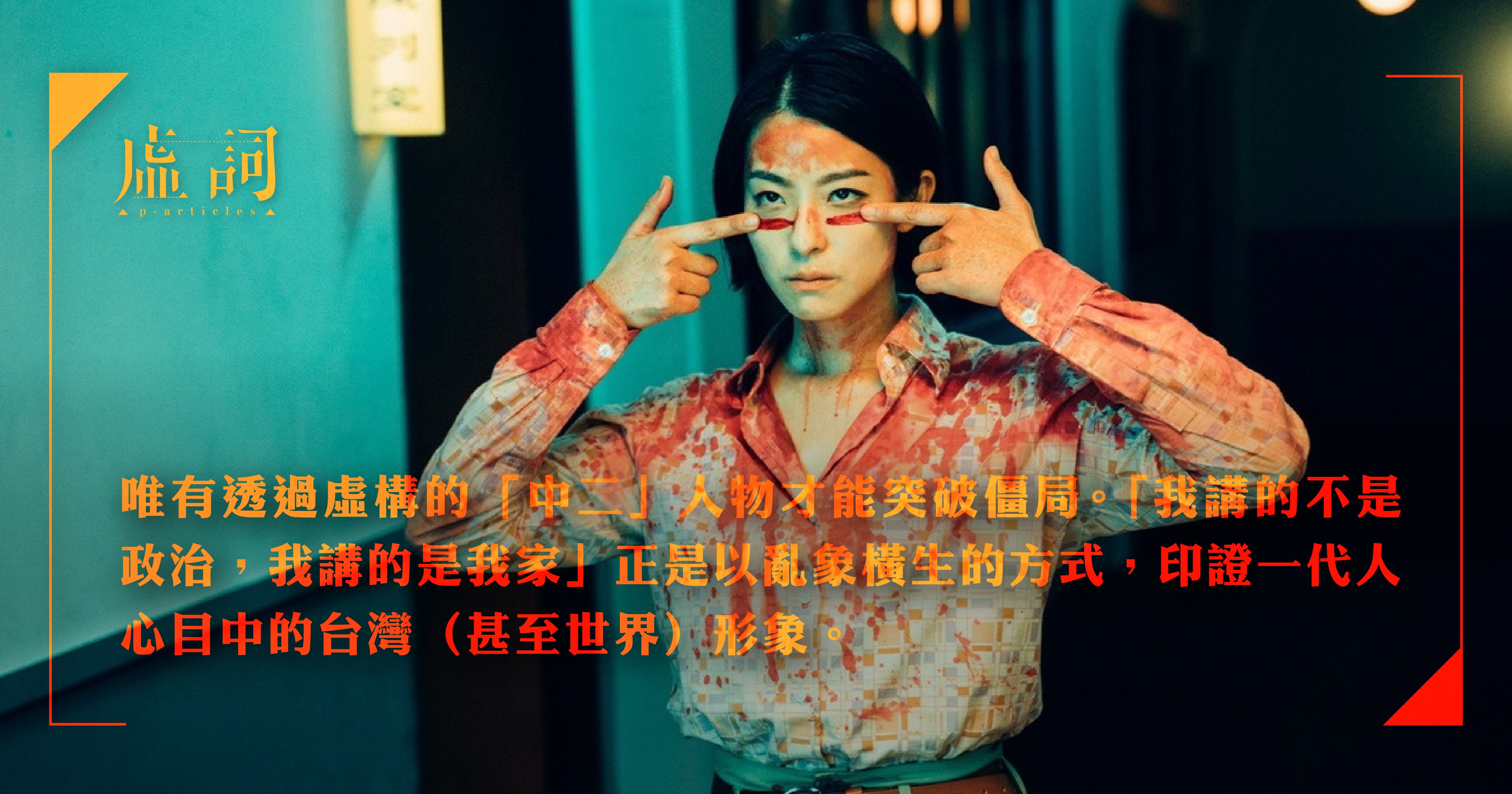

如此一來,《逃》或許不太符合我們對台灣電影的形象,但它呈現的是一個荒謬的政治生態,眾多政治人物均束手無策的現實中,唯有透過虛構的「中二」人物才能突破僵局。「我講的不是政治,我講的是我家」正是以亂象橫生的方式,印證一代人心目中的台灣(甚至世界)形象。

再者,《逃》的劇情只是點綴,其動作設計才是主菜。《逃》再度邀來導演拍擋黃泰維主理,大抵上成功延續《伏》的爆發力。兩部作品的動作鏡頭均頗有《皇家特工》(Kingsman)的考據,彷似虛擬實境(Virtual Reality)的視點提供了動感,同時不斷的鏡頭運動亦間接否定了箇中的實感,從而輔助電影的動畫化處理。看似雜亂無章的立法院大亂鬥,實際上是久經綵排的成果,混合摔角和其他武術元素造成具動畫感的畫面。另一邊廂,導演透過大量變焦(zoom)、划搖(wipepan)鏡頭和場景內的障礙物創造了剪接點,繼而連接成為長鏡頭。如此一來,鏡頭的連續性形成動作的可信性,緊隨動作而設計的鏡頭運動亦更具娛樂感。

綜合以上所述,《逃》可謂近年台片的代表。歷經近二十年的藝術價值和票房低潮後,台灣無疑正面臨一眾新血的衝擊。諸如去年票房大豐收的《返校》,或是今年票房不俗的《怪胎》,還是深受藝術片影迷喜愛的《大佛普拉斯》、《陽光普照》和《大餓》,即使電影工業仍未發展成熟,顯然獨立電影已經站於一個較穩定的位置。除此之外,台灣觀眾對另類或嚴肅題材,展現了更大的包容。結合戒嚴歷史和電玩元素的《返》,挑戰愛情類型的《怪》,顛覆普屯價值的《餓》,這些作品除了印證觀眾的多元口味,也體現新導演鋭意突破的幹勁。反之,香港一眾新導演浮浮沉沉,大多依賴政府資金開拍首部長片,極低預算下只能以寫實為題,然後票房幾乎篤定慘澹,下一部作品遙遙無期。當然,以上偱環是基於一籃子因素的,不能單靠一、兩個持份者改變現況。可是,獨沽一味(關懷社會)顯然不能支撐商業需求,牢固的形式或敍事限制亦礙於新導演發展。在嚴峻的社經環境下,未來的「香港電影」只會更為捉襟見肘。

《逃》於港台票房均慘澹收場。如同同為今年上映的《首相失憶了》,或許兩地觀眾已經飽受政治現實的蹂躪,電影呈現的政治人物對他們而言,未免過份理想,而且殘酷的事實已經使觀眾無法抽離至電影。事至如今,國安法甚至已成為一把架在頭顱上而無形的刀,我們只能坐等一眾議員逃出或留守立法會,而去留與否已經不在我們身上,而是那個比喪屍更可怕的存在。