飲江〈那曾經所在之處〉(悼昆德拉)、〈媚俗三題〉(外一首)、〈衰年變法〉(擬蔡炎培教授)

早上詩人林江泉傳我消息,昆德拉離世,更引來帕斯寫給昆德拉的最後一句:「我留、我走、我是一個停頓」。記起當年邂逅昆德拉的書不能自持,不能承受似的更寫了〈媚俗三題〉(外一首),並許多「人一發笑 / 思索,上帝就扑頭」故事。於焉於今又許當年。 (閱讀更多)

《悲情城市》詩輯:在每一處無人之境,我們心中有鬼

詩歌 | by 嚴瀚欽、枯毫、韓祺疇 | 2023-07-14

侯孝賢執導的史詩鉅作《悲情城市》,時隔三十三年後,今年以4K數位版本重新上映,嚴瀚欽、枯毫與韓祺疇分別寫詩,以筆代語,好好記錄那些不被言說的,引領讀者重新細味這部轟動一時的經典電影。 (閱讀更多)

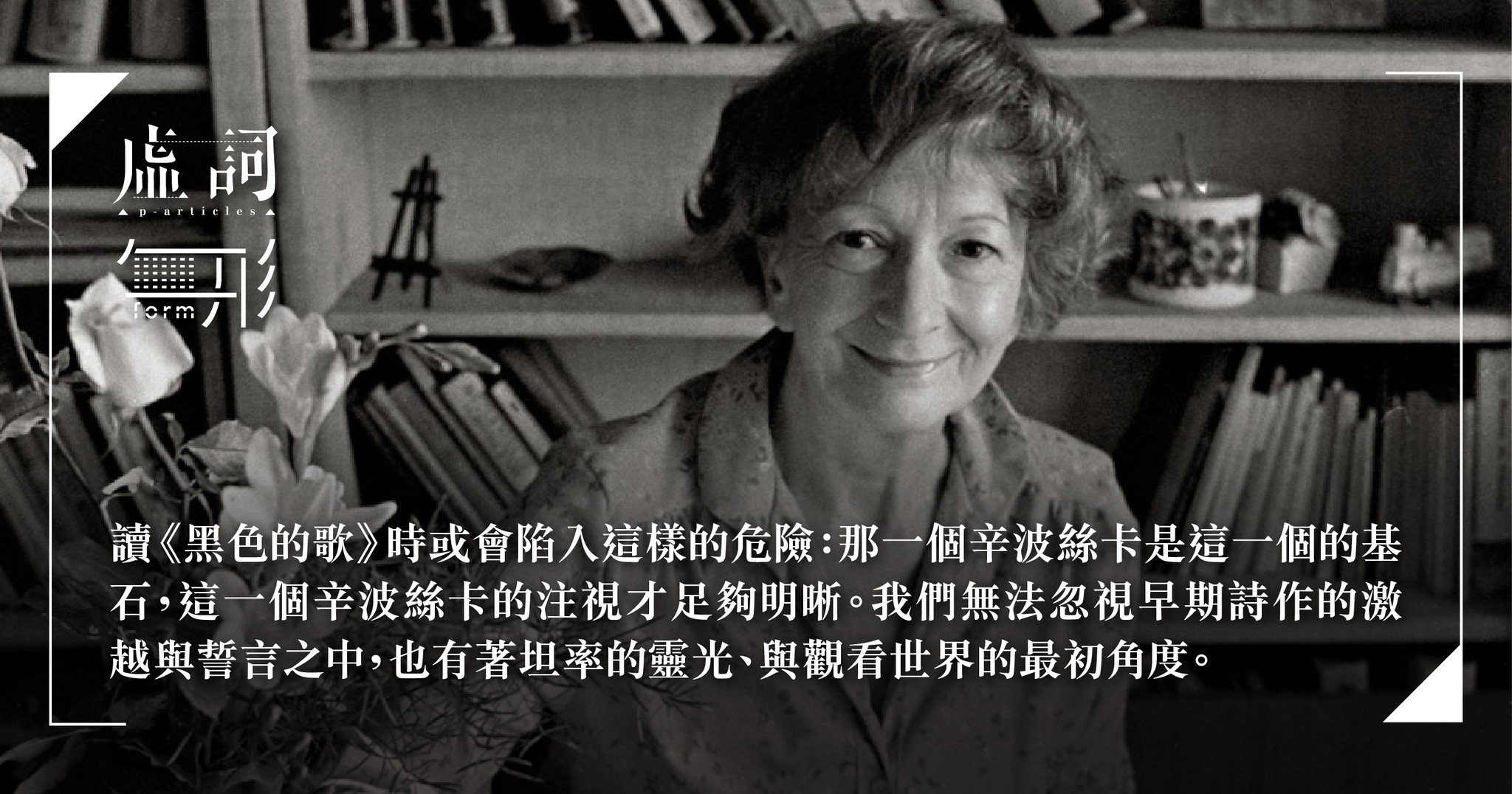

【無形・辛波絲卡,種種可能】逛博物館之樂

本月是波蘭著名詩人辛波絲卡的誕辰百周年紀念,艾苦回憶多年前讀到其詩作〈博物館〉,當時年紀還少仍覺不明所以,直到後來三次到訪她生前長住的克拉科夫,除了找到逛博物館的樂趣,對詩作也好像明白得更多。 (閱讀更多)