藍地亞倫

小說 | by 鄧皓天 | 2024-11-21

虛詞無形FB (35).png

藍地亞倫這個人,很特別。

不過我必須聲明,藍地亞倫和活地亞倫之間並沒有任何關係,他本人也從沒看過活地亞倫的電影,更和文青沾不上邊。大家這樣叫只是單純因為他住在藍地,但方便起見我暫且稱作亞倫。

要具體說明亞倫的特別之處是件很困難的事。他的獨特不是一般意義上的特別,那是只處於特定的時刻,從特定的視角觀察到的一種異樣的樂觀。若把這種感覺具體化,大概就是烏霾蓋日的午後,自灰沉沉的縫隙間漏出的一剎那的和煦暖光,或在林家謙和Juno的歌單循播中忽然夾了首〈相信一切是最好的安排〉的程度。

換言之,亞倫的樂觀天性必須以晦暗的心境為前設才值得談論,否則就只是眾多樂天得讓人煩厭的「正面L」而已。沒人知道他這樣積極的性格是天生具之,抑或是後天的經歷所致。我和他除了吃喝玩樂之外鮮少談及私人性質的話題,因此好長一段時間我對亞倫的認識都止於酒肉朋友的程度,當然對他的印象也只限於一個膚淺的精算師。

然而不知為何,隨著年歲的增長亞倫的形象竟愈來愈鮮明,宛如一圈圈繁錯重疊的年輪在我的記憶森林中茁壯發展起來。

我和亞倫第一次遇見是十九歲,正值香港的烈火盛夏,我在友人的介紹下認識了同為兼職救生員的他。亞倫予我的第一印象是矮小卻很精壯,全身腳裸以上曬成巖石的耀黑,大概比香港女生平均身高高幾釐米左右,不過一米七,遠遠看去有點像發育失衡的侏儒症患者,出奇地醒目。當然,我並不是歧視矮小的男生,更不是說矮小的男生就是失敗者。矮小而成功的男生也有不少數目,而且由於身高的劣勢,這些男生一般會在頭腦、事業、體力或知識方面比其他男生付出額外的努力,只是在客觀層面上亞倫會比起我們這些平均身高上下的男生更引人注目。

我們當值的沙灘位於西貢離島,從白沙灣出發,穿過白瑩瑩一排的遊艇後,必須順著藍沉沉的波紋劃過崢嶸的幾具崖島,再朝大海方向行駛大約十多分鐘才抵埗。由於當值的是早班,換好衣服時天海依然是暗藍地連成一片。自太平洋颳來的水霧凝成白啞啞的靄,天荒地蕪地籠罩著整條海岸線。濕澱澱的季候風夾雜著藻類的鹹腥,順著轟隆湧來的浪,把海畔乳黃的沙子染成水泥狀的死灰。奇怪的是,與海畔隔一段距離的內灘則閃著金燦燦的眩光,大太陽在筆直的烏雲層後探出半個頭。我站在他當值的眺望台下,黑的白的一道分明的影子映在腳下,陽光照得我和亞倫暈眩。兩人就這樣望著朦朧的大海,閉上眼感受這徹夜徹日吹得人面目枯索,喪失實感的風。

是大海中央一聲哨子似尖銳的異響把我拉回現實。我睜開眼時,亞倫已經一隻箭衝向海岸旁黑麻麻的礁石群中。茫然中一條粉白的纖臂從岩石旁伸出,那是人嗎?我揉揉眼睛,渾沌的頭腦還在嘗試認清眼前的情況,直到亞倫大喊:「仲企係度托柒啊?」我才意識到那尖銳的迴響並不是錯覺,而是與風嘯聲混合後獨特的女生的呼救聲。

當我拿著起搏器跑回礁石群前時,亞倫已從黑壓壓的岩石中拖出一個身材瘦小的少女,女孩的大腿和雙臂兩側佈滿了密密麻麻拳頭大的瘀傷,烏紫一團的像被棍子打了一頓。只聽女孩驚叫著「有鯊魚!」忽地坐起身和正打算做人工呼吸的亞倫撞了個正著。「嘭」的一聲悶響,兩人同時跌落在地上。無垠的深藍中依舊捲來崩雲裂地的浪,越過磐立險峻的礁岩激起細碎的浪花。我們三人坐在澄黃的沙上呆望著白茫茫一片,只有孤伶伶在半空中颳得啪啦作響的紅黃旗,和偶爾沖上幾塊破碎的貝殼屍體,哪有半點鯊魚的蹤影。

後來我們始終沒弄明白,那天的少女是否真的看見了鯊魚。

我們的救生員交情沒有延續多久便迎來疫情。我們失業了,恐慌如沙塵暴般鋪天捲地襲來,把每個獨立個體分割到孤立、密閉的空間中,疏疏幢幢,漫長似永遠的監禁。

在這之間,救生員小隊辦了十多次網聚,幾個成員得了移民焦慮症,另外幾個不是失業就是畢業找不到工作,我則幾乎窒息在一段toxic relationship裡。那段日子每個人都活在茫然無措的迷霧中,在伸手不見五指的壓抑中戰戰兢兢地挪動著倦怠至極的身軀。只有亞倫,只有他是活得一副沒有重擔的姿態。奇怪的是亞倫的生活並沒有比我們好許多,待業青年,A0畢業,妹妹和媽媽移民,額頭還在一次棒球練習中給一枚高速飛行的投球打出了一個嬰兒拳頭大小的凹印,在醫院裡縫縫補補了十幾個小時才無恙存活,這樣的人生怎麼想都難以稱得上順利。儘管如此,當我們問他過得怎麼樣時,亞倫還是不假思索以信誓旦旦的語氣答道:「幾好呀!」

「你真的不要勉強。」

「真的沒有,我都搞得掂。」

「你不覺得不公平嗎?為甚麼其他人可以平步青雲,輕鬆交到女朋友。為甚麼給球打到的不是下一個擊球手,偏偏是你呢?」

「與其說我沒想過,倒不如說我覺得不公平這個想法很無謂,徒然無功我為甚麼還要花時間抱怨呢?」

每次facetime他總喜歡有條不紊地說起自己的一年計劃,幾天內至少要偷偷去郊外跑幾次步,幾個星期裡要約幾個新認識的女生去做運動,幾年內又要考多少個專業資格試,眉目流露出讓人肅然起敬的認真。當我們說起自身煩惱時,他會無意地給些聽上去不太對勁的建議,例如行山抽筋時必須大力拍打患處使肌肉放鬆,或在工作疲倦時原地躺下做兩組仰臥起坐。也是那時我發現亞倫說話方式有著難以言喻的輕快色調,他的話語中總有些大愚若智的韻味。聽他談話雖談不上獲益良多,卻在不知不覺中讓人感受到一股省略了自我厭惡後撥雲見天的樂觀在話語中流動。那就像一首省略了許多搖音只剩下簡易音調,從八音盒傳出的清朗的旋律,也是晦氣沉沉的瘟疫中於我唯一明媚的存在。

疫情沒那麼嚴峻後,我和亞倫常常約到諾士佛臺喝酒。亞倫大概屬於善於品酒的人,沒有嗜酒人挑剔的毛病。他選的酒吧基本上價格貼地,不會過於高級卻不失獨特的韻味,讓人在唇齒間體驗到近乎勃根第與油麻地之間的雅致。

就在這難得的詩意中,亞倫說起自己母親即將再婚的消息。由於他說得太過若無其事,我一度懷疑自己是否喝多了。

「抱歉,我完全不知道你的父母離婚一事。」

「沒甚麼好講,我就沒講了。」他咧嘴一笑,喝了一口瑪格列特。「前幾年的事。」

「那你…難過嗎?要講嗎?」

亞倫從夾克口袋拿出電子煙,吞雲吐霧間笑吟吟地打量著我。

「講出來又如何?會改變甚麼嗎?若再說只會讓自己更痛苦,把日子過好了,許多事也就不過如此了。」

我一時被他說得無言以對,只好默默地啜了一口氣泡酒,端看高腳杯中的燦黃的氣泡冒起、上升,消失。

「你覺得我在說謊對吧?」

我搖搖頭。

「一定是。你在想怎麼會有人諸事不順到母親再婚都可以若無其事,這人一定八成和家人關係不合。」

「我是這麼想的。」

「錯了。我和爸媽關係都很好,好到近乎龍舌蘭和檸檬般密不可分。但我們也明白父母有著生活上不可調解的矛盾,如果放任不管定會鬧得終日雞犬不寧。趁大家還沒走到最壞時不如早早分居,在一方再婚前或許還可以偶爾一起去個旅行。」

「你是真的過份樂觀啊。」

「OK啦!失望一定是有的,但又不是天塌下來。就算真的塌下來了,那也是整定的事情,避不了的。那個誰不是唱過『最悲傷的,笑亦正常』?總盯著不高興的事情看,心情怎會好起來?」

嘴上如此,酣濛間他盎然的笑容,看上去卻總是有那麼點虛。

後來有一段時間,我和亞倫完全失去聯絡。他完全從社交軟件上消聲匿跡,群里也不回話,就算我私信他也是好幾天才傳來推搪的回覆。漸漸地,我和亞倫之間的對話框只剩下無厘頭的sticker對話和reels,再後來連發stickers的興致也失去了。但在我們僅餘的幾位救生員的聚會中,仍會聊起藍地亞倫而鬨桌失笑,彷彿他從來沒消失在我們的生活中。

秋去冬來,暖春匆匆飛逝,晚秋將至。十一月尾,我忽然收到了亞倫的邀約。

我和他相約在諾士佛臺旁的一家咖啡廳,亞倫出現時我正提著Long Black的馬克杯放空,直到他遠遠朝我打了個招呼我才意識到馬路對面披著靄灰羊毛開領大衣,穿著Clark橡木褐經典英倫花紋皮鞋,繫著Giorgio Armani白藤格紋靛青領帶的正經男人是亞倫。我楞著看他走近,腦海中無論如何都無法把眼前這個把大衣搭配得身高比例正常的成熟男人和記憶裡大條神經的亞倫聯繫在一起。

「增高了?」我打趣問道。

他睨著我半餉,笑了。

「屌你,不嬲都咁高。」

「你都消失到哪去了?」

「發生了很多不得不處理的事,沒辦法。」

亞倫脫掉大衣,用帶口音的英文向南亞裔的服務生點了杯Americano。

「你知道Americano和Long Black的分別就是一個沒有crème,一個有嗎?」

「你早講嘛!」慌張一瞬閃過眉間,亞倫不苟言笑的神色崩了。「Crème是齋啡的靈魂。」

我失聲笑了出來。

「你還是沒怎麼變呢。」

我們斷斷續續向對方更新了自己的近況,和這幾年不斷換工作和女朋友的我相比,亞倫幾乎都埋首於工作和運動中,下班和同事去唱卡拉OK或喝酒,週末則與幾個跑山友踩公路單車或到荒郊野外跑山,生活比以前更有規律了,基本上只游離於工作和運動兩個狀態間,典型的J人。

忽然,亞倫跟我提及他要移民的消息。

「甚麼時候?」

「下個星期,」他想了想,「你不來送機也可以。」

「你都沒跟我們提過。」

「怎麼說呢。」

一陣涼颼颼的風刮過,吹起了點餐的QR code帳單。

「當救生員彷彿上個世紀的事了,那之後我們team的性質也變了吧。」

確實如此,大家年紀、職業、興趣和性格都盡不相同,說起來最初到底是怎樣會走到一起呢?

「就是說…一段只存在於特定的時空的關係吧。」

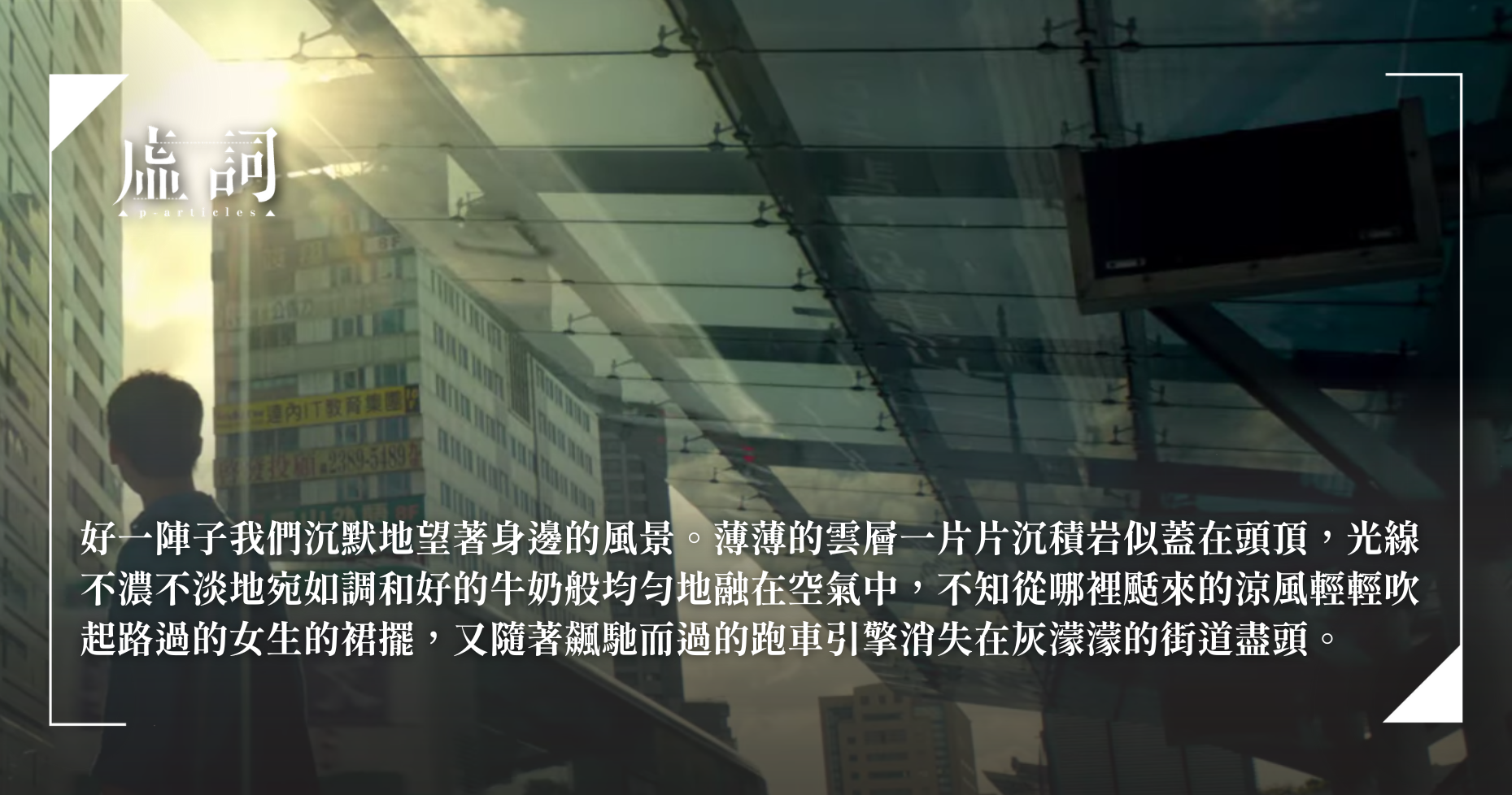

我看著他,嘗試思考這句話所承載的情感。好一陣子我們沉默地望著身邊的風景。薄薄的雲層一片片沉積岩似蓋在頭頂,光線不濃不淡地宛如調和好的牛奶般均勻地融在空氣中,不知從哪裡颳來的涼風輕輕吹起路過的女生的裙擺,又隨著飆馳而過的跑車引擎消失在灰濛濛的街道盡頭。

「你怕去到加拿大適應不了嗎?」

「有甚麼好怕的。甚麼事做就完了!不適應到時再回來吧!」

「你還是一如既往的樂觀啊。」

藍地亞倫半依在椅子上,瞇起眼凝著我,雙唇輕微顫動,彷彿在說「啊要不然呢?」

嗯,要不然呢。