烏鴉之城

小說 | by 綠色衫 | 2023-10-27

幾年前在馬來西亞,我跟電線桿上那雙黑溜溜的眼珠對上眼了。牠死瞪著我。夜裡我夢見自己也變成了一隻烏鴉,漫無目的地盤旋在雪蘭莪的天空,俯瞰生活在巴生城的人們。

也許烏鴉知道我是旅人,牠領著我沿著巴生河飛。吉隆坡城市展覽館的歷史展廳的錄音在空中重覆廣播:「巴生河,吉隆坡的母親河。」

烏鴉停在一道棄用的鐵橋。濕暖微風吹來一陣濕地鹹淡水河獨有的腐臭,熟悉又令人懷念。河水緩緩往港口流淌,上游景觀被新建的車橋遮擋,甚麼也看不見。對比吉隆坡河段兩岸的混凝土堤和行人走道,這裡除了一座最近翻新過的金頂清真寺在午後陽光下閃閃生輝,就只剩茂密紅樹,毫不像穿過城市中心的大河。很久以前,巴生只是這樣一片濕地。

這時來了一團旅客,對著橋下污染嚴重的慘綠河水開心地拍照。

「這是巴生河,巴生的母親河。吉隆坡人說那是他們的母親河,那裡最初只是礦場,巴生可是皇城呢!政府常說淨化河水,好些年頭過去,仍是一樣。」導遊介紹著,「我小時候,巴生河有兩樣東西最聞名——鱷魚和屍體。全巴生人也不知道它們從哪裡來,但三兩天就有屍體飄在河面。」

我凝視橋樑邊的河水,看油跡在打轉,出了神。膠袋、發泡膠盒和一大堆垃圾飄過,幾秒鐘後又遠離了我,一切都抓不住。

一具穿藍色格子襯衫的男屍從橋底飄出,還未被水泡脹,才二十來歲。接著又一具男屍出現,是位老人,臉上滿是發皺的皮膚。烏鴉飛到老人的臉上,滿意地啄食眼珠。男女老幼的屍體源源不絕,鋪滿河面,仿佛這幾百年來的浮屍匯集於此。他們面無表情,默默浮向下游。新建的車橋,翻新的寺廟,與他們毫無關係。

那團旅客並沒有察覺異樣,最後以金頂清真寺為背景,拍張合照便動身離開。臨行前導遊還刻意強調「巴生是城,是雪蘭莪蘇丹的皇城,不是市。」烏鴉也回來了,黑溜溜的眼珠瞪著我,了無生氣。

「為甚麼把我帶來?」我問烏鴉。

烏鴉沒有說話,把我領到一片洋樓拆卸後的爛地。四方被殘舊的兩層南洋騎樓包圍,牌額清晰寫著上世紀的年份。鮮艷亮麗的油漆剝落,露出灰黑色的水泥。漆塊彎卷,隨風擺動。外牆裝飾不是掉漆就是缺角。磚柱基部長滿墨綠色青苔,鋪上一層街道捲來灰黑的塵。

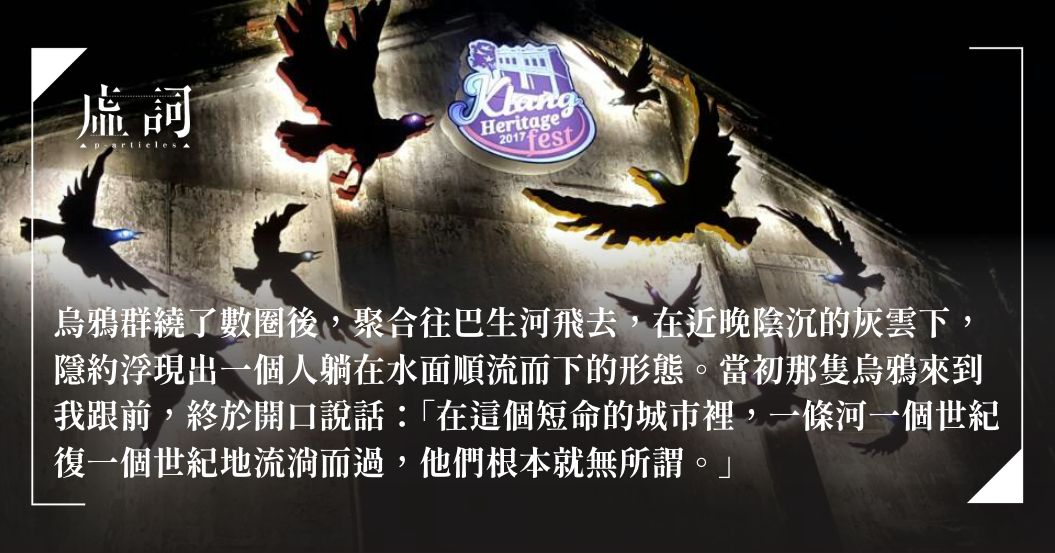

我們面前的巨牆上,鑲著寫有「Klang Heritage Fest 2017」的大型圖徽,是巴生市政府振興旅遊的遺物。圖徽下方畫有巴生特色,農民、苦力,以及哥打橋和巴生貨運港等地標。圖徽周圍還有十隻顏色各異的巨型烏鴉,貌似群起獵食,作勢飛向圖徽,又被牢牢地鑲死在灰黑牆上。

飛進小巷,牆壁上的塗鴉全都畫著烏鴉:紅的、黑的、模糊的、卡通式、剪影式……其中一幅有兩隻面對面飛行的烏鴉,中間卻有一道細細的裂縫。我想,那是烏鴉們啄出來的。

「你的同伴呢?」我再次問道。

「啊!」烏鴉叫了一聲,飛走了。

「這是巴生城第一間肉骨茶店,比我父親還老,肉骨茶的發源地可是巴生。」剛才那團旅客也到了,導遊正在為他們介紹,「如今他們只做早市。我未當導遊前會特意來吃上一碗。如今住在城外……」

一個婦人到處張望,看到騎樓上的我,嚇了一跳。

導遊馬上安慰她說,「不用怕,你們看這些烏鴉,全巴生人也不知道牠們從哪裡來。差點忘了,巴生有個外號『烏鴉之城』!」

頓時,周圍滿佈黑色影子,兩旁騎樓屋頂的黑色屋檐、燈柱頂背光的燈蓋、懸在半空的粗電線,紛紛拍翼而飛,伴隨沙啞而刺耳的烏鴉叫,合成一襲黑影籠罩巴生上空,像暴風雨的黑雲,閃著雷電洶湧而至,彷如希治閣的《鳥》。我的身體不受控地飛翔,順著烏鴉群捲動的氣流,在半空盤旋。

那團旅客驚呆了,路過的巴生人同樣停下疲憊的腳步,面無表情地仰望天空,又低頭繼續走路。烏鴉食腐,巴生之所以是烏鴉之城,怕是因為這裡滿佈屍體吧。眼前這群活人同樣是行屍走肉。昨天食過的巴生名產肉骨茶,竟真化成腐爛的肉和骨,讓我禁不住嘔吐。回想起河邊的腐臭味,那不是濕地,而是這個城市正在死去的氣味。世上哪個興盛過的城市不是如此?

烏鴉群繞了數圈後,聚合往巴生河飛去,在近晚陰沉的灰雲下,隱約浮現出一個人躺在水面順流而下的形態。當初那隻烏鴉來到我跟前,終於開口說話:

「在這個短命的城市裡,一條河一個世紀復一個世紀地流淌而過,他們根本就無所謂。」

除了驚訝烏鴉也讀米蘭・昆德拉外,我再次跟那雙黑溜溜的眼珠對上眼。眼裡倒映出黃昏中的巴生,巴生河穿越城區靜靜流淌,活人和屍體,新舊建築,一切都了無生氣。我終於知道烏鴉是誰。儘管那位導遊不厭其煩地重覆介紹著巴生,但他終究也是一隻烏鴉,以這個城市的腐肉維生。

烏鴉飛走了。旅遊巴穿過舊城的橫街,駛進一個回旋處,各線塞滿私家車和貨櫃車。導遊笑說這是常態。司機響幾下號,沒能切進外線,再度捲入旋渦之中。天空厚厚的灰雲仍未散去,在斜陽映照下更加暗沉。幾聲沙啞的烏鴉叫,縈繞在每個人心中,揮之不去。