汪曾祺——中國最後的士大夫

他一直是中國文壇的少數派。在40年代啟迪民智、救亡圖存的大文壇浪潮下,他卻選擇了崇尚自然的浪漫主義文學,選擇跟隨老師沈從文的腳步,成為一個抒情的人道主義者。

50年代他被劃進了右派,關進了牛棚。但他卻說這段經歷讓他真正接觸了中國的土地、農民「塞翁失馬,焉知非福」。而當動盪的十年結束,傷痕文學、反思文學、改革文學此起彼伏之時,他依舊堅持田園牧歌的世界,堅持將「採菊東籬下,悠然見南山」的生活之美呈現給普羅大眾,他真正做到了「任爾東西南北風,我自巋然不動」。他說:「梔子花粗粗大大/又香得撣都撣不開/於是為文雅人不取/以為品格不高。梔子花卻說:我就是要這樣香,香得痛痛快快。」他就是中國最後一個文人,最後一個士大夫——汪曾祺。

汪曾祺先生一生可以說是極為坎坷。少年時期因為戰火幾度中斷學業,好不容易從西南聯大畢業,當局卻要求這一屆的畢業生必須給美軍當翻譯,否則開除學籍處理。拒絕進入軍隊的他,沒有拿到畢業證,隻身一人來到了上海卻四處找工作無門。走投無路一度打算自殺,幸好被恩師沈從文一封來信罵醒,還幫助他發表兩篇小說,解了燃眉之急。1958年單位上完不成打右派的目標,有人動員汪曾祺為黑板報寫一篇批評不正之風的短文,然後據此將安分守己的他定為右派,剝奪了工作的權利,下到農村改造。而等動盪的十年過去了,別的知識份子紛紛從厄運中抬起頭來,他卻依然深陷漩渦之中。因為執筆創作了樣板戲「沙家浜」而被專案組反覆審查他的政治問題。在兩年時間裏,他先後寫下十幾萬字的檢查材料,個中苦楚自是無須言說。

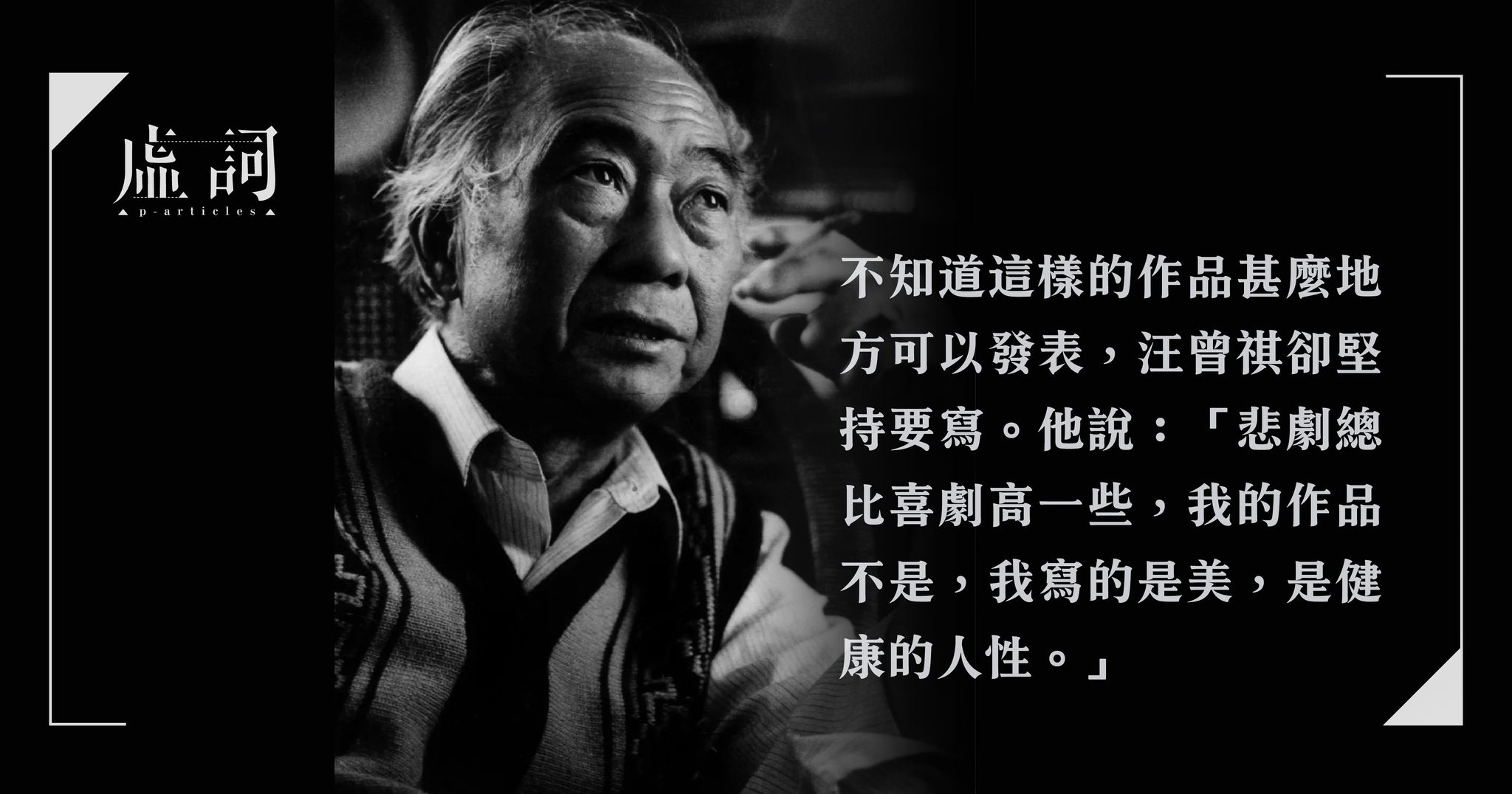

種種人生遭際,一次次被粗暴的命運顛來倒去。按理說他的文字應該飽含對世界、對社會最為嚴苛的批判,最為沉重的叩問。可年屆六十歲的他回歸之時,拿給世人卻是《受戒》這樣的作品,沒有傷痕,沒有反思,轉頭去寫了一個小和尚明海與農家女小英子之間天真無邪的愛情故事。不知道這樣的作品甚麼地方可以發表,汪曾祺卻堅持要寫。他說:「悲劇總比喜劇高一些,我的作品不是,我寫的是美,是健康的人性。」沒有爾虞我詐的爭鬥,沒有戰爭運動的喧囂,只有小河的靈秀,蘆蕩的幽眇,大地的純樸,月色的狡黠。少男與少女可以忘我地相互吸引,相互渴求。這樣的作品很難讓人不聯想起他的老師——沈從文先生的《邊城》。

在回憶中,汪曾祺先生寫道,在他因戰火在家閒居的日子裏,身邊只有一本屠格列夫的《獵人日記》和書店盜印的《沈從文小說選》。《獵人日記》中,廣袤深沉的俄羅斯大地之上,枯破灰暗的白樺樹之下,低矮潮濕的房屋之中,一代代農奴在此經受壓迫、沉淪卻還沒有放棄善良、純真的人性之光。而《邊城》之中,啼聲婉轉的黃鶯、繁密的蟲聲、美麗的黃昏、如銀的月色,清秀如詩畫般的湘西之地上,即使總被無常的命運所捉弄。勞苦的人民也依舊沒有丟棄古風習俗,人情百態所蘊含的傳統品德之美。同樣的對自然之美的歌頌,同樣的對生活痛苦思索和點滴溫情尋覓打開了這位十七歲少年的文學之門。

行過幽暗之人,才想為他人掌燈。汪老也的確將這種生活的態度傳承進他的作品之中,在描寫右派生活《七里茶坊》裏,大冬天去掏公共廁所都被他寫的別有一番風味。在《老魯》裏有上頓沒下頓的日子,也生出了些閒適的感覺。在這裏,他只想讓讀者感覺到活著是美的、有詩意的,生活是可欣賞的,所處的世界是詩化的。

從《邊城》到《受戒》,舊日的社會不止有無窮無盡的傷痛,也有著獨屬於普通人最為簡單的幸福。這其實是很難從西方哲學尋覓的一種生活哲學——一種隨遇而安,苦中作樂的哲學,一種士大夫的愚直和文人的淡泊相呼應的哲學。

在失去的三十年裏,在前路不知的迷茫中,在午夜夢迴,床上輾轉反側之時,他閉上了眼睛,乘上了臆想的回程車,重返童年的高郵鄉。尋找失去的那份輕鬆、安寧和陶醉,找尋渾濁而混亂時代的一處安寧衛所。他大方邀請讀者一起進來歇一會,喝一杯不涼不燙的清茶,讀一點不慌不忙的小書。正如他所說:「一定要愛點甚麼,恰似草木對光陰的鍾情」。