【我們走過軒尼詩道街頭】三世稀微——與灣仔的三段交錯

一.

お元気ですか。

私は元気です。

面對北海道的雪嶺呼喊,向遭遇山難的未婚夫問好,同時自報平安。聽聞中山美穗的演出,在影藝戲院的銀幕上感動一代人。但我不在那一代人中,雖然後來也看了《情書》,在電視上播映。

畫面總有白茫茫的寒意,像我光顧影藝的經驗,還記得的僅有《下一站,天國》完場後,推門出去,直見灣仔海傍適逢冬盡迎春,略暖還冷生成的白霧,抹淡對岸樓群。冷不防一陣急風吹刺入骨,還以為從遠方雪山吹過電影裡的死後中途站,再刮到我身上。

白茫茫。小樽市在多遠之外?曾經作為繭居/御宅/隱蔽青年,喜歡上電影而為此由老家上水前赴灣仔,已是人生最遠的旅途。

在電影之前,吸啜靈魂的是動漫。彼時灣仔於我而言,只是會議展覽中心,圈定範圍來說則是香港書展,更要是心儀漫畫家前來為粉絲們簽名的日子。偌大的場地上蜿蜒著人,像為人之難,明明目的地在眼前,世界卻沒有予人最直接的距離,總得在蹉跎與消磨中屈曲心志。馬榮成的簽名,寥寥幾筆,像我身後依然蜿蜒著的人群。《風雲》漫畫早已度過公認為最經典的「風雲死戰篇」,邁入第二代江湖故事。聶風、步驚雲失蹤,多個新角色正在建立、成長,我看得若即若離,倒是在二手書店補購的舊漫畫,才教我認識最好的時代。

時間不對的命遇如此,一如面對電影。中學畢業後散漫進修,始終無望升讀大學,偏偏電影進入了生命。依靠電話線連接的元祖電腦網絡,還沒連接到家中,看電影和找資料尚得一步一步往戲院、影碟舖及圖書館。從影藝戲院拐一直角,走到街尾的藝術中心。然而想起來也自覺可笑,在藝術中心幾乎沒看過幾齣電影。迢迢而至旨在免費索取節目手冊及單張,關於各項電影放映。那些或簡或詳,時有夾敘夾議的介紹文章,多出自香港影評人之手,結合在公共圖書館借閱台灣出版(特別是「遠流」)的一系列電影書籍,一併滋養著我。世界經典電影如《阿爾及爾之戰》、《遠祖的陰影》、《大都會》等,繁多名片在藝術中心上映時卻只設英文字幕,礙於英語及經濟能力同樣匱乏,更難以言喻的是那份違和感,身處擺明車馬的藝術之地,自己如何格格不入。我遂養成本末倒置地帶著距離,由文字去理解、甚至想像電影鏡頭的異癖。

可是或許正因這樣,冥冥中積儲了日後文學創作的靈感。侯孝賢導演說過,「找著你的限制,你便找著自由。」(大意)。說不定是這種意思吧。其實翻閱藝術中心出版的月刊《藝訊》,在電影以外,也不乏文學。捧讀過其中連載的董啟章小說〈對角藝術〉,提及塔可夫斯基的電影和在教堂裡遇上蓄黑馬尾的白衣少女。仿若藝術中心門外的某個背影,長髮與裙擺,牽扯我的目光,消失在對面人行道。

對面是演藝學院,我也會順道步去,拿著剛到手的一批紙本,一邊繞著校園外圍徐行,一邊咀嚼文字。有導演編劇課程在牆內進行,與荒廢學業的我無關。在上帝的角色設定中,我被賦與不合電影行業的內向性格。即使參與過編劇家協會的初級課程,多了解一點,心態上便多抽離一點。這是回頭的路徑。走回鄰近影藝戲院的碼頭,準備乘渡輪過海,視野仍是一片白茫茫。

又聽說比《情書》更具意義的,是另一齣日本電影《搶錢家族》,在影藝公映一年半,創下香港映期最長的紀錄。我入場看《下一站,天國》的午後,觀者冷清,無從於腦袋裡剪接貼合這段輝煌的歷史。導演是枝裕和假設人死後轉赴一中途站,可以選取人生最重要的記憶,由駐站職員協助拍成電影,帶往天國去。坦誠以電影作為人類記憶的載體,當時我看灣仔是一齣現代主義式疏離的電影。

二.

乘九廣鐵路的火車南下,在九龍塘站轉乘地下鐵路列車,抵達灣仔站後步行幾分鐘,進入屹立軒尼詩道中央的循道衛理香港堂。非典型肺炎的沙士疫後,求職處處碰壁間,才覓得文化精品店的店員一職。自從分店由沙田新城市廣場遷至上址,上班令我比教徒更像敬虔,頻密往返這座紅磚聖堂大樓與家,當步出灣仔站望去,偶然聯想摩西分開紅海時手握的杖。畢竟小學的天主教教育留下了畫十字聖號的手法,及聖經常識二三事。

跟老闆在位處中層的新店閒談,他應該是無神論者,聽他引用過宗教是人民鴉片的說法。但我沒有追問他為何選擇租用這裡,只把話題轉移向樓下入口處掛有的電子顯示板,列明該週所收的奉獻金額。我們不時討論那個數字,大概比經營生意輕易得多?

趁老闆不在店中,發現詩人寄售的詩刊上,稱為現代詩的書寫形式。那是起始於灣仔,而在灣仔以外發展的故事。待新店運作漸趨穩定,我又辭掉工作,繼任職沙田分店時曾經辭工。為時不長的日子裡,往太原街吃午飯,飯後逛玩具店,或路經修頓球場看人射籃,下班先步下天地圖書,留意有沒有新書。直至構思寫一首現代詩。

三.

離職以後,少有踏足原來工作的地區。認識你於某份在天水圍上班的低薪工作,最低工資實施前還屬合法待遇。為了與你在一起,由上水西遷屯門。從屯門前赴灣仔仍非短途,終究需要找理由,像對於灣仔居民來說,入屯門也不會無由吧。

你讀太多文字會暈眩,書緣不深,所以香港書展也不多入場了。反而一樣在會展舉辦的教育及職業博覽,我們總不錯過。穿插在會場內各個攤位,沿途看遍香港、海外的學院、大學,我們才訝異教育市場的蓬勃與競爭。光是接下爭相遞來的院校宣傳品,不織布袋、文件夾、筆及便利貼,足夠整年揮霍應用也準有餘剩。走出會場像已滿載而歸,甚至霎時對前途有所把握的錯覺。結果我們都沒有依靠教育博覽得來的資訊,自行報讀本地大學的遙距學位課程,趕於三十歲一起畢業,在職場上繼續做低等生物。

應付工作需要也是充分理由。中學轉入小學,小學換過中學,此校的一年合約變成彼校的,教學助理的處境也沒有更好。學校聘任條件中必備的性罪行定罪紀錄查核,每年要續期以證明自己清白。致電預約辦理時間,再付費,在軍器廠街警察總部的辦事處坐等呼喚籌號。我先找到工作是你等我,反之則是我等你,無論如何我們皆隱約感到異於無罪假定的荒謬。

抵抗荒謬,我愈寫愈多詩。詩比我有耐性和運氣,遇上一個一個會讀的人,像這才是我的正業。領過藝術發展局的新秀獎後,有一場小型慶祝會,邀請我和其他得獎的寫作人出席。酒水小吃之間,那天是我第一次到文藝團體林立的富德樓,事後竟幾乎沒有再訪。相信並非別人的不是,乃出於自己的老問題,你也不習慣文青氛圍,我們對中產傾向的聯想稍稍敬而遠之。

離開公事或邀約的指定時地,我們所認識的灣仔在另一個小框中,不在保育勝地藍屋,非關優哉游哉的日月星街。依著鼻子走,追嗅張揚的臭氣,拐入兩幢大廈鄰接的後巷。巷深處地濕牆穢,食肆的廁所設置於此,蟑螂與渠鼠隨時咬開影子爬出來,但我們坐在近巷口,屬於小舖的凳子上,點了兩件臭豆腐,彷彿這種臭極生香的美物只出自劣境。你教我先在豆腐上多戳孔洞,然後沿各表面下大量甜醬,讓醬汁滲透其中才動口。臭豆腐有香無味,吃的盡是人工的甜。

我們忙吃便冒失,多次未有好好看路牌,記住這裡叫巴路士街。附近的莊士頓道上,有老字號「三不賣」葛菜湯,在濃褐清透的湯液中,舀白鹽拌和,具解燥下火之妙效,正好為油炸的臭豆腐善後。再吃不了臭豆腐,我們也沒有特意來飲葛菜湯了。最後一次鑽進後巷,吃得唇上沾溢甜味,我們才看清楚小舖的結業告示,原來舖名為「泉昌美食」。

那時對面的「動漫基地」已停辦大半年,據說因訪客偏少。我們沒有看過什麼數據,倒甚喜歡在中庭坐歇,抬頭看寬大天井透下的光,聽不同的腳步聲迴碰於空闊遙對的牆壁間。坐悶了,登上樓層的展覽室,時去時來,總有關於香港漫畫的專題展品可看,一如《風雲》漫畫的次世代角色當道,但聶風與步驚雲仍佔重要位置,直至終局。時來時去,像這裡的建築結構,走廊併接階梯圍繞天井,迴旋而下的格局。

我們漫步了多少圈,外面電車駛過了多少輛。

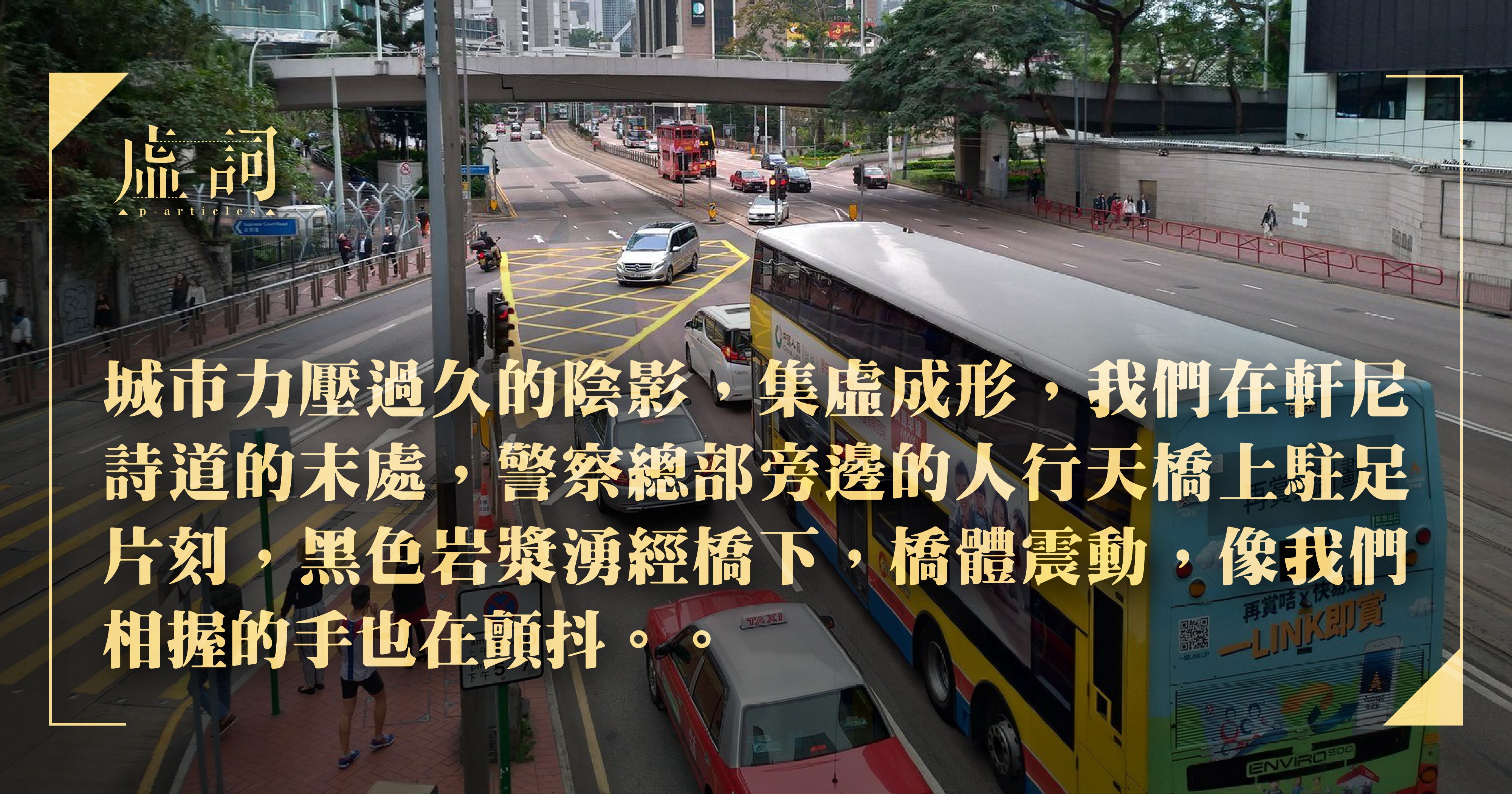

叮叮的響號止息下來,腳步踏在電車鐵軌上,不止我一人。眼前背後的人們往同一方向徒步前進,由二零零三年的七一出發,我身處當中,唯其後不屬例必一行。與你有走過幾遍,像敬虔不足的禱告。然而去年六月那天,我們穿上黑衣,卻那麼接近光,和隨一人墜落的黃衣。二百萬人走在街上是什麼?城市力壓過久的陰影,集虛成形,我們在軒尼詩道的末處,警察總部旁邊的人行天橋上駐足片刻,黑色岩漿湧經橋下,橋體震動,像我們相握的手也在顫抖。

我肯定沒有想到白茫茫的小樽。看腳下的灣仔是一齣身歷其境的紀錄片,記下的不是當下,是未來。

【我們走過軒尼詩道街頭】

活動由灣仔區議會贊助

主辦:香港文學館

協辦:灣仔區議會文化及康體事務委員會