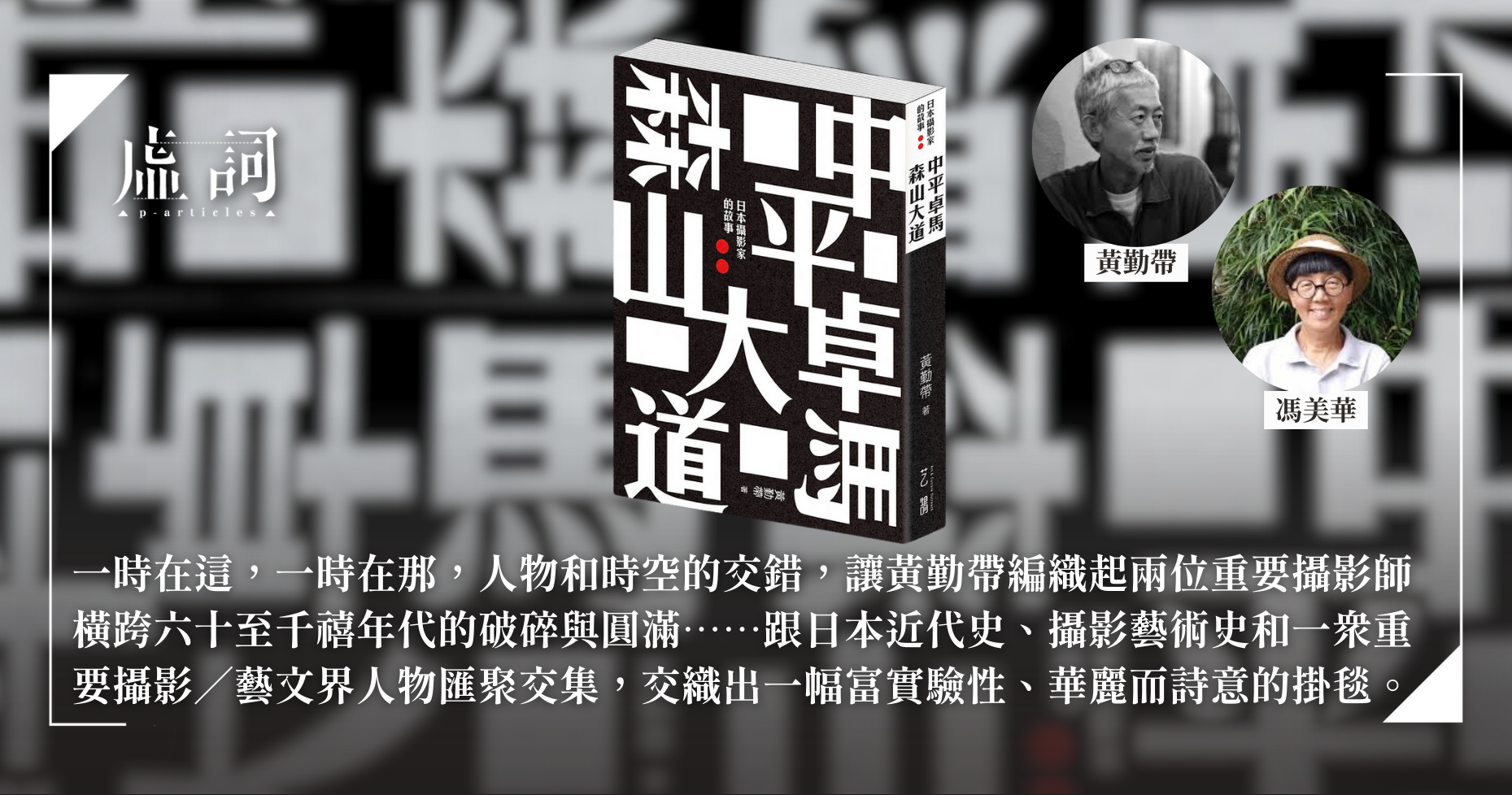

【新書】黃勤帶《中平卓馬 森山大道:日本攝影家的故事》後語、馮美華出版人語

書序 | by 黃勤帶, 馮美華 | 2025-05-12

〈後語〉黃勤帶

第一次見到森山大道,是在青森縣三沢市的寺山修司紀念館,3.11東北大震災數年之後。

因為是寺山修司的忌日紀念,館方邀請森山到來演講,回憶他與寺山的交往。館內還有一個小型森山大道攝影展。

天剛亮,駕車從秋田家出發,沿東北自動車道,向鄰縣青森的寺山修司紀念館駛去。

寺山的忌日是五月四日。車道兩旁的櫻花正在盛開。

會場上見到森山,上前跟他握了一下手,而他正準備在演講之前到外邊吸一口煙。

演講中,森山講述他與寺山第一次見面的印象:全套白色衣裝,活像電影明星一樣……

演講完結後,森山拿著小相機,在館外的舞台下,為表演的女歌手拍照。小弟一邊欣賞森山大道的拍攝功架,一邊趕快吃著帶來的午餐,準備上路返回秋田,在入黑之前。

八十年代在東京修習攝影的時候,與森山的影像擦身而過,也許是自己的視野傾向於傳統的報導攝影。即使偶爾購買《寫真時代》雜誌,大抵是為了觀看荒木經惟的情色照片。

十分幸運,一九九九年與內子從加拿大經三藩市回港時,剛好在三藩市現代美術館(SFMoMA)欣賞到為森山大道舉行的大型回顧展。

由早期泛黃的8 x 10吋出書用的照片,到森山為該次展出而手放的大幅黑白照片,都可以在如斯優美的展覽空間觀賞。

毋庸置疑,三藩市現代美術館策劃的這個展覽,正是森山大道攝影生涯一個重要拐點,其展示的力量,幅射到日本本土。世界的Daido正式起動。

千禧年與內子在倫敦生活期間,於倫敦大學亞非學院圖書館的地庫資料室,接觸到早年的日本《美術手帖》月刊,從中回看森山的訪問和評論家有關森山大道的文章,知道了中平卓馬的存在,這是另一個幸運。

自己是在攝影道路上走著的人,對於中平及森山所走過的道路,內心有著共鳴及理解。這也是寫這本書的原因。至於出現的錯漏,都是小弟的責任。

中平卓馬於二零一五年病逝。八十多歲的森山仍在拍照,而他的恩師細江英公,剛於二零二四年逝世。

八十年代在東京修習攝影的時候,細江英公教授是必修課的老師。因這種緣分,有幸成為細江英公的學生。

最後,感謝秋田岩城圖書館。此書的手稿,大部分在這裏完成。這所用秋田杉建築的市立圖書館,面對著日本海,無論是隆冬大雪,或是夏日的艷陽天,都能望到遠方海面的變化。

〈出版人語〉 馮美華

閱讀黃勤帶這本書,是一次愉快的經驗。他的筆法如行雲流水,沒有章節,一時中平卓馬,一時森山大道;一時他倆在一起,一時他倆和別的重要人物在一齊,一時他們各自和別的重要人物在一起;一時是那些別的重要人物獨佔篇幅。而敘事時空的轉移,亦貫徹這種跳躍。一時一九六五年,一時若干年後,一時又回到一九六五或飛越至千禧年;一時逗子,一時橫須賀,一時東京、大阪、佐世保……

一時在這,一時在那,人物和時空的交錯,讓黃勤帶編織起兩位重要攝影師橫跨六十至千禧年代的破碎與圓滿。中平卓馬和森山大道,跟日本近代史、攝影藝術史和一眾重要攝影/藝文界人物匯聚交集,交織出一幅富實驗性、華麗而詩意的掛毯。

這些跳躍與交錯,有否給人錯亂之感?當然沒有!這有條不紊的縱橫交錯,大概歸功於黃勤帶本身的身份與創作歷程。他是一名資深攝影師,畢生在研究並實踐攝影藝術,近年旅居日本,於當地研習攝影藝術四年,不只對本書兩位主角的生平瞭如指掌,對日本文化和攝影藝術發展亦有深刻的理解和體會。如此既深且廣的浸淫,讓黃勤帶與他述說的人和事產生了某種親暱感,還有各種生活情味的共鳴、攝影藝術形而上的領悟和欣賞,以及日語詞彙的自然挪用。因著這些特點,作為讀者的我,自然而然就順著他的雲朵和水花,與兩位主角在彼此的生命軌跡跨時空交會。

中平卓馬,窮其一身宣告「我是攝影師中平卓馬」,並透過評論攝影和無間斷進行攝影創作,終極叩問「甚麼是攝影」。縱然某時某刻在寺山修司的影響下,他曾一度游離於當詩人還是攝影師。他上半生投入黑白攝影,無非在捕捉光。光的一瞬即逝,為他的攝影賦予詩意。森山大道就曾表示,中平的作品「電話亭」充滿詩意。中平命途多舛,患病失憶,始終堅持攝影,晚年以彩色幻燈片創作。

森山大道,獲炙手可熱的攝影師如細江英公、東松照明等提攜出道。對於前輩的攝影他當然尊敬欣賞,然而他卻具有反叛意識,初期作品往往「高反差,粗粒和有些污糟」。相比中平,他的個人發展實在得多,現已成為當今攝影世界裡的一個「聖像」,獲得西方的認可和推崇。

最讓我感動的是,兩位主角和眾多重要藝術人物對於攝影、對於藝術、對於創作的劃時代意念、深層思考、獨創性和實驗性。這班「瘋狂」的藝術家惺惺相惜,為日本近五、六十年間的創作、論述、出版、展覽和教育等,帶來難以評估的文化資本,而所產生的影響亦無遠弗屆,縱橫四海。

由一位攝影家,娓娓道來兩位攝影家的故事,這份揮灑自如讓我想起黃勤帶享負盛名的黑白攝影,以及他近年在臉書分享的彩色快照,當中無一不顯露出他對情景和人物的敏銳觸覺、藝術造詣和人文精神。相信正是他的這些特質,讓他可以如此直覺而有意識兼生動地描繪出日本那(攝影)大時代及其中人物之間的千絲萬縷,至情至性。

Bio:

黃勤帶 一九五七年香港出生。長期從事報導攝影工作。八十年代中期,曾在東京工藝大學短期學部寫真學科(現東京工藝大學藝術學部)修讀攝影課程。出版的攝影集包括《香港地》,《89 廣場的日子》,Vajrayana, The Queen's, Fukushima, Xinjiang, Bardo Hong Kong 2019, Diana Hong Kong 2014等。

照片獲三藩市現代美術館(SFMoMA)收藏;2024年89 Tiananmen復刻版獲得法國阿爾勒攝影節攝影書獎歷史類別獎冠軍(Historical Book Award of Les Rencontres d'Arles 2024)。