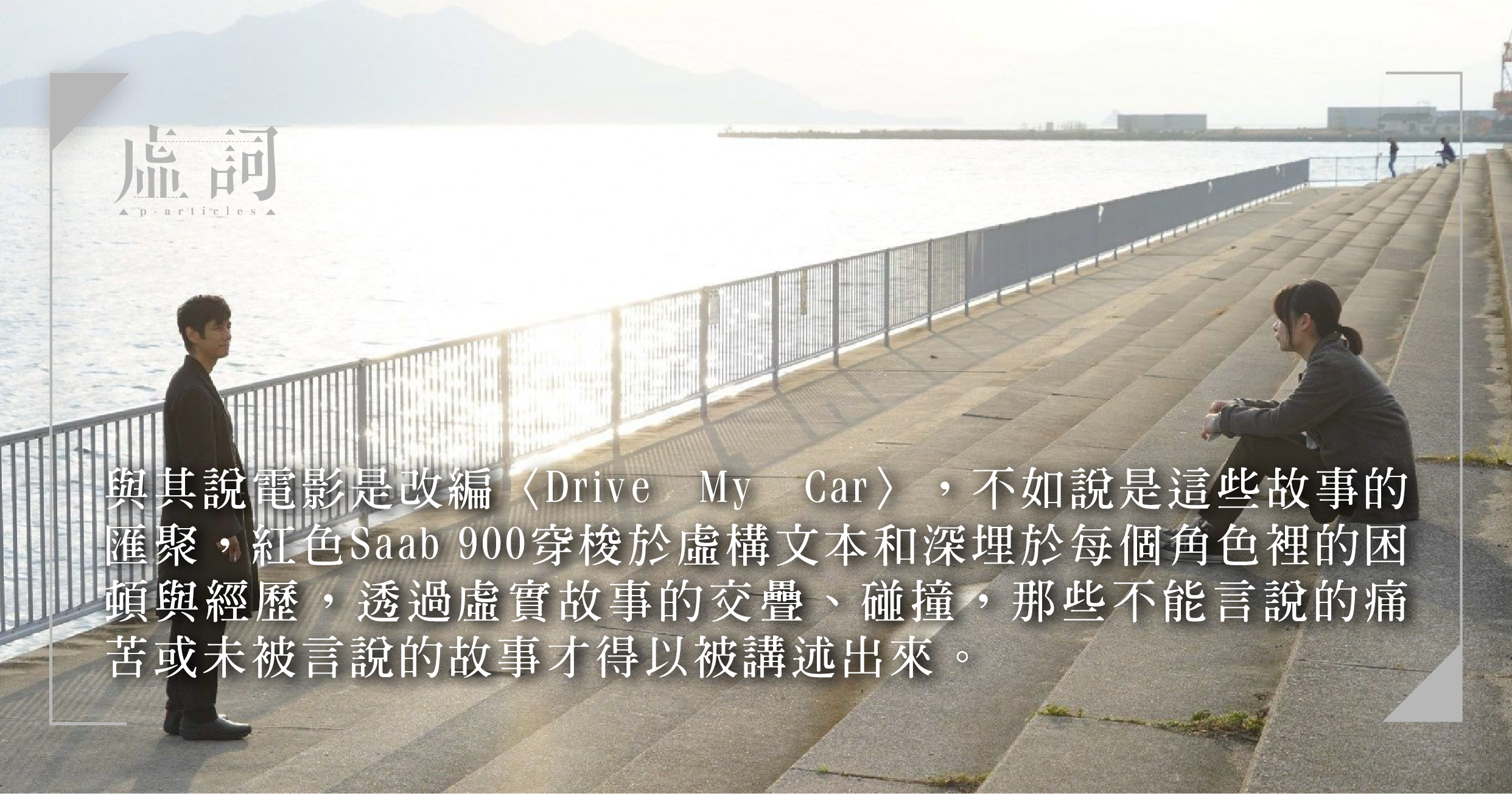

濱口龍介的電影以〈Drive My Car〉為核心,又穿插著同一本書裡的〈雪哈拉莎德〉和〈木野〉,以至俄國劇作家契訶夫的《凡尼亞舅舅》,幾個故事看似互不相關,卻在電影角色的層面上起了情感的互文作用。黃柏熹認為,與其說電影是改編〈Drive My Car〉,不如說是這些故事的匯聚,透過虛實故事的交疊、碰撞,那些不能言說的痛苦或未被言說的故事才得以被講述出來。故事或說故事本身,才是電影《Drive My Car》的真正主角。 (閱讀更多)

熱情、尊重與文字的重要——《三島由紀夫:最後思辯》

影評 | by 駱頴佳 | 2021-12-28

看完《三島由紀夫:最後思辯》,駱頴佳形容心情久未平伏。當幾部有關香港社運的紀錄片遭禁之際,或者大家也可看看這部1969年由三島由紀夫與日本左翼學生組成的「全共鬪」在東大就著社運、暴力、時間、自然、命名、他者、語言及天皇進行公開辯論的紀錄片,他們是如何將一場社會運動的討論,在彼此尊重的大前提下,提昇到一場涉及哲學以至美學的高水平思辯。 (閱讀更多)

【無形・鏡無限M(irror)+】橢圓狀的神祕物體——淺評《Memoria》

泰國著名導演阿彼察邦新作《Memoria》來到康城影展,在紅地毯上與Tilda Swinton等幕前幕後一同舉起寫上「SOS」的哥倫比亞國旗。Memoria,究竟是關於什麼的記憶?羅昊培認為從1976年泰國法政大學大屠殺,2020年至今年的泰國示威,又到了現在,一切彷彿只存在於記憶之中。歷史造成的創傷(Trauma),在各種時間裡的生命與靈魂中滲透,彷彿因此造成了「疾病」,也成為阿彼察邦的角色之中心。 (閱讀更多)

從四部科幻名片淺談「自我意識」:自由意志 vs 命運

影評 | by 易山 | 2021-12-29

在小說、電影及動漫史上,科幻巨構無數,但經常都圍繞一個疑問:假如記憶都是被植入的?而電影The Matrix更進一步問:或者我們生來就活在一個虛擬世界?即是說,所有關於閣下的身份及記憶,都是不真實的。這就與Plato的「理念論」一脈相承:我們在現世看到的,都是假象。 (閱讀更多)