內部與外部的雙重磨耗——韓麗珠《半蝕》書寫香港人困境

繼《黑日》與《回家》後,韓麗珠的最新文集《半蝕》於今年四月由衛城出版。全書分為六個部分,分別為「城影」、「穴居時期」、「心裡有蛇」、「帶罪者」及「中陰生活」。除了第一部份的「城影」為虛構作品外(孫梓評稱為一種「薄切的寓言體」),其他五部份都採用散文及隨筆的形式,記錄了香港在疫情期間的切面。

在書中所定義的半蝕是一種彼此交融,互相侵蝕的狀態,韓麗珠在新書出版對談時說道:「現在的世界置身於這種轉化,只是一半融蝕,一半完整而已。」這種分裂感貫穿整部《半蝕》,有一半是內在的個人掙扎,而另一半則是外在的社會壓抑,人在其中無所適從,儘管每天執筆觀察與書寫,也實在難以疏理這個不斷加速與佈滿狂暴的時代。

但韓麗珠也並非只把這種無助單純呈現出來,在《半蝕》中,她以療癒與安撫的語調,給我們帶來慰藉。不過請勿使用「治癒系」的溫柔標籤框定這部作品,因為引用了榮格、佛洛伊德等理論家的韓麗珠,非常清楚精神分析的治療方法是先找出問題,再將其言說出來,如若刮骨療傷的破而後立。是以,《半蝕》採用了直面殘酷,再作安慰的筆法:「『更真實地面對自己』,往往等同撕破原本接近完好無缺的人生。」書寫是為了撕破一切安好的幻象,再將其縫合成更好的狀態。

在倦怠與透明間尋找出路的半蝕狀態

半蝕其實是種困在雙重籠牢的狀態,它受力的方向分為內外兩面。從內部施力的是個體:「心裡長滿欄柵的人無論走到哪裡,都是一個監禁的人。」從外部禁錮的則是社會:「人的肉身急促地長得粗壯強韌,籠子才會顯得狹窄,其實籠子一直都在。」這種狀態早在2019年已經開始,也是韓麗珠在前作《黑日》與《回家》中呈現出來的香港困境。然而,來到了《半蝕》時這個雙重籠牢更是變本加厲,因為除了政治局勢以外,還有最新的問題:疫情。而疫情又深刻地影響了每一個個體:隔離、社交距離、口罩等。

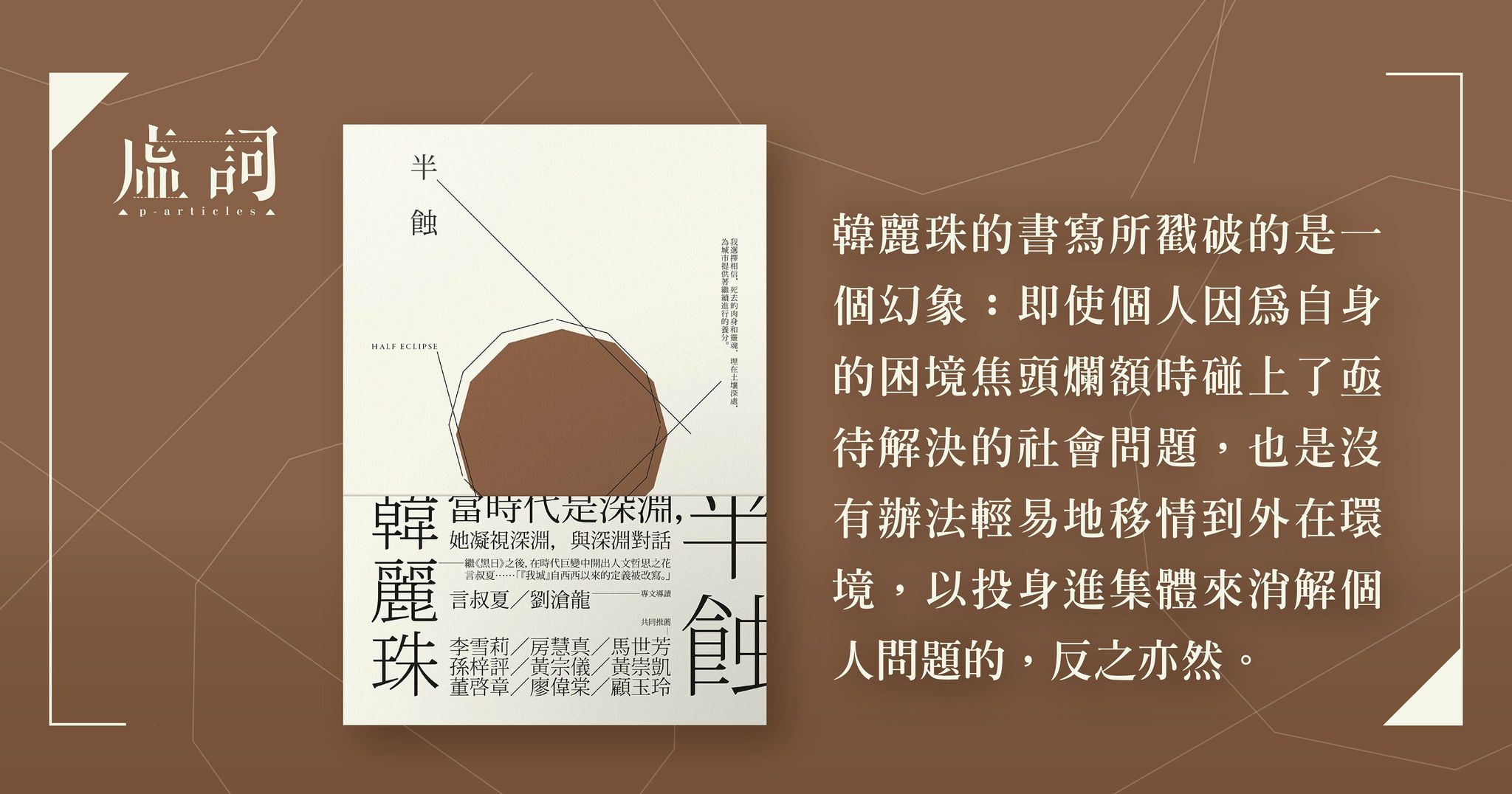

韓麗珠的書寫所戳破的是一個幻象:即使個人因為自身的困境焦頭爛額時碰上了亟待解決的社會問題,也是沒有辦法輕易地移情到外在環境,以投身進集體來消解個人問題的,反之亦然。這兩者並不是二擇一的問題,舉個最簡單的比喻,就比如不能說情場失意就去上街,抗爭受挫就去談戀愛轉移視線等等,這兩者只會雪上加霜,因為內在與外在彼此交融,互相侵蝕,使得個體加速進入內外消解的「半蝕狀態」。

半蝕狀態可以對應的是德國文化理論家韓炳哲的「倦怠社會」與「透明社會」兩個論述,前者針對的是個人面對社會時所產生的倦怠感,後者是社會要求個體必須透明公開。在社會問題爆發之前,追求著效益與速度的香港人早已困於倦怠狀態:「咬著自己不放,結果竟把自己掏空抽盡;為自己預備了一個愈轉愈快的倉鼠輪,軸心正是自己。」國安法生效以及疫情期間,急躁不安的外在環境又是強制透明:「它能最有效地穩定現有系統;完全透明的社會想要把一切都照亮,驅走『黑暗』,這導致了暴力。」

韓炳哲提出的是悲觀的現代處境,這個處境在香港裡更是無所不在地每天上演:個體每分每刻都陷入倦怠的掙扎,社會要求透明的壓迫越來越大。但韓麗珠的《半蝕》並非只甘願把問題提出來的作品,儘管在裡面能看得出痛苦與束手無策,但本書更重要的,是嘗試在各種各樣的難關裡提出見解與解決方法。寫作是為了對抗,是為了尋找出路,而人能夠對抗半蝕狀態的方法,就是通過書寫與思考來指明與穿越。

穴居是為了在中陰地帶裡反省自身

在全書的最後一章「中陰生活」及言叔夏為本書寫的推薦序〈中陰地帶〉裡,「中陰」是被強調的一個詞語。借用吳明益在《林肯在中陰》推薦序裡的歸納:中陰(Bardo)是藏文,指的是「一個情境結束」,但「另一情境尚未展開」間的過渡時期。《俱舍論》裡的說法是,斷氣、剛死亡的時候稱為「死有」,進入轉世則稱為「生有」,已死未生稱「中有」(或稱中蘊、中陰身)。由於介在兩個狀態之間,意識依然存在,因此生命僅由意識主宰。意識能帶人到任何地方(包括一生的回憶),但卻也什麼都不能做。換言之,它是一個被動的過渡情境。

在韓麗珠的《半蝕》中,中陰與半蝕可以劃上等號,因為兩者皆是暫時的過渡,而在當下成書就是為了記錄過渡時期的經驗,如飄流瓶般傳到遠方。言叔夏指出,香港現今的形象就是介乎於死亡與轉生之間,在歷史的舞台上,兩次燈暗的幕與幕之間的時光。於是,中陰時間其實是一種練習時間,韓麗珠寫道:「每次的小死和比小死大一點點的大死,都是一個練習,為了抵達生命裡更深層的部分,直至終極的死亡到臨。」

所以,在眾多中陰時期的書寫練習裡,韓麗珠花了不少篇幅描述「穴居時期」。這種穴居與言叔夏在《白馬走過天亮》中描述的研究所閉關並不一樣,而是疫情期間的不得不為之。相比起緊張感籠罩全城的時期,隔離確實比較安穩,因為最初就「可以理直氣壯地宅在家裡,關上通向外界的門,收起了要向別人呈現的臉面,也閉上向別人說話的嘴巴。」穴居一週過後,更是「身體內部封閉的根開始萌芽,即將茁壯地成長。」換言之,一種突如其來的穴居狀態,雖然如若中陰般禁錮了人的移動路線,但有危就有機,這反而把原先雙重壓迫的狀態稍為變得輕鬆,有更多的時間可以進行內省與反思,且等候下一情境的展開。

韓炳哲在指出社會要求一切都要公開透明的弊端時,提出了「當今人們的當務之急是培養一下對距離的熱情」的說法。而居家隔離誤打誤撞地提供了反思時間,換言之,在同時處理「倦怠」和「透明」兩大難關時可以稍微輕鬆一點,有餘裕集中處理個人問題。由是,言叔夏在序中就寫道「在暴政面前,先低頭反身凝視的,先是自己,然後才能是他人」,因為內外交困的時刻中,如果沒辦法做好自己,就更沒可能解決更大的問題。無論是見字飲水,見字坐直或是健身等等,都是同樣的邏輯——為了在成功渡過半蝕狀態後,能成為更好的人。

於是,在不斷反省的半蝕狀態中,韓麗珠全書最核心的是這一句話,也是我們可以觀察到的,從《黑日》、《回家》走到《半蝕》的明亮路線:「回家是一條艱辛的上坡道,爬到頂峰的時候才會發現家在那裡——那個一無所有的地方,當人們能安於這種虛無,他們就看見了家。」如果說「回家」的意念指向執著與無法放下的話,處於半蝕狀態的人們所關注的就是一種創造,是在互相侵蝕與交纏的狀態裡,如何於空無的地基上建立新家園。這是從不斷回頭移向往前看的一個段落,是從中陰狀態抽身而出的希望之路。

在半蝕的欄柵崩壞過後活下去

從《黑日》到《回家》,再抵達目前介乎於中陰狀態的《半蝕》裡,我們都可以看見韓麗珠使用一種解剖式的筆調,先把當今的社會狀態殘忍揭露,再安撫被刺激得不知所措的讀者。這種近乎精神分析式的寫法,貼合內外交困的雙重籠牢,相當貼近羅蘭巴特在《批評與真實》裡的描述:「人就精神分析學而言,是不能以幾何學分割的,而且依照拉康的意見,他的拓樸學談的並不是內與外的問題,而不是上與下的問題,而是關於運動的正與反的問題。」

《半蝕》所談及的也並不是人的內心與外在,也並非人在社會階層的高或低,韓麗珠所描述的,其實是所有人在雙重籠牢中的一舉一動都有著作用力與反作用力,我們一旦強壯,「籠子就會顯得狹窄」,反之如果我們軟弱,「一恍神,眼前便出現了牢房的欄柵」。但即使如此,也不能氣餒以及躲藏,因為這樣的話只會被壓縮生存空間。而她選擇的方法是書寫,因為在這種時刻書寫,就如拼裝一個飄流瓶:

如果每一本書,都是一個飄浮在時間之海中的玻璃瓶子,但願此書在時光的洪流裡,所觸碰到的每一雙手,都活在一個平靜溫暖的世界裡,不必以恍如血管被切開之經驗去體會任何一段文字。

在半蝕時刻,我們選擇書寫,讓記錄從而穿越中陰,在它的欄柵終有一日崩壞過後,我們的精神仍能強韌地存活下去。