自由空間音樂會《午後看海》:所有人類都是海的囚徒

劇評 | by 吳騫桐 | 2022-06-07

本來沒打算寫任何感想。完場後幾天,卻感覺漸漸受困被關在一片缺水的恆長夜漠。有些東西確實在心裏滋長,像嘔吐前的腸胃。我總持着乾嘔空氣的刮痛感,好似體內某個極深的底部,長期逆流不合時節的高壓風向。夜裏的沙漠其實與海洋非常相似,風稍微吹撥便會出現一弧弧的陰影紋路。回想妳曾問過我:既然喜歡海洋的藍,為何總穿素黑的衣服。那時我無法解釋,現在大概明白,真正困在自己心裏的是夜黑的固體的海。格外窒息。

混揉文學與音樂的跨界演出《午後看海》放置在城市邊陲的海堤地帶。夜間跋涉,下車走一段長長的路,已讓人有種全黑潛游的錯覺。對妳來說,渡海的意象或亦拉延於整個生命歷程。《午後看海》場刊小誌內的七篇散文,如同散文集《回家》的後續。妳反芻那些再次破裂並溢流的記憶:濕疹皮膚,住在孤島上的屋,妳的貓們,世間纏結的關係……然而,扼溺的大水不再緊緊包覆。妳在開篇〈容器〉寫到,怕水,告訴兄長日後把自己的骨灰撒在公園的土壤;最後在末篇〈走過那片海〉提及,兄長讓妳遷回沒有海的市區,幻覺內的喻象被填平:「要離開一個海,先要忘記腳下是海;要把利刃從心臟拔出來,先要忘記自己有血肉和心。」「我走過了那片海。」那種忘記猶如摩西的手勢。剖開。裸出能夠承托人類重量的旱地。七是神聖的數字。

某個意義上,所有人類都是海的囚徒。面對披吞地皮面積百分之七十的液體,我們動彈不得。策劃演出的音樂人江逸天說,這次合作始於兩年前閱讀了妳的《回家》。我很好奇人們從作家投映自身的文字裏,終究看到怎樣一面倒映自己的內部海域。能借取別人的骨架來繫住漂流的心靈嗎?他們是安坐於船上的過客,划撥浪尖的泅水者,還是水下很深很深的失溺遊魂?「二〇二一年七月,你失去了自由。你被困在一個很小的地方,被困在一套囚衣裡,被困在骯髒無味的食物裡,被困在一系列的規則之中,被困在看守者的歹意之間。」或許〈二〇二一年十二月二十五日〉原初只是一篇屬於妳過去的私密日記,但當它下錨在人們眼前,即成為了一整座城市的記憶洞穴。被囚。離開與否。口罩下是潮濕的海霧。這樣想來,那晚傾湧至耳朵的樂聲飽含異常濃澀的情感,正是因為每個人體內都藏夾着一個海洋。幾乎致死。

不知道妳在聆聽時,又有沒有重新看見自己。(一進場便認得妳的背影。坐在中間的位置。)音樂的力量在於:像稜鏡,把文字內僵糊掉的無可言說部份,波紋似地再次折射出光的形體,並打落於心圖的表面。由藍到黑,復黑到藍,我坐在光線循轉的場地,感覺慢慢走進了被斷崖包圍的海底。逃跑已不可能,只能一直往前走。鋼琴,敲擊,結他,圓號,低音大提琴;織合,彷彿海流的渦。在那以外,黑暗中併出的笛子與小提琴,好激烈地擊打耳膜,破音拉得極高極長——那猶如呼吸與哭泣的聲響,好似快要從窒息的缺氧邊緣滑落,挪用妳的說法,就是:「無聲地暴哭」。〈紫色多瑙海——給紫菜貓〉內「你」的喚稱,總覺得除了指認逝去的貓,還同時指向與「我」繫連的一切他者,以及隱藏於這段獨白後方的妳:「代我愛這個世界。/代我愛你。/死亡是終極的合一/從此,我們不再分離。」「你」使「我」得能存在。沉沉叮囑內裏哭累的那個人,要好好地愛,要珍惜所有偶然擦合的緣份與關係,就算死亡終將生命扯離而又歸整。if you could see me now。《午後看海》的英文名稱。發現甚麼,看見甚麼,礁岩似的舞台上我找到了妳某種化身。被萃取的字句變體。

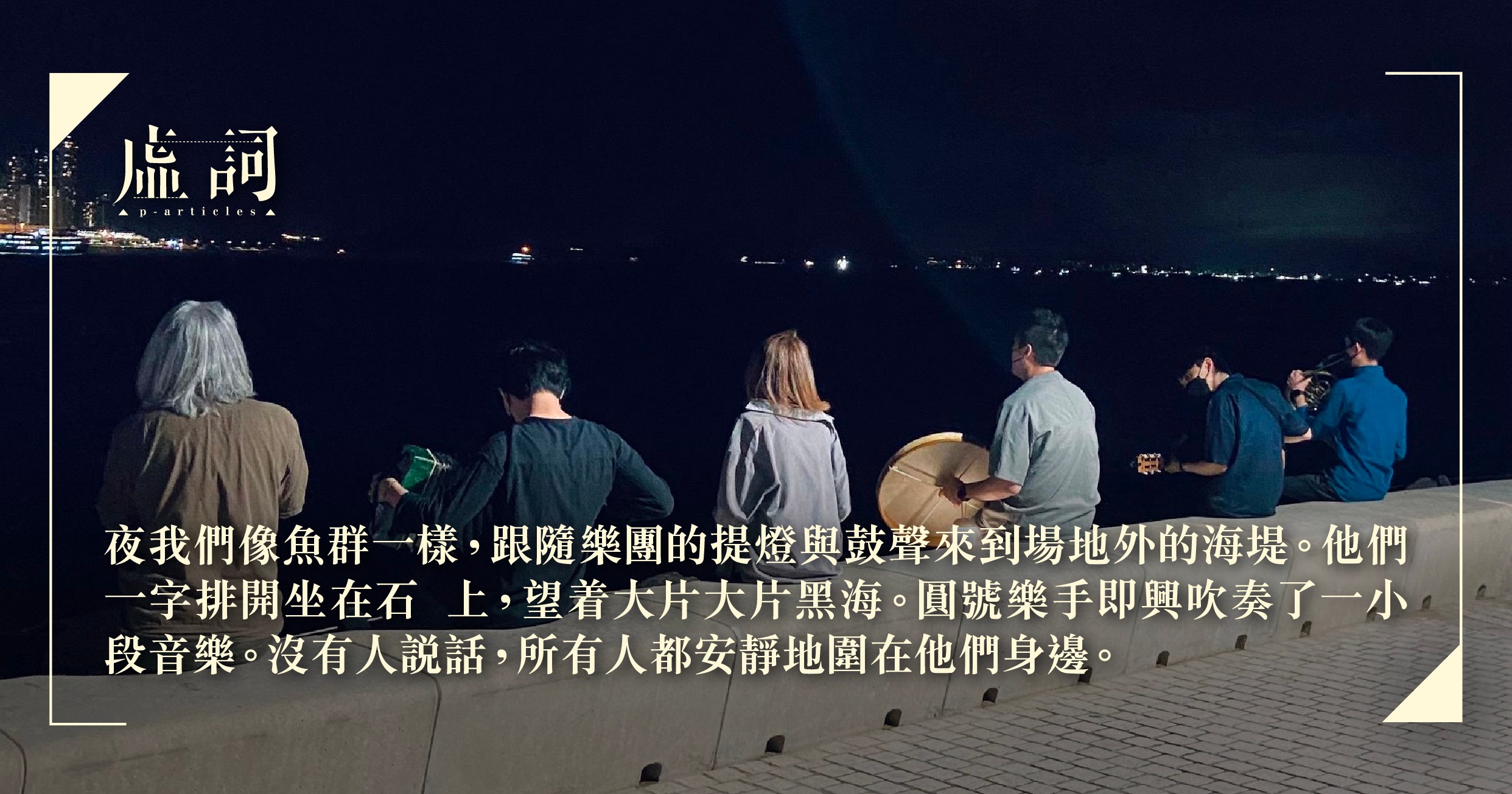

不再分離。沉默是最親密的溝通。那夜我們像魚群一樣,跟隨樂團的提燈與鼓聲來到場地外的海堤。他們一字排開坐在石壆上,望着大片大片黑海。圓號樂手即興吹奏了一小段音樂。沒有人說話,所有人都安靜地圍在他們身邊。好一陣子只有浪的聲音在翻滾。我們彷彿說了很多的話,又彷彿甚麼也不曾說過。臉半埋在燈光的黑影裏,陌生人看上來像很久沒見面的每個朋友。恍如夢遊。濾水器的氣泡以各自的頻率溫吞地揚升。浮着光的沙粒淹沉腳踝。醒來以後原來已離開海邊,但一直想起由不同聲音透濕的妳,後遺的波長使我暈眩。