《The Dreaming》:意識之河的色度

劇評 | by 吳騫桐 | 2023-07-25

356967278_811580520560464_3358263736652531212_n.png

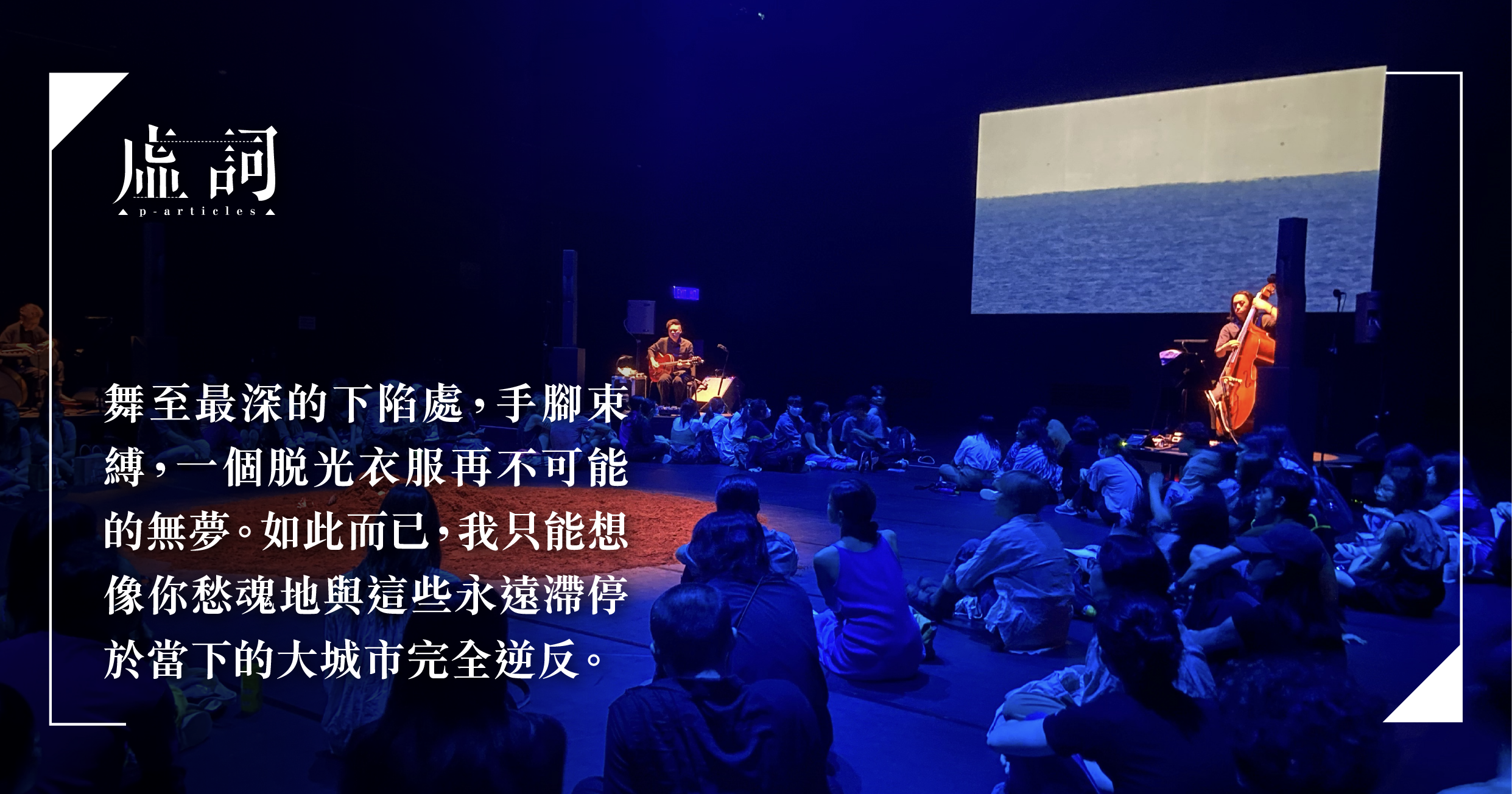

我把右手手臂和左手手臂伸往一個可以裝納半邊舞台的位置(鏡頭隨着暗房內聚集的紺青光張開)。表演那晚,我首次確知我眼睛所能辨別的色度,原來只得相片熒幕減以四分之三左右。在光裏,三幕劇播起來,樂手依着雕塑柱,泥土舞者被堆埋,這場撿取了澳洲原住民神話儀式的表演希望把觀眾的髗腦「置身一條意識之河」(蔡宛蓉的句子)。他們或許想,人在生死交叉點的大夢如河流般迴於名為人類的所有種族。但我只是費力地思考那樣的喻象:什麼人真的能以肉眼看見那稠濃得像魚群的顏色?誰被允諾進入那條意識之河?

這一端的現代城市人,那一端的原始部落人,分野難以輕易抹消。比方,神在我們的世界只是符號。然而對於四萬五千年前來到澳洲的原住民來說,The Dreamtime(我想到譯作「夢誕紀」之類的時間詞,純淨濕潤而古遠的感覺)永遠逆置沙漏重新開始,太初祖靈在過去、現在、未來講述天地萬物的創世故事。那變成現在分詞的哲學論,指向瞌睡後的人子用一種拋錨般的意志力,跟隨躺在石床裏的神明溯游於生命多面體的時間軸,點與線與圈,渦流之間,自由的一群魚和牠們的魚眼睛。然而,裸白的男體在泥地上扭曲四肢掙扎翻騰,奔走於觀眾圈前方的身姿,只讓我想起《美麗新世界》的野蠻人約翰:「他的箴言與謾駡,卻始終穿透不了新世界人民堅如磐石的駑鈍,只換來空洞神情與厭惡眼神。」(第十四幕)線性穿行的城市,給了我們無法復返至時間荒原上的一角文明。我注意到大家對上舞者後的反應:尷尬害怕地閃躲,把相機如防衛盾般隔在臉和臉之間,用迎合的手勢觸摸泥塊觸碰他的身體⋯⋯夢、羊水、祭壇、民族、無花果、殘酷的神,不是所有比喻都精準指認記憶。我想問在場的每一個人是否都擁有最夢境的段落,還是會被清醒地噗說你怎麼認真了啊?

「有時,千百種樂器在我耳邊錚錚作響,有時,則是聲音。」(第十五幕)同行的朋友C告訴我耳朵心滿意足。我們離場後忘記野蠻人去吃綿綿冰。紺青藍光下,單調持續的敲擊誦唱確有一種瘋狂感覺,也有去除自己的昏頭昏腦感,但當白光重新亮開,說不清名字的樂器形狀攤留在空無一人的台上,六位唱念咒符的神明變回謝幕的人類樂手,那無邊無際的潛意識流域就徹底不見了——明明是永無終結的開端。以觀眾的形式太容易醒來,是因為,哦欸哦的眠詞一直被周邊比較困惑的雜音擾動。譬如銀幕裏,凝向海平線相片的漫遊男子、不斷在街頭刷牙的女人、電車軌路上逃亡的上班族,以及最後猶如老大哥在看着你的龐巨臉孔,如此具像的敘事把意識抬升後便不會再度沉落河底。而其實,The Dreaming本然蜷纏於一大片迷幻藥似的視覺祭祀:泛靈論衍生的一番明滅,他們畫着治病的灌木葉片隨季節班爛蔓衍、結夥的雲雨神祗和彩虹大蛇目視人間,近至遠地調整視距會發現,圖騰表面分離卻又蛇行滑動宛如一體。不是說我們必須重返那樣的想像力,而是會否,至少在石屎森林搜集資料帶回屬於我們的現代神話(一長串車頭燈梭越在黑濁的夜裏。一列卡夫卡城堡的旋轉梯子。把植物廢墟放進標準數值的衛星地圖)。

【文藝Follow Me】一場正在發生的夢 《The Dreaming》江逸天、蔡宛蓉尋找連結之旅

比乾冰的霧還要輕。這三場悄悄溜過幾百人的表演好似預設了清醒的前提,理據之一我想起臨近結尾的互動情境,大概有三四個人象徵性地為你套上襯衫勒起鈕扣。這是文明的反面的反面?舞至最深的下陷處,手腳束縛,一個脫光衣服再不可能的無夢。如此而已,我只能想像你愁魂地與這些永遠滯停於當下的大城市完全逆反。