SEARCH RESULTS FOR "江逸天"

法國五月跨媒介演出 《His Temple》 :在膜拜誰的廟宇

藝評 | by Mental Laziness | 2023-08-28

黃榮祿及譚之卓的形象能對照文本中的父角與少女,近尾聲一段,他們緊貼木壁,想要相互控制,於是輪流把對方的肢體壓在光滑的壁上,捽出吱吱聲。然而除了這段,不見兩位關係,並非必然指對應文本角色那種有情節的關係,而是不見舞蹈上的關係,像是兩人各自思考何為美的頓悟,便放上台各說各話。

《The Dreaming》:意識之河的色度

劇評 | by 吳騫桐 | 2023-07-25

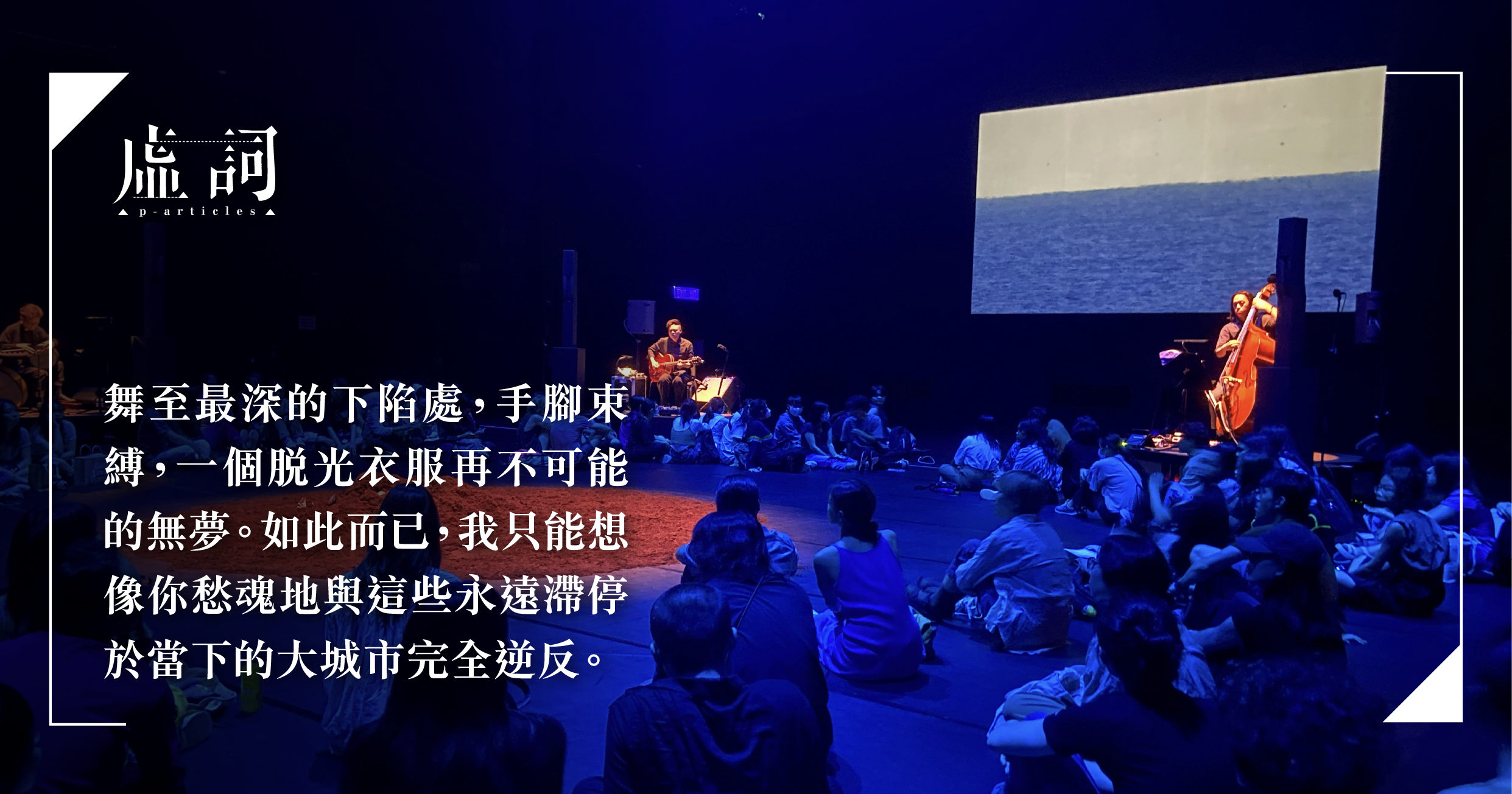

江逸天和蔡宛蓉攜手打造的舞台《The Dreaming》是一場關於人類原始習俗的典禮,吳騫桐在這個儼如聖所的地方,卻難以走進澳洲原住民如夢的意識之河,從而認為兩類人似乎是難以靠近,不可能產生共鳴,城市人與原始人其實有種根本性的分野。

【文藝Follow Me】一場正在發生的夢 《The Dreaming》江逸天 蔡宛蓉尋找連結之旅

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-07-31

在一片圓形的紅色沙地中央,舞者侯叙臣破土而出,如同祭品般在祭台上蜷縮、掙扎、伸展、釋放,圍繞著他的是六條會發聲的柱樑,咿咿呀呀、叮叮噹噹、鏜鏜咚咚,旁邊的觀眾也圍成一個又一個圓,目睹、經歷祭典,在音樂落幕之際,與侯叙臣一同走向光茫。