SEARCH RESULTS FOR "自由"

在牢牆內以文字呼喊自由 入圍美國國家圖書獎的巴勒斯坦作家,遭監禁30多年後終獲釋放

報導 | by 陳愷昀(DQ地球圖輯隊主編) | 2025-12-31

隨著以色列與哈瑪斯達成停火協議,以方釋放近2,000名巴勒斯坦囚犯,其中包括監禁逾30年的巴勒斯坦作家納瑟.阿布.瑟路爾許(Nasser Abu Srour)。DQ地球圖輯隊主編陳愷昀藉此機會回顧其歷程:納瑟在獄中完成學業,並出版詩集與小說,其中代表作《牆》 詩意文字描繪牢獄生活與自由之思,獲國際文壇讚譽,成功入圍國際阿拉伯小說獎、美國國家圖書獎等殊榮。除納瑟外,多位獄中作家如巴西姆與卡米爾亦重獲自由,這群視筆如槍、將壓迫化為創造力的「獄中作家」終獲釋放,象徵著巴勒斯坦人透過文字穿越高牆,向世界傳遞了對尊嚴與希望的堅持。

自由令人疼痛:讀《鵝之書》

書序 | by 盧郁佳 | 2025-12-15

聯經出版社於今月出版了旅美華裔作家李翊雲《鵝之書》繁中版,邀來作家盧郁佳撰寫推薦序。序中,盧郁佳指出法碧安與艾妮絲之間有著扭曲的權力關係,法碧安以殘酷遊戲操控艾妮絲,後者則以忍耐與合理化回應,反映自由意志的缺席與內在衝突。盧郁佳認為李翊雲那複音般的敘事技藝,透過層層潛臺詞與文學互文,揭示少女在謊言、創作與權力遊戲背後,那令人窒息的愛與痛,以及為了確立自由意志所付出的沉重代價。

伊卡洛斯

小說 | by 黎喜 | 2025-10-15

黎喜傳來小說,講述蘇聯太空人塔季楊娜死後,國家將她塑造成為國捐軀的「鐵女人」。「我」作為她的愛人卻在回憶中拼湊出一個截然不同的形象:一個會為綽號大笑、渴望自由、與她夢想逃往加拿大的伴侶。當官方的宏大敘事掩蓋了私密的真相,「我」只能在孤獨中反思她們的過去、體制的謊言,以及塔季楊娜那趟飛向太陽的單程旅程。

囚犯讀文學鉅著換自由? 烏茲別克推閱讀減刑 《老人與海》 、 《審判》等入書藉清單

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-25

烏茲別克最近通過一項法律改革,允許囚犯透過閱讀指定書籍來縮短刑期,旨在將懲罰為主的司法理念轉向更側重於教化與更生。根據該法規定,囚犯每閱讀一本經批准的書籍並通過相關考試,即可減刑三天,一年內減刑上限為三十天。根據官方書單顯示有著眾多國際經典文學,包括海明威的《老人與海》、西奧多·德萊賽《美國的悲劇》(An American Tragedy)、卡夫卡《審判》、利·白普理《華氏451度》(Fahrenheit 451)等諸多文學鉅著。

詩三首:〈熊歌〉、〈和我說我的狗離家是為了自由/漏斗與水喉〉、〈埋藏〉

詩歌 | by 徐竟勛, 雨曦, 李懷一 | 2025-09-12

讀詩三首。徐竟勛傳來〈熊歌〉,以三種熊各自的宿命,隱喻生命中三種不同狀態,無論是用何種方法應對,似乎都難以逃脫各自的悲劇結局;雨曦的〈和我說我的狗離家是為了自由/漏斗與水喉〉透過書面語和廣東話的用字切換,營造出一種混亂、焦灼且極度私密的內心獨白,從中叩問權力、身體、創傷與自由之間的關係;李懷一在〈埋藏〉一詩呈現空洞與漂泊的悲傷感,選擇告別曾經充滿生命力,如今卻已然腐朽、無處安放的自我。

發起「書籍解禁」抗禁書潮 多間南加州圖書館響應 捍衛青少年閱讀自由

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-06

近年來,美國各地的公共圖書館與學校面臨著日益嚴峻的圖書審查問題。為此,南加州多個主要公共圖書館宣布加入由布魯克林公共圖書館發起的「書籍解禁」(Books Unbanned)計畫,旨在為全美青少年提供線上閱讀服務,以實際行動對抗這股禁書浪潮。該計畫允許13至26歲的青少年,無需家長許可即可免費申請電子借書證,線上借閱圖書館豐富的電子書與有聲書資源。

白魚

小說 | by 胡果 | 2025-09-05

胡果傳來小説,以魚作意象比喻被規訓的人生。生活被許多隱形卻存在的魚線牽引,期待、排名、評價等這些社會規條,使他不得不把自己包裝成被人所滿意的樣子。在社會規範的面具之下,他幻想自己是一條魚,自在地在水中暢游,最終他打開「自由」的窗戶,奔向河流,化身成他想象中的「白魚」。

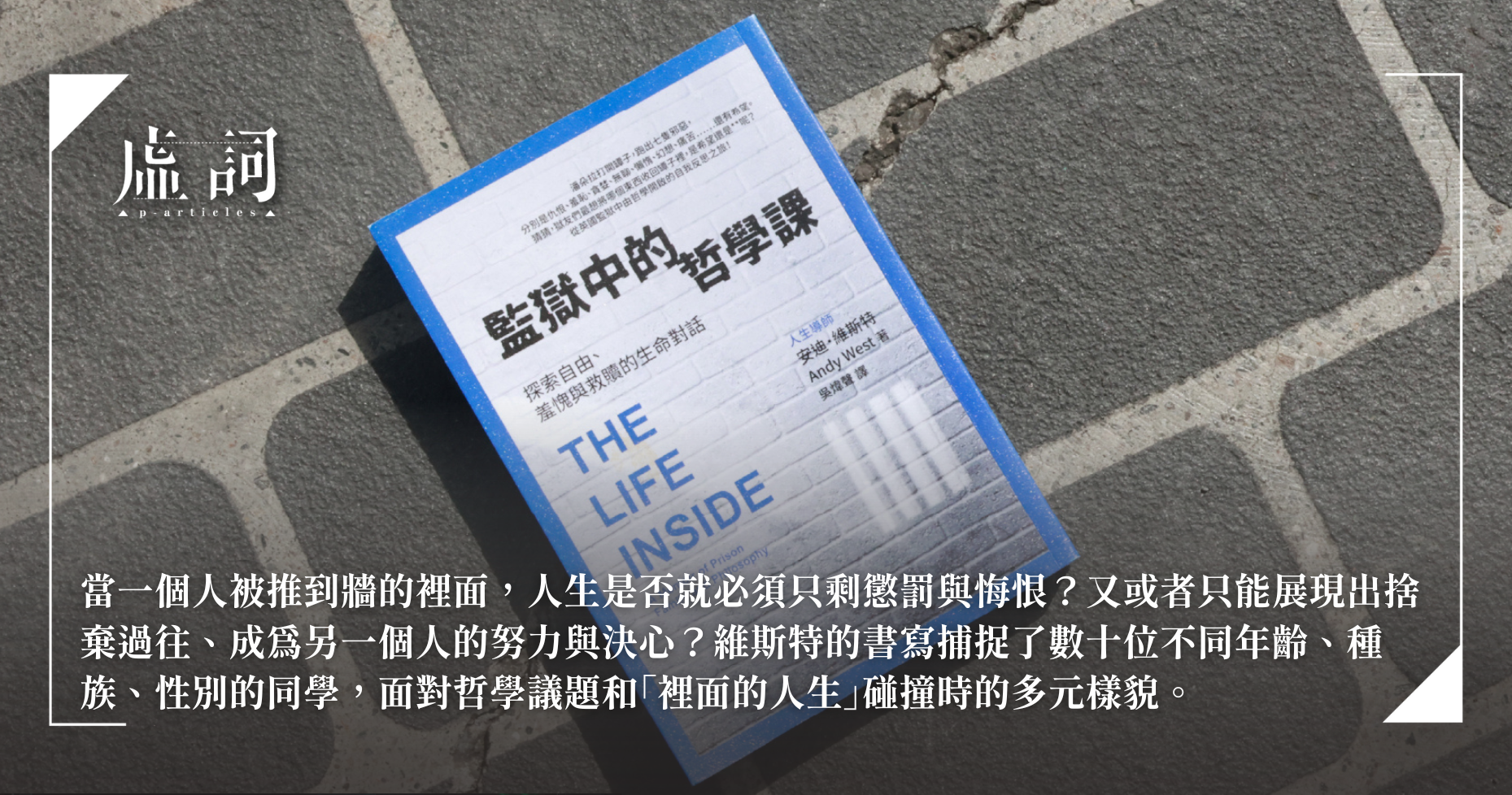

在「自由通行」之間的短暫假期:評《監獄中的哲學課:探索自由、羞愧與救贖的生命對話》

書評 | by 王奕蘋 | 2025-06-03

王奕蘋讀畢《監獄中的哲學課:探索自由、羞愧與救贖的生命對話》,指出作者維斯特在英國監獄教授哲學的經歷為核心,交織個人創傷與受刑人的故事。維斯特在獄中向囚犯教授哲學,帶領他們探討自由、善惡與命運等議題,在一個受限環境中尋求心靈救贖的過程。書中亦提及社會對惡的定義與污名化,亦令王奕蘋與讀者不禁探問「裡面的人生」與「外面的我們」之間的聯繫,重新思考自由與善惡的界線。

Margaret Atwood奪「出版自由獎」 稱「不記得文字曾遭到如此威脅!」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-16

2025年英國圖書獎(The British Book Awards)於周一(12日)在倫敦舉行頒獎典禮,加拿大作家Margaret Atwood榮獲「出版自由獎」,表揚她六十多年的創作生涯積極捍衛言論自由的言行。她在分享得獎感言時表達對目前言論自由的擔憂,「在我有生之年,我不記得有哪個時刻,文字曾受過如此嚴重的威脅。文字是人類最古老的技術,看似如水般微不足道,但也如水一般能激發巨大的力量。」並祝願出版商及書商繼續對抗極端主義和書籍審查制度,以捍衛言論自由與思想的多元化。

艾未未新作《迷彩》將登陸紐約四自由公園 引觀眾思考全球暴力衝突影響

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-02

藝術不僅能觸動人心,還能以其獨特的呈現方式,引導觀眾反思社會議題。近日,中國當代藝術家艾未未將在紐約羅斯福島的富蘭克林·D·羅斯福四自由公園推出全新大型裝置藝術作品《迷彩》(Camouflage),探討社會正義與自由等重要主題,並希望引發觀眾思考「脆弱與保護、真相與隱瞞,以及全球暴力衝突的深遠影響」。

【新書】《取消文化:從啟蒙的興起到網路公審,失控的言論自由如何成為當代民主與政治上的困境?》導讀——民主文化的失語下,重探啟蒙人文精神的可能

書序 | by 黃哲翰 | 2025-04-14

近年「取消文化」浪潮直捲全球,猶利安・尼達諾姆林撰寫的《取消文化:從啟蒙的興起到網路公審,失控的言論自由如何成為當代民主與政治上的困境?》新書中則詳盡討論此議題。黃哲翰為此撰寫導讀,指出「取消文化」源於美國,旨在抵制歧視言論,但常因缺乏公開辯論而演變為教條化的社會懲罰。他認為作者尼達諾姆林從人文主義視角批判其去中心化審查傾向,強調啟蒙精神與公共辯論的重要性,認為民主社會應以此應對危機,而非依賴情緒驅動的抵制。

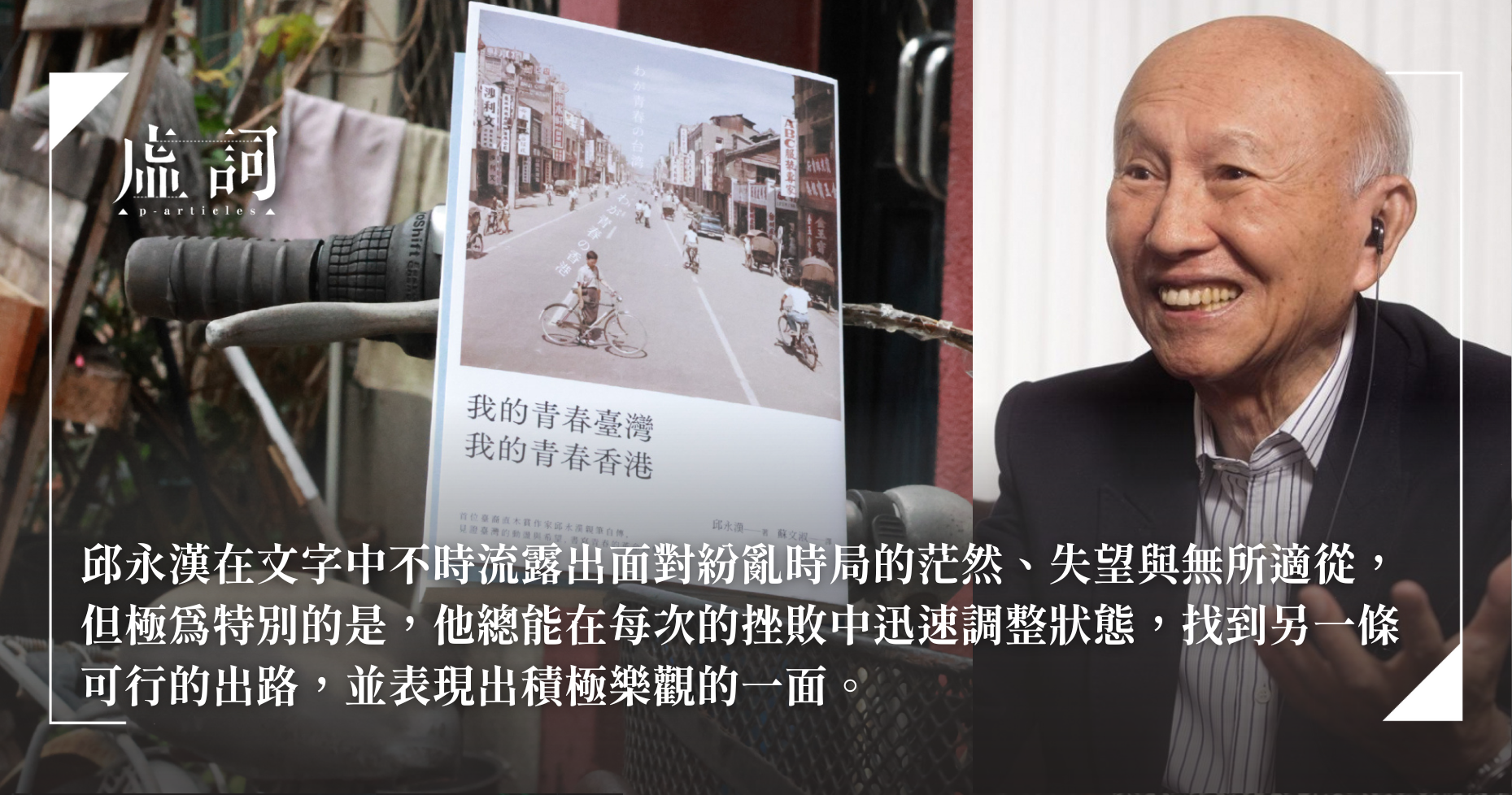

為了自由而直行:讀邱永漢《我的青春臺灣,我的青春香港》

書評 | by 林介如 | 2025-04-12

著作等身、在日本被奉為「賺錢之神」、同時是直木獎首位非日籍得獎作家的邱永漢,1994年寫下的自傳《我的青春臺灣,我的青春香港》,於百年誕辰之際推出全新中譯本。全書回溯他動盪不安的前半生,藉由他的「青春」經歷,我們讀到的是臺灣作為殖民地所遭受的不平等對待,以及政權更迭後的暴力與壓迫,種種不穩定的因素構築了這一代人的青春。

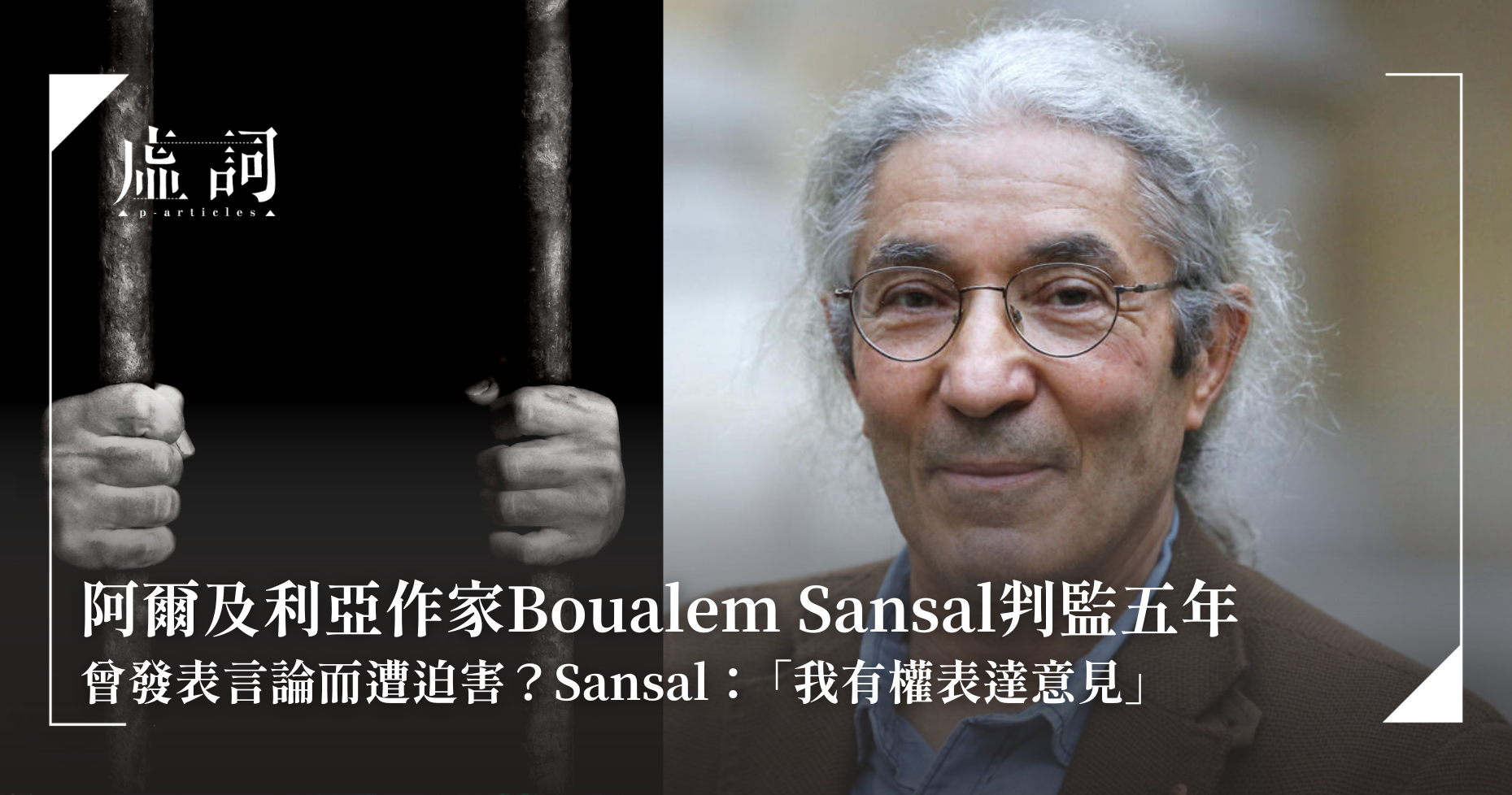

阿爾及利亞作家Boualem Sansal判監五年 曾發表言論而遭迫害?Sansal: 「我有權表達意見」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-08

阿爾及利亞作家Boualem Sansal於3月27日被阿爾及利亞法院判監5年,判決聲明指Sansal破壞國家統一、侮辱官方機構、損害國家經濟等。去年他接法國媒體《Frontières》採訪時表示,法國在殖民時期不公平地將原本屬於摩洛哥的領土劃給阿爾及利亞,隨後被阿爾及利亞當局逮捕。裁決引發社會嘩然,眾多作家、組織及法國政府官員呼籲阿爾及利亞政府釋放Sansal,事件亦使法阿關係持續升溫。

美國都禁《1984》?! 愛荷華州禁書法案牽連大量文學經典 美法院頒禁令捍言論自由

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-06

美國愛荷華州禁書法案牽連大量文學經典,《一九八四》、《尤利西斯》等經典文學作品均被禁止。聯邦法官Stephen Locher3月25日裁定該州禁止學校收藏描寫性行為書籍的法律違反美國憲法,並頒布臨時禁制令,暫停該法案執行。是此裁決,引起了州政府強烈反彈,同時在全國範圍內激起關於言論自由與政府權限的廣泛討論。

《看我今天怎麼說》:隨時隨地揀你舒適空氣 ——訪導演黃修平 演員鍾雪瑩 吳祉昊

專訪 | by 姚嘉敏 | 2025-02-20

以兩隻手指指向眼睛,雙手手掌向天作出上下擺動的動作,然後右手穿過呈半圓狀的左手並開出一朵小花,最後伸出食指左右搖擺,這是《看我今天怎麼說》的手語,故事以聾人的角度出發,講述三位聽障青年因生命中不同的選擇而走上不同的道路,並形成各異的生命態度,最後因手語而相聚,通過三人的相處和故事引伸出不同的討論。戲中的三位主角各自代表了不同的群體﹐戲中的三位主角各自代表了不同的群體﹐子信(游學修飾)以聾人為榮,以手語作為主要語言;素恩(鍾雪瑩飾)則從小被母親要求學口語,並禁止用手語﹐以便融入所謂的主流社會; Alan (吳祉昊飾)游走在兩者之間,成為兩者之間的橋樑。黃修平指在修修改改的過程中,自己盡量去蕪存菁,向觀眾呈現最好的作品,亦對成品十分滿意;吳祉昊指出現實聾人面臨的是一個魚與熊掌的局面,值得大眾關注;鍾雪瑩則透過劇中得悉:「聾人文化嘅身份認同不是單一的。你可以用助聽器、可以用人工耳蝸、可以淨係用手語、可以淨係識口語、可以對文字理解無咁深入,但都可以全部都識。」正如電影主題曲 “ What If ” 的結尾所言,相信每個聾人都只是想「可以選,我選自由自在」。

一點點自由和文藝之必要——緬懷聶華苓和瘂弦

歷史 | by 范銘如 | 2025-02-06

聶華苓和瘂弦同是在1949年的逃難潮中被浪捲到了台灣。聶華苓是舉家連同母親與弟妹出逃,瘂弦則是隻身隨軍來台的流亡學生兵。在動盪倉惶的遷台過程中,聶華苓的幸運不僅在於全家同行,還順利進入甫創刊的《自由中國》雜誌社工作,隨後展開寫作生涯並主編文藝欄。

逃避自由的種類:憐憫

影評 | by 穆純 | 2024-11-05

穆純傳來Yorgos Lanthimos導演《憐憫的種類》的影評,從憐憫的性質始論,指出電影中表現的,角色與角色之間掛勾着施與受的機制,既明明白白的不對等,又確確實實地不自由,不單只受方不自由,施方亦不自由,而互相依賴、享受、安定在這個遠離自由的機制中。他繼而用精神分析家Erich Fromm的「逃避自由」機制,解析《憐憫的種類》內神經質的人。「正常人」的觀眾看上去,就像看一齣精神病記錄片,但導演就是要觀眾反思,我們所謂的正常人,其實和神經質者別無二致。他認為,電影中的角色並不是劇情開初就已經逃避自由,他們只是把自由、自我用在非積極層面,導致服應權威、丈夫、宗教,但仍然是有自我,真正逃避自由、渴求憐憫是在劇情轉折從安全感中脫離之後。

【附完整名單】台灣第48屆金鼎獎頒獎典禮圓滿結束 梁莉姿觸動落淚: 願所有人都能保有免於恐懼的創作自由 廖偉棠:希望詩能帶給孤獨求索的人一個擁抱

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-13

中華民國文化部主辦「第48屆金鼎獎頒獎典禮」於前日(11日)於南港展覽館舉行,當中榮獲文學圖書類獎共有4位得主,分別為楊莉敏的《濃霧特報》、馬尼尼為的《今生好好愛動物— 寶島收容所採訪錄》,以及香港作家廖偉棠的詩集《劫後書》和梁莉姿的小說《樹的憂鬱》;《雄獅美術》月刊的發行人李賢文則獲特別貢獻獎。

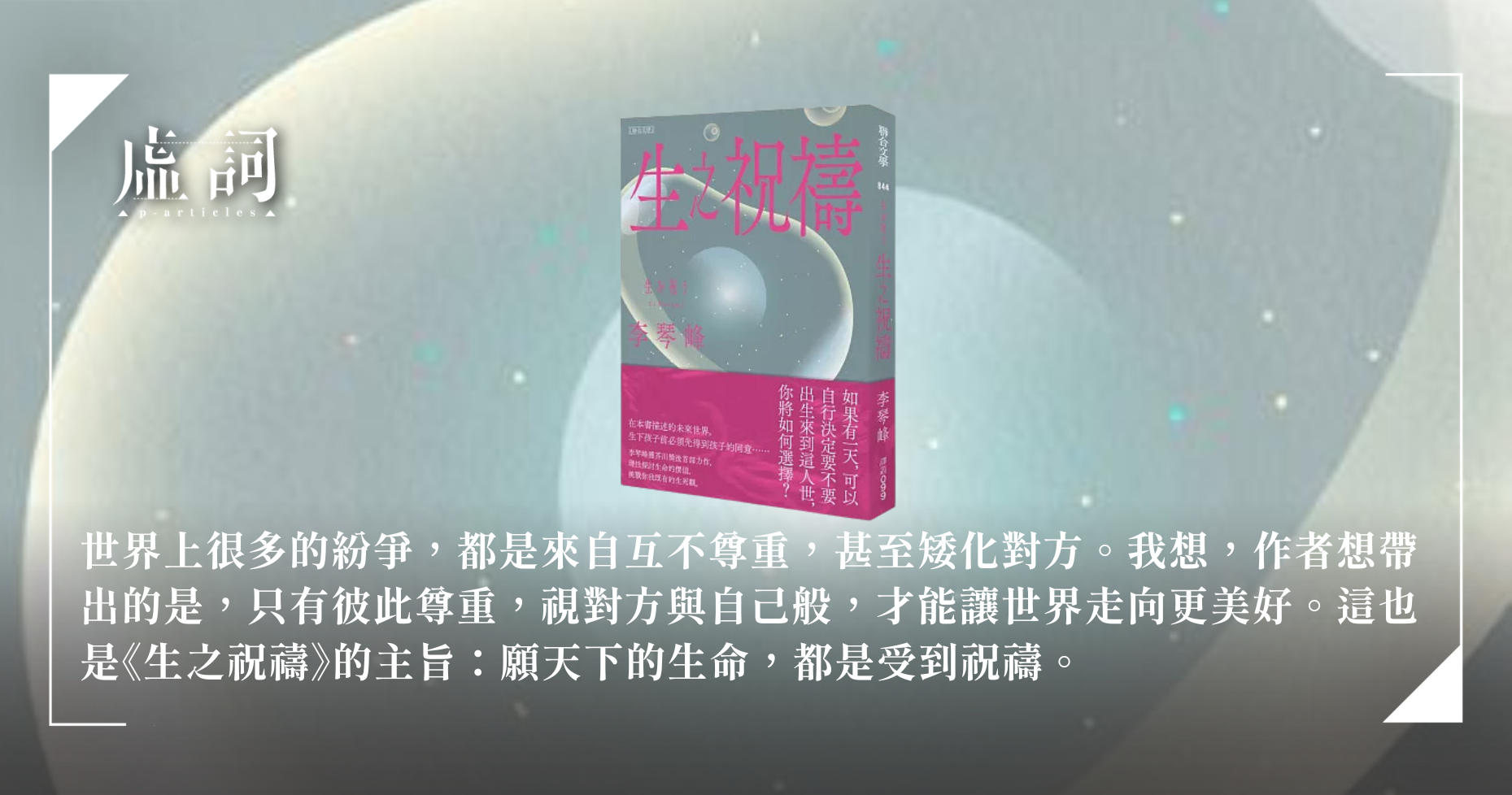

彼此的尊重——從《生之祝禱》看生命的平等

書評 | by 亞德里安 | 2024-08-26

台灣首位芥川獎得主李琴峰推出新作《生之祝禱》,以架空的方式假設胎兒有決定誕生的權利,由此審視關於「生命」意義的各種面向。亞德里安認為李琴峰的作品總有涉及性別/父權議題,即使《生之祝禱》雖是一個婚姻平權的時代,即便社會接受同性婚姻,但仍是充斥著父權。他亦指出胎兒的人權是小說的重心,李琴峰除了著墨於制度設定外,也著墨這制度如何影響人生。胎兒有決定誕生權利的話,人生會否變得順遂,作者表示無法回答,但亞德里安認為似乎從小說結尾可以窺視她的想法。

【卡夫卡逝世百年】猴子變成了人──卡夫卡筆下動物的自由與規訓

評論 | by Sabrina Yeung | 2024-07-02

班雅明就曾說:「卡夫卡的所有造物中,動物擁有最多反思機會。」Sabrina Yeung指出《變形記》的姐妹篇──〈致某科學院的報告〉,講述一隻變成了人類的猿猴給科學院做報告的事;〈一隻狗的研究〉講述一隻以人類方式去思考狗生處境的狗,兩者皆有人類的憂傷與焦慮、思維能力、心理特徵,並且都在思考自由問題。但Sabrina Yeung認為,牠們的自由之路其實是人類的被規訓之路,就如猴子為了籠外的自由,開始模仿人類,逐漸遠離本我,甚至獲得語言能力,讓主體進入語言秩序,卻依然難逃孤獨。

《飢餓遊戲》第二部前傳《黎明收割》 小說明年出版 電影後年上映!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-07-02

美國知名科幻反烏托邦電影《飢餓遊戲》系列,去年推出前傳電影《飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌》於全球斬獲 $3.37 億美元後,早前小說作者蘇珊.柯林斯(Suzanne Collins)與學樂出版集團(Scholastic)宣布,系列最新作品《黎明收割》(暫譯,Sunrise on the Reaping)將於2025年3月18日問世。小說尚未付梓,改編電影已然敲定,製片公司獅門影業(Lionsgate)亦宣布將推出改編電影,同樣由系列三部曲與最新外傳的導演 Francis Lawrence 執導,預計於 2026 年11月20日正式上映。

人從出生那一刻就是自由的——訪問獵人書店黃文萱

專訪 | by 王瀚樑 | 2024-05-09

四月份是最殘忍的月份,對於本地獨立書店而言尤其如此。就在踏進四月的前一天,我們送別了見山書店。另一邊廂,經營近二十年的開益書店,也在四月結束實體店,以漫畫《葬送的芙莉蓮》中的一句「流淚道別不適合我們」向讀者告別。位於深水埗的獵人書店,今年初亦因滲水問題,告別了開業一年半的黃竹街地鋪。幸而這次重逢不需等得太久,相隔一個多月後,獵人書店便在相鄰的基隆街重開。面對層出不窮的規條掣肘,不安無力亦是人之常情,不過店長黃文萱卻淡然以對,「要面對恐懼,首先要知道自己在恐懼甚麼,然後正視這種恐懼。當你能夠看清楚它,會發現它其實沒有想像那般可怕。」

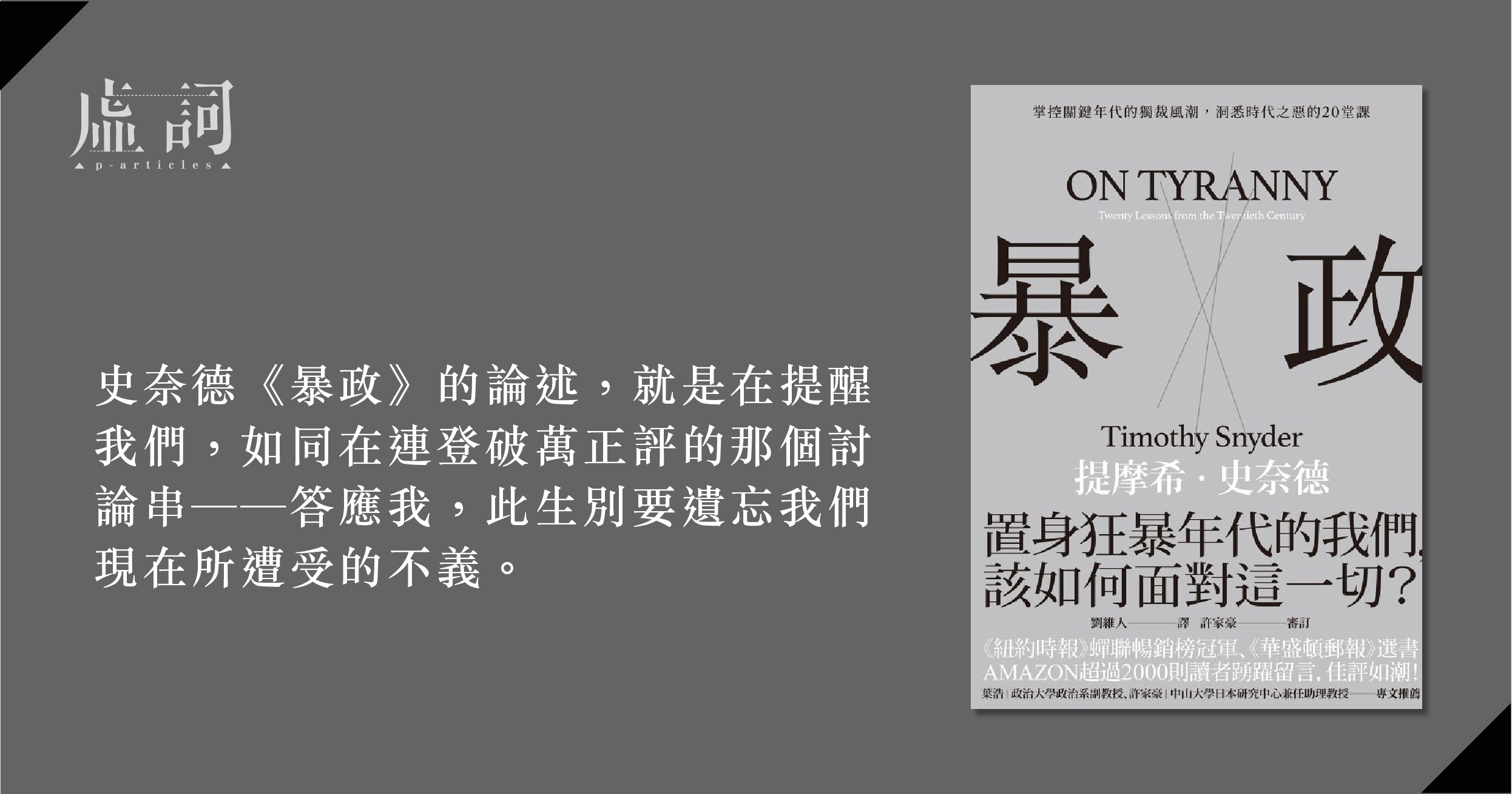

與史俱進的歷史學家:評提摩希.史奈德(Timothy Snyder)《到不自由之路》

書評 | by 翁稷安 | 2024-03-04

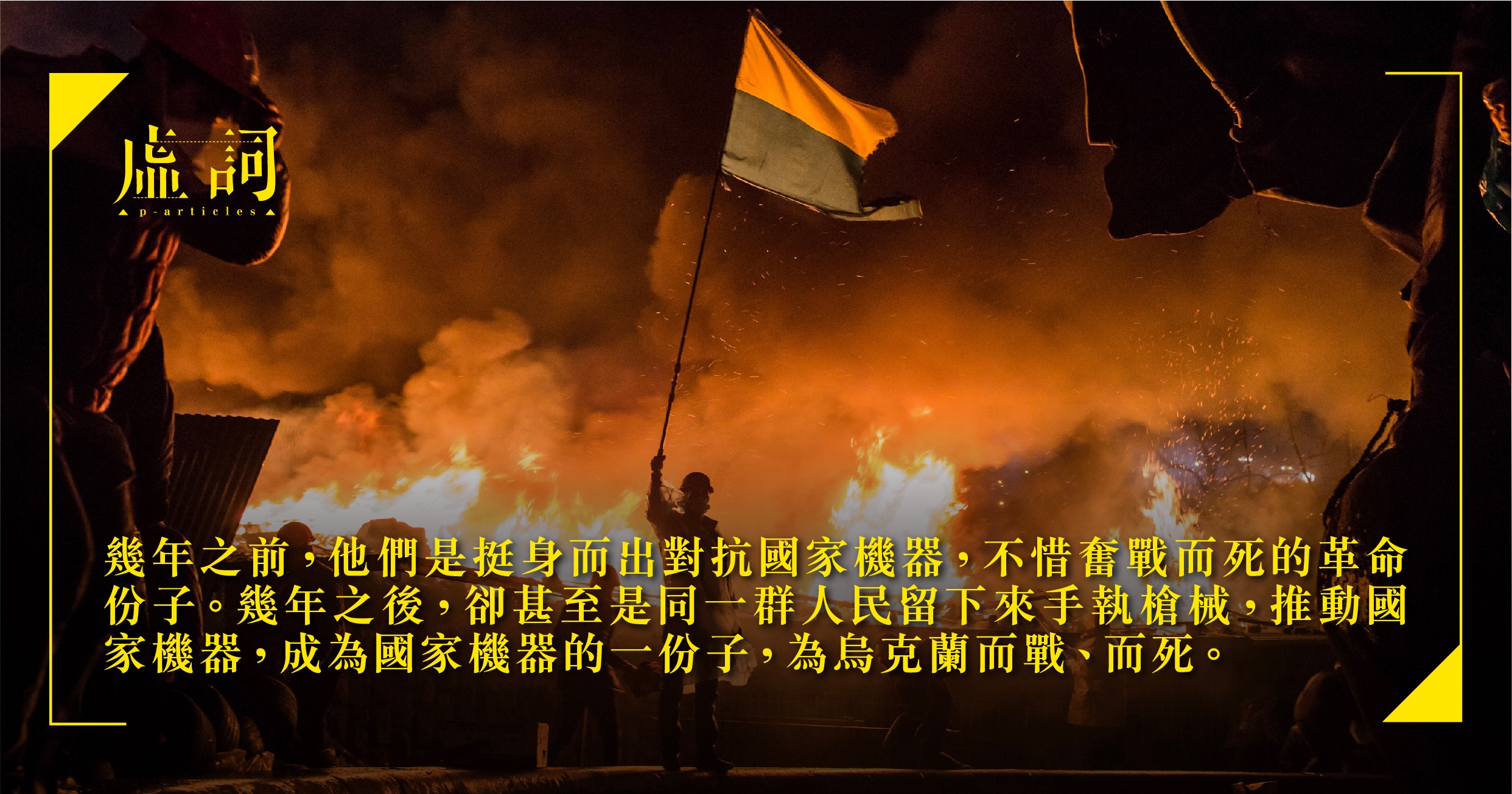

翁稷安讀提摩希.史奈德的新作《到不自由之路:普丁的極權邏輯與全球民主的危機》,總是忍不住想起昆德拉的「永劫回歸」。書中討論普丁如何打造俄羅斯的極權統制,進而影響世界的著作裡,史奈德從宏觀的視角提出兩個左右當代政治的虛構幻象:「線性必然政治」和「永恆迴圈政治」,來解釋民主在今日世界的挫敗。他認為前往不自由之路已然展開,需要每個人排除雜訊,謙卑而真誠的面對歷史,重新肯定真相的追尋和價值的建立,才有機會懸崖勒馬,替未來的人們在史冊上寫下美好的轉折。

能夠逃離城市 也不能消除記憶——訪《柏林的金魚》編導甄拔濤

專訪 | by 王瀚樑 | 2023-10-06

甄拔濤在劇作《柏林的金魚》中描寫一個遷泊不定的遊人,一段發生在異地的戀情,與一些他無法放下的記憶。他在兩個女子、兩個城市之間來回往復,不論身處何方,都無以安心,永遠在希冀與失落之間拉扯糾結。這套在2019年首演的舞台劇,當中探討關於去留與離散,記憶與遺忘的命題,如今再次上演,或許觀眾更能感受到共鳴。近年遊走在德國與香港之間的甄拔濤則說,不論身處何地,人所需要的,是一個能令心靈停泊的船錨。

【文藝Follow Me】林奕華實驗劇場作品《艱辛歲月》探索日常與未來 演員金燕玲:每一天都很艱辛

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-09-26

甚麼是艱辛歲月?今年一月,演員金燕玲在非常林奕華實驗劇場《艱辛歲月》的階段展演時,一邊打麻雀,一邊訴說她的人生故事,婚姻離異、母親離世、患癌,那時她理解的艱辛歲月就是「很大件事的、很慘的」。隨著劇場作品不斷發展,慢慢的,金燕玲對「艱辛」有了另一番體悟。

在細雨中呼喊人文的希望——余華「文學自由談」講座紀錄

報導 | by 陸裕欣 | 2023-08-15

以小說《兄弟》、《活着》和《許三觀賣血記》等作品成名的中國作家余華,在今年香港書展舉行期間,獲邀出席以「文學自由談」為主題的講座,活動吸引約一萬人報名,講座開始前,場內三千座位早早爆滿,部分書迷亦因未能進場而引起一陣騷動。為了讓更多讀者聽到余華老師的演講,大會臨時安排講座分成上、下兩場進行,余華與主持施志咏從創作靈感開始說起,由此談及他花上21年時間寫成的近作《文城》,以及回應未來人工智能的威脅。

《The Dreaming》:意識之河的色度

劇評 | by 吳騫桐 | 2023-07-25

江逸天和蔡宛蓉攜手打造的舞台《The Dreaming》是一場關於人類原始習俗的典禮,吳騫桐在這個儼如聖所的地方,卻難以走進澳洲原住民如夢的意識之河,從而認為兩類人似乎是難以靠近,不可能產生共鳴,城市人與原始人其實有種根本性的分野。

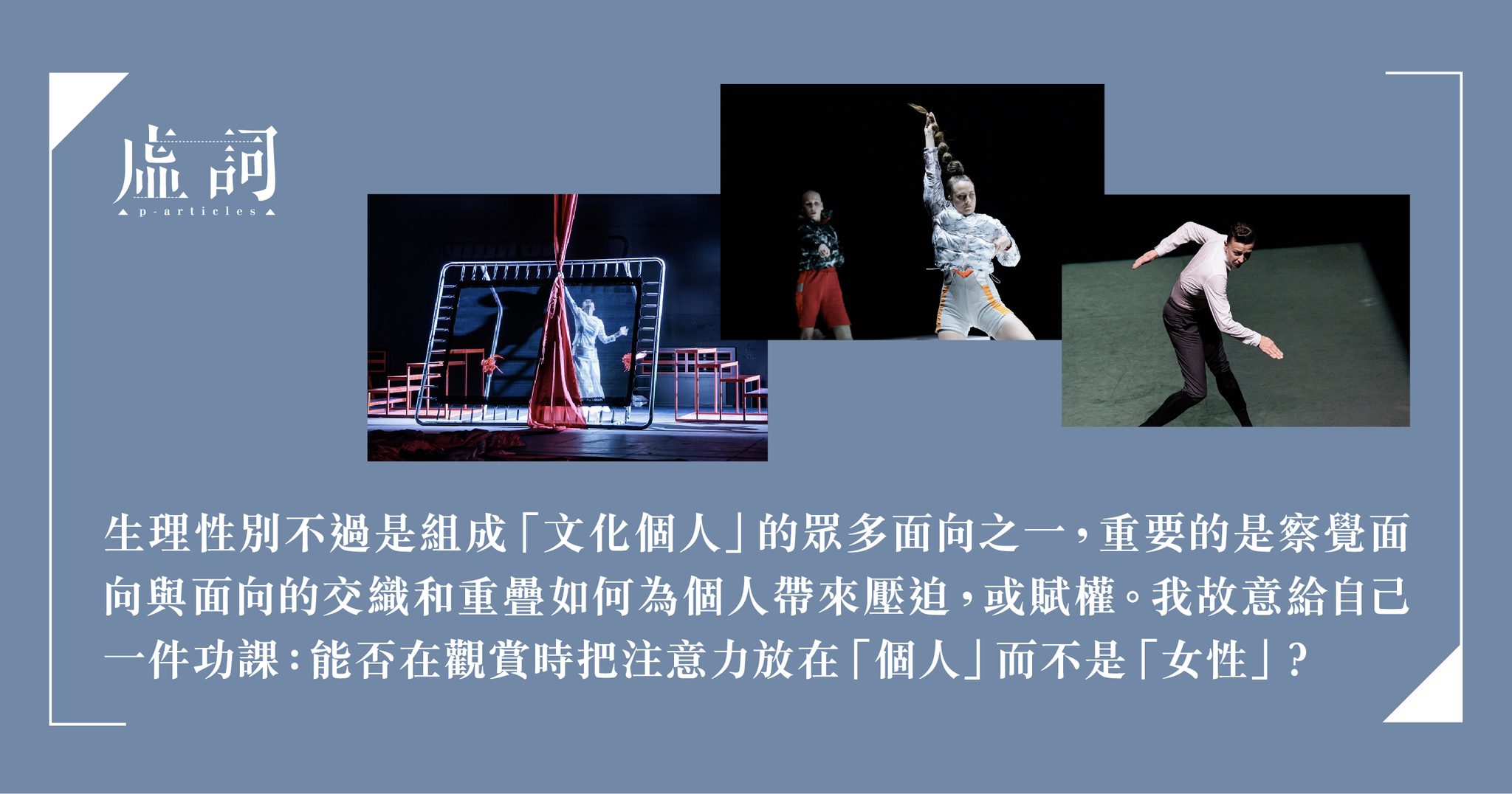

「自由舞2023」: 繁花與餘香

其他 | by 俞若玫 | 2023-07-13

喜見「自由舞2023」沒有淪為一個只為娛樂及旅遊服務的舞蹈節。策劃團隊在選取節目上顯出平衡功夫,既要考慮票房,又要培養及刺激觀眾口味,同時支援本地編舞家持續創作。可以說,一手安排優質的節目,另一手新增形體導賞,普及舞蹈知識和眼界,同時打開編舞視野。不過,在性別議題論述及討論方面,還可以再深入,女藝術家也不一定有很強的性別意識。希望來屆對「自由」的意義有更多元及豐富的呈現,在選取節目時,不妨多引入白人以外的作品,舞種也可以更豐富,如果以社會議題為焦點,期待有更深刻的論述及研究,讓繁花餘香四散。

【文藝Follow Me】一場正在發生的夢 《The Dreaming》江逸天 蔡宛蓉尋找連結之旅

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-07-31

在一片圓形的紅色沙地中央,舞者侯叙臣破土而出,如同祭品般在祭台上蜷縮、掙扎、伸展、釋放,圍繞著他的是六條會發聲的柱樑,咿咿呀呀、叮叮噹噹、鏜鏜咚咚,旁邊的觀眾也圍成一個又一個圓,目睹、經歷祭典,在音樂落幕之際,與侯叙臣一同走向光茫。

【文藝Follow Me】在新蒲崗翻騰三周半 七名「有爵之士」轉出四千呎自由

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-05-21

從新蒲崗一幢工廈的電梯中走出來,一道黑色大門上掛著一個尿兜,下方貼著兩張紅色揮春,寫著「I GOT翻騰」、「I GOT MUSIC」,這裡就是七名「有爵之士」開的爵士樂平台「翻騰三周半」(下稱「翻騰」)。

《天工開物》復刻出版NFT書 董啟章盼新模式開出自由之路

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-04-25

過去一年,NFT、元宇宙的興起,為藝術、文化或娛樂創作者帶來翻天覆地的變化,創造了新的市場和營運模式。NFT能否同樣為文學出版帶來轉變?香港作家董啟章與台灣飛地出版社一同探索這種全新的出版方式,將小說《天工開物.栩栩如真》以NFT書的形式重新出版,讀者可在網上購買限量1000本的NFT書,並在電腦、平板或手機上閱讀。在NFT、區塊鏈、虛擬貨幣的世界上,開始文學出版的一場實驗。

玩一場囍事,舞出關係支點——自由舞2023:訪梅卓燕、陳建文《囍 — 紅色的承諾》

專訪 | by 鄧小樺、陳芷盈 | 2023-04-13

故《囍》以三條主線切入婚嫁的不同面向,主線一把港粵婚嫁儀式袪魅,一一轉化成舞蹈重現,主線二加入了舊時圍村的哭嫁歌揭穿悲涼本質,主線三則以《帝女花》借古諷今。當中第二主線尤其令人心傷,原來在六十年代以前,香港仍流行著哭嫁儀式,在新娘出嫁前一晚,新娘會睡在一張「攤屍蓆」,一群姊妹就圍著她唱歌哭別,一直到新娘快要到達男家才止住哭聲,此時新娘便要把「愁巾」(3x3吋的小方巾)丟下,意指放下舊事,換上新身份。梅卓燕指,「我覺得哭嫁歌就像心理治療。在盲婚啞嫁的年代,為免同姓近婚,新娘會嫁到遠方,窮人家更如同賣女,所以真是生離死別,一別就是一生,哭嫁根本是人之常情。」

【文藝Follow Me】像黃念欣這樣的一個中文系女子 《夕拾朝花》:在限度中尋找自由

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-11-28

黃念欣(香港中文大學中文系副教授)在她的新書《夕拾朝花》中常常說「像我這樣的一個中文系女子」,那麼她是怎樣一個中文系女子呢?她領我們到她位於中文大學馮景禧樓五樓的中文系辦公室,那是細小、明亮又整潔的一個房間。她拉開窗䈴,外面是中大的蓊鬱與天空的藍。裡面有裊裊的白煙、書及畫。

《時間也許從不站在我們這邊》獲頒台灣「金鼎獎」 鍾耀華:我們真誠創造,我們始終自由

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-11-07

由台灣文化部主辦的「第46屆金鼎獎」,日前(3/11)舉行頒獎典禮,傘運學生代表、前學聯常務秘書鍾耀華的文集《時間也許從不站在我們這邊》,與另外三本文學作品,包括甘耀明《成為真正的人》、唐福睿《八尺門的辯護人》與胡長松《幻影號的奇航》,獲頒「文學圖書獎」。對於獲獎,鍾耀華亦有在社交平台發表得獎感言,談及寫作對他的意義,並借用書名勉勵各位,「所謂命定是自己的選擇,我們真誠創造,我們始終自由」。

【已讀不回 S2 #26】6號@RubberBand|自由與牽絆之間:Judith Schalansky《寂寞島嶼》

已讀不回 | by 6號 | 2022-08-19

《寂寞島嶼》的作者Judith Schalansky成長於冷戰時期的東德,不能出境的她從小未曾有過旅行的經驗。地圖成為她探索世界的起點,通過觀察國家的版塊形狀,她幻想出當地不同的歷史故事。無法出境的我們,今集已讀不回Book Channel,不妨與Rubberband 6號 一起,跟著Schalansky在書海上航行。

自由空間音樂會《午後看海》:所有人類都是海的囚徒

劇評 | by 吳騫桐 | 2022-06-07

混揉文學與音樂的跨界演出《午後看海》放置在城市邊陲的海堤地帶。夜間跋涉,下車走一段長長的路,已讓人有種全黑潛游的錯覺。《午後看海》場刊小誌內的七篇散文,如同散文集《回家》的後續。策劃演出的音樂人江逸天說,這次合作始於兩年前閱讀了《回家》。我很好奇人們從作家投映自身的文字裏,終究看到怎樣一面倒映自己的內部海域。能借取別人的骨架來繫住漂流的心靈嗎?他們是安坐於船上的過客,划撥浪尖的泅水者,還是水下很深很深的失溺遊魂?

訪《品品》︰三小時展演放題,揀飲擇食的自由意志

專訪 | by 蘇麗真 | 2022-04-11

表演場地解封在即,不加鎖舞踊館為觀眾獻上年度製作《品品》,由六個不同背景的藝術家,以「食」為題發揮天馬行空想像,打破表演者與觀眾的界限,在三小時的演出時間,讓你我享受「揀飲擇食」的自由意志。

「排隊」詩輯:打了針就可以自由吃喝

詩歌 | by 淮遠、鄭點、獱獺笑 | 2022-02-20

防疫升級再升級,排隊強檢成為當下香港的常態。偏偏正是天寒地凍冷雨交逼之際,為了「證實」自己健康之軀而令身體受害,其中的荒謬和非人性化,連一向權威的醫療體系都解釋不了。三位詩人淮遠、鄭點和獱獺笑各寫詩句,語帶哀憤,或是嘲諷,觀照今日各地各區的民間之苦。

【無形・酒呀!我叫你酒呀!】前置詞:間中飲醉酒,很喜歡自由

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2022-06-01

慶祝時喝酒,開心時喝酒,傷心時也要喝酒。對許多作家來說,為了寫作而喝酒也相當常見,尤其酒能給予的,是種高度藝術性的精神文化。今期《無形》邀請作者以「酒」為題,對鄧正健來說,酒像是延綿多年的成人禮,楊天帥則把自己與酒精的關係,當成史料檢視過去的不同階段。廖偉棠寫下四首致「理想酒友」的詩,帶著期待,卻又暗藏對孤獨的執著,謝曉陽則以最爛的野葡萄酒,逃離心靈所受的鞭韃。身為長期失眠者的沈意卿,以酒入夢,但醉境與夢境,往往難以分清,正對照了江祈穎談醉與夢的真實。紅眼的短篇小說則以威士忌為題,自從南方某個小鎮開始釀製,人口就如蒸發的威士忌般逐漸消失。最後收錄「香港三聯」編輯團隊的訪問,分享他們如何推廣閱讀,透過書籍展示香港本土創意,讓文學重新進入大眾視野。

從四部科幻名片淺談「自我意識」:自由意志 vs 命運

影評 | by 易山 | 2021-12-29

在小說、電影及動漫史上,科幻巨構無數,但經常都圍繞一個疑問:假如記憶都是被植入的?而電影The Matrix更進一步問:或者我們生來就活在一個虛擬世界?即是說,所有關於閣下的身份及記憶,都是不真實的。這就與Plato的「理念論」一脈相承:我們在現世看到的,都是假象。

《爆機自由仁》:自由人在美麗新世界

影評 | by 小黃 | 2021-09-13

《爆機自由仁》的賣點極多,亦有著眾多經典遊戲或英超漫畫的彩蛋。就算不是遊戲玩家,也會看得相當過癮。但過癮之後,餘韻大多來自電影世界的設定。電影裡面的「自由城市」越細想竟越像阿道斯 · 赫胥黎筆下一個遊戲化的「美麗新世界」。

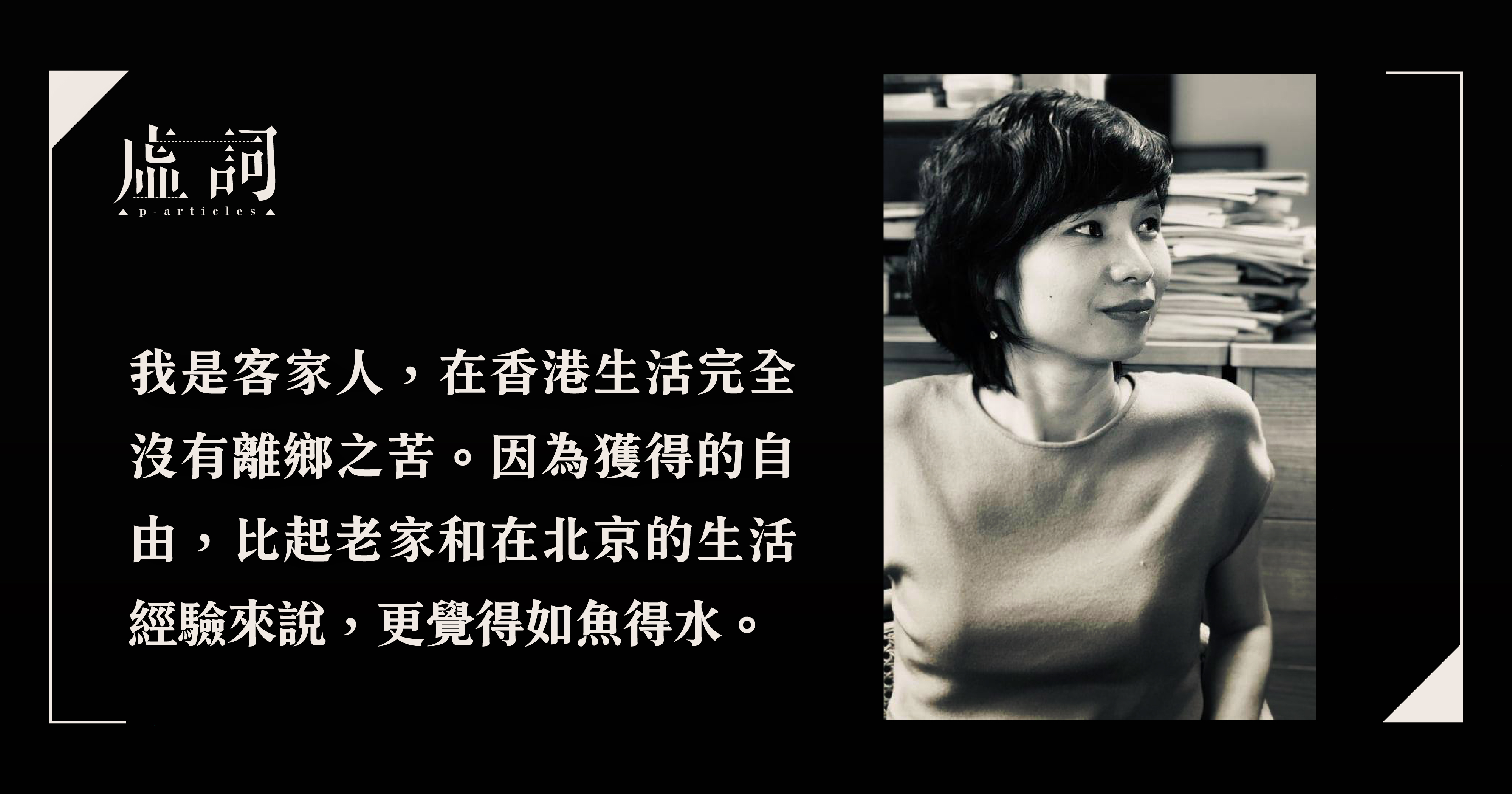

筆訪曾金燕 —— 一個邊緣人的香港八年:自由與恐懼共生

專訪 | by 王月眉 | 2021-07-10

曾金燕從北京來港八年,飛機降落香港時,反國民教育正值新一輪高潮。八年間,她一直自覺是作為內心的流亡者、知識分子和女性所處的邊緣人。面對高度發達的資本和政治高壓,香港今非昔比,離港前夕,曾金燕回顧這段日子的生活經驗和快速變化,像是最後的道別。

【無形.忘不鳥】前置詞:忘不了的自由飛翔

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2021-02-01

當疫情使我們無法行旅,城內自由的空氣又愈變稀薄,周遭社會因各種荒謬而瀰漫的陰霾,自不然令人有種想飛出去的渴求。今期「無形」以雀為題,像善言且具智慧的鸚鵡,越山飛來同步過冬的紅尾伯勞,或是天亮前現身的烏鴉,不同作家都訴說著他們與雀鳥相遇的故事。苦難當前,集氣保命,只為他日拍翼再飛,見證重生。

【駱頴佳新書摘錄】自由之夏的良知覺醒:《情感資本主義》後記

其他 | by 駱頴佳 | 2020-10-14

駱頴佳的新書《情感資本主義》,書寫過程經歷兩件巨大的「情感事件」,社會運動與肺炎疫情,都觸動香港人的情緒。未來的路難行,作者透過這本新書,望能刺激更多的人,對情感政治作進一步的思考。

【教育侏羅紀】父母是朋友?探討兒童賦權的意義

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2020-09-15

「賦權」似乎是從上而下的一個過程,是一個父母賦與子女自主權利、循序漸進的過程,不可一蹴而就,亦沒有捷徑可走。

自由社運記者,蕭雲的書包

其他 | by 蕭雲 | 2020-07-03

自由社運記者蕭雲,背囊總是揹著漢彌爾頓的傳記,還有許多對他影響深遠的書籍。背負這本超越「磚頭」而達「枕頭」級的傳記,成為自己的包袱走啊走,也許一切終將會變得更好,這就是希望帶給他的救贖。

【虛詞・疫症迫降】自由落體

小說 | by 譚嘉寶 | 2021-09-24

我大力推開他,抬頭仰望,發現自己困在井底。這裡的空氣很侷促,「死對頭」氣喘喘,滿頭大汗,眼睛睜得大大,有幾條鐵鍊縛著他的手、腳和腰。他時而哭泣,時而狂笑,不停對我咆哮「這世界太荒謬!」

【無形・有人喜歡黃】另類抗爭——黃色經濟圈

其他 | by 貳叄書房 | 2021-09-27

與其說抗爭者杯葛藍店,我更相信這是自由市場會發生的常事,一間公司滿足不到大眾的期望,消費者自然拒絕在該店消費,就如TVB沒有根據事實報導新聞,自然在自由市場的機制下沒落。

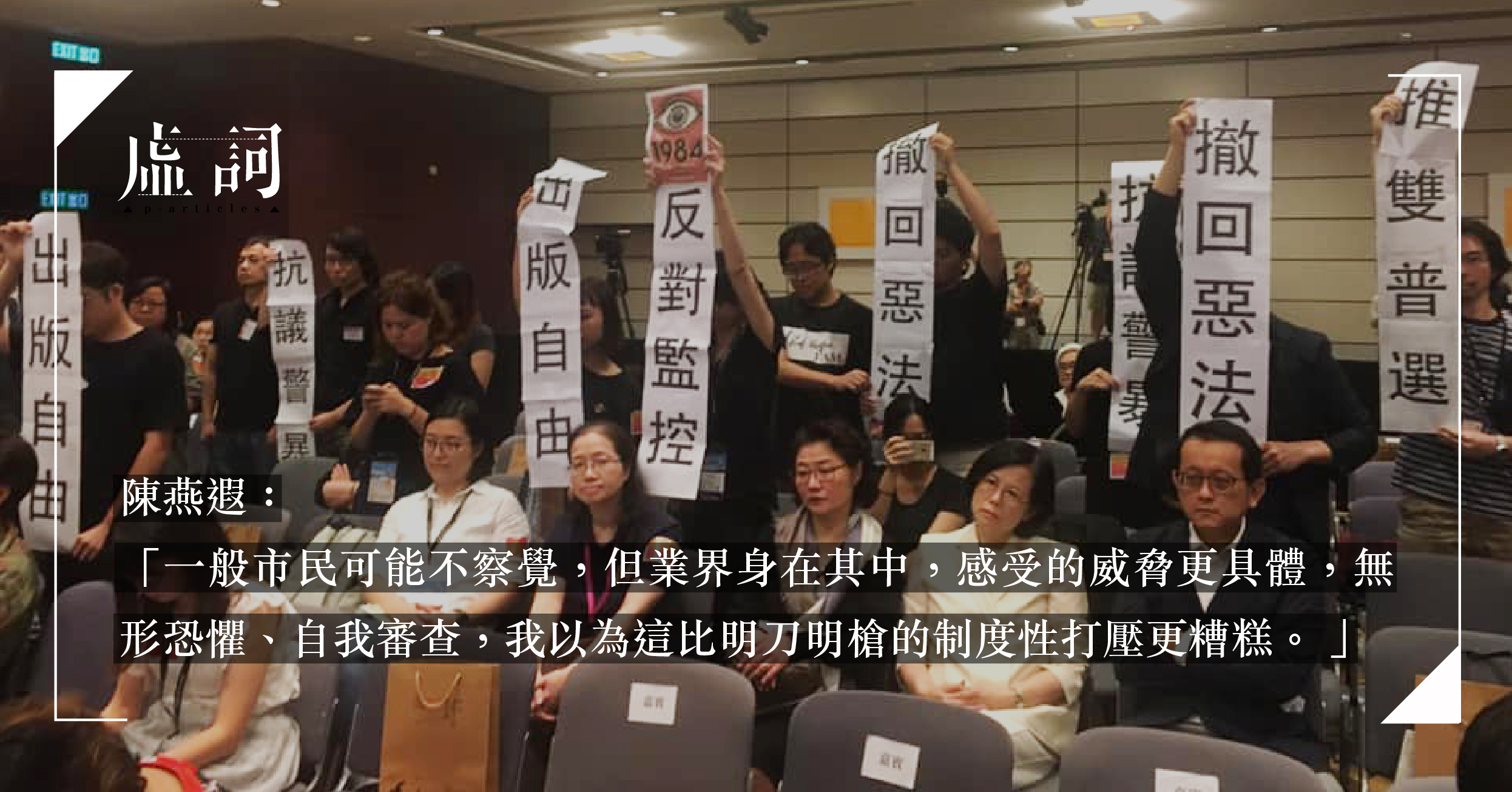

向邱騰華默站抗議 出版界:抵抗無形恐懼

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-12-09

「第二屆香港出版雙年獎」頒獎禮,已於前天(7月17日)首日的香港書展舉行。典禮嘉賓、商務及經濟發展局局長邱騰華致辭期間,有出席人士默站抗議,身穿黑衣,舉起「撤回惡法」、「抗議警暴」、「反對監控」、「出版自由」及「推雙普選」等白底黑字的紙牌,向政府表達不滿;邱騰華沒有因示威中斷發言,典禮之後,僅以一句回應傳媒:「香港是擁有出版自由,表達意見的社會,社會大眾可用和平方式表達訴求。」「第二屆香港出版雙年獎」頒獎禮,已於前天(7月17日)首日的香港書展舉行,不少獨立出版社亦有幸獲獎。典禮嘉賓、商務及經濟發展局局長邱騰華致辭期間,有出席人士默站抗議,身穿黑衣,舉起「撤回惡法」、「抗議警暴」、「反對監控」、「出版自由」及「推雙普選」等白底黑字的紙牌,向政府表達不滿。邱騰華沒有因示威中斷發言,典禮之後,僅以一句回應傳媒:「香港是擁有出版自由,表達意見的社會,社會大眾可用和平方式表達訴求。」

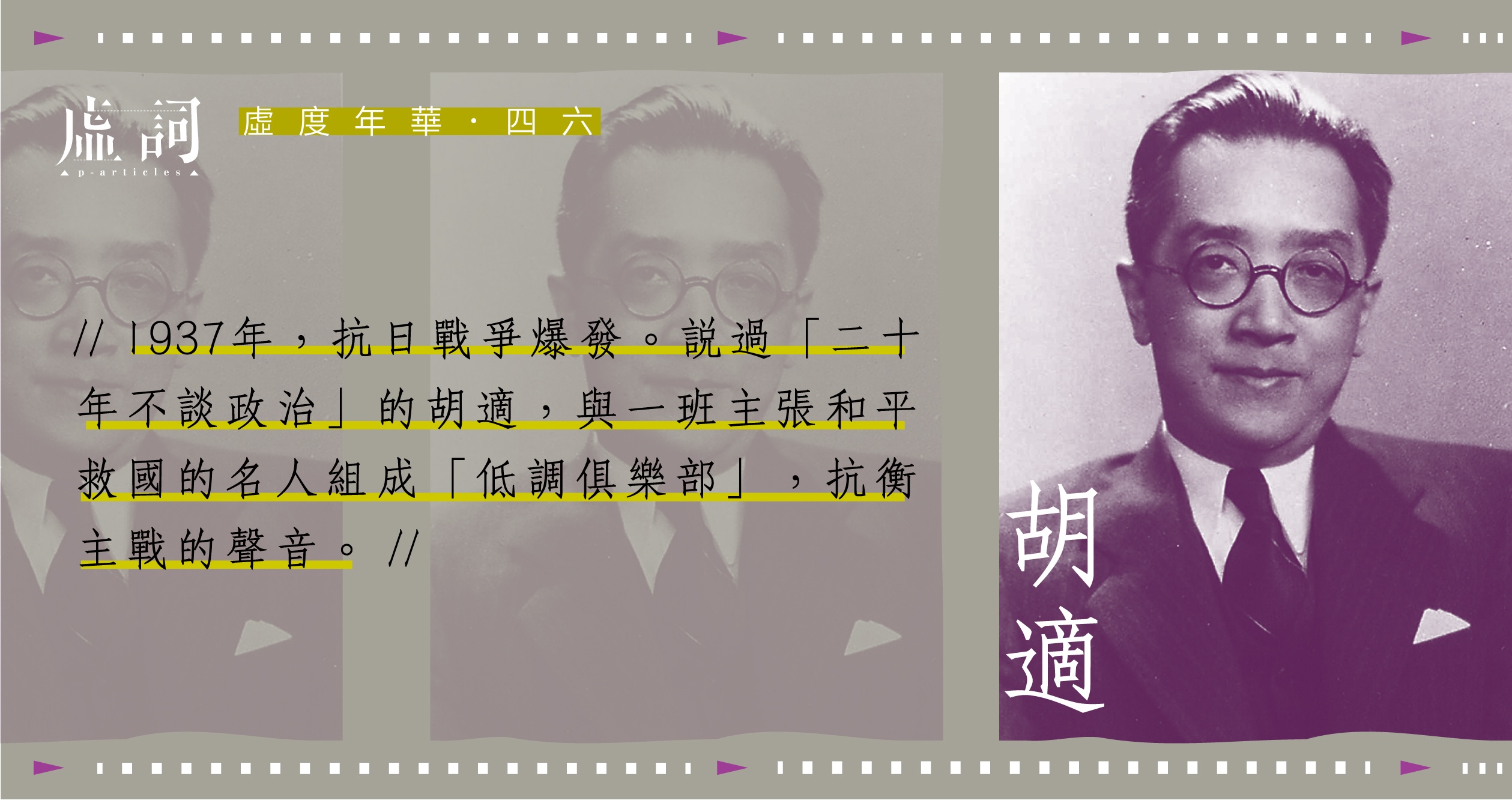

【虛度年華.四六】胡適︰沒有低調的自由

四六 | by 虛詞編輯部 | 2018-12-07

說胡適是一個力求低調的人,相信會引起不少人爭議--發表《文學改良芻議》而觸發新文學運動;多次與梁啟超、李大釗等知識分子論戰;出任過駐美大使,被提名諾貝爾獎,還差點在蔣介石的協調下,成為國民政府遷台後的首位中華民國總統。在其張揚注目的事跡背後,專心學術,才是他最大的心願。1917年成為北大教授時,他已經拋下豪語:「二十年不談政治!二十年不干政治!」 1937年,正是他「二十年不談政治」定位的終點。

馬建重返大館 作家與文化界捍衛自由

報導 | by 虛詞編輯部 | 2018-11-09

今晚約八時左右,原本決定取消場地提供的大館發出聲明,表示願意重新提供場地,而其原因是馬建將作為小說家身份出席、無意借大館作為促進個人政治利益的平台。

【無形.寒】工程師也應該讀文學——專訪許寶強

專訪 | by 李卓謙 | 2018-10-19

讀政治經濟學出身的許寶強,將政治經濟學結合文化研究,以文化經濟學的進路分析近年香港的政治社會亂象,嘗試為香港把脈。《回歸人心:極權臨近的香港文化經濟學》結集許寶強近十年的文章,從一國兩制的消亡,威權管治,民粹政治與情感政治,談到民間如何自救,內容龐雜,但關懷的核心不變,那就是我們在這個極權臨近的時代,該如何自處?

【虛度年華.廿八】卡繆︰自由之始

廿八 | by 虛詞編輯部 | 2018-10-12

如果將阿爾貝.卡繆(Albert Camus)的一生分成幾個階段,28歲的他,剛好踏在「荒謬期」與「反抗期」的界線之上。這位最年輕的諾貝爾文學獎得主,以他的「荒謬」哲學最廣為人知,荒謬之後又導向「反抗」與「自由」等等超脫的概念,然而,在文學家的身份下,卡繆首先是一名記者……

在麥難民的墓前,再思自由抗爭的可能——「阿甘本與變向裸命」講座紀錄

報導 | by 致寧 | 2018-07-25

某個無眠的晚上,馬玉江到灣仔麥當勞買漢堡包,自幼長於中國農村的他偶然發現,「與無家可歸的人在一起,有種熟悉感、安全感。」於是他用了一年時間收集麥難民的餐飲單據,做成個展《夜未央》。七月八日的講座「阿甘本與變向裸命」,由策展人朗天主講,他笑言雖名為講座,實則是他小小的個人分享報告。展覽揭示的麥難民現象,觸發朗天思考自由抗爭的可能,他更指出麥難民的生存狀況與我們相距不遠。因為從某種意義來說,「我們都在走向becoming-bare-life的絕望境地。」

於是,我們翻起第一片土——董啟章、甄拔濤、袁兆昌談《自由如綠》

專訪 | by 李卓謙 | 2018-08-10

「香港文學是城市的文學。」這種印象或許太過根深柢固,以至當我們想數出一兩本香港書寫自然的作品時,幾乎都會為之語塞,糾纏半天或許只能道出吳煦斌的名字。訪問幾位參與撰寫《自由如綠》的作家,幾乎都不約而同說到,在香港寫植物/自然的作品,不是沒有,但實在少。如此,由廿四位香港作家寫廿四種植物的《自由如綠》就成為了異數,更是史無前例。相較在台灣已經發展得頗蓬勃的自然書寫,香港或許只是剛剛起步,董啟章說這是一本播種插秧的書,而不是收割的書……

書展有感:我們的自由與文化在枯竭中

其他 | by 周保松 | 2018-07-19

2014年的雨傘運動,肯定是香港書展的分水嶺。變化是如此明顯。教人詫異的,是我見不到有多少媒體和評論人留意這個變化,並作出深入報導。