SEARCH RESULTS FOR "詩三首"

詩三首:〈擬童詩〉、〈吃蘋果的人有福了〉、〈火柴〉

詩歌 | by 潘國亨,王兆基,伊藤雪彥 | 2026-03-06

讀詩三首。潘國亨傳來〈擬童詩〉,藉反諷的孩童視角,揭露升學主義下扭曲的家庭期待與階級焦慮;王兆基的〈吃蘋果的人有福了〉隱喻香港傳媒遭打壓的悲劇,控訴強權暴力與平庸之惡,以及他對判決及新聞自由倒退的憤怒;伊藤雪彥在〈火柴〉一詩中,借火柴短暫燃盡的宿命,感嘆在速食功利的時代,即使奉獻者燃盡生命照亮他人,卻只換來隨意的取用與拋棄。

詩三首:〈世界因你而美麗〉、〈夜宴〉、〈在萬里無雲的日子裏〉

詩歌 | by 飲江, 徐竟勛, 詹嘉聰 | 2026-02-22

讀詩三首。飲江傳來〈世界因你而美麗〉一詩,以文字遊戲解構難民、歷史與地緣的界線,並以一句平常屢屢出現的「留意番餘額」一句拉回日常生活,喻示微小言語可挽救詩歌乃至世界;徐竟勛的〈夜宴〉描繪了一場生死交錯的超現實家宴,了在喧鬧的勸酒與孩童的童言無忌中,交織著垂老生命的倒數與死亡的逼近;詹嘉聰在〈在萬里無雲的日子裏〉中吟唱一首青春的輓歌,從無憂無慮的逃課時光與鐵道上的幻想,過渡到成長後必須面對的寒意與破滅,捕捉純真消逝的失落。

葉英傑詩三首(三)

詩歌 | by 葉英傑 | 2026-02-12

詩人葉英傑乃是大埔大火災民之一,再度傳來詩作,甫寫災後感受。在〈安家〉一詩中,透過新住客搬入中轉屋,其孩子已找到嬉耍的地方,映照出大人面對動盪的沉重與孩童在夾縫中作樂的生命力對比;〈回家的理由〉用魚兒洄游產卵的本能,比喻人們災後對家的牽掛,災民回到舊地只能隔著警戒線遠望,道出對舊居的眷戀及面對失去的無奈;〈地上的鳥〉借鳥自喻,寫出新舊居所從昔日的鳳凰木到如今單薄的樹與亂草,隱喻出自己的「無根感」和與脆弱,而失去舊居的鳥兒如常求生,如流離災民仍存生命韌性。

詩三首:〈肥蟲紀〉、〈禁果〉、〈自由放射〉

詩歌 | by 王兆基, 王培智, 陳唸雲 | 2026-02-06

讀詩三首。王兆基傳來〈肥蟲紀〉一詩,以輕鬆幽默描繪詩友「肥蟲」的聒噪,藉此捕捉生命中那種噴薄而出、不加掩飾的能量;王培智的〈禁果〉藉伊朗政局隱喻極權下的信仰掙扎,將仁愛化作禁果,期待淚水後的收割;陳唸雲〈自由放射〉一詩透過冷冽的機械意象,隱喻現代文明中個體精神的崩解,為一剎的失控的瞬間才能感受可貴的自由。

詩三首:〈格陵蘭的貓〉、〈侵掠〉、〈聖誕即景2025〉

詩歌 | by 飲江, 徐竟勛, 小煬 | 2026-01-30

讀詩三首。飲江傳來〈格陵蘭的貓〉一詩,借美國總統特朗普意欲購買格陵蘭的新聞為藍本,並柔合希臘神話與民間寓言,透過荒誕與黑色幽默的文字,諷刺當代政治領袖的狂妄自大,以及「奇奇怪怪地不奇怪」的時代現狀;徐竟勛在〈侵掠〉中寫出現代人面對生活壓力時即使希望徹底躺平,卻又不得不勉強動起來以維生的內心掙扎;小煬的〈聖誕即景2025〉以本應歡樂且溫暖的聖誕與內心孤寂對照,映照出當面對生活重壓、青春逝去時,內心深處那份無法言說的荒涼與對純粹心靈的渴望。

詩三首:〈染指〉、〈對〉、〈水循環〉

詩歌 | by 徐竟勛, 無焰, 曾靜雅 | 2026-01-16

讀詩三首。徐竟勛傳來〈染指〉一詩,借藍染與藍曬顯影的意象,轉化為情感的滲透與記憶的顯影,在幽微燈火中顯影情感的離合與烙印;無焰的〈對〉以回應大埔火災後的會議,用目光構建出雙方決絕的對峙,展現災民不滿的情緒;曾靜雅在〈水循環〉中,藉刮鱗、洗衣等日常水聲道出情感的壓抑,當生活的漩渦演變成精神的風暴,縱使竭力瞞騙自己,內心終將迎來無聲的海嘯。

葉英傑詩三首(二)

詩歌 | by 葉英傑 | 2026-01-08

詩人葉英傑乃是大埔大火災民之一,再傳來詩作三首。〈無題(7)〉寫於災後半個月,詩人需與其他災民暫搬他方,在陌生環境中渴望偽裝「正常」,彼此因創傷而迴避相認的沈默;〈找路的瓢蟲〉則藉由車廂中尋路的瓢蟲自喻,道出努力尋找方向卻又無所依歸的徬徨;〈無題(8)〉成詩災後一個月,堅持沿用宏福苑地址收信,來維繫與舊家身分的紐帶。盼讀者細味,透過詩與受災的人們同在。

詩三首:〈觀山〉、〈我願意〉、〈蒼蠅〉

詩歌 | by 言水, 黎喜, 曾靜雅 | 2025-12-25

讀詩三首。言水傳來〈觀山〉一詩,以連綿的動態意象反襯山的恆定,藉西西詩句之互文,在紛亂且帶有壓迫感的世態中,確立了沉默而堅毅的見證者姿態;黎喜的〈我願意〉則向土地與母體深掘,在語言的虛妄與勞動的實感間,表達了對集體命運既質疑又願承擔的決絕與無奈。曾靜雅在〈蒼蠅〉以葬禮喻盛宴,透過蒼蠅視角審視人類的貪婪與虛偽,充滿荒誕與諷刺。

詩三首:〈成人〉、〈慧嬰〉、〈城市的早晨〉

詩歌 | by 潘國亨, 徐竟勛, Kelly | 2025-12-19

讀詩三首。潘國亨傳來〈成人〉一詩,描繪從學生時代到成年階段的幻滅,批判社會壓力與理想破碎,透過中學回憶顯青春純真與現實刺痛的對比;徐竟勛的〈慧嬰〉以妊娠為隱喻,以早熟胎兒的陰謀諷刺生命本質的荒謬與原始競爭;Kelly 在〈城市的早晨〉中,以詩句捕捉都市早晨的活力,同時隱含著對時間流逝與青春消逝的感慨。

葉英傑詩三首

詩歌 | by 葉英傑 | 2026-01-08

詩人葉英傑,乃是大埔大火災民之一,傳來詩作三首,抒寫大埔災前災後對比。〈齊家〉寫於災前,是詩人一貫平淡恬靜詩風,當時豈知家破在即;〈無題〉成詩於災後,鉅變已成,那詩中的抽離與創傷反而是外界不能想像的真實;〈無題·二〉記敘災後七日後重返火場收拾,重複說的「仍在」是多麼弔詭的詞,那平靜又是何等驚異。盼讀者細味,透過詩與受災的人們同在。

詩三首:〈千年記〉、〈滑動〉、〈千秋〉

詩歌 | by | 2025-11-14

讀詩三首。浮海看完《世外》後有感而發傳來〈千年記〉一詩,以「執念」與「遺忘」的辯證,叩問輪迴的本質,而嬰孩的初啼便是眾生之苦的證明;陳嘉珊的〈滑動〉寫下身處在一個無法真正接納「我」的世界裡,只能透過吞藥、表演、玩手機等的「滑動」,才能維持一個虛構而疏離的存在理由;黎喜在〈千秋〉捕捉了哀傷的被動,如孩童面對鞦韆之無助,哀傷卻是種無法參與生命律動、置身事外的麻木癱瘓。

【新書】雄仔叔叔《在困難的日子,拈起生活》自序、詩三首

書序 | by 雄仔叔叔 | 2025-10-27

雄仔叔叔今年7月出版個人詩集《在困難的日子,拈起生活》,他在自序中表示集內詩作是自自2019年後,決心「認認真真」寫詩的成果。詩作觸及時代烽火、社群離散與傷逝感嘆。詩集共分「哀傷的窪穴」、「歲月催促•斯人流散」、「點都好,親近地活著」三輯,同時收錄作者38幅塗鴉,既安撫情緒,亦是想像的實踐。虛詞編輯部將分享集內的三首詩作〈有些日子不得露面〉、〈發現自己〉、〈記住個世界〉以饗讀者,讓大家感受雄仔叔叔如何以詩代語,疏理洶湧與靜待的心情。

詩三首:〈回家〉、〈生老病死〉、〈太平〉

詩歌 | by 徐竟勛, 王培智, 寧霧 | 2025-10-17

讀詩三首。徐竟勛傳來〈回家〉,透過現代都市生活的鏡頭,將「家」作為庇護所的理想在現實中不斷被解構與重構;王培智的〈生老病死〉以冷靜又殘酷的筆解,書寫生、老、病、死的四階段,呈現出生命循環的現代圖景;寧霧在〈太平〉一詩中,諷刺「幸福城市」的假象,透過細碎的都市敘事,暴露階層分化、情感疏離與歷史遺忘,呼籲反思個人與集體的失落。

詩三首:〈擬ai書寫之「人一個行到街邊執個橙」〉、〈想成為一隻貓〉、〈用舊了的女孩〉

詩歌 | by 飲江, 曾靜雅, 李曼旎 | 2025-11-27

讀詩三首。飲江傳來〈擬ai書寫之「人一個行到街邊執個橙」〉用輕鬆幽默的語調,將政治、宗教、倫理及科技等主題並置,形成對當代權力與倫理的諷刺和反思;曾靜雅的〈想成為一隻貓〉將貓擬化成理想的生存狀態,藉此對比出現代人對簡單生活的憧憬與無奈;李曼旎以〈用舊了的女孩〉組詩描繪出女性在現代社會中可能面臨的身體焦慮、情感耗損與自我物化的困境與哀愁。

詩三首:〈樹〉、〈某個瞬間就起了風〉、〈到達組詩〉

詩歌 | by 鄭偉謙, 梁偉浩, 李靈枝 | 2025-10-03

讀詩三首。鄭偉謙傳來〈樹〉,父親的植樹勞動與家族的死亡創傷為經緯,勾勒出愛與責任的延續;梁偉浩的〈某個瞬間就起了風〉藉海邊沙堡、漂流瓶,映照命運的驟變與人對「坦誠」的掙扎;李靈枝在〈到達組詩〉中,以列車與縫隙隱喻無法抵達的境界,探討跨越、消逝與書寫的勇氣,揭示存在與失落的邊界,又以AI將原詩進行修潤以翻譯,由此對比出人機在創作詩時有何差異。

詩三首:〈念尼泊爾〉、〈失控練習〉 、〈臺北寫真〉

詩歌 | by 王培智, 俊奇, 徐竟勛 | 2025-09-26

讀詩三首。王培智傳來〈念尼泊爾〉以近期尼泊爾抗爭為題,將人民追求公義的激情與喜馬拉雅山的永恆悲憫並陳,反思歷史與犧牲;俊奇的〈失控練習〉透過一系列違反常理的「練習」,呈現出心靈失序的狀態,以及無法洗淨內在傷痛的徒勞;徐竟勛〈臺北寫真〉一詩,捕捉臺北從傳統到現代的變遷,融合巷弄廟宇與高樓想像,探討城市靈魂的疏離與重生。

詩三首:〈希望〉、〈蝴蝶結〉、〈你和他的位置靠近拉扯〉

詩歌 | by 潘國亨, 梁偉浩, 侯瀚 | 2025-09-20

讀詩三首。潘國亨傳來〈希望〉,首兩節透過天堂與地獄的荒誕意象,最終回歸對逝去親情的真實渴望,將希望的定義從遙遠的宗教信仰拉回至最樸素的人間情感;梁偉浩的〈蝴蝶結〉以腹中的蝴蝶隱喻一段無疾而終的愛戀,情感的消逝如同一場內在的祭奠,最終留下精緻卻又束縛身心的結;侯瀚以〈你和他的位置靠近拉扯〉一詩捕捉人際關係的疏離與矛盾,那些未說出口的話語與無法拼湊的回憶,都化為透明的光,映照著一段無聲的告別。

詩三首:〈熊歌〉、〈和我說我的狗離家是為了自由/漏斗與水喉〉、〈埋藏〉

詩歌 | by 徐竟勛, 雨曦, 李懷一 | 2025-09-12

讀詩三首。徐竟勛傳來〈熊歌〉,以三種熊各自的宿命,隱喻生命中三種不同狀態,無論是用何種方法應對,似乎都難以逃脫各自的悲劇結局;雨曦的〈和我說我的狗離家是為了自由/漏斗與水喉〉透過書面語和廣東話的用字切換,營造出一種混亂、焦灼且極度私密的內心獨白,從中叩問權力、身體、創傷與自由之間的關係;李懷一在〈埋藏〉一詩呈現空洞與漂泊的悲傷感,選擇告別曾經充滿生命力,如今卻已然腐朽、無處安放的自我。

詩三首:〈有馬〉、〈唐樓的竊聽術:走音集〉、〈高雄寫真〉

詩歌 | by 黎喜, 王兆基, 徐竟勛 | 2025-08-22

讀詩三首。黎喜傳來散文詩〈有馬〉,以馬的奔跑搭建出一個穿梭往返不同時空的舞台,然而奔跑本身既無答案又無得失,彷彿奔跑便只是為了奔跑無需多想;王兆基的〈唐樓的竊聽術:走音集〉,為記「第六屆齊人詩歌X藝術節」與其他藝術家交流藝術的當下,以自動書寫的方式寫下對不同藝術表演的想像;徐竟勛則傳來〈高雄寫真〉一詩,以一些高雄與香港相似的地名作為聯想的起點,在港的往事不由與在高雄漫遊的當下產生連繫,二者並置的同時亦淡淡地浮現出鄉愁的味道。

詩三首:〈爻〉、〈腳趾〉、〈離開 / 海床 / 到達 / 到達〉

詩歌 | by 潘國亨, 鄭偉謙, 梁偉浩 | 2025-08-09

讀詩三首。潘國亨傳來詩作〈爻〉,透過詩中出現的宗教、神話與自然意象的碰撞,書寫女性處女狀態到性覺醒,再延伸至超越肉體的靈性追求;鄭偉謙以〈腳趾〉悼念序言書室貓店長未未離世,以詩代言緬懷與牠的回憶,祝願未未在色彩斑斕的地方好好生活;梁偉浩的〈離開 / 海床 / 到達 / 到達〉,焦於「到達」與「離開」的辯證,營造出水下世界的隱喻,象徵情感的深潛與浮現。

詩三首:〈茶記〉、〈退步書:致艾連·葉卡與吉克·葉卡〉、〈去死吧,市場貓〉

詩歌 | by 言水, 王兆基, 劉梓煬 | 2025-08-01

讀詩三首。言水傳來〈茶記〉,以香港地道文化的茶餐廳隱喻人類在殖民、壓迫與存在危機下的掙扎;王兆基的〈退步書:致艾連·葉卡與吉克·葉卡〉借動漫《進擊的巨人》的葉卡兩兄弟,及劇中的軍事進步為意象,述說戰爭荒謔如何使世界退步;劉梓煬〈去死吧,市場貓〉詩作名致敬香港詩人陳滅的《市場,去死吧》,以貓諷刺消費文化的虛偽。

詩三首:〈石身〉、〈春天〉、〈無題〉

詩歌 | by 王兆基, 黎喜, 潘國亨 | 2025-06-28

讀詩三首。王兆基傳來〈石身〉書寫對逝去親人的思念,反思生命無常,以碑石、紙花等尋找慰藉與存在的延續;黎喜的〈春天〉描繪了兩人試圖逃離現實的經歷,表達對社會規範的抗拒,在想像中尋找自我實現的可能性;潘國亨〈無題〉詩作暗示記憶的抹去與書寫的徒勞,呈現出生命無常及自我存在的深刻叩問。

詩三首:〈故事離真實有多遠之明日之後特過特朗普〉、〈繡球花節〉、〈人偶〉

詩歌 | by 飲江, 鄭偉謙, 徐竟勛 | 2025-06-13

讀詩三首。飲江傳來〈故事離真實有多遠之明日之後特過特朗普〉,透過模仿AI的風格撰詩送給崑南,以輕鬆幽默的語調,又用諧音和雙關語諷刺政治,呈現歷史與未來的碰撞,在混亂中尋求和解的可能;鄭偉謙的〈繡球花節〉指出當公眾觀賞繡球花的美麗時,卻忽視了周遭工人的生存狀況,質問社會的冷漠與不公;徐竟勛以〈人偶〉一詩描繪人偶的沉默與無力,與畫家的創造形成對比,探討生命的無常與藝術價值的關係。

詩三首:〈聞教宗說不信主的人可以上天堂之 隨街跳〉、〈有沒有詩可以不詩〉、〈停電,訣別,人工智能〉

詩歌 | by 飲江, 王兆基, 蔣沁汝 | 2025-05-23

讀詩三首。飲江傳來詩作〈聞教宗說不信主的人可以上天堂之 隨街跳〉,以灰諧的詩句探究著信仰與救贖之間的關係,亦藉詩作緬懷幽默的已故教宗方濟各;王兆基的〈有沒有詩可以不詩〉以一連串反問句,探索詩歌的可能性與邊界,指出詩歌可以超越規範,化為不同形狀;蔣沁汝以〈停電,訣別,人工智能〉一詩揭示了現今AI盛行的時代,人類開始對其有著情感的依賴性,一旦遭到停電,所有基建於網絡的情感將歸於虛無。

詩三首:〈雉雞〉、〈My Dear〉、〈小手掌——給五一工作的你〉

詩歌 | by 徐竟勛, 潘國亨, 王兆基 | 2025-05-18

讀詩三首。潘國亨傳來詩作〈My Dear〉,以父母為對象,探索性別身份與家庭角色的複雜性與流動性,質疑傳統性別的規範,揭示出身份的流動與不完整性;徐竟勛的〈雉雞〉,描寫在面對生命中的責任與期待時所經歷的掙扎與轉變,表達出對超越困境、重獲新生的渴望與希望;王兆基以〈小手掌——給五一工作的你〉一詩獻給在勞動節工作的母親,向眾母親無私的奉獻表達感激與崇敬之意。

詩三首:〈我要讚美失敗〉、〈裏面的裏面〉、〈松果笑筊〉

詩歌 | by 郝偉凡, 雨曦, 徐竟勛 | 2025-04-25

讀詩三首。郝偉凡傳來詩〈我要讚美失敗〉,以一種近乎歌頌的形式試圖重新定義失敗的價值,認為失敗並非純粹的負面結果,而是生命與創作中自然且必要的一環;雨曦的〈裏面的裏面〉 揭示社會底層人物在社會變遷下人性掙扎與情感斷裂,以冷靜的語調記錄這些苦難,卻又流露出對愛與忍耐的肯定,試圖在殘酷現實中尋找一絲溫暖;徐竟勛詩作〈松果笑筊〉以「笑筊」這占卜結果不明確的狀態及松果為媒介,在詩中表達出對生命循環與無常的沉思,流露出對命運掌控的無力感,卻也在搖擺的風中尋找適應與平衡。

詩三首:〈筆名〉、〈我將死在這片黑泥裡〉、〈酥油茶〉

詩歌 | by 徐竟勛, 張皓, 曜源孜 | 2025-04-10

讀詩三首。徐竟勛傳來詩作〈筆名〉,描述「我」收到來自阿富汗、俄羅斯、巴勒斯坦、索馬利亞及伊朗航空母艦的登入請求,試圖複製或竊取「我」的個人身份,書寫網絡時代人們逐漸迷失,個人邊界開始模糊並遭到侵蝕;張振皓的〈我將死在這片黑泥裡〉裡,以「食風的稻草人」為開首不斷置換場景,各處都纏繞著死亡與絕望,即使黎明再次蘇醒,亦不過是黑夜前的前哨;曜源孜作品〈酥油茶〉書寫古道上的漢商穿越橫斷山脈,來到藏族地區,與當地文化交融的過程,呈現出一種溫暖而神秘的氛圍。

詩三首:〈慣性〉、〈鵝之悲歌〉、〈這一邊和那一邊〉

詩歌 | by 丘亦斐, 王培智, 侯蔽 | 2025-04-04

讀詩三首。丘亦斐傳來詩作〈慣性〉,以「一棵走失的樹」為主體,探討生命的迷失與無常,並將其置於時間與宗教的框架之中,質疑神聖與人性之間的關係;王培智的〈鵝之悲歌〉以口語撰寫深井燒鵝的前世今生,以幽默諷刺的形式憾嘆香港文化身份失落的現象;侯蔽詩作〈這一邊和那一邊〉通過細膩的情感描寫和豐富的意象,提醒人們應理解人際關係的複雜性、接受愛情的雙面性,珍惜生命中的每一刻,在反思中追求成長。

詩三首:〈日光以後〉、〈等一杯咖啡〉、〈十一月〉

詩歌 | by 石堯丹, 潘國亨, 鄭子健 | 2025-03-14

讀詩三首。石堯丹傳來詩作〈日光以後〉,以文字構建出一個疏離而靜謐的世界,慨嘆時間的與人的存在如同幽靈般,在又不在;潘國亨的〈等一杯咖啡〉以咖啡的「苦澀」與時鐘的「宿命論」相呼應,透露出感情的短暫且無常;鄭子健詩作〈十一月〉講述了季節變遷與詩人內心的共鳴,周遭事隨四季變換,詩人只能在其縫隙中掙扎抗衡內心的荒蕪。

詩三首:〈投稿文學獎的內心活動〉、〈遊離〉、〈陳舊的身體〉

詩歌 | by 周先陌, 徐竟勛, 苒苒 | 2025-02-20

讀詩三首。周先陌傳來詩作〈投稿文學獎的內心活動〉,以詩記錄自己參與文學獎的心情,恰如以往青春躁動及創作焦慮,隱喻少年對「被紀錄」的渴望與對現實的抵抗;徐竟勛的〈遊離〉揮灑在東京漫遊時的精神獨白,以疏離的目光凝望城市的孤離感,將漂泊昇華至對存在的叩問;苒苒詩作〈陳舊的身體〉,獻給疲憊靈魂的安魂曲。

詩三首:〈4 ⁄ 23:觀劇集《那年盛夏我們綻放如花》〉、〈斑馬〉、〈引用〉

詩歌 | by 王培智, 徐竟勛, 王兆基 | 2025-02-07

讀詩三首。王兆基傳來詩作〈4 ⁄ 23:觀劇集《那年盛夏我們綻放如花》〉,慨嘆看似日常的生活充斥着難以察覺的暴力,人們生活的日常逐漸邊緣化,反思人類的命運又該當何存;王培智詩作〈斑馬〉,寫人類性格、喜好各異,但唯獨在生與死,起點與終點每人都是一樣;徐竟勛以〈引用〉一詩談論意識形態、文學與現實的相互辯證,探討文學的定義。

詩三首:〈阿修羅時間〉、〈意義〉、〈瀉湖〉

詩歌 | by 王兆基,王崢,王培智 | 2025-01-05

讀詩三首。王兆基傳來詩作〈阿修羅時間〉,平日刷牙、工作與咀嚼事件,面對如斯時代只能在車廂中吿解,寫作整年只是為了一隻鈕扣,萬物在找自己的位置;王培智詩作〈意義〉,寫廖孖記腐乳有人喜歡而有人不喜歡,城市由瓦礫、科技、國際化組成,在語言之中沒有更高尚者;王崢傳來詩作〈瀉湖〉,要向肉眼縮小的瀉湖告別,它從偷窺死亡的縫隙,有人正在倒影中,與偽船長因為交歡,滋養紅藻,引來了一群熱帶魚。

詩三首:王兆基、馮曉彤、徐竟勛

詩歌 | by | 2024-12-02

王兆基傳來詩作〈星期四與風球如常工作〉,二十三年的生活假裝重複,十一月裡有話未能說。口腔不再為語言服務,謊言剝離在瓦頂上,災難上庭,導演要剪接現場,秋季裡只可說風涼話,不如在十一月放過自己;馮曉彤傳來詩作〈有人含屈而終〉,歷史上、虛構中,那些不同意的事情還是在時代的巨輪的前行中被發生,當事人不能說不同意。但即便如此,那些不同意直至身死,也不會被改變;徐竟勛傳來詩作〈運滯〉,我來到寄梅亭時把子彈上膛,不成不就的助理教授在其中浮沉,珍貴的智識無補於事,時間的代價卻日益厚重。讓子彈再飛一會,不知行方,但湖底中研究月紋的那人,並非詩人。

詩三首:〈唐樓的竊聽術:收音集〉、〈寨城〉、〈從倫敦場離開閱讀巴塔耶泛黃〉

詩歌 | by 王兆基,徐竟勛,侯蔽 | 2024-11-04

讀詩三首。王兆基以即興創作方式回應第四屆「齊人詩歌X藝術節」中的音樂表演,載浮載沉,不同物象齊鳴;徐竟勛寫在九龍寨城中打的一局麻將,寫當中的燃燒與毀滅,與歷史失散的節點;侯蔽在倫敦的夜中讀巴塔耶,侵襲者的偶爾闖入與離去回應情慾生命中的無信仰可歸。

詩三首:〈羞澀的城市〉、〈舊物〉、〈代代相傳〉

詩歌 | by 枯毫,徐竟勛,驚雷 | 2024-09-27

讀詩三首。枯毫想像一個羞澀的城市,有人闖入路軌尋覓鮮明的捷徑;徐竟勛寫舊玩具,也紀錄香港老牌玩具店「三和玩具」和中記的過往,察覺自己在成長的過程中已習慣失去,只願你我在今夜化成舊物,相濡以沫;驚雷則回應近月文學界紛沓而至的不同詩集,看見詩人之間代代相傳的文字,遙想數十年後還能從架上取下多少未被套上封膜的書。

詩三首:〈共鳴板:致坂本龍一〉、〈月台〉、〈破音(節錄一)〉

詩歌 | by 王兆基,任弘毅,池荒懸 | 2024-08-28

讀詩三首。王兆基以共鳴板為題,描繪海水和鋼琴的對話之間,坂本龍一使音樂自由,也在自由當中;任弘毅不斷折返午夜的月台,寫關於母校的回憶,也悼念李衍樺教授;池荒懸以即興創作方式回應第一、二、三和五場「齊人詩歌X藝術節」中各項表演,場面接踵而至,也有眾聲喧嘩。

詩三首:〈只是一首詩 Just a poem〉、〈回復正常〉、〈夢〉

詩歌 | by 黃嘉瀛,驚雷,石堯丹 | 2024-08-10

讀三首沉重的詩。黃嘉瀛看過美國藝術家Judy Chicago和近日的奧運新聞後傳來雙語詩作,描述個人在性別認同問題上缺乏自主權,被外部各種力量所定義和控制的困境;驚雷描寫「我」在復常的社會下失語,人們卻在夜間尋求刺激,「尋找比正常更正常的事物與痕跡」,而下架過敏的書反成一種逆向行銷,他亦設問未來書架上還會剩下怎樣的書;石堯丹則迷失於虛幻夢境,時而感受到愛慾的纏繞,時而又感到肉體的無用,以至於想以暴力毀壞自己的身軀。

詩三首:〈伴手禮〉、〈聞訊有人讀我的詩〉、〈天黑請閉眼〉

詩歌 | by 飲江,阮文略,泛涵 | 2024-07-04

讀詩三首。飲江傳來新作,以加沙衝突為題,想像一個偉大的領導人,展開領導人之間對話,以及化干戈為伴手禮的可能;阮文略「聞訊有人讀我的詩」,回顧自己在創作過程的種種掙扎,反思自身與詩歌的關係,在沙漠中喘息時,也想在千萬光年以外尋求連結;泛涵以一組組詩開展了一場驚心動魄的狼人殺,看見虛偽善意的預言家,殺人的村民,不被信任的小女孩,姿整的狼人,聽了許多哀號的獵人,以上的死亡,造就了野孩子的王座。

詩三首:〈行刑的早上〉、〈奋斗青年的手搖日常〉、〈菲林〉

詩歌 | by 枯毫,曾繁裕,石堯丹 | 2024-06-23

讀詩三首。枯毫想像一個行刑的早上,女子點了一份蛇羹,於是在蛇、古巴詩歌〈Sensemayá〉和觀世音菩薩之間,詰問暴力與救贖之間的矛盾和糾結;曾繁裕則描繪蜜雪冰城「奋斗青年」的手搖日常,即使努力也不會加工資的;石堯丹則面對巨大社會變革時,試圖通過菲林來尋求心理慰藉,「把恐懼定格於鏡內」。

【虛詞・◯】詩三首:〈永恆輪迴〉、〈火〉、〈無形和黑色月亮〉

詩歌 | by 林閒、泛涵、文津 | 2024-06-01

讀詩三首。林閒反復折返地探討文字、書籍與時間的關係,反映人類對於生命輪轉的體悟。泛涵則指出現代社會對文學的冷漠和遺棄,呼籲守護文學精神。文津則不斷重複的「悲傷」情緒,昭示了詩人對於時代變遷的深切感受。

詩三首:〈活物〉、〈大俠愛吃漢堡包〉、〈下架〉

詩歌 | by 枯毫,周先陌,王兆基 | 2024-01-19

「大俠愛吃漢堡包?」 試圖對暗號,確認他生前 依舊有我們同樣的愛好。他不回答 曾被維多利亞港的風吹著,吹著那串招魂鈴 我把他的嘴闔上。不讓他問何處為故鄉

【虛詞・辛波絲卡,種種可能】詩三首:〈種種原則〉、〈種種(不)可能〉、〈新詩課上的白日夢〉——因為〈種種可能〉

詩歌 | by 陳娉婷、驚雷、雙雙 | 2023-07-28

我偏愛在深夜無人的街頭練習迷失 多於撿拾前人遺落的影子 (那裡的地已被踐踏,爛透) 我偏愛沒有被蛀蝕的骷髏骨頭 偏愛自由創作的時間和空間,偏愛 訴說種種喜惡的權利

詩三首:〈夢中摔跤〉、〈明天早餐要吃什麼〉、〈思想實驗〉

詩歌 | by 韓祺疇,周先陌,唐華量 | 2023-06-30

想像細菌透過顯微鏡看我們,學會變異 而我們看它,學懂分裂 想像眼窩就是恐龍足印,剛好也是 隕石的輪廓

詩三首:〈在又一城麥當勞坐著的肥仔〉、〈陰與陽性〉、〈殺貓〉

詩歌 | by 曾繁裕、王兆基、石堯丹 | 2023-05-25

肥仔看 他們的母親讚他們: 「好犀利喎,食得晒成個包」 然後她把最後一個包食掉 旁邊的人原本想請肥仔食包 最後打消念頭

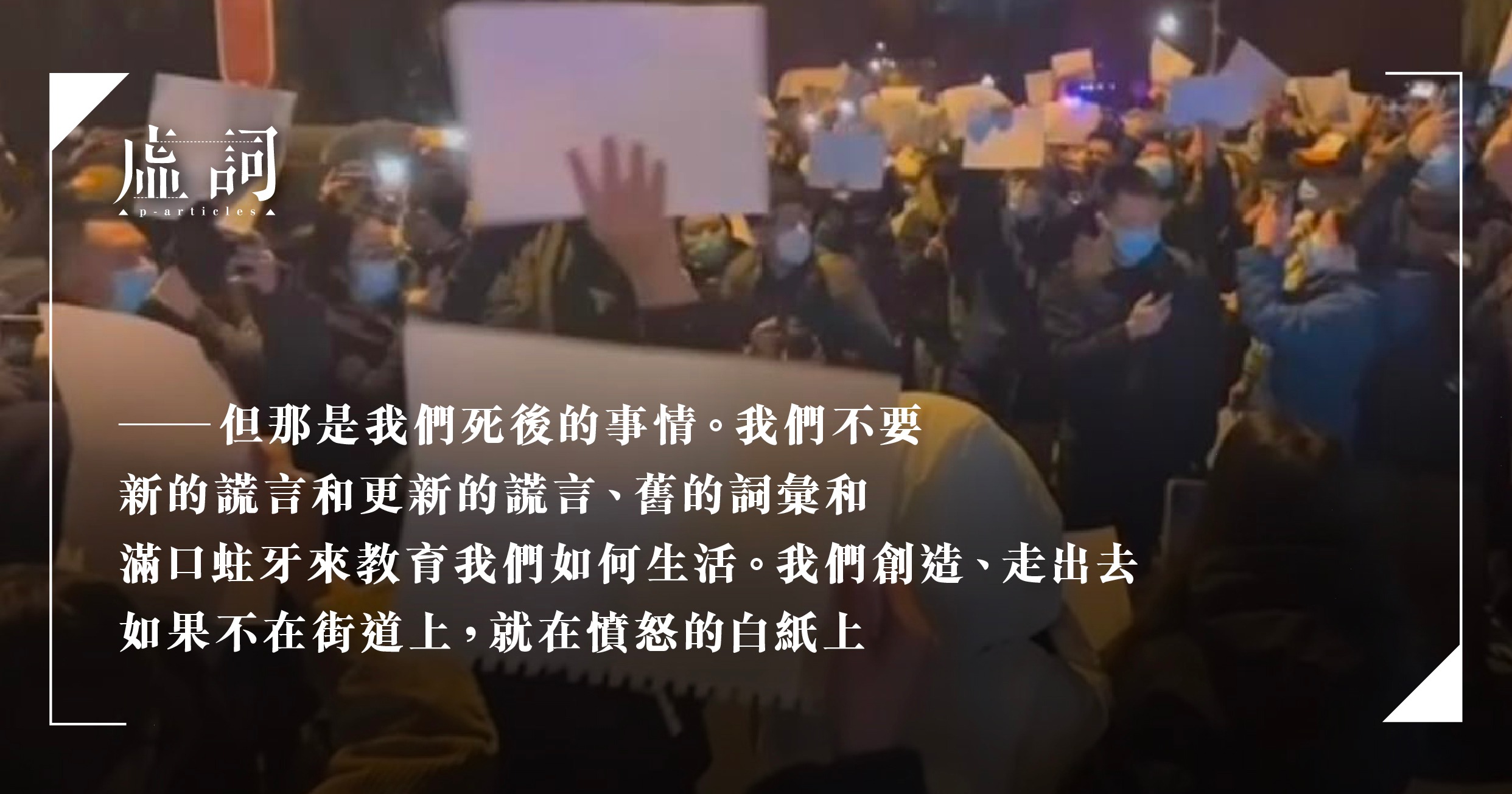

詩三首:〈為二〇二二年十一月所作〉、〈像一道閃電〉、〈疆外人〉

詩歌 | by 李盲、Sir. 春風燒 | 2022-11-28

新疆烏魯木齊一場大火,讓內地積累已久的民怨直接沸騰,越來越多國民走上街頭以示不滿,並開始拿起白紙,走上街頭,表達他們對防疫措施與無法自由表達言論的不滿。雖然白紙上什麼都沒有,但是我們都知道在說什麼。詩人李盲及Sir. 春風燒亦決定以詩歌聲援抗爭。

詩三首:鄭點 X 周丹楓 X 沁谷

詩歌 | by 鄭點、周丹楓、沁谷 | 2022-07-29

鄭點、周丹楓、沁谷分別傳來詩作〈啞縣〉、〈影〉與〈第一千八百二十六天〉。風吹散了幼嫩的髮絲,掠過襟翼的聲音滑進了耳道,下一個五年,你我會否仍然依舊?

詩三首:石堯丹 X 李俊浩 X 李曼旎

詩歌 | by 石堯丹, 李俊浩, 李曼旎 | 2022-04-16

石堯丹、李俊浩和李曼旎三位詩人,分別以〈有時在觀察中發現〉、〈港島南風〉和〈思北〉三首作品寫下對城市的觀察。如〈港島南風〉寫道:「復見那霓虹燈的/幻光伴隨/一種閉目的心靈/沒有噪吵的引擎/卻有電車之總和」,或也道出了許多人心目中的舊香港記憶。

伊利亞・卡明斯基譯詩三首:〈我們在戰爭中幸福地生活〉、〈問題〉、〈作者的祈禱〉

詩歌 | by 李敬恒 | 2022-03-11

出生於敖德薩猶太家庭的詩人伊利亞‧卡明斯基,四歲失去聽力,十二、三歲開始發表散文和詩,著名詩集包括《Dancing in Odessa》及《Deaf Republic: Poems》,李敬恒找來他的三首詩作翻譯,與華文讀者感受詩人的內心世界。

詩三首:披靈 X 藍玉雍 X 曾子芯

詩歌 | by 披靈、藍玉雍、曾子芯 | 2022-03-03

披靈、藍玉雍、曾子芯分別以〈故鄉〉、〈影子們的花園〉及〈故鄉〉為題,傳來詩作。故鄉萬物,早已寂靜成謎,那條一直沒有盡頭的道路,日漸變為一道漫長的凝視,孤單地想像成一座重重的花園。

詩三首:文滴 X 鄧小樺 X 律銘

詩歌 | by 文滴、鄧小樺、律銘 | 2022-01-31

不知從哪時開始,一直找不到出口,關於痊癒與遺忘的可能,文滴、鄧小樺、律銘以詩,寫相繼消失的美好事物。森嚴的沒藥,飄渺的沒藥,眾生依舊紛擾,原來人是無法重複橫越相同的馬路。

詩三首:鄭點 X 無皮蛇 X 李曼旎

詩歌 | by 鄭點、無皮蛇、李曼旎 | 2022-01-21

新的時代已來,走進誕辰,竊喜新世紀伊始。鄭點、無皮蛇、李曼旎以詩作迎接新的世界,沿著邊緣裁減,裁減出一個更具體的深淵。

【蔡炎培逝世】那末,再會了(送別蔡教授)、小詩三首

詩歌 | by 飲江、蔡炎培 | 2021-11-12

香港文壇瑰寶蔡炎培九月逝世,編輯部特將蔡爺詩稿,與飲江先生為蔡爺寫的悼詩共同刊發,讓詩人不至寂寞,入土為安,化作春泥。飲江詩亦曾在文學館為蔡爺所辦的文學追思會上朗讀。

詩三首:洛詩 X 曾繁裕 X 李曼旎

詩歌 | by 洛詩, 曾繁裕, 李曼旎 | 2021-11-05

以食物為題的現代詩從來不少,曾繁裕則不只寫食物,寫的更是劣食之殿堂。〈致親愛的明將〉以「工業芥辣味八爪魚軍艦」、「腥味中華海草」和「廿六件壽司」入詩,文句創新之餘,也見詩興,倒也勾起不少香港時代印記。

詩三首:夕下 X 鄭點 X 驚雷

詩歌 | by 夕下、鄭點、驚雷 | 2025-04-15

夕下、鄭點、驚雷分別投來相當有個性的詩作,夕下的〈麻醉人生〉,既寫烈酒的醉中共舞,也寫濃縮咖啡的麻醉,一種「用清醒麻醉」的生活方式。驚雷在〈你可以殺了我在盧旺達的兒子〉寫的「殺」念,或許跟鄭點的〈擁抱拆毀的永定門〉寫國家的「拆」有異曲同工之感,「把向生的媚態,和死前的無奈,通通都跌得雞零狗碎」。

詩三首:洛詩 X 曾繁裕 X 熵南

詩歌 | by 洛詩、曾繁裕、熵南 | 2021-09-03

最日常的事情,也可以是最詩意的事情,如曾繁裕投來一詩〈女友的嬲〉,詩人對感情糾紛似乎也別有一番體會。又如洛詩的〈我們的時代〉和熵南的組詩〈南蘇丹〉、〈我想逃,仍在這裡〉和〈羽毛重 給渣古〉,都在抒發生活上的離情別緒,或自身的無力感。

詩三首:披靈 X 李顥謙 X 飲江

詩歌 | by 披靈、李顥謙、飲江 | 2021-08-29

披靈投來一詩〈在言語死去的日子〉,禍哉禍哉,言語曾經有療癒力量,但現在卻是一個失語的時代,連言語都無法治療,連會說話的眼睛,也要逐一爆裂為血洞:「驚慌像隱形眼鏡貼著雙瞳/憤怒像透明口罩捂著嘴巴/人們以每一步的顫抖馴服舌頭/因為它是獸/暗暗記住言語的馥郁/且在夢中輾轉/複疊那千迴百轉/曾經的馥郁」。

詩三首:李嘉穎 X 鄭點 X 驚雷

專題小輯 | by 李嘉穎, 鄭點, 驚雷 | 2021-08-08

李嘉穎、鄭點和驚雷三位詩人,分別以〈邊緣〉、〈禁令下達之前〉和〈「」〉三首作品,寫下對今日香港社會的一些觀察。像〈邊緣〉一詩所寫,「風愈大,味道散了淡了/窗的巨/響驚起了床邊裝睡的她/『醒了嗎?』/迴避是她的姿態/沉默是她的答案」,與〈「」〉暗示的那些不能言說的「禁令」,似有某種呼應。

詩三首:鄭點 X 司徒子榆 X 李修慧

詩歌 | by 鄭點, 司徒子榆, 李修慧 | 2021-07-17

來自兩岸三地的詩人:鄭點、司徒子榆和李修慧,分別寫出了各自呼應當下社會氛圍的詩作。對禁令的恐懼,下雨的意象和隱喻,還有應該如何談純文學這些問題,都在詩句中尋覓答案。

【虛詞・致死難與抗爭,緬甸】詩三首:王治澤 X R. L X 蘇家立

詩歌 | by 王治澤、R. L、蘇家立 | 2021-06-18

在緬甸這個掙扎的時節,歐威爾的小說不只是小說,仰光的和平還在血腥裡。三月。四月。五月。六月。七月,輪迴的法輪重新轉動起來。身在台灣的三位作者王治澤、R. L、蘇家立,以詩哀嘆、許願、祝福。

詩三首:邢庭嫝 X 鄭點 X 鄭偉謙

詩歌 | by 邢庭嫝、鄭點、鄭偉謙 | 2021-05-24

關於離開、疫情與死亡,像陰影一樣留在心頭,大概是同代人的共通點。邢庭嫝、鄭點與鄭偉謙分別投來詩作〈永恆的咒語〉、〈在新德里每天都有人唱歌〉和〈直到目光遙遙相望〉,不同的方、不同的選擇,其實每一個都是艱難的決定。

詩三首:〈泉(一)、(二)、(三)〉、〈鄉〉、〈再一次誕生〉

詩歌 | by 曾金燕 | 2021-04-21

曾金燕投來三組詩作,分別以「泉」、「鄉」和「再一次誕生」為主題,文字雖簡,但如密碼,於意象與音節的碰撞之間,藏著言外之意。

扎加耶夫斯基譯詩三首:〈不可能的友誼〉、〈在大教堂腳下〉、〈朋友〉

詩歌 | by 李敬恒 | 2021-03-28

波蘭詩人扎加耶夫斯基日前病逝,李敬恒翻譯了他的三首詩作,〈不可能的友誼〉、〈在大教堂腳下〉、〈朋友〉,致敬這位波蘭「新浪潮詩歌」的代表人物致敬。

【虛詞・忘不鳥】詩三首:嚴瀚欽 X 律銘 X 之城

詩歌 | by 嚴瀚欽, 律銘, 之城 | 2021-03-04

對鳥的聯想,像之城的短詩〈鳥中〉,是指向遠方那傾斜之城,或像嚴瀚欽寫的〈懸掛在天和海之間〉,可能是逆著風勢飛往幅員未明的國度,但律銘在〈寵鳥〉卻說,不是所有的鳥都喜歡飛翔,就如夢想不一定能孵化⋯⋯

詩三首:熵南 X 楊新滿 X 滿堂

詩歌 | by 熵南、楊新滿、滿堂 | 2021-01-10

展望未來,卻可能仍有無從釋懷的過去。來自澳門的詩人熵南,以〈給學弟書蛋〉一詩,寫下對生離死別的感慨,楊新滿的〈失城〉則抒發對「流失之土」的鄉愁,滿堂所寫的〈題〉,卻道出了生活上的距離和躁動。

詩三首:宋子江 X 洪慧 X 律銘

詩歌 | by 宋子江、洪慧、律銘 | 2020-08-22

在惶亂的城市梳理我們的家,每天好像都面對著無力。宋子江、洪慧、律銘以詩紀錄。現實,了無意義。所有當代史都只是古代史。