SEARCH RESULTS FOR "意義"

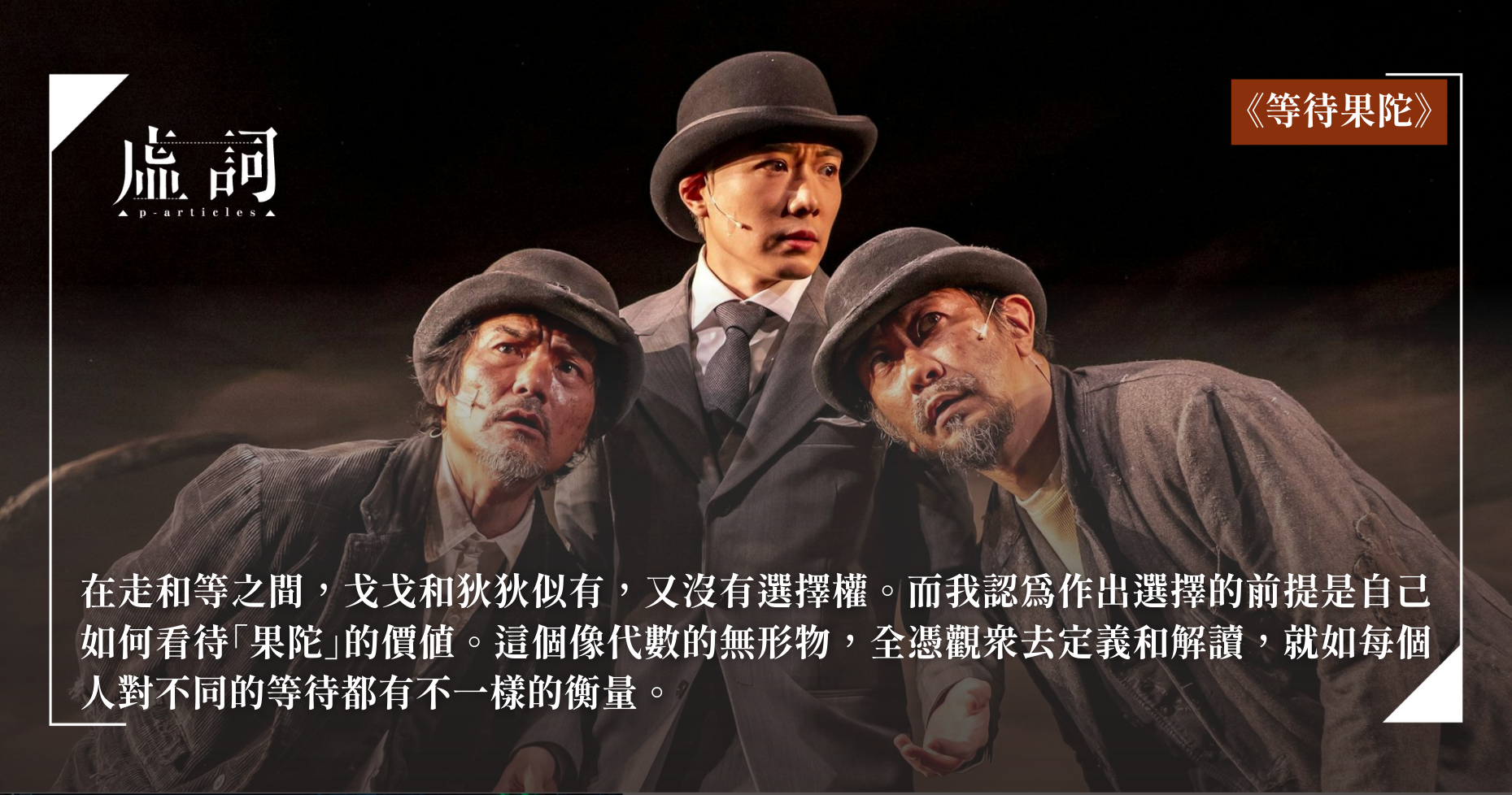

走或等待並非被動的選擇——評鄧樹榮《等待果陀》舞台劇

劇評 | by 譚嘉琪 | 2026-01-15

在2025年末時,譚嘉琪觀賞了鄧樹榮執導《等待果陀》舞台劇,讚揚此作忠實翻譯原作結構,亦融入本土流行用語與俗語等,既拉近港人與Samuel Beckett的距離,也營造專屬香港的表演形式。譚嘉琪指出「等待」作為劇作的核心,戈戈與狄狄在走與等之間看似有,又沒有選擇權,但其實出選擇的前提是自己如何看待「果陀」的價值,全憑觀眾去定義和解讀。

《旅行的意義》觀後感:寫一個關於幸福的故事

影評 | by 王駿業 | 2026-01-14

王駿業傳來《旅行的意義》影評,指出導演三宅唱透過「夏日虛構」與「冬日現實」的雙重結構,折射出在日韓裔女編劇的邊緣身分與創作焦慮。王駿業認為旅行作為窺探與被看見的權力遊戲,同時象徵與他者相遇的可能性。同時電影亦有著死亡(memento mori)的隱喻,透過細膩的光影與聲音捕捉「期間限定」的風景。所謂「幸福的故事」並非僅在於情節,更在於如何講述;唯有開放感官、沉浸於當下的細節,才能在虛無中體會到真正的「生存的實感」。

漁翁之意不在魚——看三宅唱《旅行的意義》

影評 | by 陳嘉歡 | 2025-12-31

陳嘉歡傳來《旅行的意義》影評,指出電影透過一對青年與一對中年男女的平行敘事,表達出年青世代在對死亡的敬畏與不安中尋找出口;中年編劇則在荒謬的偷魚行徑與創作焦慮中,重新領悟生活的節奏。這兩段關係既互為呼應,或許又是導演三宅唱對創作迷惘的自我剖析。陳嘉歡認為創作如同旅行,意義不在捕捉「魚」(結果),而在靈光乍現的覺察中,在笑中擺脫慣性的拘束,撿拾意義的碎片。

《長安的荔枝》——未完成的部分與待完成的意義

影評 | by 姚金佑 | 2025-10-01

姚金佑傳來《長安的荔枝》影評,指作電影以唐代荔枝運送為主線,透過九品官李善德的升遷與受命,呈現職場奴役與國家衰微。姚金佑認為電影的諷刺性書寫極具力度,尤其在楊貴妃欲取未取的荔枝上得以體現。然而,戲中存有不同問題,如蘇諒、阿僮等配角淪為工具人、喜劇元素頭重腳輕,造成斷裂感等問題。

「怪異」背後的意義:讀杜正勝《物怪故事解:中國亙古流衍的心態》

書評 | by 邱常婷 | 2025-07-01

邱常婷讀杜正勝《物怪故事解:中國亙古流衍的心態》,指出物怪是「非常」的存在,源於人類對未知的恐懼與想像,根植於集體無意識或文化積澱的「常」被打破。這些看似怪誕的故事,實則承載著深層的文化密碼、社會慾望與歷史脈絡,是古人理解世界、傳遞知識的方法,甚至成為上位者政治操控的媒介。

《黑箱日誌》觀後感:創傷的意義與政治

影評 | by 鄧皓天 | 2025-06-24

鄧皓天傳來《黑箱日誌》影評,指出戲中伊藤的創傷不僅是心理問題,更與社會結構和文化觀念緊密相連。他認為傳統「正向完整敘事」的治療方法,是忽略了創傷的結構性根源,並強調接納與聆聽倖存者的重要性。他進一步反思創傷是否應被政治化:一方面,社會改變需倖存者發聲;另一方面,創傷被政治化可能簡化個人經歷,為受害人帶來二次傷害。

《哪吒2》香港首日票房突破657萬 哪吒以「反叛」文學形象顛覆中國傳統觀念 千禧年後再無港人飾演哪吒?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-26

《哪吒之魔童鬧海》(簡稱《哪吒2》)是一部2025年上映的中國奇幻喜劇動畫電影,為2019年電影《哪吒之魔童降世》的續集,由餃子執導兼編劇。本片繼續以明朝小說《封神演義》為基礎,以中國傳統神話人物哪吒為原型,講述哪吒及敖丙經歷「天劫」之後,歷經重重困難並與敵對勢力相抗爭的故事。電影自上映以來,在全球多個國家造成轟動,成為多地票房黑馬。在古典文學中,哪吒象徵著「反叛」的意義,選擇以「剜腸剔骨」的方式自刎是對「身體髮膚受之父母」儒家倫理的徹底否定;蓮藕化身則隱喻個體掙脫血緣桎梏、追求精神獨立的可能,顛覆華人家庭為重的傳統觀念。

《命運》交響曲

小說 | by 盧頌熹 | 2025-02-21

從前,中文大學有一個關於未圓湖的傳說:只要於未圓湖面跳下去,就可以瞬間轉移至香港大學。大家一直對此半信半疑,直到⋯⋯盧頌熹與允行遇見未圓湖的湖中女神並給予三個願望。許了前兩個願望後,盧頌熹明白未圓湖女神在曲解我的願望,無論我怎樣許願,她都有方法曲解我,繼而哀愁萬分。直至他突然頓悟以創造自己的命運,成功扭轉局面⋯⋯

詩三首:〈阿修羅時間〉、〈意義〉、〈瀉湖〉

詩歌 | by 王兆基,王崢,王培智 | 2025-01-05

讀詩三首。王兆基傳來詩作〈阿修羅時間〉,平日刷牙、工作與咀嚼事件,面對如斯時代只能在車廂中吿解,寫作整年只是為了一隻鈕扣,萬物在找自己的位置;王培智詩作〈意義〉,寫廖孖記腐乳有人喜歡而有人不喜歡,城市由瓦礫、科技、國際化組成,在語言之中沒有更高尚者;王崢傳來詩作〈瀉湖〉,要向肉眼縮小的瀉湖告別,它從偷窺死亡的縫隙,有人正在倒影中,與偽船長因為交歡,滋養紅藻,引來了一群熱帶魚。

自主藝文空間「合舍」結業好來好去 舍長王天仁:存在過的都會留下意義

專訪 | by 王瀚樑 | 2024-05-03

由藝術家王天仁創辦的複合藝文空間「合舍」,自2017年起落戶於深水埗大南街,七年來舉辦過不同展覽、工作坊、放映會、音樂會、分享或講座等各種各類藝文活動。王天仁早在去年預告,合舍會於今年正式結業,以餘下的400天來和大家好好說再見。轉眼間來到合舍的最後日子,合舍舉辦了一系列「散聚有時」告別活動,並宣布將營業至本月4日。王天仁指把合舍結束的原因並非業主加租、也不是其他「不可抗力因素」,而是他當初想透過這空間想嘗試的事,都已經得到答案。他笑言能把合舍經營至今已沒有遺憾,「對我自己而言,合舍是功德圓滿,可以善終了。」

長者「郁」的意義——看「身體年輪」的結業演出《一、二…二個半!》

其他 | by 俞若玫 | 2023-11-07

「身體年輪」跟其他社區舞蹈計劃最大的分別是︰蹲點和固定班底,三年間,幾位專業舞者跟同一班長者相處 (期間有新舊人出入),和同一個社福基構合作,建立較深厚的關係及信任。跟八或十二堂工作坊為單元的操作很不同,「不加鎖」有了時間作為厚墊,經年的專注,我們可以細看「身體年輪」如何實踐社區舞蹈及為長者帶來怎樣的藝術經驗,作為以後的參考。

發掘海港兩岸的意義 填補時間洪流的空白 ——「藝術.科技」展覽2.0:「見幽覓微」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-11-04

香港藝術發展局(藝發局)今年舉辦第二屆「藝術·科技」展覽,當中包括近日開幕的首個主題展「見幽覓微」,將藝術家吳子昆,陳沁昕、馬琼珠和鄭波的作品投射在尖東海傍的信和光影藝術幕牆之上,以一系列數碼藝術作品,將維港兩岸幻化在光影之中,跨越現實與虛幻,讓大眾一同發掘在海港「空白」之間的獨特意義。

漣漪繁波漾,參差層峰峙 ——許廸鏘 X 張詠梅「筆落言詮:侶倫《向水屋筆語》注釋的意義和價值」講座記錄

報導 | by 林穎茵 | 2023-09-09

在《向水屋筆語》中能看見作品與時代的關係,也能看見作者情感的變化與矛盾。張詠梅提到:「侶倫自身喜歡感傷頹美的東西,又認為自己的創作很嚴肅等,但侶倫整體的文風是很真誠、樸素、溫和的色彩。」許廸鏘對侶倫的戰時日記更是感受深刻:「就算在戰亂途中仍創作不斷,四周寄稿追求發表。令人驚訝的是當時環境混亂、砲火連天,出版社竟然也能將稿費寄到侶倫的手中。」他更笑言:「慚愧自己編了幾十年雜誌連一個仙都沒有給作者。」

【無形・沖繩.虛實之旅】結局的意義──讀羅貴祥的《夜行紀錄》

書評 | by Sabrina Yeung | 2023-08-31

Sabrina Yeung在看《夜行紀錄》時,同時也在看《結局的意義》,這樣交錯的閱讀,令她加倍關注《夜行紀錄》那些作品的結局,因為當中的轉折似乎都是發生在結局之中,與古希臘戲劇的「突轉」不相符。故此,她思考這些發生在結局的轉折開啟了甚麼意義,呈現出怎樣的藏在事件背後的現實。

【文藝Follow Me】《賦予無意義》以宜家傢俬拼砌相機、鋼琴、印刷機 曾梓洋:創作像瀨尿牛丸

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-08-17

前攝影記者、現時在中大任教新聞攝影的曾梓洋(Eric)指著兩張朦朧的照片說:「這是我,這是我爸爸。」2014年,曾梓洋就讀中大藝術文學碩士(MAFA),在畢業展上他展出一部自己和爸爸用宜家傢俬的產品拼砌而成的相機,Eric的爺爺與爸爸都從事室內裝修,他則跑去當攝影記者,直至讀MAFA,他才有機會走進父輩的世界,把造傢俬與攝影兩樣風馬牛不相及的東西像瀨尿牛丸一樣結合起來。

已讀即回:冇得去旅行做人仲有咩意義?!Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-08-26

聽完6號過去幾星期嘅分享,有冇人忍唔住手買咗機票去旅行?輕背包 Sherpas 嘅兩位成員 Sonya 同 Franky 早前上嚟Book Channel做Live,分享下呢兩年冇得去旅行嘅感想,同旅行嘅意義!

【已讀不回 S2 #24】6號|在異世界轉生成為…馬奎斯?!:馬奎斯《異鄉客》

已讀不回 | by 6號 | 2022-08-05

這些年間,很多人因各種原因離開香港。《#百年孤寂》的作者 #馬奎斯 早年因揭發政府醜聞,被逼離開出生地 #哥倫比亞。流落在 #異鄉,他寫下十二個有關 #流浪 的故事,成就了《#異鄉客》一書。今集聽6號@RubberBand主講《異鄉客》,探討我們 #旅行 的意義。

已讀即回:左手又係哲學 手背又係哲學 Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-07-29

中大哲學系兩大長髮型男──鹽叔(楊俊賢)、阿凡(王劍凡)──齊集Book Channel講哲學!今個sem reg唔到阿凡course嘅同學仔唔好走寶!

【已讀不回 S2 #23】鹽叔:如真如假~如可分身讀哲學~:Julian Young《The Death of God and The Meaning of Life》

已讀不回 | by 鹽叔 | 2022-07-22

關於人生意義呢個問題,哲學家已經討論咗成二千年。Julian Young用《The Death of God and The Meaning of Life》總結咗呢兩千年一班大哲人講嘅嘢,從尼采「上帝已死」,海德格到沙特,卡繆到德里達,鹽叔 @好青年荼毒室 - 哲學部用10分鐘帶你睇睇。

生死榮枯,在斷裂的靈魂中找尋意義——董啟章《香港字》

專訪 | by 葉秋弦 | 2021-12-09

距離上一部長篇小說《後人間喜劇》不過是一年時間。董啟章再度交出新作《香港字》。此書在台灣的預售套裝特別邀請台灣日星鑄字行張介冠先生重鑄「愛者不懼」鉛字組。「愛者不懼」是黎幸兒上吊自盡前留給戴復生的最後遺言,也是貫穿全書裡最悲痛的四個字。香港字的前世與今生,戴氏家族故事,在真實與虛構之間,連成一本悲憫之書。

【文藝Follow me】個人詩集與時代意義 雄仔叔叔《Some Kind Of A Mood》出版人彭倩幗:盼能連接年輕人

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-09-26

彭倩幗把阮志雄(雄仔叔叔)的詩集《Some Kind Of A Mood》封面的卡式帶拆下來,插進辦公室的卡式帶播放機內,透過播放機的透明窗口,看到卡式帶上的塑膠帶緩緩旋轉,轉了數圈,轉出了一陣悠揚的歌聲,唱著: we have no word means we have one word say, love

田漢的當代意義

書評 | by 陳國榮 | 2021-05-08

世人眼中,田漢大概只得兩個身份——《義勇軍進行曲》填詞人和文革受害者,但陳國榮引香港學者盧敏芝新作《田漢與大正東京》,重塑一個受日本大正時代文化薰陶的中國留日知識分子,是如何轉譯西方現代性,並呈現中國現代文學的複雜內涵。

【已讀不回#26】阿泉: 我們如何面對無意義?——尼采《悲劇的誕生》

已讀不回 | by 關灝泉 | 2020-12-28

如果你而家塞咗喺屯公或者觀塘道,尼采嘅《悲劇的誕生》一定好啱你睇,因為佢解釋咗人生同塞車一樣,都係痛苦同無意義!但原來要解決呢個死局,居然係靠「酒神精神」以及激昂嘅音樂?即係點,係咪要落club?想知更多,就要睇今集「已讀不回Book Channel」入面白水點講,仲有快啲一齊CLS(Like、comment、share)啦! #關灝泉 #已讀不回 #香港文學館 #尼采 #悲劇的誕生 #人生的意義 #酒神 #希臘悲劇 #Philosophy #哲學 #導讀 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「已讀不回」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

【教育侏羅紀】父母是朋友?探討兒童賦權的意義

教育侏羅紀 | by 雅言 | 2020-09-15

「賦權」似乎是從上而下的一個過程,是一個父母賦與子女自主權利、循序漸進的過程,不可一蹴而就,亦沒有捷徑可走。

是舊痛,也是新傷—《5月35日》 對香港人的多重意義

劇評 | by 余是說 | 2021-09-24

曾經,64對新一代年青人而言,是久遠的歷史;不過經歷了這360天,當塵封的歷史又再血淋淋地展現眼前時,六四的血債也同時觸動我們這代人心中的傷疤。「黑暗不能驅除黑暗,只有光明可以做到。」有光之處,就有同路人。

世俗趣味的意義︰讀陳麗芬《華語文學與文化政治》

書評 | by 日月 | 2019-08-02

《華語文學與文化政治》於2016年由天地圖書出版,作者陳麗芬退休前為香港科技大學人文學部副教授,是一個比較文學的學者。這本書分開了兩部分,集結了十篇寫於2001-2011年間有關中港台及海外不同創作者的文字和影像作品,以及有關華文世界裏文學現象的學術論文。第一部分名為「作家與書寫」,由七篇文章組成,主要探討七位創作者的書寫/創作行為與社會文化環境千絲萬縷的關係。這些作家分別為台灣的黃國竣、廖鴻基及白先勇主、海外的張愛玲、香港的黃碧雲及導演許鞍華,還有中國的姜戎。第二部分名為「理論與文化政治」,有三篇文章,焦點則從分析文學創作轉移到探討文學批評的學者如何利用文學理論,改寫政治、社會,及文化生態和觀念。