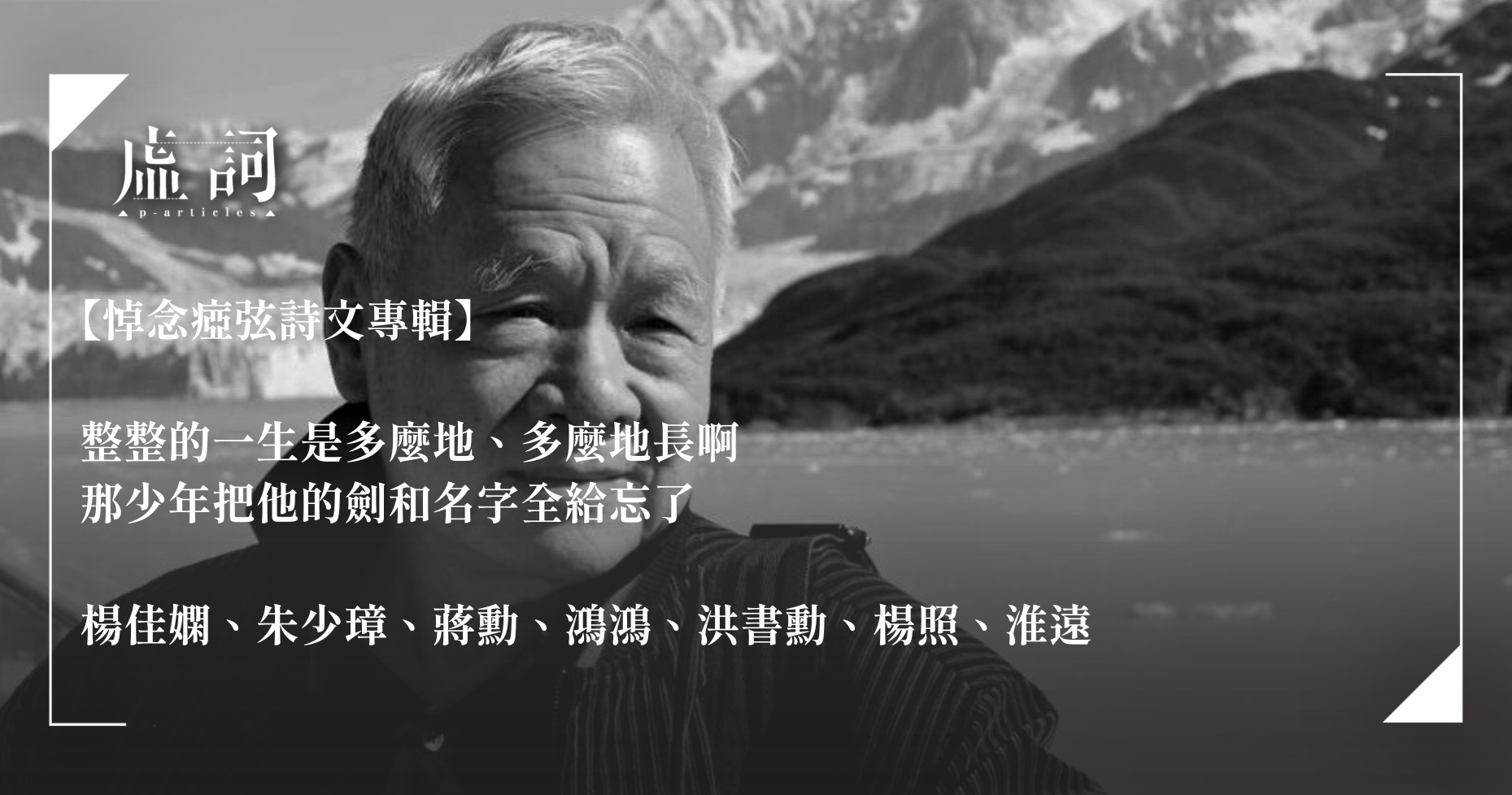

【悼念瘂弦】 整整的一生是多麼地、多麼地長啊 那少年把他的劍和名字全給忘了 楊佳嫻、朱少璋、蔣勳、鴻鴻、洪書勤、楊照、淮遠

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-10-27

瘂弦安然自如的於溫哥華時間十一號早晨回到神的家中。

… 於是,我閉著眼,把一切交給命運,

又悄悄的墜落,墜落,

我是一勺靜美的小花朵。

終於,我落在一個女神所乘的貝殼上。

她是一座靜靜的白色的塑像,

但她卻在海波上蕩漾!

我開始靜下來。

在她足趾間薄薄的泥土裡把纖細的鬚根生長,

我也不凋落,也不結果,

我是一勺靜美的小花朵。

節錄於〈我是一勺靜美的小花朵〉

1954年,他第1首發表的詩作

瘂弦(1932-2024)去世。

清晨五點起床時發現億偉在四點多傳了這個消息,我立即又傳訊給鯨向海。多年以前,鯨向海跟我還有瘂公曾在敦化南路某俄羅斯餐廳(已歇業)吃過一次飯。我自己則因為採訪、評審、紀錄片放映等事,見面次數稍多。瘂公極幽默,私人談話也有一種演出的趣致。一次聽他說,在寫詩這件事情上,他是早年結紮,洛夫是高齡產婦。

查閱自己的臉書,亦多次提及瘂弦及其詩。以下權翻舊文,聊表傷逝、紀念。

顯然我非常喜歡〈深淵〉中某個活色生香的意象,2012年2月一則貼文寫:「巷弄裡山櫻樹都開了花,這裡一株那裡一株,總在轉彎的剎那忽然突擊。濃艷,斂垂,碎紛紛在風中,細聽去像是瘂弦〈深淵〉裡說的,『櫻桃的吆喝』。」2015年12月另一則貼文寫:「有一種貓的毛色叫『鞭打櫻桃』耶,天啊,那這隻貓平常咪嗚亂吼不就是瘂弦詩中所謂『櫻桃的吆喝』嗎!感覺好色情。」

2013年3月有則貼文有夠無聊(但真實):「今天早上5:57我發訊息給阿鯨,他在6:38時回覆。阿鯨:『你看我們是不是史上最早起的一對詩人。』我:『是的打破了大家都以為詩人生活顛三倒四的刻板印象。』不過我想,以前那些軍中詩人,瘂弦洛夫商禽,都比我們早起吧。」

2011年6月某次見過瘂公後有此記載:「中午見到瘂弦先生。他說回河南,那裡的人把他當個人物,他立即機會教育:河南真正的大詩人,是周夢蝶哪。回台灣後,瘂弦問夢公,是否願意到河南走一趟?謫仙人乃操豫白曰:我呢,已經算是個死人了,按照你(指瘂)的詩寫的,『死人們從不東張西望』,所以呢,我也不東張西望,死人不對問題表示意見。」

並重貼2014年10月號《印刻文學生活誌》我寫的瘂弦詩關鍵字,其中一個是「死亡」──

〈死亡〉

瘂弦詩裡藏有各式死亡樣態。〈憂鬱〉裡的紅歌女嘻笑地唱著「我快樂得要死了」,這句話可以概括〈深淵〉裡延展打造出來的嘉年華地獄圖。而詩人發現了這種快樂與死之間關係,如同看見金玉內裡的敗絮,生不快不潔之感。 〈阿拉伯〉:「一些時間的斧子在額上鑿著年輪/一些釘棺槨的聲音」,這聲音就是死神的鞋跟。〈從感覺出發〉「穿過山楂樹上吊著的/肋骨的梯子,穿過兵工廠後邊/一株苦梨的呼吸,穿過蒙黑紗的鼓點」,白骨嶙峋的形象,苦梨的呼吸和〈鹽〉裡二嬤嬤走進了「野狗的呼吸」,講的是同一件事。

而在瘂弦少年時代,與死亡最相關者,莫不就是戰爭。〈戰神〉寫戰後的堊土:「在夜晚/很多黑十字架的夜晚/病鐘樓,死了的兩姊妹:時針和分針/僵冷的臂膀,畫著最後的V」,可是這個V是荒年的「黑色的勝利」,死神的豐收季。詩裡說少女死去了,「昨天的裙子今天不能再穿」,可說是瘂弦名句「今天的雲抄襲昨天的雲」的對映、對諷。

敬悼瘂弦先生

《此時,他們,彼處》

2019年,為紀念「大學文學獎」開辦至第十屆,「香港文學推廣平台」特聘專業團隊製作訪問短片。團隊走訪18位與文獎有關的人,包括發起人、評審和得獎者,從而帶出文獎的特色與文獎對個人乃至香港文學、文化生態之影響。瘂弦先生(第四屆文獎評審)是受訪嘉賓之一。瘂弦先生受訪發言在片中20:37至22:34,全片連結在本帖留言區。字幕過錄如下。

瘂弦先生說:

香港的詩人很多,他們有新的野心

希望香港詩能世界化

當然世界化是可以,但還是以香港為主

因為香港可以寫的東西非常多

香港是非常奇怪的都市

各樣的人家,各樣也有

英國統治一百年,後來又走掉

當中的愛恨情仇很複雜,所以值得一寫

我建議年輕人多寫香港

就像我對蔡炎培先生肯定一樣,非常有價值

連我自己都想寫家鄉的事情

我十八歲到台灣,一輩子都在台灣

還是忘不了我的河南南陽

所以我只是想,還能寫就寫下來

老人家一定想家,用老人時代的時間寫寫南陽也是蠻有趣的

短短的幾句話也好

國際化的香港還是要以自己本土化的基調作主

然後再發展,可以有國際的素材在內

但是本土的基調不要放棄

敬悼 瘂弦

寒露過後,大坡池一片秋天荷葉,從綠,一夕之間,彷彿雕塑,轉成金屬的古銅色。

詩人凋零,大概也是如此,肉身成為他們自己不朽的詩句。

敬悼少年時啟發我的詩人瘂弦,永遠記得他溫婉寬容的美好聲音。

「我也不凋零

我也不結果」

〈懷瘂弦〉

你早已習慣

人們把你的自嘲當作瀟灑

悲哀當作浪漫

吞忍當作悲憫

死當作甜

.

你的歌衫披在狗子們的身上

你荒蕪的瞳孔背後

整門加農砲沉向沙裡

.

亂夢終會把你燒死

春天走過樹枝成為

另一種樣子

.

整整的一生是多麼地、多麼地長啊

那少年把他的劍和名字全給忘了

轉身逆風而上

*除首段外,全詩均為集瘂弦句

洪書勤悼詩全詩:

當年為了定稿,而與瘂弦老師頻繁地往返著信件、傳真與越洋電話,感覺還像是昨天的事一樣。祂的溫暖、敦厚與慷慨,是我一生難以企及的典範。

行板如歌,長路漫漫,深深感謝瘂弦老師在我創作路上所餽贈的一切,也衷心仰祈老師安返天家,與光同在。

-------------------------

〈過街〉

──年初三,兼致瘂弦〈船中之鼠〉及〈深淵〉

教堂鼠,你的天色昏暗。

年復一年在家屋裏遷徙

抱孩子 撿拾命運如麵包屑

在洞口啃著時間 鐘聲便這樣

磨得更小更尖了一些

孩子催促你娶親,圓桌上

燭光都被年頭熄滅。

又一次摸黑領你今年的妻進門

為聾去的年獸立起衣領

盡可能剪下牠的透明影子

周正糊黏在窗紙

備於遺失

而遺失耳語細碎成串 偷渡過想像的大洋

飽盡海風而成瘟疫

你在昏暗但高溫的秘徑小跑 夢裏

裂屍輪上的眼球叮叮作響

再沒人將婚餅換成石頭 狠狠地擲你:

哄堂大笑的是蓬鬆鬆的茅車

還是神意?

攻城器善於拉起地平線的嘴角

旭日熟練嵌入黑夜的高牆

你的披風還覆在上帝的臉上嗎?

雨和鉛雲都恰好守著城 烏鴉盤旋而上

掃滅天光的淚珠啊 也有黝黑冷冽的笑容

不擅於精密運算但嗜於加法

石拱門坍圮如常。

牆角贖罪券早早抽長入雲

繼續讓一把空心的麥穗撒在荒蕪

看著你 神的眼已是深淵

教堂鼠 昏暗的或將未必是天色

爪印細細小小 燒成了灰的鐘聲沿途遺落

直到除夕盡頭

沒有人為你熄燈

貼一段過去寫的文章(全文收錄在『詩人的黃金存摺』書中)送別瘂弦,一位三十多歲就停止寫詩,卻仍然以詩人身分被感念、存記的傳奇人物。另有當年解讀瘂弦詩作的影片連結貼在留言裡。

如歌的流離──讀瘂弦的詩

文/楊照

1.

我到今天仍然能夠整首背誦瘂弦〈如歌的行板〉。

溫柔之必要

肯定之必要

一點點酒及木樨花之必要

正正經經看一名女子走過之必要

君非海明威此一起碼認識之必要……

我一直記得年少時期讀到這首詩時,被詩中自由活潑、卻又流盪嚴整的聲音吸引的感覺,記得一邊帶點玩笑意味地唸著詩句,一邊那繁複的,介於真實與幻夢間、介於認真與戲謔間、介於哲學領悟與隨筆塗鴉間的意象,爭先恐後排撻而來,叫人幾乎應接不過來,意象熱熱鬧鬧翻翻滾滾,捲起的煙塵還有半天高時,詩卻已經軋然終止在:

而既被目為一條河總得繼續流下去的

世界老這樣總這樣:--

觀音在遠遠的山上

罌栗在罌栗的田裡

也總還記得,急切地把這整首詩吞噬在腦中,有那麼一個輕狂的瞬間,在奇特的浪漫衝動支使下,曾經對著一個女孩突如其來、莫名其妙地就這樣滔滔不絕的朗誦起來……

三十多年過去了,這些都記得,詩也還能一句不漏地背誦出來。然而就是忘了那個女孩是誰,那個輕狂瞬間到底在怎樣的情境下構成的。

一直到重讀林懷民的小說,才恍然大悟──難怪不會記得那個女孩是誰,因為對著女孩沒頭沒腦背起瘂弦的詩的,不是少年時期的我,而是林懷民筆下的莊世桓。那是小說〈蟬〉下部剛剛開始的地方,莊世桓和陶之青、小范、朱友白、劉渝苓一起到溪頭去玩,不知為什麼莊和劉渝苓落單在亭子裡聊天,劉渝苓唸起Beatles的歌〈Blue Jay Way〉的一長串英文歌詞,大有感慨,〈Blue Jay Way〉感慨完了又讚歎〈A Day in the Life〉,劉渝苓念完,莊世桓「頭一溜,衝著劉渝苓沒頭沒腦地」唸起瘂弦的詩……

劉渝苓不是〈蟬〉裡面最凸出的角色。應該這樣說:跟洗Lux香皂的吳哲、每天吞無數顆藥丸的小范、還有在西門町大街上聽見蟬叫聲的陶之青相比,劉渝苓是最沒有個性、面目最模糊的了。顯然在記憶的運作中,我把劉渝苓遺棄了,然而溪頭霧中聽著「散步之必要/溜狗之必要/薄荷茶之必要……」奇妙聲音的經驗卻流連相隨,進而從紙頁上立體化,錯覺自己才是唸詩的那個人了。

2.

瘂弦經典詩作「如歌的行板」:

溫柔之必要

肯定之必要

一點點酒及木棉花之必要

正正經經看一名女子走過之必要

君非海明威此一起碼認識之必要

歐戰,雨,加農砲,天氣與紅十字會之必要

散步之必要

溜狗之必要

薄荷茶之必要

每晚七點鐘自證券交易所彼端

草一般飄起來的謠言之必要。旋轉玻璃門

之必要。盤尼西林之必要。暗殺之必要。晚報之必要

穿法蘭絨長褲之必要。馬票之必要

姑母遺產繼承之必要

陽台、海、微笑之必要

懶洋洋之必要

而既被目為一條河總得繼續流下去的

世界老這樣總這樣:--

觀音在遠遠的山上

罌栗在罌栗的田裡

我可以從頭到尾一字不漏背這首詩,多年來一直如此,沒有遺忘、不會遺忘。而顯然,會背這首詩、會忍不住在某些莫名其妙的場合,突如其來背出這首詩,讓周圍的人感到莫名其妙的,不只我一個人。

至少還有一個人,我知道的,叫做莊世桓,多年之前,當他還是一個二十多歲的青年時,在霧中的溪頭早晨,他曾經難扼衝動地,沒頭沒腦對著一個叫劉渝苓的女孩,一句一句背出了瘂弦的這首詩。背完了,換來的是劉渝苓的一聲:「神經病啊!」

幾十年過去了,莊世桓神奇地沒有變老,還是那個二十多歲的青年。他沒有在現實中老去,因為他是林懷民中篇小說「蟬」裡的角色,他留在小說中,成了那個時代台灣青年的代表。

那是林懷民還沒有成為文化界「大老」的時代,那是「雲門」還沒有成立的時代,那是林懷民甚至還不是個舞蹈家、編舞家的時代,那個時代,他是個早慧的小說寫作者,也是台灣文壇最年輕的新星。

憑甚麼林懷民成為「大老」?憑甚麼瘂弦會得到特殊的「致敬」活動?為什麼要有一系列的紀錄片『他們在島嶼寫作』來記錄這些詩人、作家?他們的地位如何建立起來的?他們的來歷是甚麼?

他們不是天上掉下來的,他們是有來歷的。我們可以、我們應該回溯去讀林懷民的「蟬」,透過他當時第一手的描述,了解這些人生活與創作的背景。今天我們也可以去讀季季的『行走的樹』,穿越四十多年的時空,試圖了解他們當年的苦悶、疑沮、恐慌和痛苦。

「雲門舞集」成了台灣藝術的頂尖代表,談台灣的藝術表現,不能不提「雲門舞集」,而「雲門舞集」就等於林懷民。但林懷民不是舞蹈科班出身的,滋養他、形塑他的,不是西方舞蹈傳統,更不是台灣原本既有的貧弱舞蹈環境,而是「蟬」所記錄的那個時代的台灣青年文化精神。

「蟬」小說中寫了莊世桓面對的兩段愛情,在其中的掙扎。一段愛情來自一個纖細、敏感的男生吳哲,雖知莊世桓不是個同性戀者,吳哲還是痛苦、無望地愛上了他。另一段愛情則是莊世桓深深地一位叛逆、開放、個性激烈的女生陶之青吸引了。莊世桓徘徊在這兩段都不「正常」,也都不會有結果的感情之間,藉此鮮活地寫出了那一代「文青」的生活、思考與追求。

在那個壓抑、緊張、充滿各種監管恐嚇的時代,在青年苦悶卻又決不放棄追尋自我、發洩個性的情況下,突來一瞬,瘂弦的「如歌的行板」躍上心頭,適恰地帶來了紓解,貼切符合那一代的心境。

〈鹽之外〉 ——悼瘂弦

天使們嗚咽著把花瓣搖給你。

(2024.10.12)