【新書】《馬來姑娘》〈代前言:我為甚麼寫馬來姑娘〉

書序 | by 劉以鬯 | 2023-09-04

《馬來姑娘》能夠搬上銀幕,雖屬徼幸,依舊是值得高興的。

《國際電影》編者要我趁此說幾句話,我倒有意表白一下這篇東西的寫作動機。

首先,我得承認:這本小書和大部分拙作相似,也是為「賣錢而作」的,執筆時,沒有企圖,只有動機。這動機是:通過一個平凡樸實的小故事,期能促使各民族明瞭團結與和諧相處的必要。

馬來亞是一個美麗的、豐饒的、虎虎有生氣的新國家。自從一九五七年八月卅一日獲得默迪卡以來,這個朝氣勃勃的新國家,不但一直在大踏步地向前邁進中,它的新政府抑且大刀闊斧的做了不少有益於全民的事業。

說到「全民」,我們必須認清:馬來亞是個各民族雜居的社會,有巫人、有華人、有印人、有歐籍人、有混種,唯其這樣,凡是有心的藝術工作者,不論拍電影或是寫小說,都不能不非常現實的來看這個問題。

《馬來姑娘》雖然不能算是一本成功的作品,但是它含義的純正,相信誰也看得出來。

在馬來亞,種族之間的關係實在是極其良好的,但是小小的糾紛有時仍還難免。這些小糾紛如果不消除,日子一久可能會變成發展的障礙。為了這個緣故,許多有識之士曾經一再地提醒大家,要各民族團結一致,在和平與有秩序的方式下,合力撰寫馬來亞歷史上的輝煌時代。

因此,在一個虛構的故事中,我採用象徵的手法,明顯地指出:各民族必須相親相愛,和諧共處,甚至連一點點小誤會都不能存在。拉絲蜜的愛鄭九,其情形,一若巫人之與華人。換一句話來說:只有大團結,大家才可以享受繁榮。

我的小說以一個甘榜為背景,這甘榜被一條小河劃分為二,馬來人住在河東,中國人住在河西;小河是自然的障礙,架上木橋後,兩岸的居民始能打成一片。木橋代表團結,而各民族的團結一致,將使新生的馬來亞迅速壯大。

凡是到過馬來亞的人,都喜歡這個新國家。

我到過馬來亞,我也喜歡它。

正因為這一份喜歡是由衷的,在落筆時,一種過分謹慎的態度,使我常常躊躇不決。

我怕草率的筆觸可能引起莫須有的誤解。

但是「過分的謹慎」卻像絆腳石一般,使我在寫作過程中,經常為一些不必要的顧慮而跌倒。我不敢着墨太濃,唯恐誇張的情節會喪失作品本身的真實感。

《馬來姑娘》之所以不能有曲折離奇的情節,就是這個道理。

我只是平鋪直敘地寫出了一個馬來少女怎樣忠實於自己感情的故事,缺少結構的支線,卻加了一個次要的主題。

就全書的比例來說,寫「人與鱷魚」的搏鬥並不比「人與人」的衝突更少。一方面,我想藉此讓「人的智慧」與「獸的勇氣」作一顯明的對比;另一方面,我故意把「人與人」的衝突當作事實來接受。

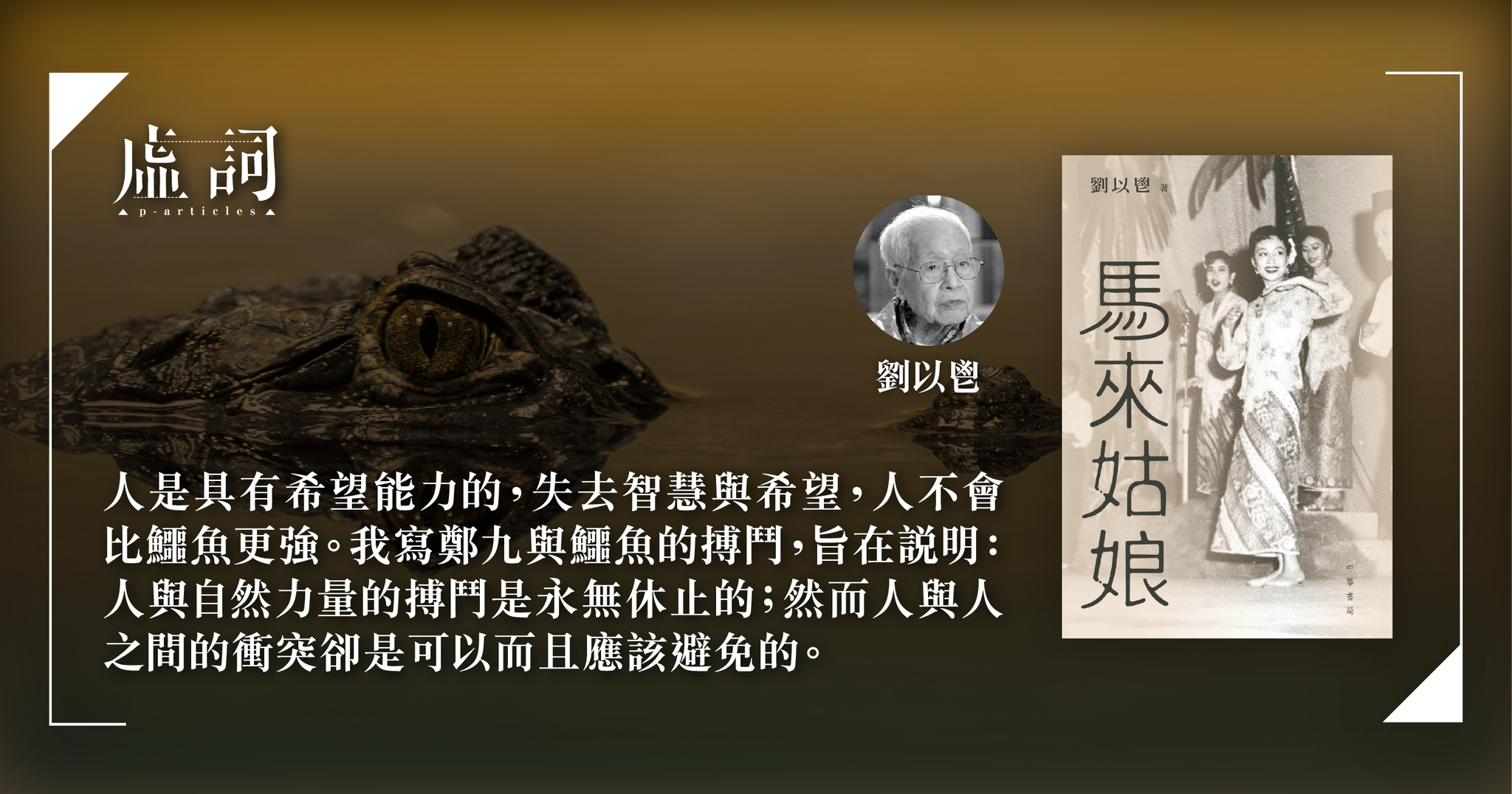

人是具有希望能力的,失去智慧與希望,人不會比鱷魚更強。我寫鄭九與鱷魚的搏鬥,旨在說明:人與自然力量的搏鬥是永無休止的;然而人與人之間的衝突卻是可以而且應該避免的。停止衝突,各民族始可安居樂業,而安居樂業的和平方式,可以使任何美好的希望變成事實。

在這樣的動機下寫成的小說,相信不會沒有一些積極的意義。

馬來亞前首相東姑・阿都拉曼曾於本年二月十二日向全馬民眾廣播時,特別強調馬來亞各民族一體和諧共處的信念。他認為:「彼此都須要尊重對方的權利和情緒,彼此都須要對不同的宗教信仰和風俗、習慣,互相容忍,從不同之並存,而求真正的統一。」

懷着同樣堅定的信念,我寫下了《馬來姑娘》。