【新書】《馬來姑娘》第七章

書序 | by 劉以鬯 | 2023-09-11

經過這一次見面後,鄭九精神為之一振。第二天下午,揹着獵叉,獨自一人走入大芭去捉鱷。

前幾天佈置在河岸上的鐵絲網,因為多日未用,此刻已經生鏽了。這些鐵絲網都是日本兵留下來的,打仗的時候,無論防魚雷或者封鎖陸上交通,都需要這東西。戰爭結束後,鐵絲網變成了廢物,中國人利用它來捉鱷魚,收效甚佳。不久,馬來人也開始將那些老法子放棄了。

用作捉鱷的鐵絲網,必須保持網狀而不生鏽的,否則,就一無用處。

鱷魚的嘴,既長且大,不但能夠吃人,抑且可以吞下硬質的東西。凡是沒有到過馬來亞的人,談到鱷魚,總以為鱷魚皮是最值錢的東西,殊不知,鱷魚肚裏的化石,在南洋幾乎也被視作一種寶物。有一次,鄭九捉到過一條身長不下二十呎的吃人鱷魚,拖回家中,用剪刀剖開牠的肚皮時,竟發現肚裏藏着許許多多化石,諸如手錶、戒指、耳環、金鐲等等,足見鱷魚的嘴巴是多麼的可怕了。

自從有了這些鐵絲網後,捉鱷人在捉鱷時的危險性也就大為減少。只要利用網狀鐵絲先將鱷魚嘴巴套住,然後留神不讓牠的尾巴掃到,通常就不會再有其他的危險了。

鄭九是最先應用這種方法的捉鱷人。

他經常一個人到河邊來,所獲的成績好,所遇的危險最少,大家都覺得奇怪,其實,理由很簡單,只有三個:膽大,心細,有頭腦。

這一天,鄭九病後復出,依舊應用老法子,只是那些鐵絲網已經生鏽了,不得不改用獵叉。

他坐在離岸約莫二三十呎的樹幹上,手持銅器,鐺鐺鐺的一陣子亂敲。

敲了十分鐘左右,那泥漿似的河水中一連伸出四隻鱷魚頭來。

他心裏有點怕,可是怎樣也不願意放棄這個機會。

他繼續敲響銅器。

四條鱷魚聽到了聲音,同時爬上岸來,一步又一步地向鄭九迫近。

鄭九擎起獵叉,卻不敢跳下樹杆。

但是其中有一條,至少有三十幾呎,是難得見到的大鱷魚。

鄭九連忙掏出手電筒來,用電光照射那條大鱷魚,等牠的眼睛轉成紅色時,縱身下樹,敏捷地將獵叉插住牠的長嘴,以為得手了,冷不防給另外一條鱷魚用尾巴掃倒在地上。

幸而鄭九身體茁壯,摔了一跤,沒有暈過去。

際此生死關頭,鄭九立刻在地上打了個滾,滾到大樹底下,閃身樹幹背後,那條用尾巴掃他的鱷魚已經張開長長的大嘴露出一副凶相。

鄭九傷在腰背,痛極欲嚎。看到那條張開大嘴的鱷魚正向他一步步逼近時,立即竄入草叢,飛也似的疾步奔跑。

他的傷勢似乎並不輕,但是在奔跑的時候,也許因為太緊張的緣故,連感受都麻痺了。

奔出大芭,他站停了,透口氣,緊張的情緒終於鬆弛了。就在這時候,他開始感到腰部的痠痛,一陣陣,像針刺。

他的獵叉依舊插住那條鱷魚,沒有帶回來。鐵絲網也全部留在河邊,手裏只有一綑繩索。縱然如此,他在走路時,大腿還是重甸甸的,不若平日那麼輕便。

他一瘸一拐地走着,走到木橋,已經氣喘如牛了。

木橋上站着一個女人,很像拉絲蜜,走近一看,原來是妮莎。

鄭九有意無意地對她一瞅,皺皺眉,連笑容都不露。妮莎以為他憎嫌自己,因此圓睜雙目望着他,想說話,卻把要說的話嚥了下去。鄭九臉色蒼白,額角上沁着冷汗,困難地挪開步子,經過妮莎身旁,腿一軟,差點沒暈倒在地。

妮莎見此情形,忙不迭走去扶他。

「你怎麼啦﹖」妮莎問。

鄭九將身子靠在欄杆上,定定神,有氣無力地說了一句馬來話:「Terima Ka Sih !」

妮莎又追問一句:「你……你又喝醉了﹖」

「不,」鄭九說話時呼吸十分迫促,「我今天沒有喝過酒。」

「那末,究竟是怎麼一回事﹖」

「我在大芭捉鱷,不留神,給鱷魚的尾巴掃到了,傷在腰部,很痛,走路不方便。」

「你住在哪裏﹖」

「河西吉埃店隔壁。」

「讓我送你回去。」

妮莎攙扶鄭九過河。回到家裏,鄭九吩咐矮鬼替他敷傷藥。敷好傷藥,妮莎要走,鄭九留她喝一杯咖啡。

鄭九心裏總覺得事情有些蹊蹺。妮莎這個女孩子,曾經給自己調戲過,現在卻這麼好心腸了,其中必定另有緣故。

因此,他頗表歉仄地對妮莎說:「上次的事,我對不住你。」

妮莎兩腮頓時脹得緋紅,羞慚地:「是我不好。」

「你不好﹖」

「我不該在眾人面前說你的壞話,以至引起了公憤。直到現在,甘榜裏還有許多人對你不諒解。」

「事實上,當時我的行為也實在太不檢點了,這是我自己做錯了事,怪不得別人。」

「你沒有錯。」

「為甚麼﹖」

「因為那時候,你喝醉了。你不是存心的。」

「你怎麼會知道的﹖」

「今天中午,遇見拉絲蜜,談起那天的事,才知道你喝醉了。」

「我把你當作拉絲蜜,要不然,即使是喝醉了,也決不至於這樣無禮。」

妮莎想了一想,兩隻眼珠子骨溜溜的一轉,然後期期艾艾的:

「你很喜歡拉絲蜜﹖」

「是的。」

「拉絲蜜呢﹖」

「她也待我很好。」

「但是……」

妮莎頓了一頓,繼續說下去:「聽說拉絲蜜與三遜就要訂婚了。」

「這是謠言。」

「這不是謠言。」

「你甚麼時候聽到的﹖」

「今天中午,拉絲蜜親口告訴我的。」

「怎麼我一點都不知道﹖」

妮莎發現鄭九神色大變,心中不免有點虛怯,放下咖啡杯,立即站起身來,說:「我要走了。在我離開這裏之前,我願意坦白告訴你,剛才我是故意在橋上等你的,沒有別的意思,只想讓你知道我怪錯了人。」

說着,伸手與鄭九握別。臨走時,鄭九託她帶個口信給拉絲蜜,說自己捉鱷受了傷,請她過來一次。

妮莎走後,鄭九腰背仍有微痛,沒有吃東西,就沉沉入睡。

第二天早晨,睜開眼來覺得口渴,大聲喚矮鬼,房門啟開,進來的卻是拉絲蜜。

「矮鬼到小街場買菜去了。」拉絲蜜笑盈盈的端了一杯凍水,走到床邊。

「你來了﹖」鄭九睡眼惺忪,不敢相信這是事實。

拉絲蜜點點頭,說:「昨天晚上,妮莎來看我,說你受了傷。」

鄭九豎起身子,腰卻忽然感到一陣劇痛,喝一口水,又躺了下去。拉絲蜜取過毛巾來,給他抹乾額角上的汗珠。鄭九性急,在極度的痛楚中,還向拉絲蜜提出了這樣一個問題:

「聽說你就要同三遜訂婚了﹖」

拉絲蜜不作正面答覆,只說:「你受傷不輕,好好休息罷。」

「不!」鄭九歇斯底里地叫喊起來,不管腰背的痠痛,掙扎着要直起身子。

拉絲蜜勸他躺下去。

他的情感衝動到極點,緊緊握着拉絲蜜的手,問:「告訴我,你是不是已經答應三遜的求婚了﹖」

拉絲蜜被他逼得無法,終於點了頭。

鄭九焦躁萬分,忍不住直蹦直跳的問:「為甚麼﹖拉絲蜜,你為甚麼要答應﹖前天,我們在椰林裏還是談得好好的,為甚麼忽然又變了卦﹖」

拉絲蜜囁嚅一會,聳肩啜泣了。鄭九一定要她把理由說出來,她才張口結舌的,說了一句話:

「母親已經親口答應了尤疏夫。」

「你並不愛三遜﹖」

「我雖然不愛三遜,但是我愛我的母親。」

「你愛母親甚於愛你自己﹖」

「可以這樣說。」

「那末,你願意為了你的母親而犧牲自己一輩子的幸福﹖」

「只要她老人家能夠感到幸福。」

──談話至此,鄭九恨不得捉住自己一陣子揍打。他是既憤且妒,驟然間失去一切的希望,覺得這世界再也沒有甚麼東西值得他留戀。

經過一大陣難堪的沉默後,鄭九用沙啞的嗓音問她:

「訂婚的日期定了沒有﹖」

拉絲蜜的嘴唇在發抖,隔了大半天,才告訴鄭九:訂婚的日期已經定好了,下星期三。

鄭九不覺發了一怔,彷彿當胸給人捶了一拳似的,悶得很,一時說不出話來。

半晌過後,還是拉絲蜜先開口:「也許這是最好的結果。」

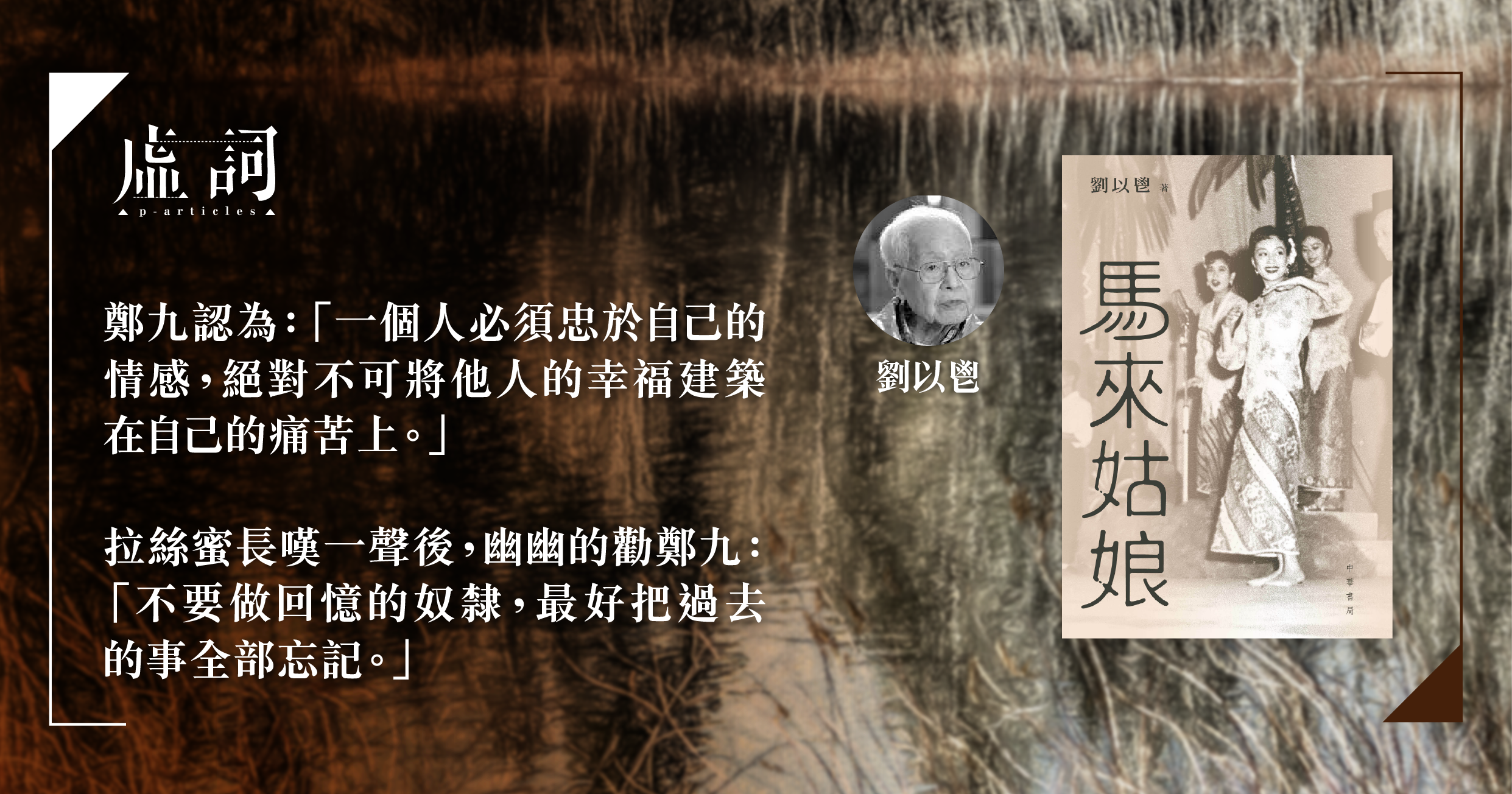

但是鄭九不同意她的看法。鄭九認為:「一個人必須忠於自己的情感,絕對不可將他人的幸福建築在自己的痛苦上。」

拉絲蜜長嘆一聲後,幽幽的勸鄭九:「不要做回憶的奴隸,最好把過去的事全部忘記。」

「我……我忘不了!」

「鄭九,你別這麼衝動。」拉絲蜜噙着眼淚說,「我們宗教不同,不能結合的。」

「我願意加入回教。」

「為了愛情,長老是不會允許你加入的。」

聽了這句話,鄭九對拉絲蜜的感情,不能不有所懷疑了。因此,在氣憤中,他竟說出了這樣的話語:

「難道你的心腸這樣硬﹖」

拉絲蜜臉色唰的發青,站起身來,一言不發,朝外低頭急走。