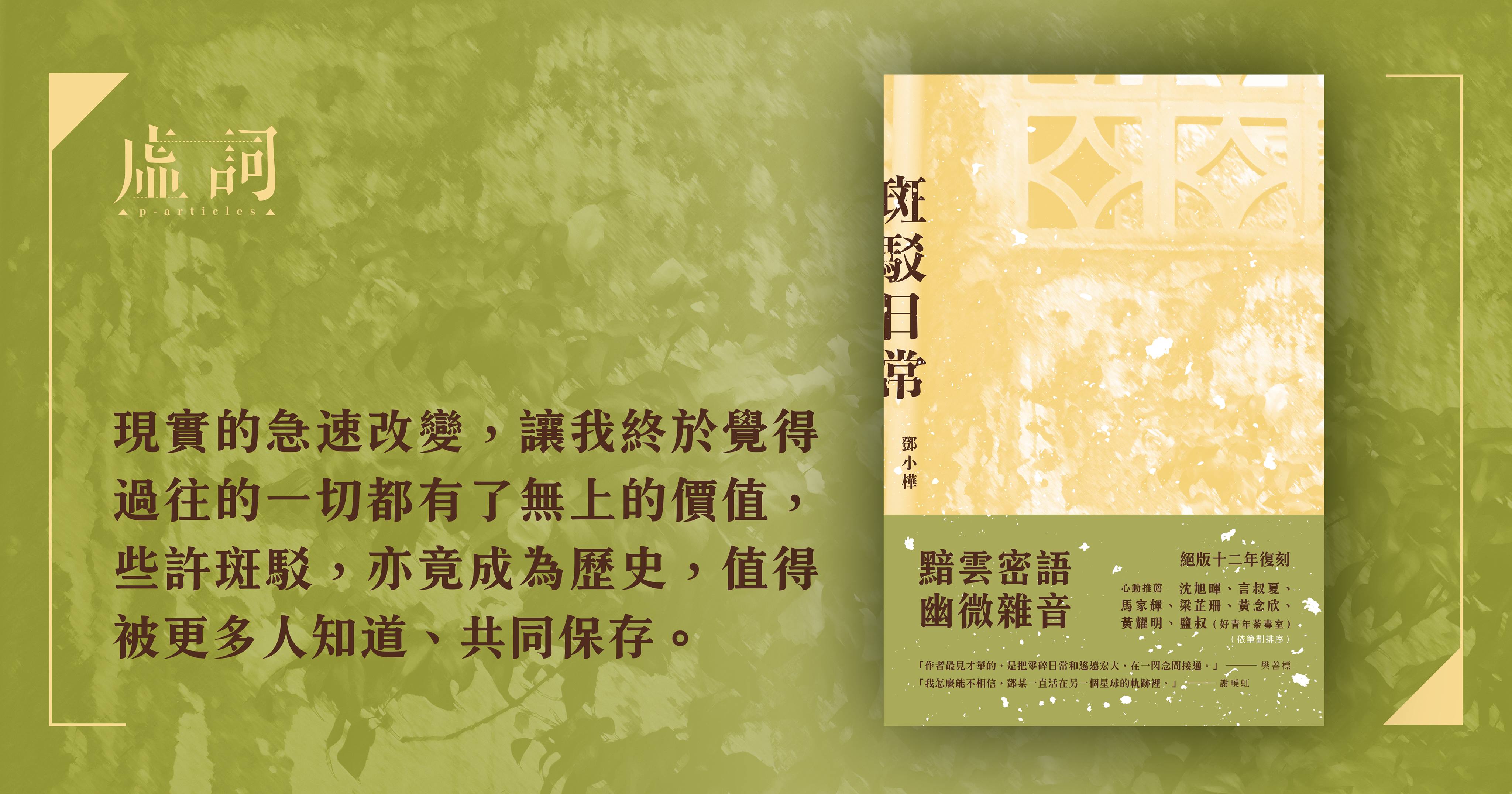

《斑駁日常》最初出版於2008年,此後一直未有重印,如今復刻,如鄧小樺於新序所言,於黑暗的潮水之中,過往的一切都有了無上的價值,些許斑駁,亦竟成為歷史。而被改變的,正是我們的日常。 (閱讀更多)

蘋果倒下記者仍在 那些蘋果種下的種子

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-07-07

在香港做傳媒行業不容易,選擇已經不多,蘋果倒下後又少了一個可自由發聲的地方,再加上紅線處處,想繼續做傳媒又談何容易?一眾蘋果員工又可以有甚麼出路? (閱讀更多)

豪華的強盗史——曹疏影詩集《她的小舌尖時時救我》推薦序

曹疏影新詩集《她的小舌尖時時救我》面世,如唐捐撰序所指,其關鍵字是「小」,如瓢蟲群,於微小的深空駛過。並不是宣稱自己正在從事銀河系寫作,開口大國,閉口太平洋,興象就會開闊起來。反之,詩集從細處透露深刻的感思,以刻度精微的「文字度量衡」去感應事物的表裡,更把它發展為一種美學、思路或技術。 (閱讀更多)

第十四朵白菊花——《夢蝶全集》序

《夢蝶全集》於周公百歲冥誕之年出版,陳耀成認為是華語文壇一大盛事。華語文化在過去半個世紀有四座藝術奇峰:張愛玲的小說、侯孝賢的電影、林懷民的現代舞、周夢蝶的詩。其中三峰座落在台灣。而對陳耀成來說,淵源最深遠是周公的詩。 (閱讀更多)

【無形.書有價書無價】前置詞:書炒熱了

無秩序編輯室 | by 虛詞編輯部 | 2021-06-30

港版文學書在古書巿場的價格突然飆升,青文牛津兩大出版社的固然高企,一些巿面還可買到的,都會被炒到三四位數字,是個新奇景象。新亞書店的蘇賡哲老闆為文述說,他是舊書拍賣第一人老行尊,娓娓道來香港兩次舊書熱,都與大陸的禁書和炒書風潮有關,還有新舊之比。鄭明仁先生近年開設老總書房,也是舊書界一名KOL,他的梳理便充滿了臨場感的歡快,沙場爭戰幾人回。余家強談九十年代在大陸雲南舊書攤極低價購入的《林彪同志語錄》,一本書裡有人、有歷史,今昔的對照是多元的。 (閱讀更多)