跨越生死維度的靈魂之窗:瑪莉娜的凝望與救贖

328522694_599498004938908_6256996885861345240_n.png

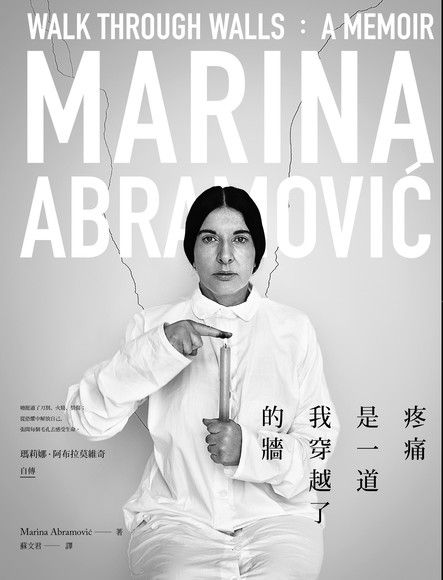

行為藝術是當今受誤解最多的藝術形式,談到瑪莉娜.阿布拉莫維奇(Marina Abramovic),大家想到的可能是她和烏雷(Ulay)對立拉緊弓箭的一幀照片,在她的自傳《疼痛是一道我穿越了的牆》中,道盡這位行為藝術教母和情人多年來的相生相剋、相愛相殺,一路將自己推向恐懼、痛苦、筋疲力盡的極限,追求情感與靈性轉化、絕不妥協的危險旅程。

軍訓式的童年

愛與痛佔據了瑪莉娜生命的重要部份,「恐懼被植入內心的方式真的很神奇,來自於你的父母和周遭的人。最初你是無比的純真,什麼都不知道。」瑪莉娜來自一個黑暗的地方,四十年代中期到七十年代中期的戰後南斯拉夫,掌權的是獨裁的共產強人狄托(Tito)將軍,她的父母是戰爭英雄,屬於一同對抗納粹精衛部隊,母親是博物館館長,父親是游擊隊解放軍隊員。轟動的愛情故事加上俊男美女的外表讓兩人走到一塊,性將兩人牽在一起,但其他可以拆散他們的因素太多了,父母親完全沒有共同之處,造就了不快樂的婚姻,也像是一場戰爭。她成長於一個父權家庭:祖父母生了十七個孩子,只有兒子的照片,女性一張也沒有。作為女生她常受到體罰,犯一點錯就會被罰,母親常打到她全身滿布瘀傷,又或者把她關進衣櫥靜思己過,為的是將她訓練成為斯巴達軍人。

父親是個非常英俊的男人,瑪莉娜的形容是有張英雄的臉,他從不為任何事懲罰她,因此她深愛著他。他也會跟女友們帶她一起出遊,也會買禮物給她,下場就會是母親把禮物扔進窗外。她發現自己的名字是源於父親在戰爭期間愛上的一名俄羅斯女兵﹐大概母親因為這種聯想而痛恨她。可能是因為母親當博物館長的耳濡目染,她從六、七歲時就知道自己想成為藝術家,因為只有藝術這件事獲得母親的鼓勵。藝術對母親而言是神聖的。而這段時間她透過閱讀,讀卡夫卡、卡繆、里爾克,找到自殘酷現實脫出的逃逸路線。

雖然沒有人會不同意,瑪莉娜是一名魅力女性,但她長年受自我形象低落影響,青春期的她剛體驗到初潮,開始性啟蒙以後,她開始追求外表的美麗,然而「我是學校裡最醜的小孩,出奇的醜,還又高又瘦。」她因視力之故架上一副醜眼鏡,亦因扁平足穿矯正鞋。她厭倦了鼻子太大,希望動手術整形,每次她這樣問,母親都會扇她一巴掌。直至二十四歲,即使已經破處,她仍 十月和母親同住,要守十點前回家的門禁,仍然受到母親的全權掌控。

疼痛是通往另一層意識的神聖之門

此書命名為《疼痛是一道我穿越了的牆》,瑪莉娜認為,一旦踏進表演空間,就是在扮演一個更高層次的自我,你就不再是你自己了,恐懼早已遠去,痛苦也不存在。《節奏O》中放了七十二個物件,她全身麻醉後平躺在舞台中心,在無法自由掌控自己的狀況下,任人將外力加諸彼身。物品列表中包括攻擊性武器,如圖釘、雕刻刀、手槍,當時她的想法是:「好,來看看究竟會發生甚麼事。」行為藝術的精髓,就在於是觀眾與表演者一起創造作品,她的存在成為一件布偶,觀眾則成為了行為藝術的表演者,她想測試群眾反應的極限會到甚麼地步,而在這場表演正是將恐懼展示給觀眾,利用他們的能量將她的身體推到極限。在這個過程中,她也從自身的恐懼之中解放出來,成為觀眾的一面鏡,照見自己最深層的恐懼。結果有人把圖釘釘到她身上,有人用刀子割其脖子並吸吮,當一個矮子將子彈上膛並觸碰扳機時,發生了一場扭打,群眾將其制止。這場展演宣示著只要是人,甚麼事都能做得出來。

瑪莉娜的作品充滿自殘色彩,有著遊擊隊遺傳背景的她,繼承了父母的一種穿牆式的堅定意志,從來熱衷於挑戰人體極限,挑戰流血、受苦,以及死亡的恐懼。疼痛是一道她走過的牆,而她到達了牆的另一端。在《節奏十》她以小刀在左手指間快速穿刺,白紙上濺滿了她的血。在《湯馬士之唇》中,她用剃刀在腹部割出一顆五芒星,猛力鞭打自己直至再也感覺不了痛;又用暖氣直吹向腹部傷口,讓上面的星星開始滲血。「疼痛就像一種通往另外一層意識的神聖之門。當你抵達那扇門,另一個境界就開啟了。」

瑪莉娜認為,只注重在美學價值的藝術是不完整的,只對能夠改變社會意識形態的藝術有興趣。在《巴爾幹的巴洛克》中,她坐在意大利的地下室,底下堆疉了成千上萬的血淋淋連肉的骨頭。在沒有冷氣和夏天的濕熱空氣中,骨頭早已腐爛,上面爬滿蛆蟲,她就這樣頂著令人作噁的惡臭,就像戰場上的屍臭一樣,每天七小時,連續四天,坐著刷洗這些骨頭,這些骨頭所帶的戰爭記憶逐漸被洗掉。她就像一個聖母,背負起塵世間的殺戮與惡意,默默地洗淨一場席捲整個巴爾幹的不義之戰,此作品為她帶來了威尼斯雙年展的最佳藝術家金獅獎。

揪心的重逢:藝術家在現場

在瑪莉娜和烏雷最廣為人知的行為藝術錄像作品《靜止能量》中,烏雷拉著弓箭對準瑪莉娜的心臟,他掌著可以摧毀她的權力,他可以真的打碎她的心。墮入情網的人,面對刀、槍、子彈,她把它們轉變成愛與信任,她必須完全相信站在面前的那個人﹐因為弓箭直指著她的心臟。在兩人的藝術夥伴關係中,他倆嘗試拋開自我、拋開陽性與陰性,融合成為一種第三體,追尋藝術的最高形式。在《藝術家的黃金發現》中,兩人開始實驗人體的極限,那段時間他們開始斷食,在表演空間連續八小時對望彼此,從中她陷入了一種出神境界,進入到一種與周遭一切都和諧共處的時刻,當她累得已經再不能思考,還是堅持下去,但烏雷因為身體不適而無法繼續下去,他們起了爭執,烏雷第一次也是最後一次因為生氣而打了她,這摧毀了一道界線,隱隱種下了兩人的決裂的種子。

儘管瑪莉娜已成為一位藝術界巨星,這本書毫無保留地看見血淋淋的真實,並揭穿了她和靈魂伴侶烏雷的愛情神話,從中看見更多藝術家身為血肉之軀的矛盾,尤其是與烏雷十二年的契合到決裂。烏雷一次又一次的出軌,背著她還是當著她的面都來。而她亦不遑多讓,與不同男子發生性關係,在狂野性愛中得到背德的快感,甚至與烏雷和別的女人來一趟三人行。她說,「每一段關係最終都會結束」,他們兩個的也是,畢竟曾經愛過,「我們不像一般人會打電話說『我們結束吧』然後再見,我們去中國長城說再見。」他倆相約浩浩蕩蕩的到長城分手﹐她從黃海開始走,他從戈壁沙漠開始走,每個人走了三個月,2500 公里,貫穿 12 個省,成功在中間相遇,並互道再見。《愛人——長城行》以走到中間碰頭便結婚的構思為原初,以二人的關係結束作結,成為他們最後的分手禮物。「一對戀人在受難之後相聚在一起,近乎史詩般的故事。但那個事實已經消逝了。我現在面對的就只是長城和我自己。」

十二年的愛情生活轉瞬消逝,瑪莉娜又再孑然一身,但她還是有觀眾,她的藝術家身份不曾因失去藝術夥伴而消失。因此她改編了舊作,策劃了一場史無前例的演出《藝術家在現場》,在美國 MoMA 連續三個月舉行,每天八小時。她擔來一張椅子,邀請觀眾與她對座,期間不吃不喝不拉不撒。她凝望著每一位排隊前來觀賞的觀眾,就這樣的直直的盯著對方,其間只能維持眼神接觸,並不能碰她或對她說話。每個坐在她對面的人都變得非常感動,一開始,人們的眼眶就盈滿淚水。在這場表演期間,觀眾的一舉一動都遭到拍攝,亦要受到瑪莉娜的觀察。表演的高度在於觀者需要收斂心神,對準眼前的藝術家,他們身上諸多的痛苦,平時被壓抑著的情緒都在對視的瞬間顯影出來。她可以看見,也可以感受到人們的痛苦。科學家的研究所得,互相注視所觸發的腦波路徑會同步,發展出相同的路徑。透過這場千五人的凝視,她掏空了自己,收穫觀眾無條件的信任和愛,並將每一次會面留下的能量都盛載起來,使她的藝術達到前所未有的高度。

在紀錄片《凝視瑪莉娜》中,紀錄了一位不速之客的影蹤。烏雷不只是一名普通觀眾,更是瑪莉娜在樓上展示的十二年作品之中佔半的藝術拍擋,也是過往走過好一段人生路的靈魂伴侶。她與這位曾經的愛人久別重逢,就這麼一次打破了規則,將自己的手放在他的上面,二人含情對視,再也忍不住決堤的淚水,儘管二人在創作版權上出現爭論須對簿公堂,她當下仍然感受到強烈的靈魂悸動。跟過往多次行為藝術一樣,她連續三個月處於正襟危坐的狀態,承受著人體似乎無法承受的痛苦,在快要失去意識的一刻,所有痛苦都消失了。她再次將人體極限推至頂點。身體的疼痛是一回事,但是她心裡的疼,純粹因為愛而產生的痛,卻更為強烈。透過個體與個體之間靈魂之窗的交流,是她經歷過最驚奇的體驗。她的藝術已經不只關乎自己,而是關乎全人類的連結和解放。這場超越靈魂跨越生死的契合,緣起緣滅,終會在千里之外再聚。