劉紹銘教授與我

散文 | by 曾卓然 | 2023-01-18

324968794_1588554124925059_6741941073535300087_n.jpg

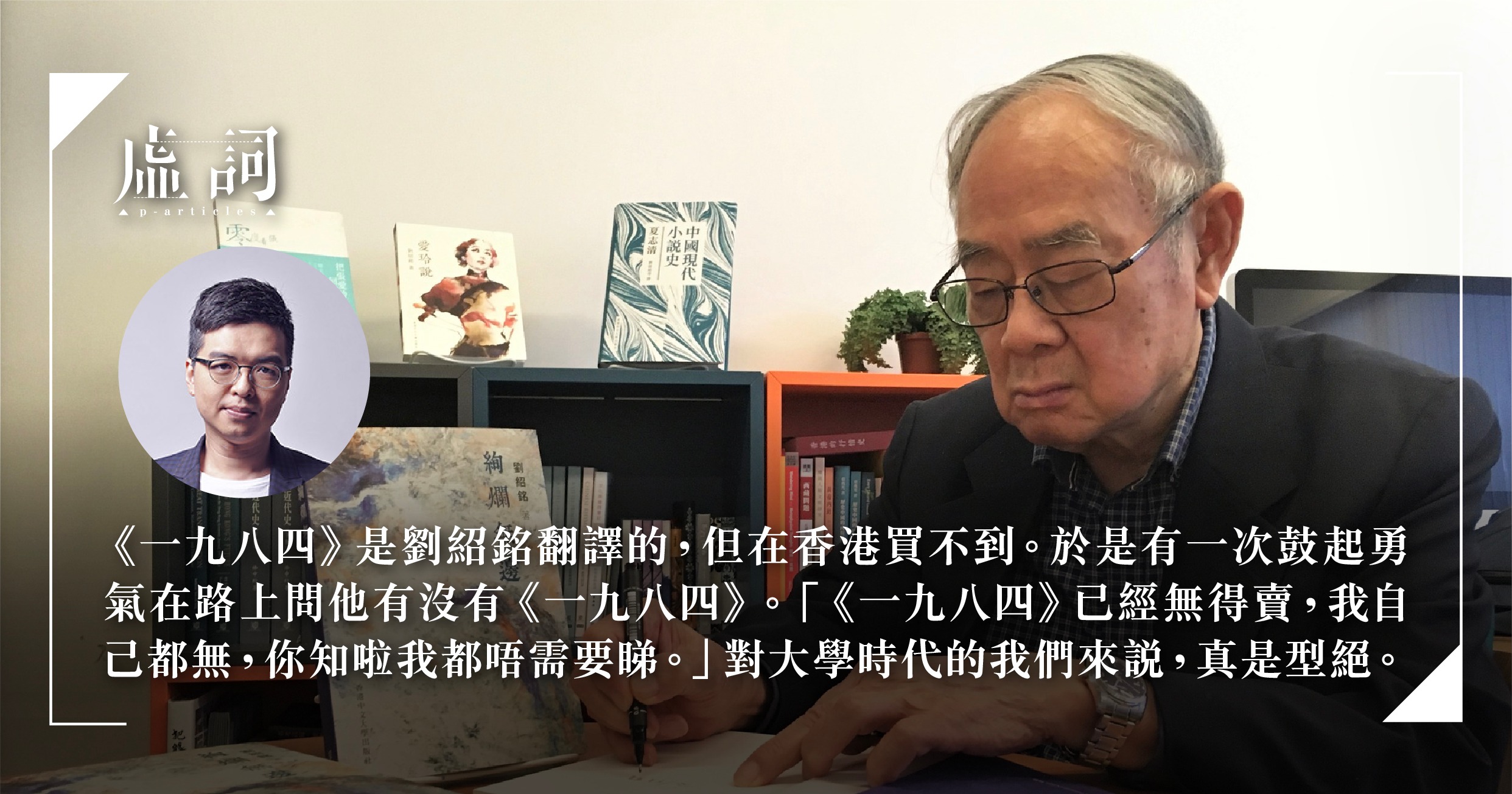

那是沙士剛完結的時代。記憶中劉教授是非常瀟灑的,他在戶外時戴上墨鏡在嶺大校園行走,遠遠就能看到他。當時我們喜歡反鳥托邦小說,「發現」了《一九八四》是劉紹銘翻譯的,但在香港買不到。於是有一次鼓起勇氣在路上問他有沒有《一九八四》。

「《一九八四》已經無得賣,我自己都無,你知啦我都唔需要睇。」

對大學時代的我們來說,真是型絕。

劉教授的課堂對我來說是很吸引的,是那種充滿「洞見」的課堂,而且非常有「趣味」。例如教夏志清的《中國現代小說史》,說到「感時憂國」精神,劉教授會說現代文學是「涕淚交零」。說到《駱駝祥子》則要我們留意對祥子肌肉的描述,認為「外在與內心的枯萎相一致」。

劉教授的中國經典小說課,對我來說則更是著迷。我大學以前從來沒有想過「三言」中有這麼多精彩的小說,並一直以為三言就是舊小店中永遠沒有人買的厚裝舊書。劉教授帶我們細讀蔣興哥重會珍珠衫、賣油郎獨占花魁、俠女、十五貫、杜十娘、白娘子等等小說。教授以角色為解讀核心,並以「類型」方式為小說分類,再在不同類型例如「痴情男女」、「離合夫妻」,「薄倖郎」等之上觀察人物的描繪與話本小說系統怎樣作道德判斷。我當時就覺得是開腦的讀法,後來漸漸亦成為我自己讀小說的方法了。

學生面對劉教授時有點緊張也是當然的,因為他上課是很嚴格的,例如上課時同學不能說話,如果犯規,他亦真的會罵人,我也被劉教授在課上罵過。記得劉教授當時劉教授正講解「十五貫戲言成巧禍」,就提到說書人的敘事者功能。故事有言「若是說話的同年生,並肩長,攔腰抱住,把臂拖回,也不見得受這般災悔!」指出這處顯出作者對角色的強力同情。我和同學就笑說覺得這是相當CULT 而且前衛的表現手法,當時就被劉教授罵了我們課上說話了。劉教授是很重視教育的,知道教育可以改變人的生命,所以希望我們珍惜機會,這其實是老一輩教育家的風範;這在今天「待客至上」的大學校園,已經近乎完全不可能了。

劉教授會在每門課的第一堂課叫我們買書,例如《中國現代小說史》、《中國經典短篇小說精選》,記得叫我們買黃繼持教授編的《魯迅卷》,他:「這本不會全本都教,不過這是你們能買到最好的魯迅文集,而且黃繼持剛走。」結果多年過後這些都還是在我手邊,會反覆閱讀的書。因此我也開始發現劉教授編、譯、著多種書籍。因為有追讀自己所有老師著作的習慣,也因此「發現」了二殘的種種香港筆記,和他編的香港散文集。

我認識董橋基本上就是通過劉教授介紹,〈文字是董橋的顏色〉是劉教授寫介紹「小董」的名篇。在「白天應卯」中劉教授寫到董橋在書信中用應卯表示翻工「打卡」,教授為之絕倒,這些都是劉教授點評作者的精彩一筆,而且令人永遠記住。介紹杜杜《住家風景》,劉教授:「所收的方塊文章,論題目大小,確也雞毛蒜皮,幸見感情真摯,文字溫潤如玉,讀來不覺繁瑣。」三言兩語,已經盡得杜杜佳處。

本文叫作「劉紹銘教授與我」,也是來自劉教授、也斯老師、子東老師合編的《再讀張愛玲》一書,這書是2000嶺大張愛玲研討會的論文集,劉教授序中提到哈朗卜倫的「影響的焦慮」一書,他非常有趣的翻譯成「師承的焦慮」,並說這會議就是探索張愛玲與張派作家的研討會。但劉教授寫評論家硬說其他作家是「張派」大談師承可能不太好,於是就照許子東的建議,把作家談張愛玲的一節會議從「師承的焦慮」改成「張愛玲與我」。我博士研究周作人與香港散文,其實問的問題也是「師承的焦慮」,或者問「周作人與我」,同樣也脫不開老師們的框架。

劉教授是王德威那一輩大學者的老師;能在劉教授在海外榮休之後,晚晴之時,教我輩嶺南同學,那是我的光榮,但說我自己師承劉教授,那當然焦慮得不行。回想有關劉教授的事,都是一些斷片。讀書時並不知道,到時日過去才知道那些良善的影響來自他。劉教授在嶺大退休時,學生買了花送他,他收到時說了四個字:「人間有情。」感謝你。