SEARCH RESULTS FOR "劉平"

方太初展覽《臨時居所:永恆或不永恆的家》 以流動臨居路線編織香港地景誌

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-23

香港這座城市在空間與家的議題上充滿矛盾與衝突。方太初以此為靈感,在香港逸東酒店舉辦《臨時居所:永恆或不永恆的家》展覽,聚焦於1950年代至2000年代香港文學中關於臨時居所的書寫,探討木屋區、安置區、難民營、過渡房屋及劏房等不同類型臨時居所中的家與空間關係,反思在這座充滿悖論的城市裡,棲居、遷居與過路如何構成從「香港居」到「居香港」的過程。若觀眾出席25號的講座,更即可獲贈不設發售的《臨時居所:永恆或不永恆的家》一書。

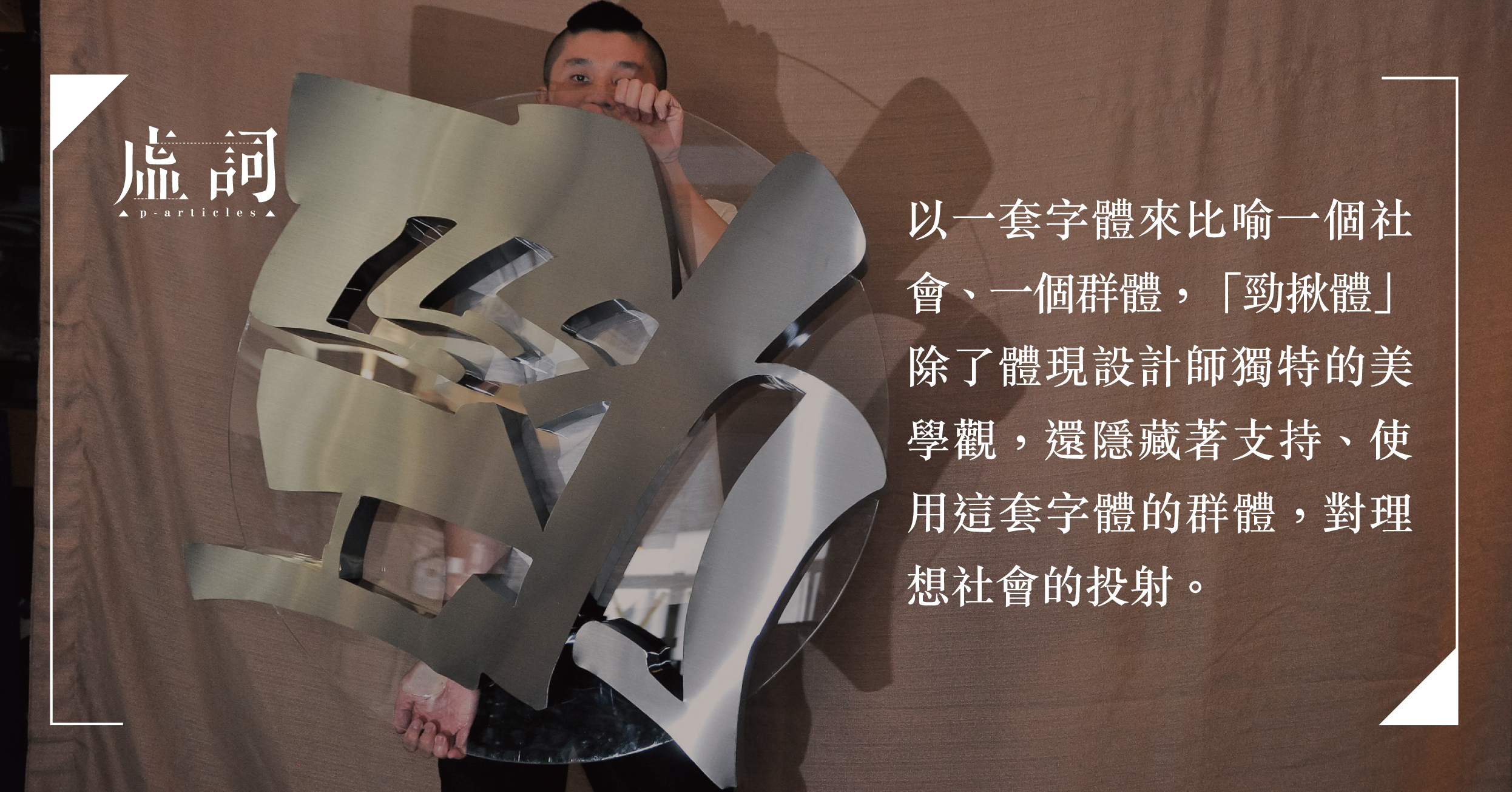

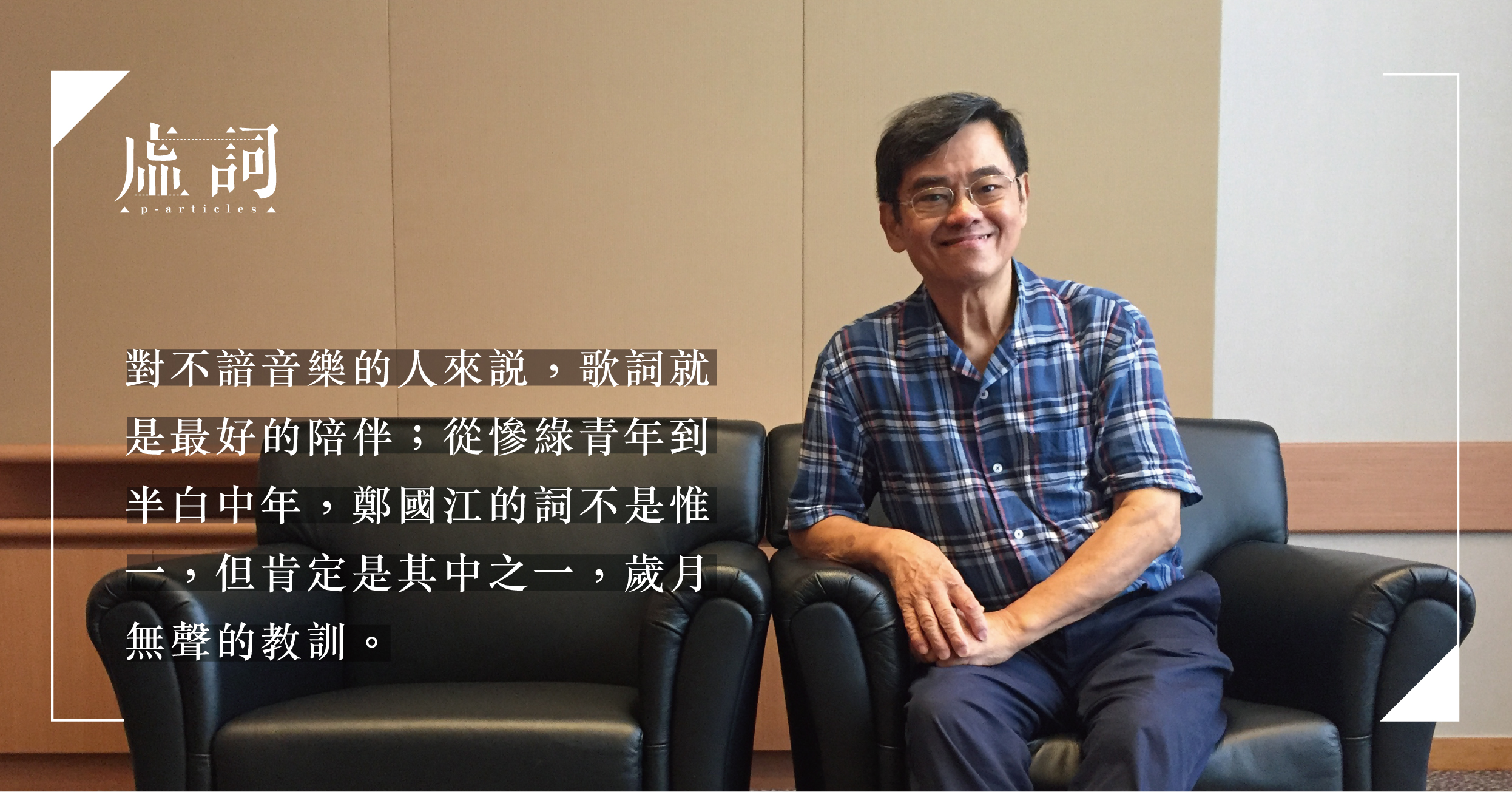

【文藝follow me】推廣文學 離苦得樂——訪「週末文學」策展人方太初、項目經理劉平

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-05-29

文學在香港,不是沒有人創作、發表,但是「就是很難讓人看見」。出於要讓優秀的作者被更多人看見,作家、策展人方太初與項目經理劉平,一起籌辦「週末文學」。

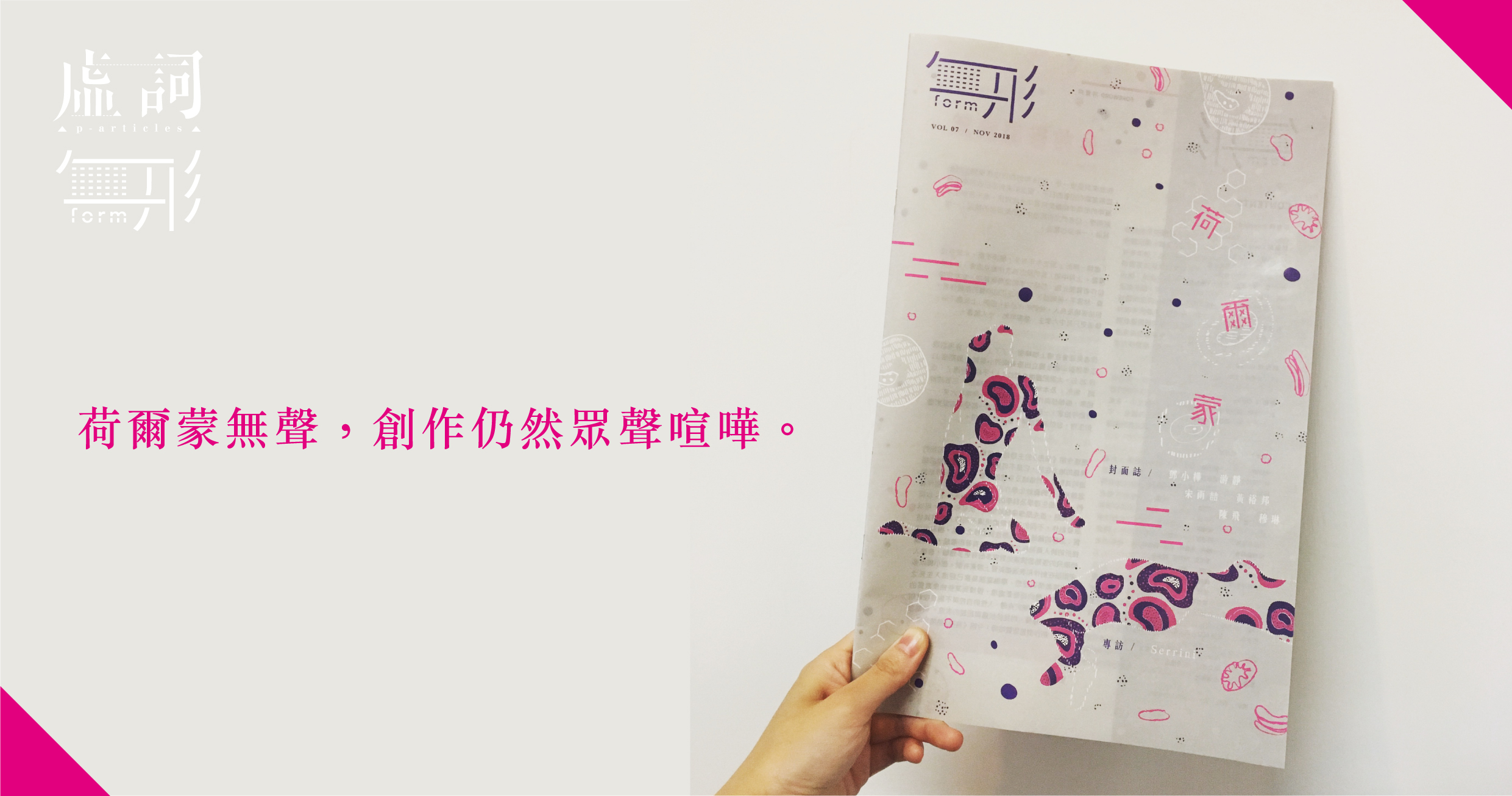

【虛詞無形一週年】多圖慎入:編輯部捱夜OT大暴走

無秩序編輯室 | by 虛詞編輯部 | 2020-07-16

捱夜傷身,人人都把這句話掛在嘴邊,「我今晚要早點睡」就跟「食完呢啖聽日唔食」一樣,是個天大的笑話。那為甚麼還要熬夜呢?

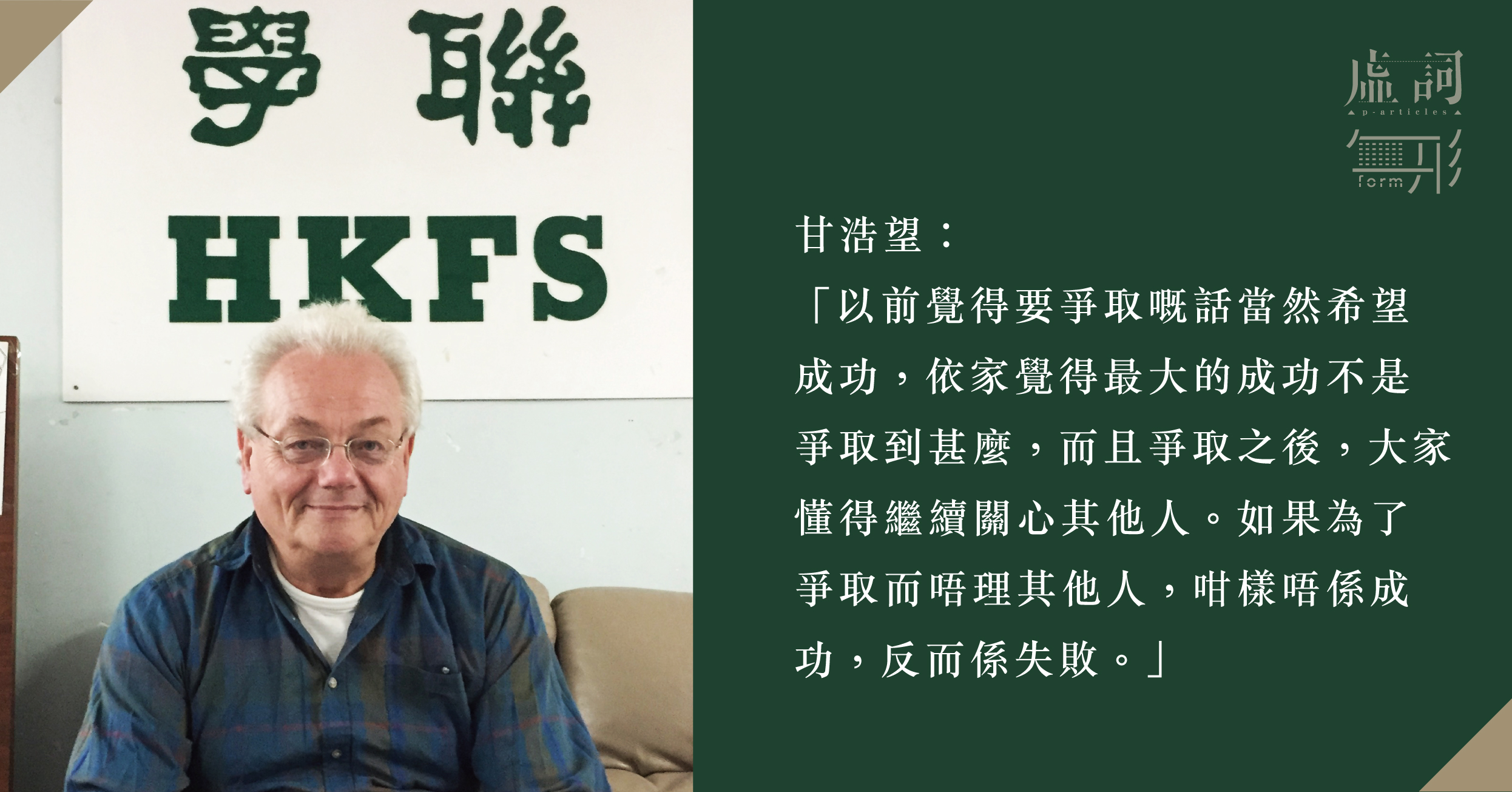

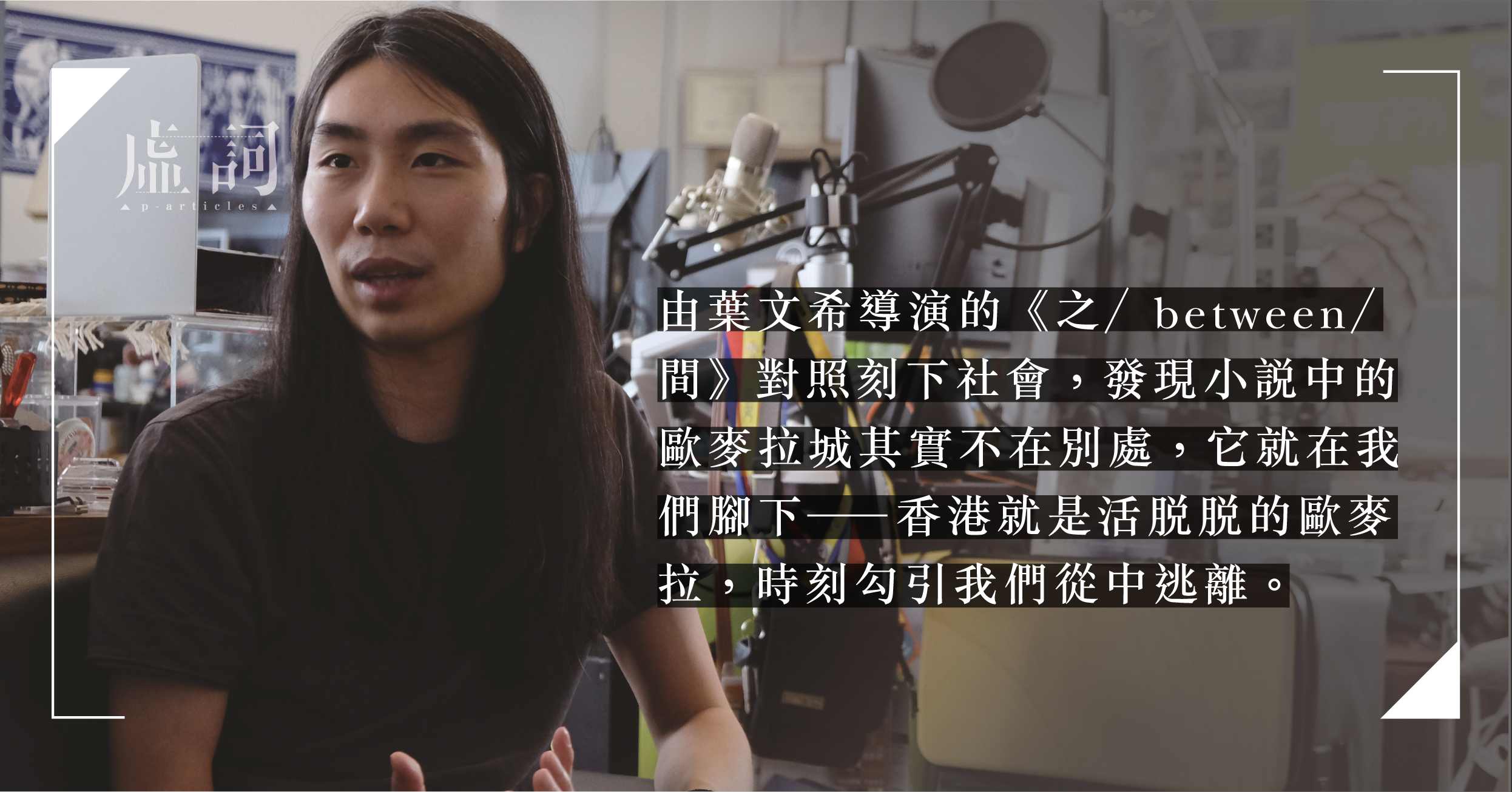

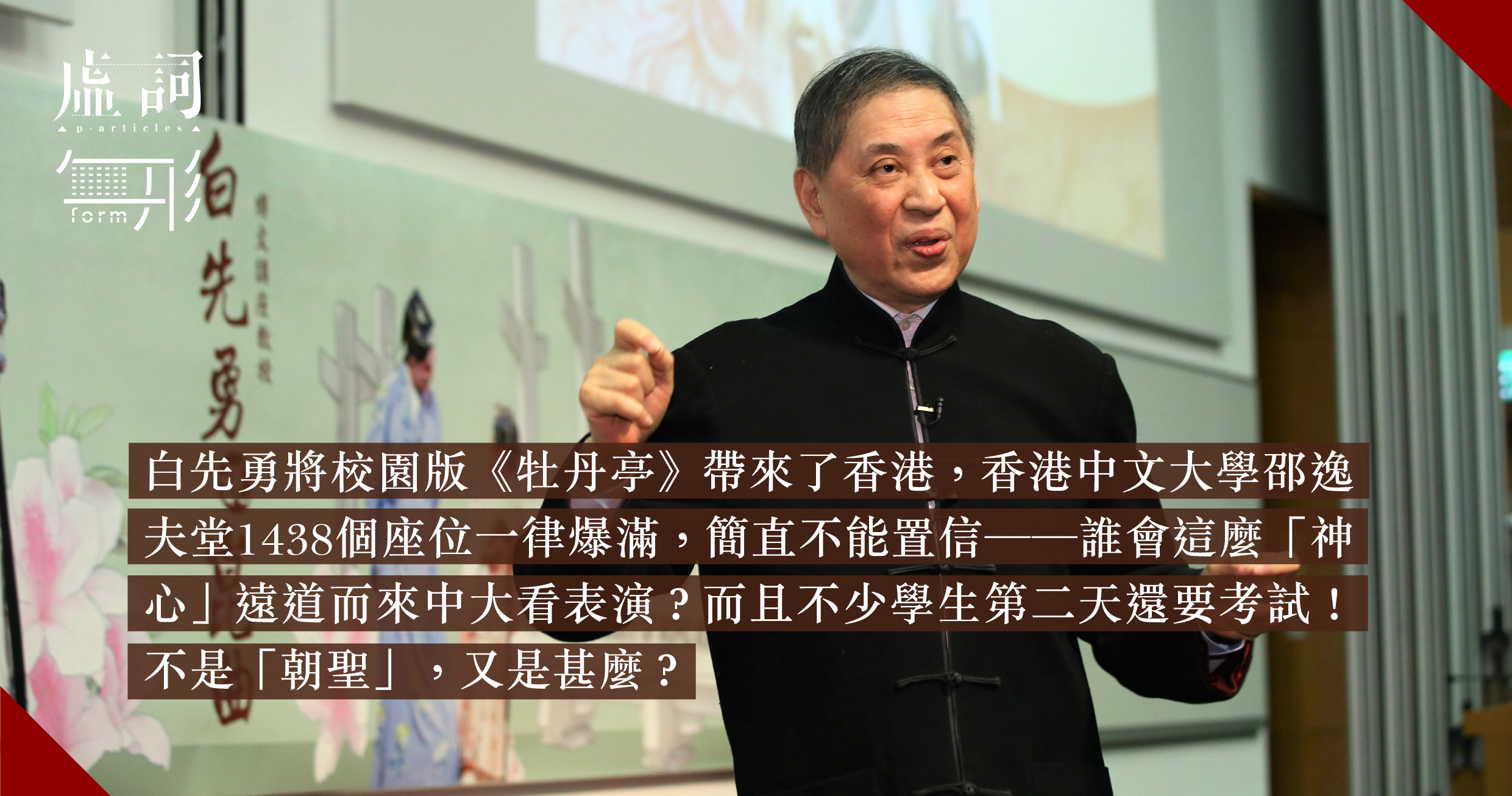

【無形.紅】不到園林,怎知春色如許——專訪白先勇及校園版《牡丹亭》

專訪 | by 劉平、黃潤宇 | 2019-03-02

「 不到園林,怎知春色如許。」中國傳統文化就像廢園春色,兀自開放,如此安份守己,也如此空虛寂寥,知音難求。十四年前,白先勇將《牡丹亭》起死回生,掃清了園前落葉,在園外徘徊的人,慢慢被園內春光吸引,到得園中,才道一直錯過了如許風景,捶胸頓足,委實太遲。春光乍洩,也有人像白先勇,在園內驚鴻一瞥,卻注定為它痴迷一生,留園一輩子——「 情不知所起,一往而深 」,白先勇與《牡丹亭》,可能是另一個柳夢梅與杜麗娘的故事。