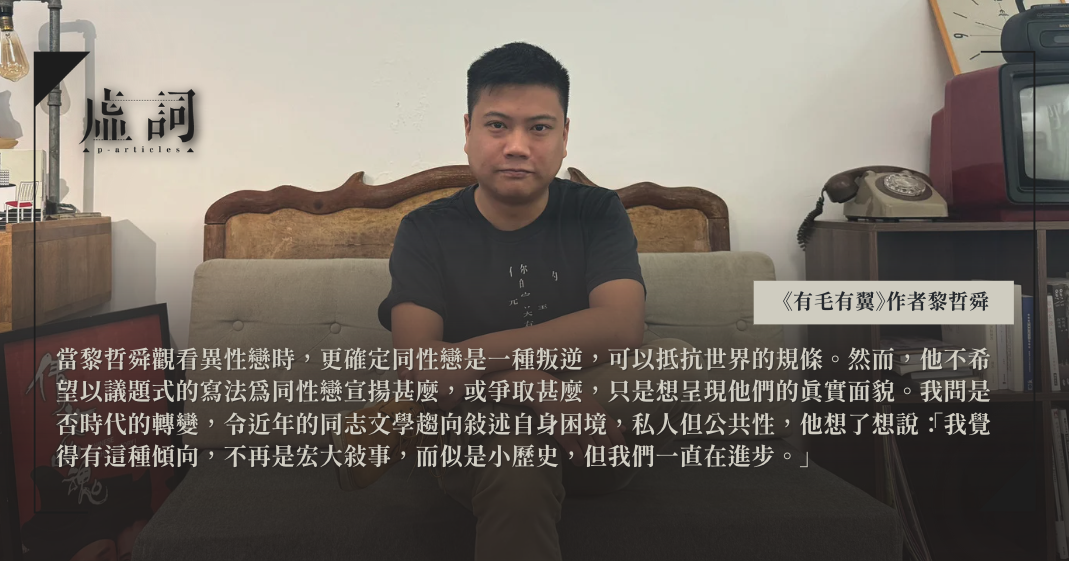

近來談同性婚姻合法化,有希臘為東正教國家首例,泰國為東南亞首例,反觀香港同志的奮鬥歷程依然艱巨,在房屋政策上苦苦拉据。早前「後話文字工作室」,為年青同志黎哲舜出版首部作品《有毛有翼》,當中並非議題式的大敘述,而是傾向自我揭露的私小說。在這訪談中,黎哲舜述說同志困境的同時,也說起被躁鬱症所籠罩的過去,並由此寄語自己要溫柔地寫作,溫柔地生活。 (閱讀更多)

新城市 舊巷弄|訪周漢輝《地納於心》

《地納於心》分為三輯,輯一「公屋詩系」、輯二「街道及地誌詩系」、輯三「飲食詩系」,題材和部份美學傾向都與前行的香港詩人 呼應,看似是繼承脈絡,但周漢輝的創作動機十分純粹,起初是想寫最熟悉之物,漸漸就形成了一系列創作計劃。 (閱讀更多)

以展場作為展品,凝視更替的瞬間——訪「情感幾何」策展人張海活

一個空間要消失、變換,我們能否容許悼念、過渡的片刻?1998年,1a 空間於油街創立,2年後被政府收回,2001年搬到牛棚藝術村,今年將會經歷轉變。歷經四份一世紀,展示過形形色色的藝術展覽,這個展場可有被誰記住? 張海活於是想到,以1a 空間作為展品,舉辦一個甚麼也沒有,只有展場自身的展覽,取名「情感幾何」,展覽歷時近六個月,分三階段呈現 1a 空間翻新的過程。這天到訪,只見1a空蕩赤裸,顯露出原初充滿斑駁污漬的牆身、水渠,拆下來的白牆被切割成不同形狀挨在綠框窗邊,一大堆木條堆疊地上。訪問開始前,張海活送我一塊小小的白色圓塊,說這是1a的碎片,手感冰涼堅硬,我從未想過,展場原來有形狀有重量,可以觸摸,與人連繫。 (閱讀更多)

《填詞L》:當你真心發夢,整個宇宙會聯合起來幫你,但唔擔保成功——訪編導黃綺琳

《填詞L》上映當天,黃綺琳從大阪亞洲電影節返港,只睡了一小時,隨即展開奔波於各大戲院謝票的日子,這位編導卻有種倦容以外的亢奮。填詞夢過後,又追逐另一個夢。近來《填詞L》的訪問與影評滿天飛,我們都知道名詞加上「L」的後綴,就是一種嘲諷:填詞夢追了很久,卻沒有成為大熱填詞人,退而求其次就自稱狂熱分子,也就是英文戲名「wannabe」的意思。黃綺琳曾將這段經歷寫進自傳文集《我很想成為文盲填詞人》,如今自資巨額開拍電影,將故事投映在大銀幕上,便是更落力宣傳,完成一場網上訪問後,緊接向曾繼賢繼續分享這個「填詞L」背後的故事。 (閱讀更多)

機械複製以後,人工智能時代的奇點藝術——訪「藝術・科技」展覽 2.0「過化存神」策展人梁學彬、藝術家黃進曦、麥影彤二

香港藝術發展局呈獻的「藝術・科技」展覽2.0的終章「過化存神」,於2024年3月16日至4月7日在黃竹坑藝發局的「展藝館」舉行。「過化存神」是香港首個以人工智能為主題的展覽,由藝術家、藝術文化研究學者梁學彬策展,參展藝術家則來自不同年代和藝術領域,深入探索人工智能紛繁多姿的面向、語言和潛能,剖析其對整個人類社會及文藝創作的深遠影響。此次與策展人梁學彬、其中兩位參與藝術家黃進曦、麥影彤二進行對談訪問,分享如何將人工智能融於藝術,以及探討人工智能在未來會如何影響藝術。 (閱讀更多)