【新書】鄺可怡《跨越歐亞:香港報刊抗戰文藝資料翻譯與選輯(1937-1945)》序

書序 | by 鄺可怡 | 2024-08-15

香港中文大學中國語言及文學系教授鄺可怡一直想把香港報刊的抗戰文藝重置於世界戰爭語境,面對近年的全球戰火、新冷戰格局、更逼近的本土社會政治發展,她知道那些研究課題,已到達必須回應的時刻。《跨越歐亞:香港報刊抗戰文藝資料翻譯與選輯(1937-1945)》全書收錄中文報刊文章145篇、日文報刊文章51篇,體現香港如何成為戰爭語境之下不完全受制的「協商區域」,展現戰時意識形態的多樣性,並強調戰時中國知識分子不囿於民族主義的觀點,從全球視野、跨越歐亞的歷史和戰爭語境重新思考中日戰事。 (閱讀更多)

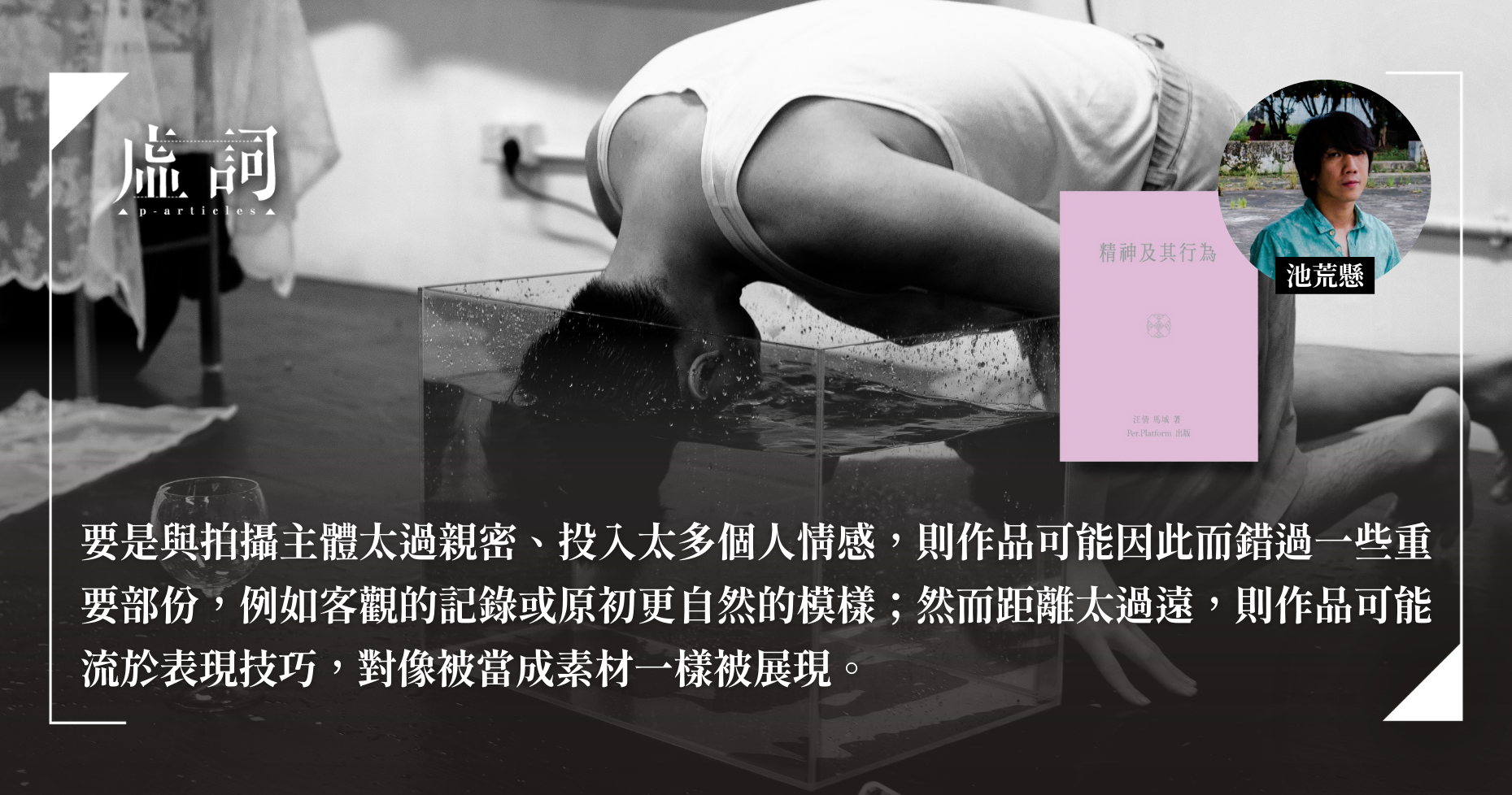

存在與本質.拋擲與流亡:《攝.相.現象學》中的影像追索

書序 | by 龔卓軍 | 2024-07-20

香港哲學學者張燦輝作為現象學家,認為「攝相」一詞更能精準表達英語「Photography」,結合現象學哲學理論,思考攝影藝術,在台灣再版作品集《攝相現象學》。臺南藝術大學副教授龔卓軍為他作序,認為他對於「為何要攝相、如何生產與使用相片」的關注,遠遠超過「如何拍出好相片」,而當中的相片形成了個人與集體記憶場域的脈絡。 (閱讀更多)

【新書】陳志堅《記憶的錯序》序 ——〈純真的白旗,以懺悔連結 〉

香港作家陳志堅沉澱五年後出版第二冊散文集《記憶的錯序》,作品訴說記憶中的成長故事、生活中的人情冷暖,甚或是教育界的眾生相。劉偉成博士為他作序,認為他的文章有種「哽咽感」,並像在通過寫作尋找妥協的空間和分寸。又因為他是個工作狂,劉偉成認為書中讀到陳志堅所爭取的寧靜時光,都像是啟動「懺悔」的程序,而對於一位文化水平把關者的教育界高層來說,有勇氣接受妥協後的標準成為生活的常規,才是最難面對的窘境,但劉偉成又問,若不妥協,又如何尋回嚮往的寧謐?又怎可能再滋養自己的文學生命? (閱讀更多)