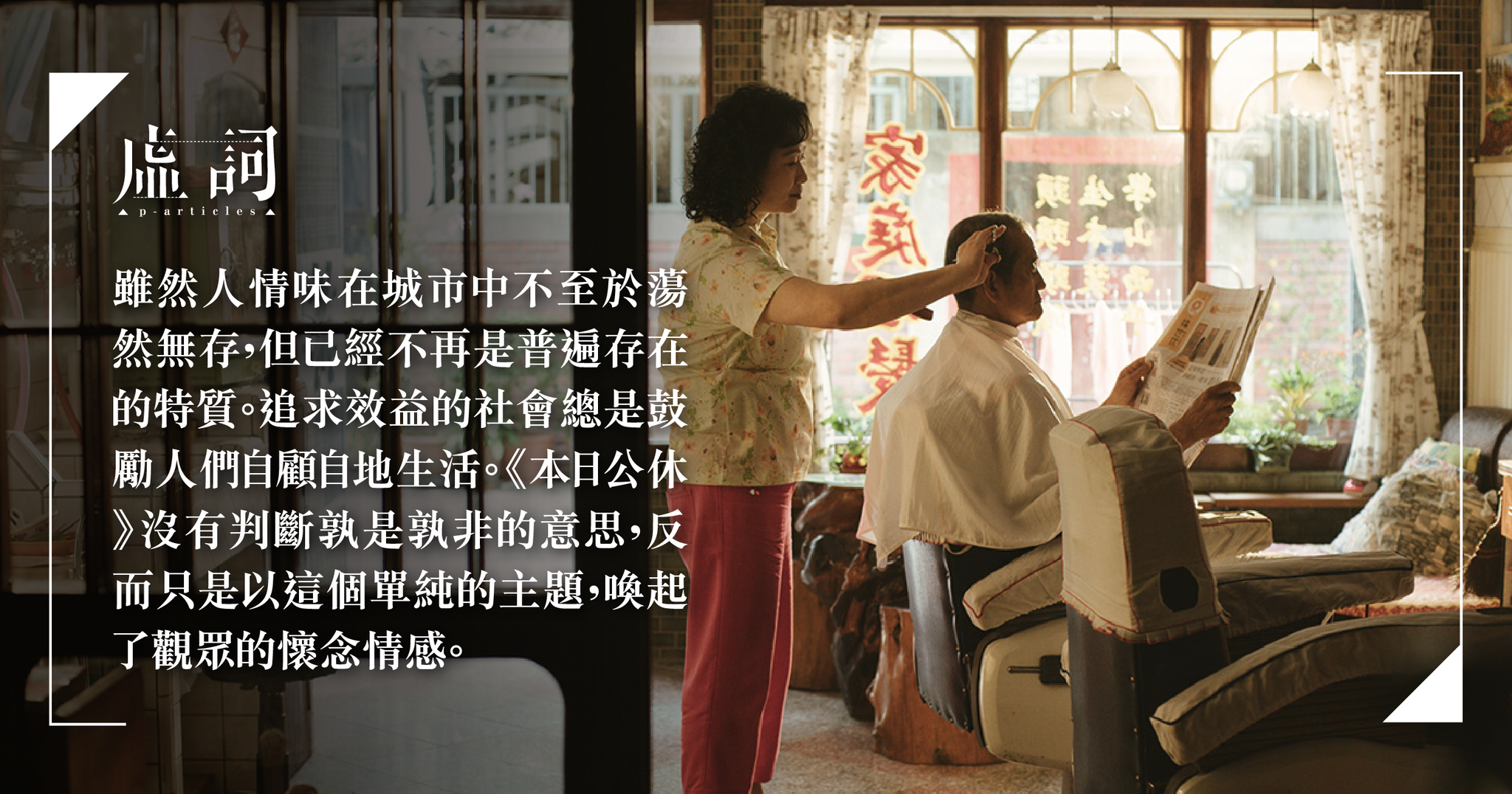

「剪的是人情,留的是思念」是臺灣電影《本日公休》的宣傳語,石啟峰評這部小品電影,認為它點出細膩而輕淡的懷舊情懷,劇情溫馨而不落俗套,雖然劇本仍有彆扭之處,但卻呈現了人與人之間的情感聯繫,整部電影以臺語為主,亦能勾勒出家和鄉的象徵意義。 (閱讀更多)

《海鷗來過的房間》:寫情・寫景・寫意

孔慶輝導演的《海鷗來過的房間》口碑不絕,在本地文化圈颳起一陣小旋風,曾肇弘在熊貓國際電影節欣賞此片,看完驚嘆在澳門這個比香港更擠逼、喧囂的小城裡,孔慶輝拍出一部如此純粹、冷靜,充滿靈氣和巧思的文藝電影,他背後那份沉着、專注、敏銳的創作態度亦令人讚賞。 (閱讀更多)

譯者也能牽動國際情勢?!觀賞翻譯繩索上的舞技:評《鋼索上的譯者》

《鋼索上的譯者》的作者安娜.艾斯蘭揚,以一則則有關譯者(主要是口譯者)的史實、故事、軼聞,以及親身體驗與觀察,生動再現譯者在歷史上扮演的或顯或隱的角色。單德興這篇書評,認為作者穿梭、飛舞於不同時空,以具體事例證明譯者在人類溝通上扮演的關鍵角色,而中譯者也努力隨之共舞,在中英溝通的鋼索上發揮技巧。 (閱讀更多)

五味紛陳,期待更多——「自由舞2023」

西九大型舞蹈節「自由舞2023」,聚焦世界各地優秀女編舞家,李海燕認為這固然是其特色,但是當代舞中的「身體」意涵複雜,不少創作者和觀眾會自覺地把「肉體身體」與文化身體分別處理,她觀賞時則把注意力放在「個人」而不是「女性」,察覺面向與面向的交織和重疊如何為個人帶來壓迫,或賦權。 (閱讀更多)