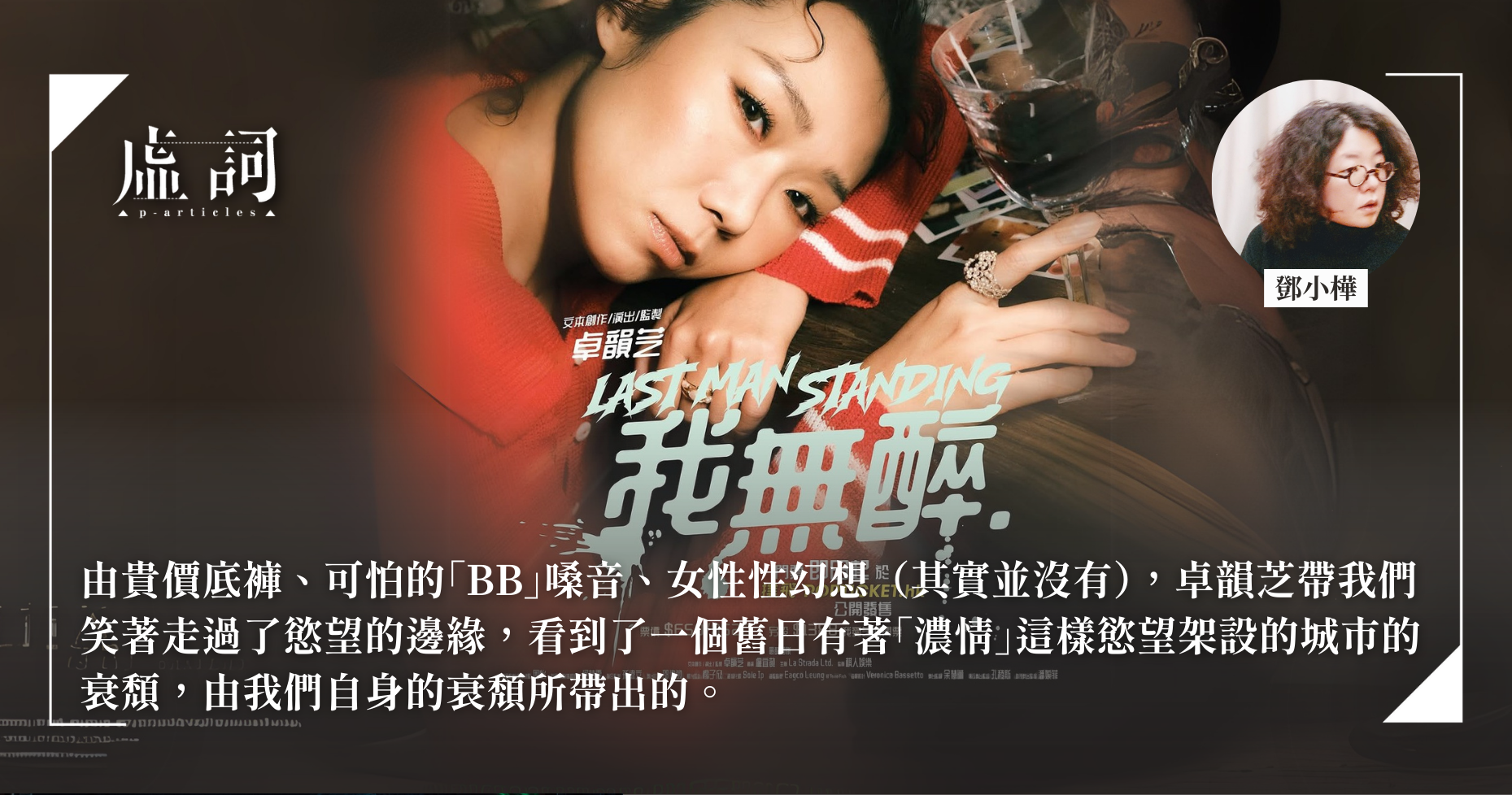

鄧小樺傳來卓韻芝最新獨腳戲《我無醉》戲評。她表示戲中是以寂寞空虛開始的,場景更搭配卓韻芝現實常去的「濃情」酒吧,用直接到有點粗魯的方式揭露單身中女的慾望不滿來反對城市的壓抑。鄧小樺認為,香港已是一座壓抑之城,「中年」亦為生命的一種壓抑,社會處處都充斥著對「中年」的社會期望。而卓韻芝透過《我無醉》用幽默與粗魯撕開社會規範的面紗,揭示清醒下的自我否定與醉酒中的真實解放。 (閱讀更多)

舞蹈隨筆|《Jessica And Me》 舞蹈劇場的構作意識

「何謂舞蹈?」這是每個舞蹈家家在創作旅程中必須面對的叩問。林關關近月觀畢舞作節目《Jessica and Me》後傳來觀後感,其為舞者Cristiana Morganti離開Pina Bausch舞蹈劇場後的首部個人作品,於2014年誕生。她透過與虛構「他者」Jessica的對話,反思舞蹈的本質、身體與年齡的交織,以及傳統與創新的拉鋸。作品以幽默與自省交融,挑戰觀眾對舞蹈的固有認知,從技藝展示轉向對「為何而動」的探究。Morganti以強烈的劇場構作意識,檢視自我與藝術形式,敞開疑問與自我懷疑的空間,超越形式限制,觸及藝術與人性的核心。 (閱讀更多)

《穿越時空の初吻》穿越橋段之必要

葉嘉詠傳來《穿越時空の初吻》影評,她認為「穿越」雖是平淡尋常甚至俗套得不值一提的橋段,但導演坂元裕二正巧妙利用此「老土」橋段,將「穿越」作為工具,反寫出天長地久的愛情觀,同時沒否認曾經擁有的浪漫激情。又,將電影三種愛的方式融合了「穿越」當中,不僅推動劇情,更深化哲學思考,提醒一切的抉擇,更為個人意志的選擇。 (閱讀更多)

記憶城市與文化書寫

香港歷經歷史變動與文化交融,其文學如何映照身份認同與城市面貌呢?陳慧寧從盧瑋鑾(小思)提出的1985年「香港文學」討論高潮切入,剖析中英聯合聲明後,香港人在不確定前途下的迷惘與文化探索。通過也斯《城與文學》的城市觀察、陳冠中《香港三部曲》的人物描寫、西西《飛氈》的日常記憶等多位香港名家,如何從飲食到日常物品轉化成文學以勾勒出香港的殖民混雜與本土意識,展現出香港大大小小的故事。 (閱讀更多)

東亞情勒三寶:吃苦、犧牲、內疚——評《苦盡柑來遇見你》

劇評 | by Sir. 春風燒 | 2025-04-15

Sir.春風燒傳來Netflix原創韓劇《苦盡柑來遇見你》劇評,讚揚劇中角色的設計、演員演技、細節、剪接等,為一部品質及口碑兼優的佳作。然而,劇中所流露的東亞人吃苦的藝術和姿態,令Sir.春風燒感到相當厭惡,苦盡甘來或許為隱含某種延遲滿足的「高等智慧」,若遵照此哲學來處理和規劃人生,只是對生命的浪費和踐踏。 (閱讀更多)