【虛度年華.三三】寺山修司:我想殺死我母親

三三 | by 虛詞編輯部 | 2019-12-19

1968年,寺山修司,33歲。

一年前,32歲的他成立演劇實驗室「天井棧敷」,從此顛覆整個日本劇場。1968年,他產出了八部戲劇作品,當中包括三年後被拍成同名電影,讓他從此踏足電影界的劇本《拋掉書本上街去》,「天井棧敷」亦漸漸由地下劇團走向「天井」*,登上戲劇界的頂端。但於他而言,更值得興奮的是,前陣子他為母親立了一個活墓碑,他急不及待要邀請母親前往,並打算哄騙她說:「我們回青森吧。」哼著美空雲雀的〈悲傷的口哨〉的歌詞:「勾一勾小指約定來日再相逢 / 笑著道別離」,這是多年前,他與母親在車站的訣別之歌。

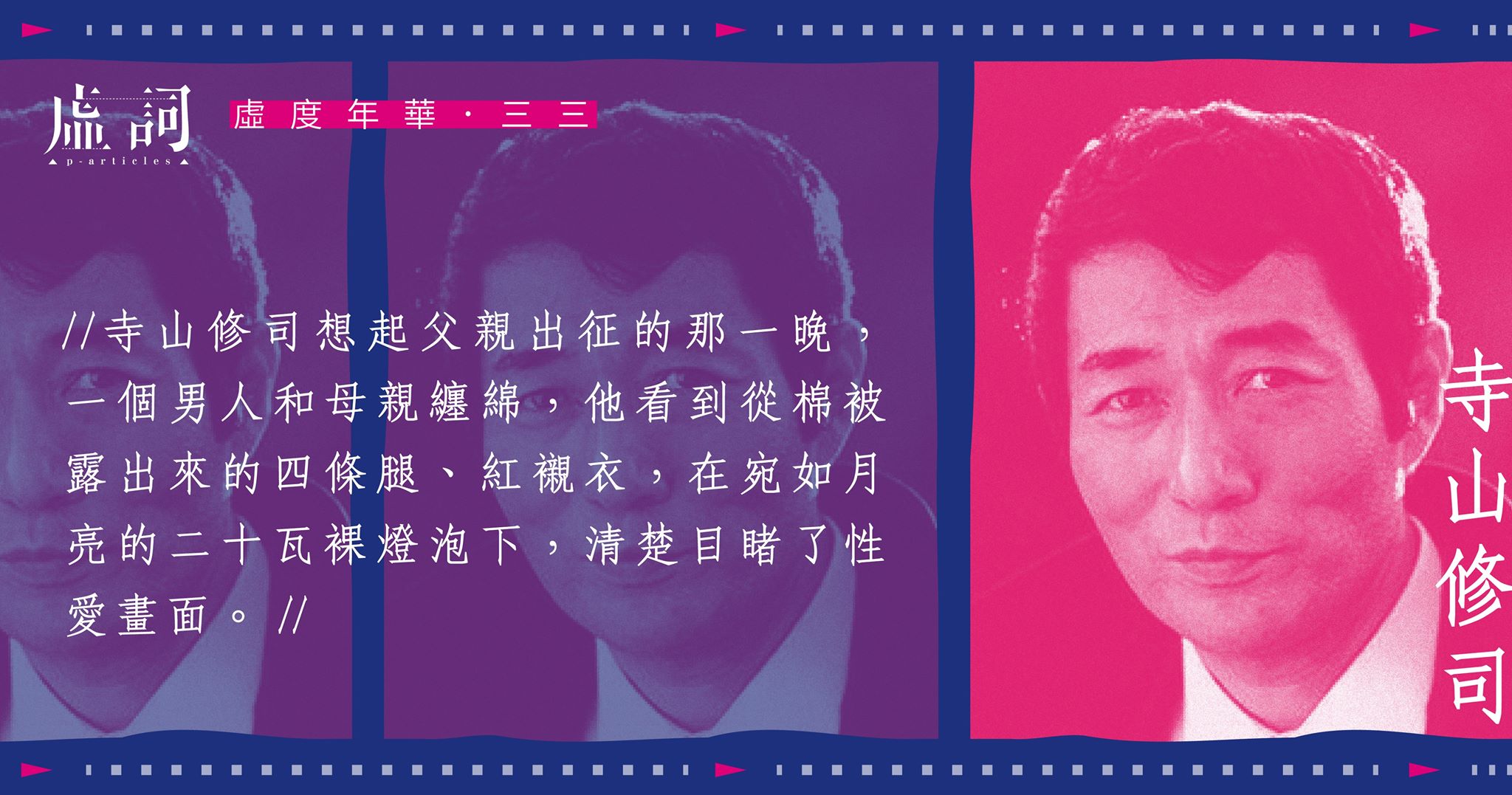

然而,寺山修司對車站的回憶向來很糟糕。他想起早早戰死沙場的父親,明明是個刑警,卻酒精中毒,每次酒醉後就跑到車軌上嘔吐。他想起在車站送別父親後,父親出征的那一晚,一個男人和母親纏綿,他看到從棉被露出來的四條腿、紅襯衣,在宛如月亮的二十瓦裸燈泡下,清楚目睹了性愛畫面。

像是要報復母親一樣,寺山修司的作品裡,母親皆是癲狂醜陋,性與慾赤裸裸地在人前攤展,並總是與兒子曖曖昧昧,顯盡是不倫之味。兒子離家出走、少年被中年女人強姦、母親禁錮兒子、弒母等情節在他的作品中比比皆是,如在劇場《身毒丸》裡(或電影《草迷宮》),兒子既「仇母」又「戀母」,與養母起初互相憎恨,然後殘殺,最終相戀;在《死者田園祭》裡,母子二人相依為命,關係親密,兒子坦承自己想「割包皮」,母親卻馬上斥責,唯恐兒子長大成人離她而去,連「手錶」也不讓兒子獨有,只准他跟隨家中唯一的「時鐘」,並認為把時間帶出去外面簡直荒唐,擁有相同的時間才是幸福。

無法掌握「時鐘」的寺山修司,即使去到24歲也未能獲得自由,他的母親總是跟追其後,甚至曾搬進他的套房裡。幾年後,他開始寫短文《離家出走的建議》,告知母親後卻得到贊成,原因是:「因為如果你要離家,我也會跟你一起走。」母親如影隨形,抹不走除不掉,於是時間與記憶,變成寺山修司的核心命題,在《再見方舟》裡,能夠掌握「時鐘」的人就擁有權力;在短片《檻囚》裡,黑衣男人成為「人體時鐘」,以自己的影子作為時針,代價是從此囚禁其中,但起碼能擁有自己的時間;在《上海異人娼館》和短片《雙頭女》裡,那些依舊留在牆上的影子,彷彿證明了記憶無法抹去,但在短片《擦膠》中,即使無法成功,寺山修司仍試圖刮掉畫面上的往事,刷走與父母的回憶。

短片《檻囚》裡的人體時鐘

為了逃離母親的影子,甚至逃離自己的影子,寺山修司可算得上是不惜一切。小時候的他為了延長奇短的生命線,不惜用鐵釘割傷手掌,弄得滿手鮮血,這種歇斯底里地對抗命運的精神,讓他那些猶如煉獄的作品中,透出一絲亮光。1968年正值日本全共鬥運動,33歲的寺山修司依然有火,他關注青年,於同年寫出作品《拋掉書本上街去》,勸喻大家拋下書本,走上街頭。他改寫青年人的命運,《離家出走的建議》讓不少年輕人真的離家出走(如日本導演園子溫),短片《青少年電影入門》更鼓勵人拍電影,故此,雖然瘋狂——寺山修司的確成功了,他除了能夠改變未來,也成功改寫過去。

打開寺山修司的自傳,第一章他便告訴讀者,即使他明知自己不可能在寒冷的火車上出生,但他依然確信「我的故鄉是在火車上」。的確,過去無法抹去,但可以進行創意改寫,因為「實際上沒有發生的事,也是歷史的背面」。說到這裏,不得不打斷一下——其實,開段的「為母親立活墓碑」是我隨意捏造的,至於自傳裡的一切,包括「目睹母親與男人纏綿」一事也無法肯定真偽,然而寺山修司認為,唯有改寫過去,人才會從現在的束縛獲得解放。劇作《毛皮瑪麗》,寫下在戰後父親的缺席之下,一些可能發生的故事:他讓倖存下來的父親變成母親,既讓人重新思考母親角色的定義,也反思「母親文化論」的禍害:母親的身分,不正是讓女兒、妻子等身分受害,讓他們失去自我嗎?如此一想,寺山修司作品裡性的解放,不也在試圖削弱母親的形象嗎?或許,真正的「弒母」,是要殺死「心中的母親」;真正的解放,是要讓「母親」得到解放,如拋掉書本的年輕人一樣,拋下傳統觀念,爭取自立自主,反抗專制與權威。而《毛皮瑪麗》,正是寺山修司於32歲,即「天井棧敷」成立之年推出的首輪作品,當中意義自然非凡。

1968年,寺山修司,33歲,距離他拍攝「自傳」《死者田園祭》尚有6年,電影的最後,他始終沒有殺死母親。

電影《死者田園祭》裡的最後畫面。

*即離舞台最遠,最接近「天花板」的位置。