《濁水漂流》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2021-07-02

以露宿者被不合理逼遷的真人真事為題的《濁水漂流》,自上映以來,引起不少社會迴響。江俊豪以蘇珊.桑塔格1960年代圍繞比亞法拉饑荒所寫的《旁觀他人之痛苦》作為對讀,盧鎮業則以自己曾於深水埗劏房居住的親身經歷,回看深水埗這個城市縮影。而對於《濁水漂流》與《烈佬傳》相似一說,導演李駿碩在專訪中則提到故事當中的「溫柔與暴烈」,以及那清場過後,卻變成名為「數碼龐克號」的展覽場地。

走入深水埗夜流裡的李駿碩,穿過每檔散落於北河街、大南街、桂林街、海檀街的夜攤,發現通州街公園對出、通往富昌邨方向的天橋竟然拆了,大呼難以置信,跑到以前的橋底位置。「那條橋一直是街友聚居的地方,《東張西望》也報道過,說市民都怕了上這條天橋橫過馬路。」

旁觀他人之痛——評《濁水漂流》

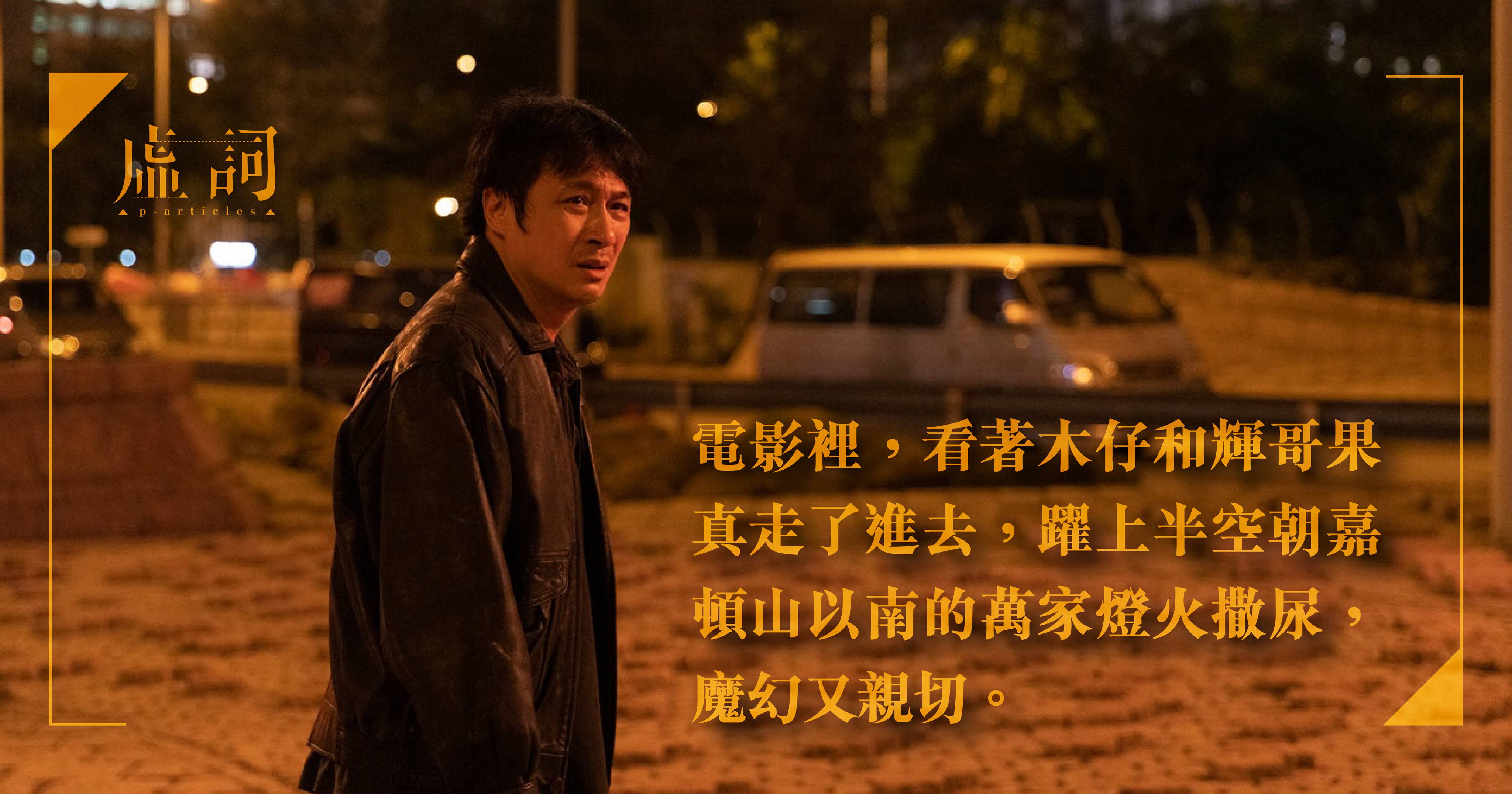

這群被邊緣化的人是壓抑的,只因政府對待他們不以人而以垃圾視之。故此,作為電影敘事的重點,輝哥所爭取的就是一份人性的尊嚴,一份公義。既然過去他們因認罪而坐牢,那為甚麼政府只願意賠償而不道歉呢?大眾都明白的道理,何姑娘代大家說出「這很難」。年輕的木仔有安舒的家,何以願意遊走於一眾路宿者之中?是家的氣氛不對嗎?當輝哥在幻覺中詰問木仔「我養到你咁大,供書教學,你仲有乜野好不滿」時,木仔不再口吃,並以清晰的說話說:「我很憤怒!」那時輝哥愕然。戲院內鴉雀無聲,我們都明白,木仔選擇露宿街頭,他的憤恨到底代表甚麼。

小野盧鎮業講《濁水漂流》

相信大部份進場觀眾都未必有無家者的經驗(包括我),電影頭半段,不免有觀看他者故事的感覺。但隨著事情推演,許許多多的有路與無路,到大勝(朱柏康飾)與輝哥的激辯,最沒資源的人到最後仍念玆在玆初初打那場官司是為了甚麼。一下子召回更廣闊的共同感。陳妹(李麗珍飾)與蘭姑(寶珮如)的互相照料、木仔與卓玲這對《那麼溫柔的、暴烈的》CP的成人禮、何姑娘(蔡思韵飾)盡力幫忙又難以逾越某道牆、街友走了之後的眾人自學式破地獄,那種實巴巴的羈絆與不知何時再能碰面的再會,莫不是我們曾在某個時地人事在街道上經歷過的種種。

專訪《濁水漂流》導演李駿碩:我們不過以為自己與其他人不同

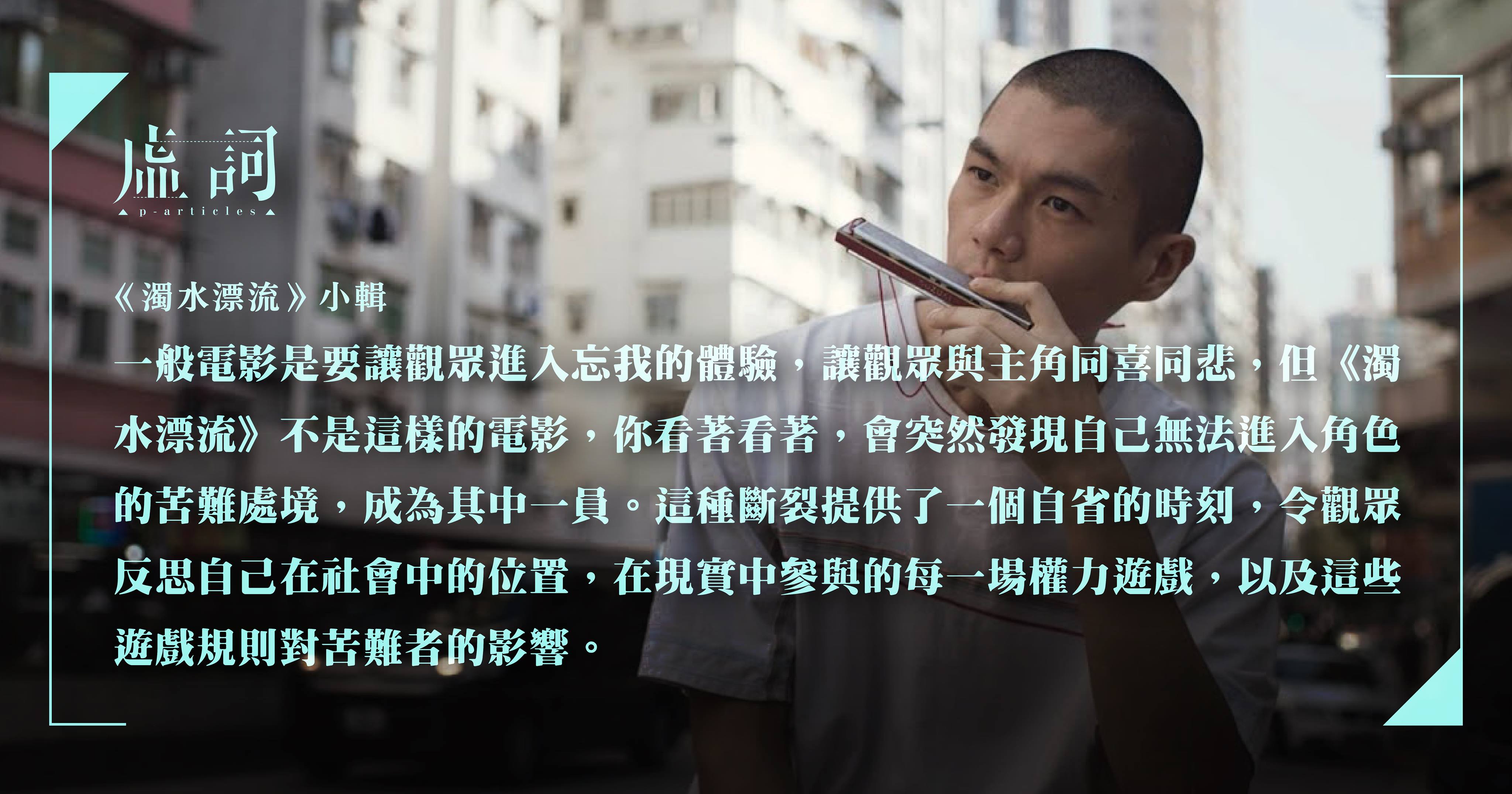

李駿碩刻意在一群「老同」之中,加入一個象徵性的角色:木仔。木仔在戲中忽爾吹著口琴出現,行蹤神秘,從不說話,無名無姓,連「木仔」這個名字,也是何奇輝為他取的。李駿碩選擇讓這樣一個角色介入故事,是為了「在一班腳步很重的中年老同之中,拍攝出輕盈的感覺。」因此木仔與露宿者不同,他很年輕,很香,沒有「家」,沒有落腳點,選擇處於流離。李駿碩甚至向收音師要求,「木仔的腳步聲要和所有人不一樣。我要在一個沉鬱的狀態中有節奏的變化,為沉重的社群加添夢幻與詩意。」由此也讓《濁水漂流》這部紀實的電影,增添一種別樣的感覺。