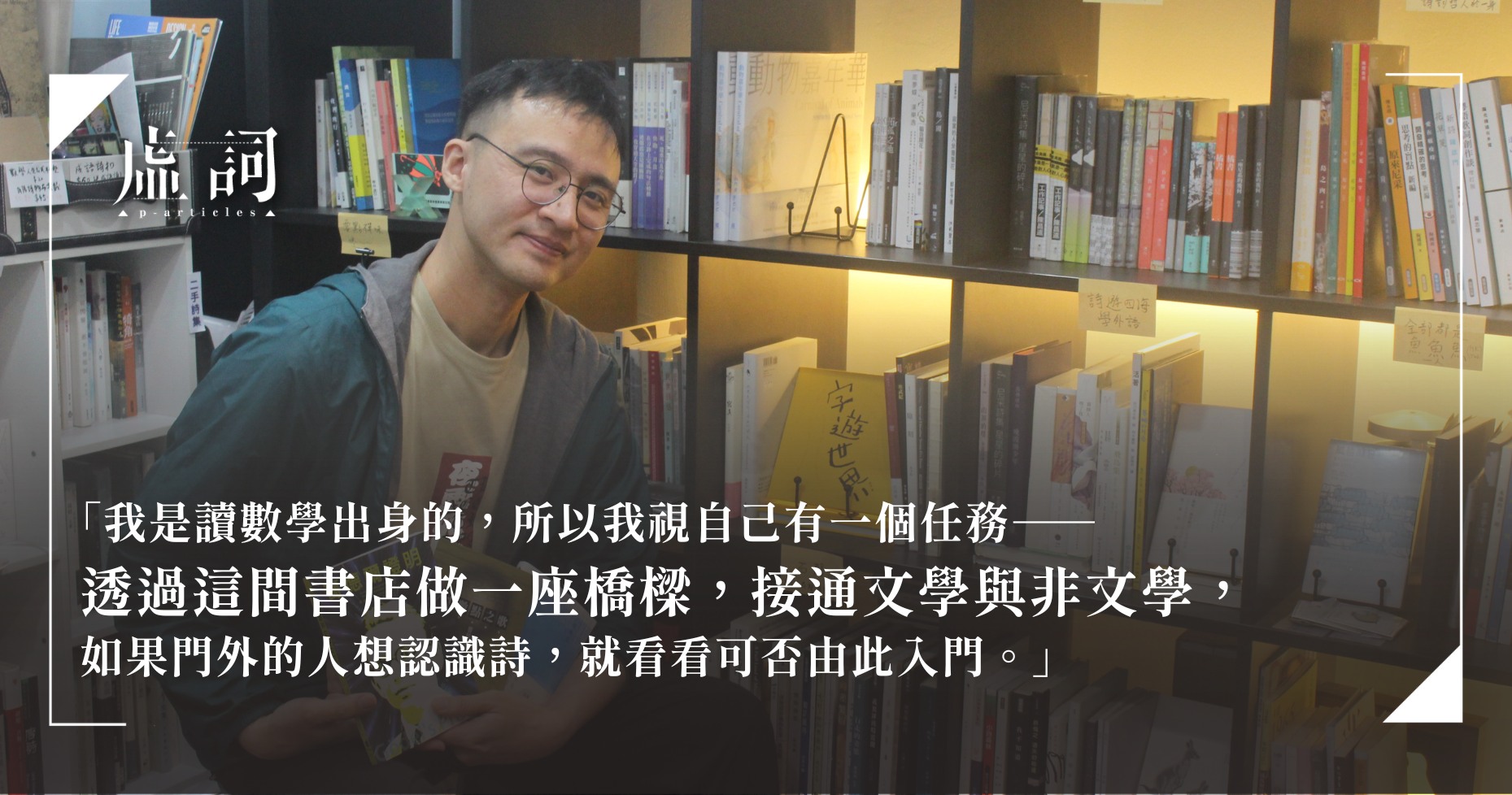

香港的獨立書店業近年有著萎縮的跡象,卻有人要在這個時代,這片近乎貧瘠的荒地栽種一盆花。回想起香港以詩為本位的書店,實在寥寥可數。獨立書店創業不易,選址尤為關鍵。兩個月多前,年青詩人石音(王錫欽)卻選擇在將軍澳區的慧安商場,一座小小的屋苑商場,創立詩集專門店「詩斧」,將新詩與數學結合成斧頭,嘗試在那裡砍出一片天地,see through種種人世。 (閱讀更多)

從劇場歸來當校長 甄拔濤:盼兆基學生能以創意連結世界!

劇場和學校,都是造夢的地方,而劇作家和教育家,就是造夢者,所以香港劇作家甄拔濤出任香港兆基創意書院的校長時,大家都覺得理所當然。在訪問中,甄拔濤說起自己與兆基書院的淵源,出任校長之後,他仍然堅持做個人創作,也鼓勵從事藝術教育的人不要放棄創作,要追趕時代的步伐。此外,甄拔濤也談到對學生的願景,希望他們學好不同語言,再利用他的國際網絡,邀請外國藝術家來到書院辦工作坊,或是出國參與劇場創作,以創意連結世界,把夢想造大。 (閱讀更多)

但是經歷過 最溫柔共震——訪三宅唱《長夜盡頭的微光》

《函館夜空更深藍》、《惠子的凝視》的導演三宅唱,其新作《長夜盡頭的微光》改編自瀬尾麻衣子的小說《關於黎明的一切》,獲選為今屆香港國際電影節閉幕電影,如流水落花淡然,卻又讓觀眾經歷了一場溫柔的共震。在訪問中,三宅唱談到改編的原因在於主角面對困境的態度,以及親密但又不越界的男女關係。除此之外,他亦說起戲中更宏大的比喻——人心與宇宙的關係,情緒病在人的身體內發生,就好比一些如週期活動在宇宙中起伏,隨著與他人互相了解,我們嘗試離開自我封閉的狀態。自社會學系畢業的三宅唱,常以電影反映當代青年、或是一些邊緣人的現況,卻從未意圖以電影解決日本社會問題,僅是守望長夜盡頭的微光。 (閱讀更多)

入世的玄奘,留戀良夜的過客——專訪蔡明亮《無所住》

曾有影評描述蔡明亮的電影美學,像在看牆壁的油漆在乾。蔡明亮的「行者」系列最新作《無所住》來到了美國華盛頓,在訪問中,他回顧了自己的電影修行,年輕時總是很有力氣,很多情緒,如今卻說以有違時代的慢,開拓新的觀影體驗。電影改變人的生命,演員反過來也改變了蔡明亮的電影,他分享了與李康生、亞儂的相遇,並談及如何在《無所住》裡安排兩者的對位。另外,蔡明亮也說起自己視香港為精神故鄉,這次來港,仍然熟悉,「只是苦難比較多一點」。 (閱讀更多)

撿拾城市碎片,書寫當下的我們——周丹楓《喧嘩的碎片》

周丹楓第一本書《喧嘩的碎片》,由眾多記憶、臉孔、聲音的碎片組成,他在訪問提到嘗試繼承福克納在《我彌留之際》裡的反叛精神,提供一種自由閱讀的方式,亦談及到作為第一批網絡住民,現代人的虛無感與科技發達有著很大關連,這或許解釋了為何他說起自己比較喜歡理性克制的筆調,書中又不乏金句般的哲思。這篇訪問讓我們更認識周丹楓這位「橫空出世」的創作者,但他說不需要太認識我,「其實任何一個人,你探究到底都會變得膚淺。」 (閱讀更多)

人從出生那一刻就是自由的——訪問獵人書店黃文萱

專訪 | by 王瀚樑 | 2024-05-09

四月份是最殘忍的月份,對於本地獨立書店而言尤其如此。就在踏進四月的前一天,我們送別了見山書店。另一邊廂,經營近二十年的開益書店,也在四月結束實體店,以漫畫《葬送的芙莉蓮》中的一句「流淚道別不適合我們」向讀者告別。位於深水埗的獵人書店,今年初亦因滲水問題,告別了開業一年半的黃竹街地鋪。幸而這次重逢不需等得太久,相隔一個多月後,獵人書店便在相鄰的基隆街重開。面對層出不窮的規條掣肘,不安無力亦是人之常情,不過店長黃文萱卻淡然以對,「要面對恐懼,首先要知道自己在恐懼甚麼,然後正視這種恐懼。當你能夠看清楚它,會發現它其實沒有想像那般可怕。」 (閱讀更多)