【新書】《自由詩魂 孟浪詩全集》序——中國快槍手(上)

從二○一八年早春起,孟浪之鳥在香港的天空上幾乎盤旋了將近一年,最終在「暈眩」中不捨地降落。我沒有想到在詩歌總值滑落的年代,詩人病訊驚動了那麼多衣食之心。在那年的寒冷歲末,孟浪的名字以他一生中最大的頻率閃現。從東南沿海到港台乃至北美,他一生所到之處,所識之士無不發出象群失伴的哀鳴。他的詩在死亡的背景下由自媒體散發,甚至溢出詩歌圈進入公眾領域。有好幾個非文學界的朋友看了對我說,沒想到孟浪詩寫得這麼兇猛。

在我的心中,八十年代後期的某些時刻,孟浪甚至是站在首席的行列。因此在孟浪剛離開時我說過:「孟浪的詩歌價值被嚴重忽略」。今天我想說,這樣空洞的判斷對他生前或生後都沒有多大意義。這句話能留下來的,只是對孟浪命運的一聲嘆息。其實,這話也暗含著另一種悲哀,我們總是不自覺地按照所謂文學史的標準來評價一位詩人或作家。可是,誰又是為文學史而寫作的呢。也許早期的孟浪對那個史還有半毛或一分錢的願望,但後來他越來越鬆開了那隻手。歷史的成敗之秤,最可怕的是對人總體價值的忽略。而孟浪已經出離,他早已不在那個價值系統之中。

作為一位縱貫三十多年的詩歌寫作者,孟浪一生清苦、奔波。他素然地把冰與火集於一身。幾十年順從於命運,漂泊的生存,淡漠的寫作……他內心的火焰總是以苛刻的角度噴放。他善對友人,熱衷詩歌江湖,而溫和的孟浪藏著一顆嫉惡如仇的心,如一隻絲毫不妥協與退讓的反抗雄獅。在中國當代詩人中,沒有誰能像孟浪這樣以「命+詩」的方式死死地追逐著自由。他的生命元素一個是單純,一個是堅定!他的詩歌美學,一是乾淨,二是鋒利!像一首凌厲、兇狠、鼓點般的進行曲,孟浪生存的歌詞句句是自由,伴之步步譜曲的詩的旋律也是自由!

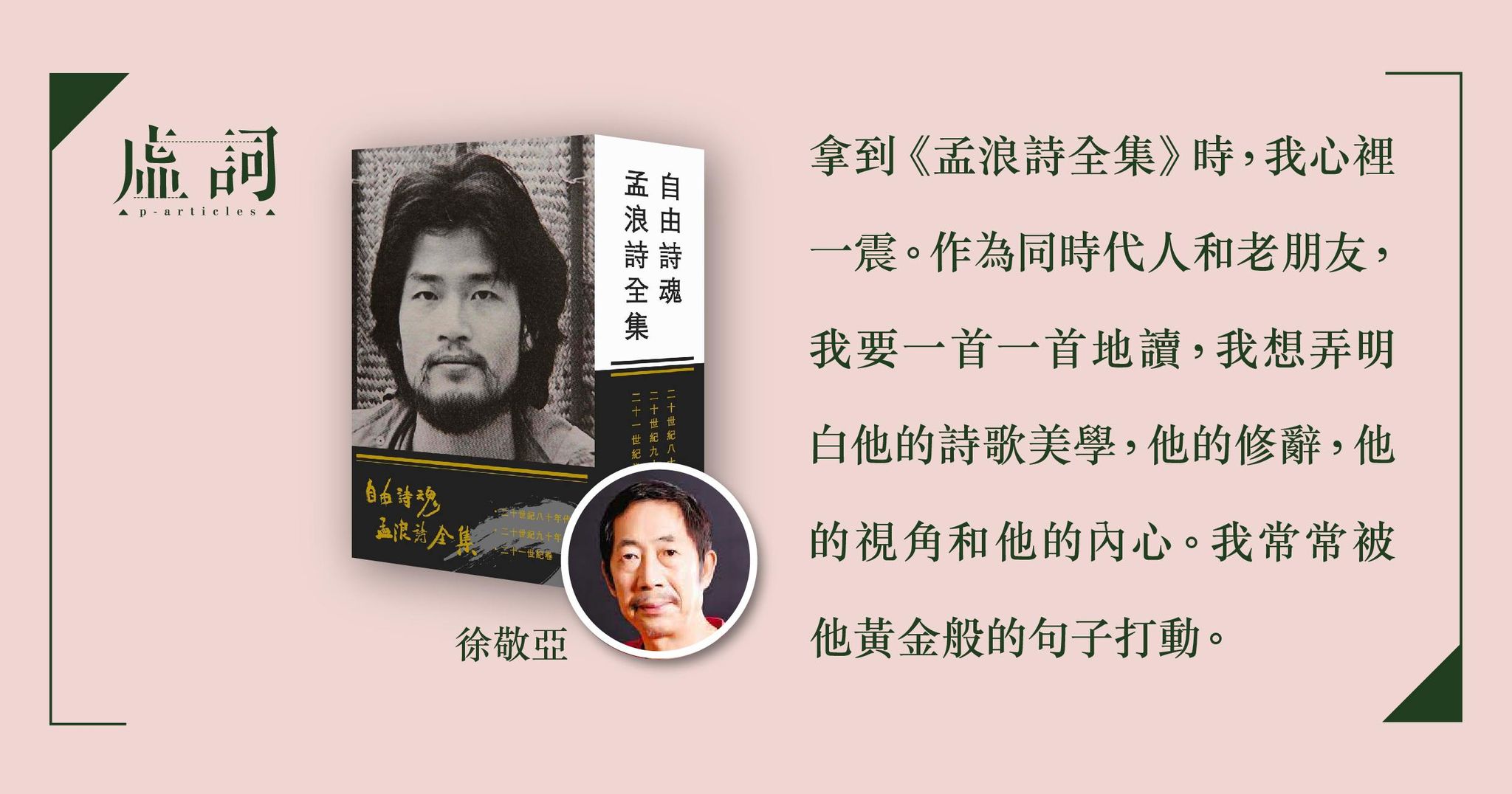

拿到《孟浪詩全集》時,我心裡一震。作為同時代人和老朋友,我要一首一首地讀,我想弄明白他的詩歌美學,他的修辭,他的視角和他的內心。我常常被他黃金般的句子打動。我不想寫一篇太長的序。只要把一個個恰當的例子放在恰當的位置上,離孟浪之題之解就不遠了。

槍:「輕」與「重」的美學

和孟浪在一起時,我常常注意到他的鬍子。孟浪離去後,在我眼前出現的總是他的眼睛。那雙眼睛,清亮、和順。飛薄的眼皮裡藏著兒童般的單純與追問。我曾經說過,孟浪像一棵植物,一棵長滿鬍子的仙人掌或者玉米。

然而,孟浪是兇猛的!正是那些一根根從肉裡長出的鬍子,洩露了孟浪內心的硬度與烈性。詩中的孟浪是個鬥士,一位詞語意義上的職業殺手。

在中國詩人中,孟浪可能最熱衷武器詞彙。他是一個「詩裡藏刀」者。我統計了一下,在他詩中僅刀具就有十二種:刺刀、尖刀、腰刀,還有手術刀、剃刀、剪刀、水果刀、剃頭刀、裁紙刀、鎌刀、菜刀、匕首……他的詩充滿戰爭元素:子彈、炮彈、導彈、原子彈……士兵、老兵、散兵、水兵……軍隊、軍港、軍艦、軍械庫……還有血:血庫、血塊、瘀血、鋒利的血、鮮美的血、我引用血、我抹掉血……

「槍」,是孟浪的第一詩歌意象。

在我的詩歌閱讀中,沒有哪位詩人的詩中藏著這麼多的槍枝。孟浪的詩中竟有二十二種含槍詞語:槍、長槍、手槍、步槍、發令槍、霰彈槍、左輪手槍、冷槍、獵槍、火槍……槍托、槍管、槍械、槍彈……槍手、槍口、槍聲、槍刺、槍擊、槍傷、槍決……

抽出假想中

腋下的手槍

或腋下的溫度計!

—〈軀體野蠻地向歷史衝去〉(1989)

「槍」和孟浪,在詩歌中相遇,命中註定,一脈相承。

最早的「槍」,出現在一九八一年,是他人生的第十四首詩。二十歲的孟浪筆下似乎暗含了一個少年的叛逆故事:「一個早上/太陽就不再/斯斯文文,遠遠地打著冷槍」(〈夏的發現〉)。之後,隨著他內心的理念越來越決絕,語感與節奏越來越急切,「槍」逐漸成為他達到飛射與崩決效果的最高手段。他「食指上沾著扳機」(1984),他「把手臂舉成了槍」(2012),他「從枕頭底下/抽出左輪手槍」(1986)……

槍,是孟浪快速抵達事物的超聲波—任何詞語只要在缺席於真實的現場,就會產生某些隱喻的色彩。這種「微隱喻」是孟浪使用最多的修辭。但孟浪的隱喻,不同於朦朧詩的深度象徵,它只是淺表性的暗示。孟浪的抒情是超現實的。他的詩從來沒有具象場景,也從不進入世俗敘事,因此他的詩在視覺上乾淨、清爽、超然。孟浪不太願意堆積意象顆粒。他總是使用詞語的第一層含義,他只是想產生簡單的超現實「隱喻效果」。孟浪是個幾乎不使用膠水的詩人。他的意象不凝固,不延展,也不轉換。因此詩更單一、更明快、更靈動,自創了孟浪式的「輕隱喻」模式。由於詩的符號性強,他在能指與所指之間任意遊走,語法充滿了自由。把他的「輕隱喻」稱作「意象符號」可能更準確。他的符號比「輕隱喻」還要輕一些,一閃而過,或是回過頭再補一槍。在詩的荷尖上,孟浪更像一隻閃動的蝴蝶,而不是一隻停滯的蜻蜓。正是由於孟浪的輕,他的「槍擊」並不給人以暴力與壓抑的感覺。

舌頭,承受著

語言的重量,我薄而且輕!

—〈私人筆記:一個時代的滅亡〉(1988)

就詩的人文荷載來說,孟浪的詩在第三代中是最「重」的。但他,只是「手指尖沾著一點點兒鑽石」(1997),朦朧詩的重炮,到了孟浪手裡變成了輕武器。他說:「我比煙細!」(1988)。他不太費勁就解構了朦朧詩的沉重與黏稠,把朦朧詩的人文骨架轉化成了輕金屬。就詩的簡約與明快來說,孟浪越過了第三代平均值。他的詩中浮動著的是後工業時代的淺白美學。

既溫順,又不妥協,一軟一硬,成為孟浪兩種異質的生命代碼。這,其實就是沉重鬍子和輕快眼睛的外化,分別象徵著孟浪詩歌美學一輕一重的兩極。

拿著手槍射飛機的,恰恰正是孟浪吧。

打擊樂:「快」與「更」的修辭

孟浪的詩風,不是連綿的弦樂、憂傷的大提琴、黏稠的二胡……而是激越的小號、打擊樂、鼓、鈸、匕首、槍!他的詩歌療效不是沉思與回味,而是刺痛、猛醒、驚覺!「靈魂速度太快太快/我就毫不猶豫地跳車/我不怕自己摔得血肉模糊」(〈靈魂的質感〉,1984)。

跑在快車道上的孟浪,永遠在飆車。在快槍手看來,槍也屬於一種打擊樂。

他「用剃鬚刀漱口」(1988)、「用詞彙洗手!」(1985),他冷不丁的詞,常以美國大兵的編隊快速出現。他用精緻的句子打擊世界。他「猛地抽出一把鑰匙,像刀子捅進去」(1984),然後打開「私人筆記」,宣布「一個時代的滅亡」!這個變種的上海人,詩歌動作裡沒有一絲娘氣。假如用詩來決鬥,手執語言手槍的孟浪,掏槍的速度一定比西部牛仔還要快。

太陽出土的一剎那

它的快意由我轉達

把密室裡的燈旋下來!

—〈私人筆記:一個時代的滅亡〉(1988)

從接受美學的閱讀角度,孟浪的語言精巧、潔淨,名詞動詞一律裸露,不加修飾。因此他的詩幾無閱讀障礙,不同詞語之間既陌然又勾結,詩意搭建得快捷、神速。他常常劈頭一句,啟動速度驚人,甚至無頭無尾。有時他從半空衝下來。突然降落到句子上。開頭幾行像當頭一棒,彷彿直接從上一首詩的結尾跳出來,空降般地宣布結論。因此他的詩對讀者常常產生一種超速的壓迫與綁架。

用一枝步槍丈量音樂會的長度

到處是錯

是禮貌的觀眾避之不及。

—〈道具槍〉(1989)

從詩歌發生學的角度,孟浪屬於「點思維」。他的詩一律跳躍行進,核心意象之間從沒有過渡性連接,也沒有結構上的起承轉合,更不靠推理與邏輯來建構詩意。因此他的詩中遺留了大量的空白。這些詩間的美學空隙,像隱形三明治一樣產生了想像的夾層,也極大地提高了詩速。

就是沒有路也可以逃

逃得更快/更遠

—〈小品〉(1984)

快是可怕的,「更」,更可怕。

更,是孟浪的慣用伎倆。也是他發明的一個詩歌修辭訣竅。認識孟浪的人知道,「更」是他這個人快速、疊加、並列思維方式的外射。「快」,是平行的移動時間,「更」,則是平面上的躍起,是上升與提拔,是一個維度向另一個維度的空間轉移。這種升維,是粗暴的,也更強勁、更雄辯。

「黑板的黑呀,能不能更黑?」(1996)

「我需要更瘦/更絕對」(1988)

「讓我更弱,更弱,更弱」(1992)

「我的黑髮更黑/白髮,更白」(2000)

「把自己偃伏得更低,更無痕跡」(2006)

「讓孩子們更清澈,更下落不明」(2000)

「向暗處轉移/並不確切的,更不確切!」(1988)

「黑暗顯得更無辜……瘋狂是更更無辜」(1992)

「更驕傲的心/更熱烈地跳動」(1989)

「更驕傲的心/更高/誰也看不到」(1989)

孟浪是中國詩人中「更」的專家。他一生寫了兩萬行詩,使用了近三百個「更」字。平均每六十多行就有一個「更」:更狠、更重、更普照、更洶湧、更前方、更不輕、更駭人、更沒有、更不值、更不測、更打濕、更索要、更堆積、更為不成人形、更能感覺……「更」也有更多種形式:「跟著他,趕上他,超過他」(1991)……這是漸強的「更」,三連音的「更」。「我沒說,我不說,我無力說」(1990),這是漸弱式的「更」,一句比一句下落,氣息卻步步加強。

修辭輕,重內容,節奏快,維度多—這是孟浪獨有的詩風。這種詩,針刺感強,渲染快,扎人狠,但詩意不厚重,不持久。

「輕」、「快」、「更」—是孟浪的詩歌庫,應該有更多的研究,他這種尖銳、輕靈、犀利的語感是怎麼產生的:

關於節奏:「他頭頂發亮的暗示/簡直就是命令:閉嘴!」、「在黑暗中堅持/—不出現!」(1988)孟浪創造了一種特殊語感:遞進的、抽象的、如槍擊刀刺!在不容喘息的節奏裡。他使用的小蝌蚪般的「入聲」,像一隻手,在最後一個字把一顆頭深深地按進水裡。

關於排比與重複:「因我的吶喊而嘶啞了的天空/因天空的吶喊而嘶啞了的我」(1990),這是頂針與迴旋的複式。

關於抽象:「用一枝步槍丈量音樂會的長度/到處是錯/是禮貌的觀眾避之不及」(1989),長度,是抽象。錯,是第二次抽象。而亂(避之不及)則是第三種抽象。

關於空白:孟浪的詩疏朗、清爽、脆!內中含有大量的縫隙與留白。由於內拉力不足,也由於故意的放縱,在意象之間、行節之間,甚至題目與內文之間,他都有意地省略與穿越。不誇張地說,他詩中隱藏的部分不會少於表面文字的三分之一。

關於孟浪詩中的「存在感」:「杯中的水/服從了杯的形狀」(1988)。這是我找到的孟浪最漂亮、最內感的一個句子,內中深含著物與物、人與世界既依存又互迫的關係,猶如鑽進畫布深處的存在主義哲學。

關於孟浪詩的神性:他某些詩的內部關係比較凌亂,而他恰恰是亂中取勝的好手。亂,是對嚴格邏輯關係的不遵守,而亂可能才是事物的基本狀態。對於詩來說,亂中自有靈祕與神性。一個人大腦中冒出來的東西常常不受大腦支配。孟浪的細研究留給後世吧。

孟浪小傳

孟浪(1961年8月16日-2018年12月12日),原名孟俊良,祖籍浙江紹興,出生於上海吳淞,中國當代詩人、編輯家、獨立出版家。

一九七八至一九八二年孟浪在上海機械學院(現名上海理工大學)就讀,大學期間開始文學創作並投身非官方的地下文學運動,先後參與創辦和主持編輯《海上》、《大陸》、《北回歸線》、《現代漢詩》等多種詩歌民刊,係「海上詩群」的主要代表詩人之一。期間孟浪參與了《中國現代詩群體大觀1986-1988》的編纂,促成該書在同濟大學出版社出版。

一九九五年九月,孟浪應美國布朗大學邀請擔任駐校詩人(1995-1998),自此居留海外,並擔任《傾向》文學人文雜誌執行主編(1995-2000)。二○○一年七月,孟浪以主要創辦人之一的身分在波士頓參與發起籌創獨立中文作家筆會(現名獨立中文筆會),並一直擔任自由寫作委員會召集人,直到二○一五年淡出筆會事務為止。

二○○六年年底,孟浪開始在香港長居,從事自由寫作、也從事文學編輯與獨立出版活動。二○○八年至二○一二年間擔任晨鐘書局總編輯;並於二○一○年創辦了自己的一人出版社——溯源書社與海浪文化傳播有限公司。

孟浪是傑出的詩人,也是華語思想文化圈重要的文學編輯與獨立出版人,是民族記憶、民族創傷與民族良心的持有者與源頭傳播者。孟浪以其克制、清苦和執著,證明自己是個純粹而自重的抒情詩人,保持緘默和低調,同時堅持對重大問題的介入和承擔。孟浪是個純粹的人,其所示範的是一代人純粹的文學人生。孟浪身為創作者,他沒有局限在寫作上,而是把蒐集、編輯、出版與傳播這些行動也視為創作的一部分,把抵抗對人的呼吸、自由想像的壓迫與限制,視為詩人不得不去完成的文學與思想使命。

孟浪著有《本世紀的一個生者》(桂林:灕江出版社,1988)、《連朝霞也是陳腐的》(台北:唐山出版社,1999)、《一個孩子在天上》(香港:紫羅蘭書局,2004)、《南京路上,兩匹奔馬》(北京:光明日報出版社,2006)、《教育詩篇二十五首》(中英文雙語版,香港:海浪文化傳播,2014)、《愚行之歌》(台北:秀威出版,2015)等;他並主編《六四詩選》(台北:黑眼睛文化,2014)、《致命的列寧》(香港:溯源書社,2017)、《同時代人:劉曉波紀念詩集》(香港:海浪文化傳播,2018)等;

出版品有《立此存照:500位中國人的心靈記錄1/2/3/4》(楊偉東著,香港:溯源書社, 2011/2012/2013/2014)、《關於近現代中國路徑選擇的思考:朱厚澤文選》(朱厚澤著,香港:溯源書社, 2013)、《六四日記:廣場上的共和國(增訂版)》(封從德著,香港:溯源書社, 2013)、《血色彷徨—1989年的政治和美學》(朱其主編,香港:溯源書社, 2014)、《回到革命:中國大轉型前夜的激辯》(滕彪、王天成等著,香港:溯源書社, 2015)等四十多本書。

二○一八年十二月十二日,孟浪因病於香港去世。