在亂世中談一場義無反顧的戀愛 雄仔叔叔:所有愛情的開始都有詩

專訪 | by 黃桂桂 | 2021-12-06

今年年初,「講古人」阮志雄(雄仔叔叔)推出第三本個人詩集《Some Kind Of A Mood》。我和阮志雄相約在中大山後的大埔尾村做訪問,這是《Some Kind Of A Mood》第二章「二巢」其中一巢,也是他居住了30年的村莊。

阮志雄帶我聽村內流水淙淙、麻雀喳喳。抬頭看舊居天台,那以前是他們的表演舞台,阮志雄指著旁邊一塊綠油油的田,80年代初,他曾和朋友在這裡種玫瑰,但因管理不善,只有些許能開出火紅的瓣,他把玫瑰拿去學校送給女同事,「啲女同事都好鍾意⋯⋯啲花!哈哈哈!」

「上次出詩集《你還有沒有寫詩》,有女仔睇完話:『你呢啲詩一定溝到好多女!』我同佢講:『對唔住,呢啲寫得咁好嘅詩就係溝唔到女之後寫嘅。』哈哈!」他又大笑。《Some Kind Of A Mood》結集了阮志雄1983至1989年間在香港及倫敦寫的詩,「這是一段愛戀時期,也有失戀,後者居多」。

【文藝Follow me】個人詩集與時代意義 雄仔叔叔《Some Kind Of A Mood》出版人彭倩幗:盼能連接年輕人

致青春

《Some Kind Of A Mood》本來打算在2019年出版,剛好碰上社會運動,阮志雄和獨立出版人彭倩幗曾想過不如擱置出書計劃,「現在外面打生打死,我仲搵返啲舊嘢出嚟?仲要講啲咁個人嘅事?要寫個人嘅嘢,革命之後啦!」阮志雄說。

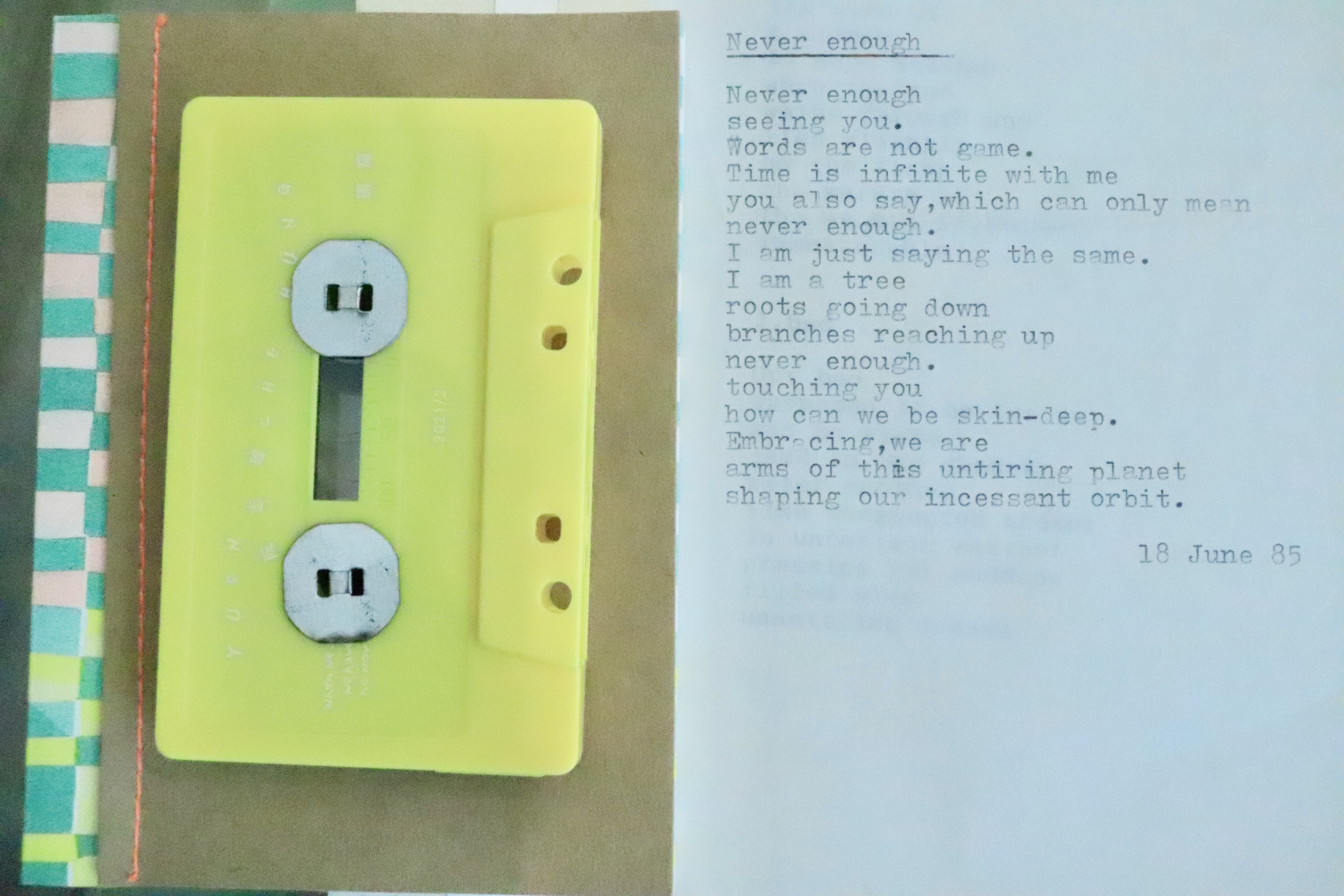

是彭倩幗勸住了他。彭倩幗說寫這些詩的阮志雄正年輕,而現在「一整代年青人被奪去多彩的宇宙」,那麼這詩集便有了出版的意義——「我用集子裡的詩,向青春致(敬)」。於是延遲了兩年,彩色書套、配一卡式帶及一張照片的口袋大小的《Some Kind Of A Mood》順利出版,限量300冊。

「致青春」三字並不足以成為出版此書的理由,就好像番石榴籽卡在大牙一樣,阮志雄覺得未夠「妥當」。直至2019年有一天,阮志雄和一群銀髮族前去荔枝角收押所唱歌聲援被捕人士,在回程的小巴寫了一首詩,他把詩放入《Some Kind Of A Mood》的序中。(後來又找了音樂人黃衍仁為詩配上音樂)番石榴籽終於剔除,一切都妥當了:

how tiny is it(有多細少呢)

how wide, how tall(多寬 多高)

is the prison wall (牢獄之牆)

how one word reaches you(一個字如何走到你跟前)

your ear drum(你的耳膜)

your heart(你的心)

in a song, a murmur of(在一首歌 那些低語)

million people on the street(來自街頭百萬的步履)

- 〈When we say we have no word〉節錄

2019年,當時66歲、白髮斑斑的阮志雄唯一能站在最前線的活動就是去收押所外聲援,他內疚、慚愧、自責,總想著如果後生四十歲,他就能站在真正的前線。

前線

四十年前,阮志雄是真的站在社運前線。七十年代是火紅色的,保釣運動、中文運動等大大小小的社會運動燃燒起來。1974年,為了對抗通脹,阮志雄在新蒲崗工廠區(《七十年代雙週刊》編輯室所在地)派傳單宣傳「四不交」,即不交公屋租、不交水費、不交電費、不交電話費,又鼓勵工人罷工、佔領工廠。後來運動沒有成功,阮志雄更因此被判處守行為兩年。

問到阮志雄為何參加社運,他打趣說:「參加革命係為咗溝女咋!」說罷眼角擠出數條細細的紋,像扇。1971年,《七十年代雙週刊》一群無政府主義青年莫昭如、郭達年等曾發起「保釣運動」,有青年被警察棍毆,他們刊登「香港保衛釣魚台聯合陣線」聲明,要求警方道歉,又在布幅寫下「抗議」兩隻大字。「嗰陣覺得佢哋好型、好勁,個個揸住標語、綁住警察。」這與愛情有甚麼關係?「如果有一樣嘢你覺得好正,就會吸引到異性㗎啦,咁革命係好正㗎嘛!咪諗住咁樣去吸引異性囉!」

這當然只是玩笑話。當時香港是英國殖民地,但自小父母、老師就教他是「中國人」,耳濡目染下便有了「中國人」的身份認同,加上目睹社會上存在各種剝削、地產霸權,懷抱著一顆關懷社會的熱切的心,阮志雄加入了《七十年代雙週刊》。「人生在世,總要有啲嘢係hang on to(緊握不放)嘅,而社運就係我desire(渴求)嘅嘢,係我覺得應該要做、要hang on to嘅嘢,」阮志雄說,「最熱烈的時候,可能我真係覺得有革命就夠,唔需要愛情。」或許革命才是他追求的真愛。

但熱切很快被澆熄。「到咗八十年代,當時成個社會氣氛都係講搵錢,追求經濟發展, 社會運動愈來愈少,根本冇得打。」阮志雄陷入深深的失落、挫敗與無力,「感到無能為力,因為自己hang on to嘅嘢捉唔住,內心深處覺得係not a way out,不論是自己的生命,還是社會。」於是他想從愛情尋找出口。

新蒲崗「四不交」事件被捕後,阮志雄從浸會學院輟學,跑去加拿大唸書,再於1978年轉赴法國,「走去朝聖吖嘛!」那年正值法國學運十周年。朝了聖,還結識到一位來自澳門的女朋友,成功逃遁到愛情之中。

戀愛

1980年阮志雄回港,二人因分隔兩地感情日淡就分了手。為了糊口,阮志雄在一間中學當英文老師,期間交了另一個女朋友,《Some Kind Of A Mood》中有幾首詩就是寫給這女朋友的。「我好早就知道自己寫詩寫得最好就係失戀嗰陣時!」阮志雄咧嘴大笑。1984年暑假,二人結伴去歐洲旅遊,那時阮志雄已經嗅到二人感情變質的氣味,於是他把歐遊期間乘火車的經歷寫成了〈Nightmare Train〉:

Have I got an invalid ticket

Or is there a valid one

Void destination

Abandoned terminal

Should I get off nowOr should I ride on

Where is the next stop

But if I don’t have a passport

- 〈Nightmare Train〉節錄

二人是上錯火車的乘客,拿著失效的車票,茫然不知何去何從,該下車尋找那輛正確的火車嗎?還是該將錯就錯,任由火車開往未知的下站?錯誤的火車最終沒有載他們前往正確的目的地。歐遊回港,二人便告分手。

失戀的阮志雄跌入痛苦的泥澤,泥澤像貪婪的妖怪,吸吮著他的手腳,身體很重,在泥澤裡凝固,結成泥像。

I talk to myself

I am gentle

My arms and legs

My palms, they listen

And understand distance

They also become heavy

And fall into tangled-up gestures

-〈When I Am Alone〉節錄

情場失意,職場也不得意。當了五年英文老師,阮志雄悟到自己不適合教書,便辭去教師一職,到處打零工,期間又戀上一名女生,泥像溶解了。

「嗰陣拍拖,每次夜晚送佢返屋企都好唔捨得,於是寫咗〈Never Enough〉。」阮志雄低頭笑道,彷似跌入甜蜜的過去。

I am a tree

roots going down

branches reaching up

never enough

touching you

how can we be skin-deep

- 〈Never Enough〉節錄

熱戀時候,每一個短暫分離都是悲傷的,就像魔術貼被人撕開一般。為了朝夕相對,也為方便大家工作,阮志雄離開大埔尾村,與女朋友一起搬到西環居住。

1986年,二人結伴前往英國唸書,阮志雄讀幼兒教育,他的女朋友則讀翻譯。課是夜晚才上,阮志雄於是報了日間寫作班,有英國詩人教寫詩,《Some Kind Of A Mood》中有幾首其實就是那時的功課,例如〈Poem With Limited Vocabulary〉、〈Unfinished Poems〉等。

崩塌

在英國一年後,二人回到香港,搬去南丫島住。直至1989年,阮志雄的世界崩塌了。1989年夏天,香港(以至整個中國社會)迎來一場久違的社會運動,阮志雄當然一頭裁進去,但6月4日凌晨的槍聲過後,一場那麼浩大的社會運動就「嘭」一聲澌滅無形,「所有政治癲狂、社會關懷一下子冇曬,成個社會好壓抑,但我哋可以做啲咩?」同年,女朋友又向阮志雄提出分手。失去了革命,失去了愛情,阮志雄就「冧」下來,得了腸病,醫生說沒有能夠根治的藥物。

「很多朋友以為我是因為病,所以離開運動;但現在回想我覺得是因為我離開運動,所以才病倒。因為當生命無以為繼時,疾病就是唯一的依靠。」緊握疾病,終使他有抑鬱傾向,曾起過自殺念頭。

夢

繞過阮志雄80年代居住的舊屋,我們碰見剛從鄰居處串完門的阮志雄太太,阮志雄問她:

「你依家去邊呀?」

「返屋企準備晚餐囉。」

「喔,咁我同朋友慢慢行返去。」

阮志雄的老婆走大路,我們則抄小徑,五分鐘後卻又在他家門前的空地相遇,於是結伴一起回去。

阮志雄於1990年與現在的太太交往後便再次搬進大埔尾村,二人於1992年結婚,他的愛情終於找到停靠的車站,「嗰陣都有寫詩畀依家嘅太太,不過唔係收錄喺呢本詩集。所有愛情嘅開始都有詩,之後就係生活喇!」浪漫的話語背後又是另一個他仍在嘗試經營的故事。

而走出社運的失落,則要到2007年保衛皇后碼頭的時候。「我去皇后碼頭撐班後生仔,聽到朱凱廸喺度介紹皇后碼頭嘅建築特色,個腦係叮咗一聲:呢啲就係我一直好想做但又冇做到嘅嘢!以前我哋係有搞運動,但搵唔到自己個崗位。呢班後生仔話我知社會運動係需要喚醒,唔只係自己醒,仲要喚醒埋其他人,因為社會改變係要連結所有人。」

在送我離開大埔尾村時,阮志雄跟我分享他抑鬱期間發過的一個夢:

我夢見自己在一張床上,床在大海中漂流,我把一隻腳跨出去,在掉落之際馬上抽身回來。(如果另一隻腳也跨出去,就證明我真的想自殺)海水把我與床湧至一個小島,島上有我在南斯拉夫見過的吉卜賽人,(那時正值南斯拉夫內戰,清洗吉卜賽人)我與吉卜賽人相聚、講了一晚上的故事。黎明來到,我返回海邊,見到床上有兩個枕頭,一個叫馬克思,一個叫巴枯寧,它(他)們起了爭執,雙雙跌落水中,我過去打撈,卻撈出一個頭髮蓬亂的男人,他說他是雄仔叔叔中的「雄仔」,我愣了一愣,和「雄仔」結伴漂流。在床快將靠岸時,我問馬克思及巴枯寧:「你哋而家最掛住乜嘢?」他們同聲同氣:「掛住革命。」

看著仍未有小巴到站的小巴站,阮志雄若有所思:「我都掛住革命,但唔係七十年代嗰啲,都唔係皇后碼頭、2019——我掛住下一場革命。」

「這是年青的義無反顧,像暴雨後在村旁河上無憂的浮沉,刺激復悠然。」——摘自《Some Kind Of A Mood》序