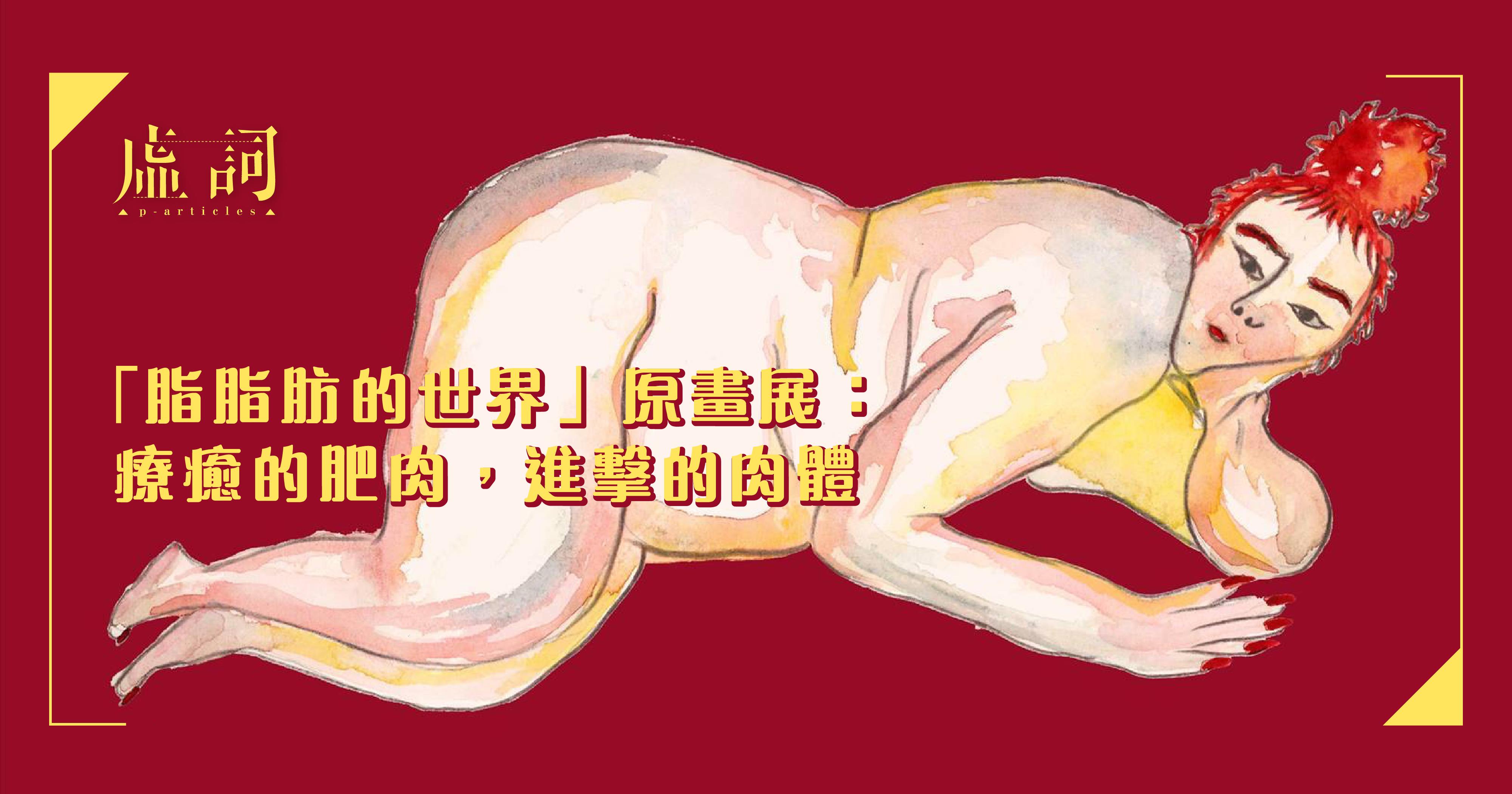

脂脂肪,洋名Gigi Fong,於二零二零年二月的香港出生,身型肥胖,喜赤身露體,有一頭紅色頭髮和紅色指甲。這天她在尖沙咀一間性玩具店的沙發上赤條條地躺著,上等威風,顯現一身虎膽——不,是顯現一身米芝蓮式的肥肉,表情輕鬆愜意,這個自由自在地「做自己」的狀態,就是她做人的座右銘。 (閱讀更多)

【深水埗,我要進來了】「深水埗小店聚義--我們可以為社區做甚麼?」座談紀錄

文青小店進駐深水埗,為當區帶來更多人流,同時也令地租地價飆升,店鋪租金的急劇上升,令人擔心這個舊區會否變得中產化。十二位進駐深水埗的小店店主,與鄧小樺及當區區議員李庭豐上月齊集合舍,以「深水埗小店聚義--我們可以為社區做甚麼?」為主題,嘗試以不同角度作為切入點,藉此尋找一個抗衡大地主的其他出路。 (閱讀更多)

【2019文學季結集】《家,有處可逃》前言:有情的棲居

「居住」與人類安身立命相關,在香港尤其是個重要而引起情緒反應的題目,其中的苦樂具有相當大的普遍性。賽馬會「過去識——本土文學普及教育計劃」2019年以「居住」為主題,開展中學的寫作教育課程,以及大型文學節慶「香港文學季.字立門戶」,獲得了可稱豐碩的成果。在這本結集中,收錄了同學、參加者等的創作成品,也是一個香港社會精神面貌、情感結構、多重現實的壓縮性呈現,層次豐富。 (閱讀更多)

書海尋鯨,斷崖栽花 —— 訪蔣曉薇

愁城坐困,疫境亂世,潛心寫作愈見艱難,要順利出版著作則更不容易。然而,香港作家蔣曉薇身上,卻是另一番崖上開花的景象。皆因蔣曉薇近月接連出版兩書,其一是香港電影同名小說《幻愛》,其二是在台灣出版的長篇小說《秋鯨擱淺》。詳談下來,蔣曉薇可能有種屯門人獨具的不爭和泰然,自言是邊緣人,離群索居不愛熱鬧,市區太遠,生活狹窄,唯有寫作與書海讓她感到寬躺自在,於紛擾日常裡獲得淡靜獨處的小時光。故事之中,她們曾經離開這個城市,流亡尋鯨,然後回來了。人在邊緣,就留在危城的邊緣,在斷崖灌溉,「如果你愛一個地方,你總會找到一些東西。」 (閱讀更多)

【無形.張愛玲分重作】張愛玲往何處去?——專訪宋以朗

認識宋以朗,或因為他是宋淇與鄺文美的兒子,張愛玲文學遺產執行人,卻未必知道他是統計學博士,又搞金融和網絡科技。在家中接受鄧小樺訪問,更是說話卡通,好用潮語,儼然老頑童。今年是張愛玲百年誕辰,新近出版的《紙短情長》、《書不盡言》刊出張愛玲與宋氏夫婦六十多萬字書信,其實宋以朗早知會有爭議。回顧這十幾二十年,「張腔」大盛天下,著作必然暢銷,但近年張愛玲的遺作出版操作,他稍顯遺憾地說,一開始不懂做,到懂得做時遺稿已所餘無幾。 (閱讀更多)