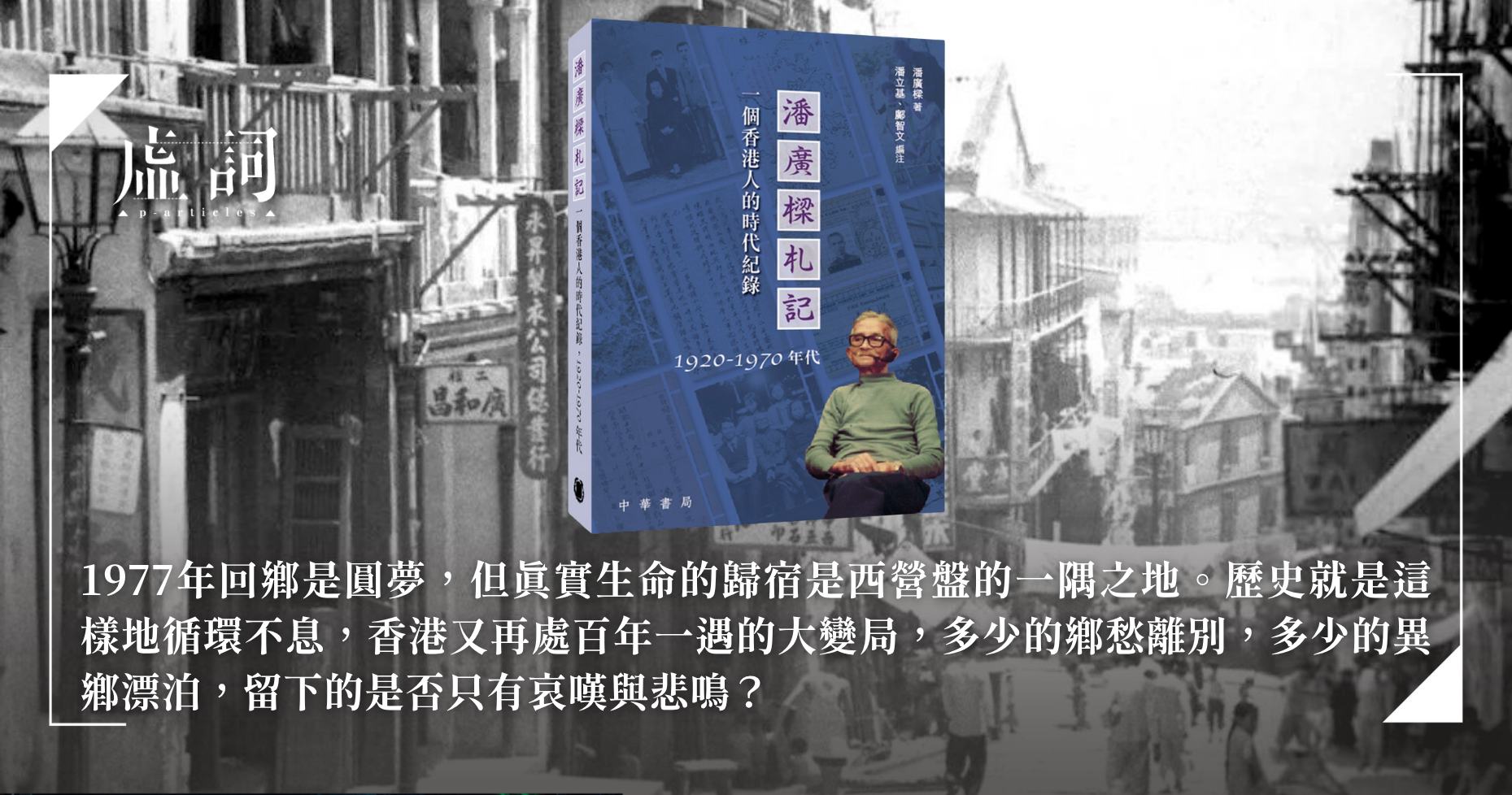

陳躬芳傳來《潘廣樑札記:一個香港人的時代紀錄1920-1970年代》評介文章,指出潘廣樑堅持書寫日記長達68年,以平民視角記錄著他從潮連鄉間到廣州、香港的生命歷程,映照二十世紀中國革命、廣州起義、日軍佔領香港等風雲變幻時代。日記中的半文半白「嗚呼哀哉」文體,承襲晚清民初嶺南悲鳴風格;記述戰火下的普通人求生、鄉愁思緒,以及對香港身分認同的轉變,為研究大時代下的個人生命史與西營盤地方史尤為珍貴。 (閱讀更多)

向日的黑夜——李志的《梵高先生》

王兆基傳來李志的《梵高先生》詞評,指出李志藉荷蘭畫家梵高的悲劇人生為引,詰問人類本質上的孤獨與宿命的命題。歌曲開頭以對偶句式詰問,反映出梵高悲劇的人生。在副歌部分「我們生來就是孤獨」一句,強調出孤單為人生常態親情與愛情僅為暫時幻覺。王兆基認為偉大的藝術家皆降生於孤獨與痛苦的搖籃,藝術便成為他們唯一的救贖。 (閱讀更多)

《永遠在一起》(港譯:《長相黐守》)——當兩個人活成一個人的樣子

影評 | by 姚金佑 | 2025-10-23

姚金佑傳來《永遠在一起》(港譯:《長相黐守》)影評,認為電影作為一部肉體恐怖電影,戲中探討著現代社會中愛情如何面對疏離與永恆的渴望。姚金佑指出戲中以屍體意象、柏拉圖陰陽人神話及連體怪物暗喻創傷、愛與接納,結局以二人成為一張常人面孔,反問共生與自我消解的可能,其概念之新穎,為肉體恐怖類型的電影帶來不一樣的哲思。 (閱讀更多)

東亞文藝之沈痾:超越人性的遲疑

其他 | by 盤柳儂 | 2025-10-22

盤柳儂傳來評論性散文,認為無論日本、韓國或中國等東亞文藝的作品,皆擅長細膩捕捉情感與社會困局,體現現實主義精神,卻鮮少超越人性,繼而陷入道德與倫理的封閉循環。盤柳儂引用尼采的「超人」理念,批判以「情理」取代「真理」的文化氣候,呼籲藝術家擺脫人性桎梏,追求更高的審美與創造力。 (閱讀更多)

《眾生相》:見眾生

影評 | by 亞C | 2025-10-21

亞C傳來《眾生相》影評,直言電影在語言、角色、色調與風格上都很不「港產片」,彷彿一幅酷兒世界的「帕諾拉馬景觀」。亞C認為導演李駿碩在《眾》中延續《翠絲》與《濁水漂流》的悲憫視角,聚焦社會邊緣的「眾生」,透過對話與性愛場面,揭示職業、角色與真實自我的交織;黑白畫面營造陌生疏離感,連結佛教「眾生相」概念,強調人際連結的冰雪隱喻。 (閱讀更多)