相愛的前提——《跨到彼岸尋找你》中邊界的概念

虛詞無形FB (42).png

今年柏林影展的泰迪熊評審團獎,屬於瑞典導演雷凡·阿金 (Levan Akin) 的《跨到彼岸尋找你》(Crossing)。講述老姨媽Lia和寄人籬下的Achi,一起踏上尋找跨性別姪女的旅程。一老一少,跨越了格魯吉亞和土耳其之間的國境線。然而空間的跨越卻並非電影的主題,真正的跨越在他們抵達伊斯坦堡後才徐徐展開。

「每個人都來這裡消失。」(Everyone comes here to disappear.) Lia在目睹了伊斯坦堡的眾生百態後這樣說。在伊斯坦堡這樣的大都會裡,村莊中無法實現的匿名成為可能。個體的人消失了,取而代之的是職業、階級、身分:律師、警察、性工作者......每個人被身上的標籤覆蓋,成為辛波絲卡所寫的——排列在阿拉伯數字後面那許許多多的零。在城市繁華的景象下,多少生命的掙扎被湮沒?多少稀微的聲音被忽略?多少不被理解的人從自己的文化中出走,在國族的邊界外尋覓一個安身之所?《跨到彼岸尋找你》(Crossing) 講的就是這樣的故事。

電影在呈現伊斯坦堡底層生活的艱苦之餘,陰翳之下卻藏有一抹陽光,傾瀉出一股不輸於《日麗》和《新活日常》的淡淡暖流。但這些閃光的片刻,倒使這世界的底色愈顯淒涼黯寂。賣唱的小男孩在垃圾堆中找到一把電動剪髮器,剃掉頭髮給小女孩看,笑得如此燦爛。恰似王夫之在《薑齋詩話》中的說法:「以樂景寫哀,以哀景寫樂,一倍增其哀樂。」

導演不只把那份憐憫和關懷投於跨性別群體,不是把所謂的「小眾」孤立出來,而是給我們描繪出一幅完整的人間圖景。故事中的角色們各自面臨窘境:Lia為尋姪女變賣金手鐲,叫Achi偷摘鄰居院子裡的青瓜和番茄在旅途中充飢;Achi從半血親的哥哥手裡奪回護照,被打得頭破血流;在街上找工作時碰壁......然而像Evrim和Tekla這樣的跨性別女性所面對的刁難,畢竟要苛刻、猛烈得多。

基督教傳說中,Thecla為追隨保羅拒絕婚約,與家庭決裂。Thecla的父母不諒解她的選擇,向當局檢舉女兒,加入迫害者的一方,但她依舊堅持信仰。傳說中的Thecla和電影中的Tekla一樣,展現了一種「自反而縮,雖千萬人吾往矣。」的精神。電影之所以選擇Thecla為原型,也許就是為了探討:追求自由與信念的個體和家庭之間,這種劍拔弩張或形同陌路的關係,是否有斡旋的餘地?是否有緩和、甚至理解彼此的可能?

家人,按理來說,應該是最能理解、支持我們的人。Tekla卻被憤怒的父親趕出家門,不聞不問。經過多年的隔閡,在生命的最後,Lia終於決定向杳無音信的姪女Tekla邁出第一步。到了這裡,Crossing真正的主題也就呼之欲出了。

電影英譯名為Crossing,亦可作transition解。既有crossing一說,自然假定了邊界的存在。那麼這些角色所穿越的邊界,到底是甚麼?

先來看看大詩人策蘭對邊界的體會:

「親愛的馬克斯·赫爾澤/我相信,我對「邊界」/有所體會 1947年 12月/某個深夜,我偷偷越過/斯洛文尼亞和布爾根蘭交界處/凍得僵硬的田野,/經過這樣一道邊界,//我敲了敲/黑得顫巍巍的窗戶/而後 便進入當地/最近的/一個農莊 叫沙滕道夫(或沙倫道夫)。/穿越,能有幾回。而且/出乎一切期待/和傳說,一個聲部 //半明半暗,人的一生/就為瞬間的永恆而固定下來。」

穿越對策蘭而言是罕有的、是「瞬間的永恆」。而人的一生,注定是半明半暗的,夾帶一種朦朧、不明晰、難以被理性把握的特質,這也呼應了策蘭詩歌風格中的歧義性。來看另一位二十世紀的大詩人怎麼說。波蘭詩人米沃什 (Czesław Miłosz) 在《烏爾羅地》中寫道:「我參不透自己的人生。(誰又能參透?)同樣,我也並不理解自己的作品,我將來也不會假意我能夠理解。」誰又能參透?米沃什與策蘭一樣,體認到了認知的邊界的存在。

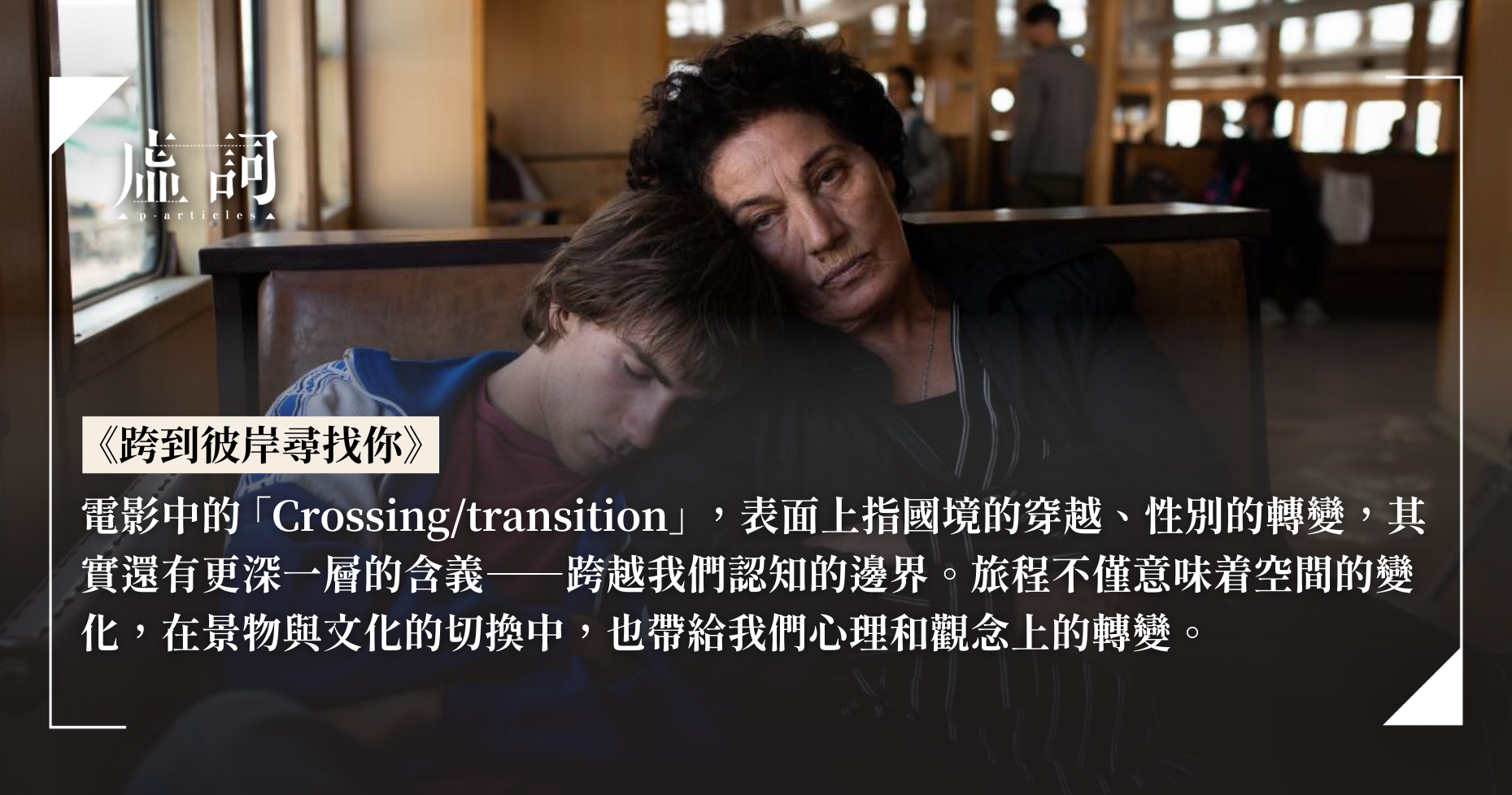

電影中的「Crossing/transition」,表面上指國境的穿越、性別的轉變,其實還有更深一層的含義——跨越我們認知的邊界。旅程不僅意味着空間的變化,在景物與文化的切換中,也帶給我們心理和觀念上的轉變。在見證更廣闊的世界後,我們和電影中的角色一樣得到了啟發。

「這就是她選擇的生活嗎?」Lia無法理解Tekla為何選擇了墮落、成為性工作者,但Achi卻一語道破:「我不覺得她有得選。」(I hardly think it was a choice.)

難就難在,我們幾乎無法察覺、體認到自己認知的邊界所在;無法在臆測、批判和判定愛惡前,察覺到自己對別人的遭遇和處境一無所知。就像電影開頭,賣唱的小男孩主動為二人引路以換取薄酬,Achi卻不屑一顧,打算趕走他。「我只知道自己一無所知。」蘇格拉底的這句話與上述兩位大詩人所言不謀而合,透露出對人類心靈本質深刻的思考。

無論是否同性戀,Lia作為一個不婚、不育的女人,本身也是不服從於父權社會下女性「角色」的異類,然而她卻無法體認到Tekla和自己相似的處境,而產生同理心。在巴士上,Lia眼見年輕的女子縱意談笑,眼神中盡是不屑,說到:「從前年代的女孩要矜持得多,現在她們只是垃圾。」作為男性的Achi也一樣。儘管受哥哥欺負,處於弱勢的一方,他也未能理解Tekla。潛意識裡把她歸類為性工作者,給Lia謊報了一個從Google上找到的地址。

朋友說:「Crossing美就美在它是一個持續的動詞。」所謂crossing,不只是抵達一個像伊斯坦堡那樣浪漫、令人浮想聯翩的目的地那麼簡單,而是一種狀態、一種理解他人和世界持續不懈的努力。像深空中的望遠鏡,不斷朝宇宙幽暗冷寂處投送熾熱的目光。而電影存在的意義之一,就是把我們尚未發現的東西指給我們看。

關注是理解的前提,而理解是愛的前提。Lia從住宅窗外凝視女孩們生活的鏡頭,正是她心理轉變的契機。我們隨後也見證了Lia的transition——從冷酷、厭世的退休歷史老師,變得充滿活力,在婚禮中翩翩起舞。

愛也是有邊界的。奧登說:「我們必須相愛,然後死亡。」「我們」所指涉的範圍到底有多廣?誰屬於「我們」?誰屬於「他們」?我們有能力去愛所有人嗎?我們愛的是那具體的人呢,還是那抽象、浪漫、夾雜著自我陶醉的象徵?沙特在《嘔吐》中一矢中的:「您自己很清楚您不愛那兩個人,在路上碰見可能都認不出。對您來說,他們只是一個象徵,您根本不是為他們而感動,您感動的是人類的青春、男和女之間的愛、人的語音。」而沙特藉羅岡丹的口說,青春、成年、衰老、死亡......這些都只存在於抽象思維中。真正存在於現實中的,始終只有那個別的、活生生的人。

相愛不一定是海誓山盟、轟轟烈烈的,也可以像電影中那樣:Achi帶給Lia的點心、Lia在路邊買給Achi果腹的麵包、二人最後分別時的擁抱等。不被關注和理解的人最難感受到愛,包括我們常說的「小眾」和「底層」。像Evrim那樣為弱勢者爭取權益的人權律師,所實踐的就是不囿於親疏的博愛。

人與人之間邊界的逾越,可能帶來積極的回應:像Lia指使Achi去偷鄰居院子裡的青瓜和番茄,鄰居卻托孩子送來更多食物;但有時候也會像Lia那樣,太過熱切,嚇跑了對她抱有好感的同鄉。當Lia主動挑逗他時,男人眼中的失望和漠然一目了然。這也就是我們常說的——越界了。等閒變卻故人心,這關係的陡變反映出,人與人深入理解彼此是多麼的困難。

Evrim與的士司機的邂逅,可看作是導演對當今愛情的諷刺。肉體的邊界比心靈的邊界更容易跨越。做愛後,Evrim才問及對方的名字、年齡、星座,展開心的交流。許多人只願停留在表面:紅唇、皮衣、性感的身體……不願真正了解一個人的內心。

本片超現實的結尾,也跨越了想像與現實的邊界,成全了現實中難以滿足的念想。文學和電影所能帶來的悸動與反思,也許類似於那個在渡輪上如幽靈般飄曳的長鏡頭,不斷給我們換位、轉換視角的可能。

緣之一字最是奇妙。片中主角們相識前,原來共乘過同一渡輪,而後相亙幫助,彷彿隱喻人世的共渡。提醒我們懷揣善意,對身邊的乘客保持一種單純的愛,去跨越隔閡,去理解未知。

可否想像一種跨越邊界的愛:浪花在金燦燦的晨光下跳動,儘管陌生的臉孔如落花般在甲板上晃過,卻以擦撞的肩膀暗自交換彼此的體熱。一個浪打來,種種緣分遂在幽微的碰撞和依靠裡誕生,像賣唱男孩的歌聲那般,在咫尺間的虛空中蕩漾著、迴旋著、沉澱著。

愛和電影、文學中的美一樣,你相信它,感受它,它便存在。我們呼吸的到底是同一片海的氣息,而時間這艘渡輪不斷向前轟鳴行駛。