【邁克專欄】輕得可以放手

從前在三藩市,有一個時期生活無以為繼,靠出售自製明信片勉強維持,加工的拚貼畫,題材以諧趣為主,影印後裁剪成四乘六吋,拿到住處附近小店寄賣。背後似模似樣用橡皮印印着版權所有,還添上未經正式註冊的公司名號哩——叫A Light Enough Card,斷章取義截自Leonard Cohen一首歌的歌詞,原句It’s light, light enough to let it go。

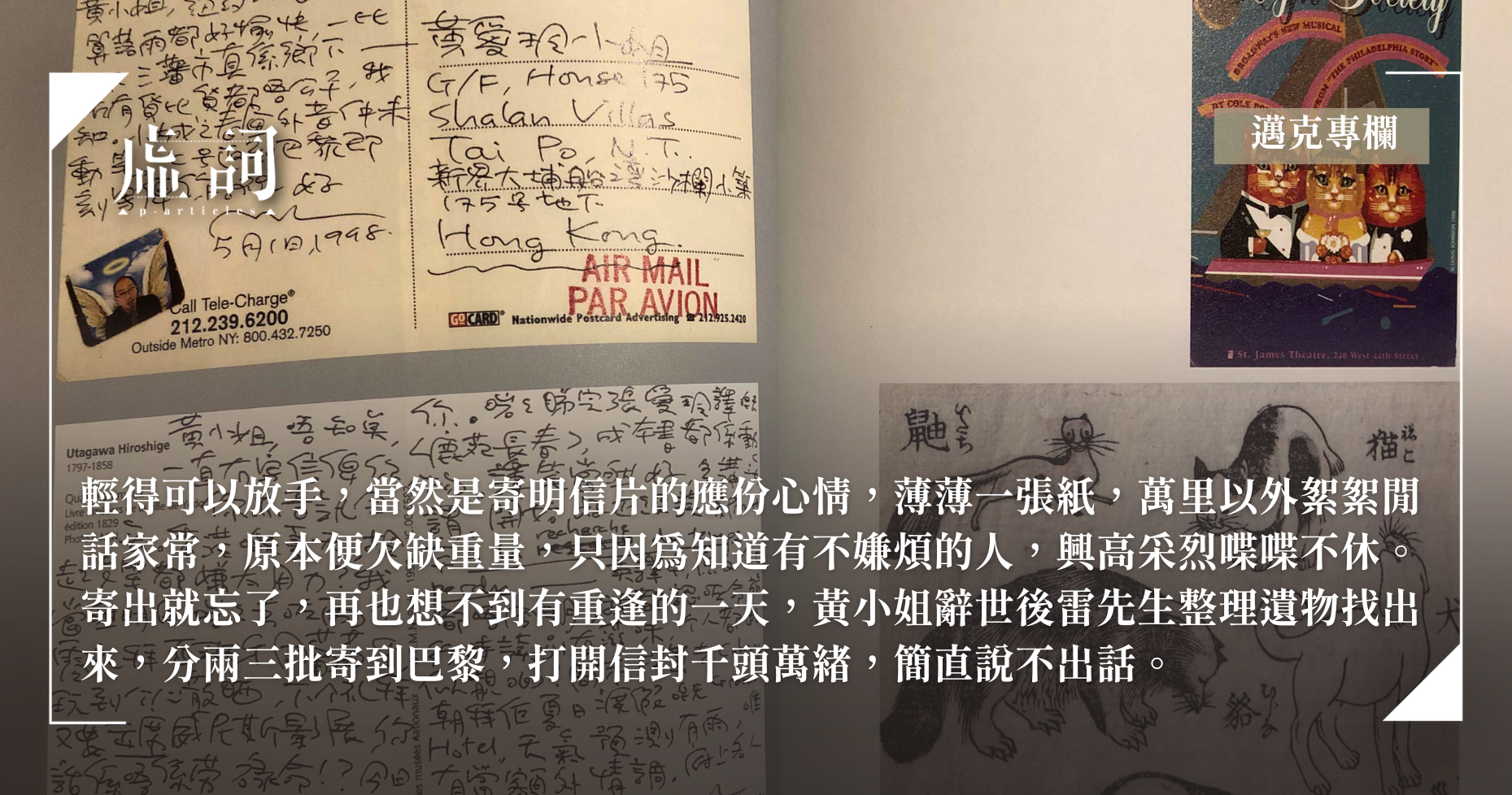

這個小故事沒有跟黃愛玲說過。輕得可以放手,當然是寄明信片的應份心情,薄薄一張紙,萬里以外絮絮閒話家常,原本便欠缺重量,只因為知道有不嫌煩的人,興高采烈喋喋不休。寄出就忘了,再也想不到有重逢的一天,黃小姐辭世後雷先生整理遺物找出來,分兩三批寄到巴黎,打開信封千頭萬緒,簡直說不出話。

近年很少寫明信片,寥寥幾張,目的地是赤柱監獄,對方收不到電郵收不到手機訊息,折衷保持聯絡。惘惘想起黃小姐,唯一的安慰,是這些她不需要懂得——不帶走一片雲彩,幾生修來的福份。