【悼西西】理想主義者無愧於人世的一生

(編按:作家顏純鈎撰文悼念西西,談及自己與對方兩次工作上的交集,由此可見西西對創作的認真態度,以及對香港文學的一往情深,認為西西是香港獨特的存在,本就是稀有人種,在今日這種荒唐末世,更應份絕種了。另外,對於顏純鈎內文提及西西家居環境的段落,作家洛楓留言表示文中說西西「要坐在洗手間廁板上寫作」,並非她所見的西西家居實情。)

西西去世了,原來已高齡八十五歲,仔細回想,我在香港四十年,竟沒有見過她一次。

我和西西只有過兩次工作上的交集,一次是上世紀九十年代初,天地受藝術發展局資助,編選一套香港短篇小說選,分五十﹑六十﹑七十﹑八十和九十年代五冊。

當時由也斯編選的一冊中,收入西西一個短篇,當年社會版權觀念薄弱,我們事先沒有逐個徵求作者版權,等到書出版後,我收到西西一封信,對未經她同意收入她的作品表示抗議。

書已經出版,我無法補救,藝展局有資助,我們也依規矩向作者付稿費寄樣書。五本選集中只有西西一個人對版權問題表示異議,大多數被選入的作家,都將此事視為社會對個人創作的一種肯定,一般人都不太計較。

西西先知先覺,也顯見她對創作的認真態度。我只覺得對她有虧欠,忘記有沒有回信道歉,公私兩忙,後來也不了了之。

另一件事是九十年代末我與古劍﹑舒非合作,向藝展局申請主編一本文學雜誌《文學世紀》,按規定遞交申請時要提交第一期的內容供審查,為壯作者陣容,少不得向西西邀稿。我與她從未直接交往,又有一點芥蒂在先,生怕她一口回絕,便托詩人評論家黃燦然轉達請托,誰知她的詩作很快就由黃燦然轉來了。

收到西西等幾位有份量作者的來稿,我們對申請成功頓時多了一份信心,後來果然也順利獲批准。我主編了一年,其後因工作忙,交給古劍主編,一直堅持了好幾年。這件事又使我對西西的印象完全改觀,即使有先前的不愉快,她對香港文學還是一往情深。

與西西交集的只有這兩件事,香港文學界與她有密切來往的人似乎不多,何福仁之外,我認識的戴天﹑小思﹑鄭樹森﹑許迪錄等朋友,和西西都是香港文學藝術家協會的成員(?),他們大概會多一點來往,西西對一般文學界中人,一直都是一個神秘的存在。

我只是不斷讀到她一些精采的作品,她一生都在挑戰世俗的文學觀念,挑戰文學形式各種可能性的邊界。她用很淺顯的文字去描繪深刻的人生場景,又打破舊框框,引入藝術手法去豐富文學語言。她是一個文學忠誠的踐行者,只問耕耘不問收穫,而她一生的文學成就,得到兩岸三地文學界的肯定,值得香港人引以為傲。

我對西西缺乏直觀的了解,多年來只聽聞她為專注於創作,過著最簡單樸素的生活,有傳說她因家居環境逼仄,有時要坐在洗手間廁板上寫作,我不知道真假。早年她曾任教師,後來辭職專心寫作,香港文學雜誌稿費低廉,著作版稅可憐,她只能維持最低限度的日常開銷,這樣堅持了一生,她是一個徹頭徹尾的理想主義者,一個文學的苦行僧。

西西一生獲獎無數,但在我印象中,她似乎從未現身頒獎場合,所有的獎項都是社會對她的肯定,但她並不視這些獎為個人的榮耀。她只負責寫,好評差評﹑得不得獎不是她的事,這種視名利若浮雲的高姿態,香港找不出第二個來。

我反而見過不少汲汲於名利場的半吊子作家,為博取一星半點浮名薄利而不惜做一些很難看的事情,西西與外界保持距離,或許出於對文學江湖上各種醜行的厭惡。我還從來沒見過一個將文學只視為一種純粹的精神勞作,苦心孤詣地沉醉在藝術超然境界中的人。我自問對名利也沒有那麼饑渴,但名利來了,我也不會拒絕。西西是為潔身自愛而拒絕名利的人,我和她也不在同一個層次上。

我認識的前輩作家中,像西西那樣「與世隔絕」的幾乎沒有,戴天長袖善舞,幾乎日日會客吃飯,享受杯酒言歡的生活;劉以鬯性格古板,但也長年編副刊和雜誌,與不少作者打交道,更曾任香港作家聯會會長,大家都免不了多多少少的社會活動。有的人沒有作品,一日到黑遊走各種酒會,樂衷於作家團體的交際,西西是另一個極端,她視應酬為苦差,所以從未見到她出席什麼公開場合。

我雖然也不樂衷交遊,但工作關係總得見一些人,和一些前輩同輩保持一生情誼,盡管如此,數十年下來,深覺自己寶貴的時間被一些無聊人﹑甚至可惡的人佔用了。擇友不慎,也上過不少當,有的當機立斷就絕交了,有的卻因世俗的原因,至今還很不情願地被人視為「朋友」。

香港是一個神奇的地方,社會品流龐雜,江湖潛龍伏虎,可以俗到入骨,也可以雅到出世,這裡出產雅俗共賞的金庸,也出產獨闢蹊徑的西西。西西與金庸雙峰並峙,代表香港姿彩紛呈的文學成就,可恨在國安法之後,也代表香港文學高峰的終結。

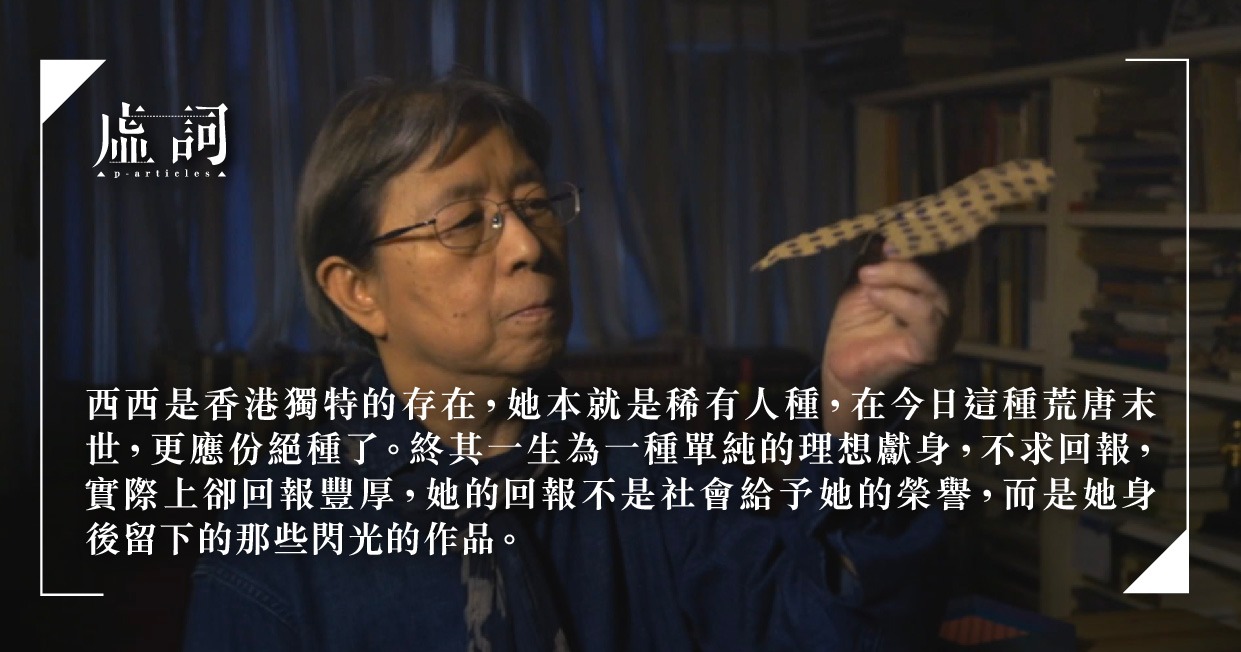

西西是香港獨特的存在,她本就是稀有人種,在今日這種荒唐末世,更應份絕種了。終其一生為一種單純的理想獻身,不求回報,實際上卻回報豐厚,她的回報不是社會給予她的榮譽,而是她身後留下的那些閃光的作品。

孔子說:「一簞食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂。」我這一生認識的人也不少,只有西西配得上這一句話。