SEARCH RESULTS FOR "母親"

存在,即是燦爛 —— 黃耀明與王鷗行《此生,你我皆短暫燦爛》

其他 | by 吳沚盈 | 2025-11-04

吳沚盈在IG Story滑到兩次黃耀明的〈此生,你我皆短暫燦爛〉,一搜之下驚覺其為美籍越南裔作家王鷗行的同名小說。吳沚盈聯想到王鷗行的越南裔移民背景、家庭苦難與酷兒身份,而小說中以英文寫給母親的信件形式,揭示無法言喻的哀傷與生命掙扎。黃耀明與詞人周耀輝提煉出小說的精髓,即使生命脆弱、前路黑暗,但只要仍然活著,就仍有繼續感知這世界的無限可能。

白魚

小說 | by 胡果 | 2025-09-05

胡果傳來小説,以魚作意象比喻被規訓的人生。生活被許多隱形卻存在的魚線牽引,期待、排名、評價等這些社會規條,使他不得不把自己包裝成被人所滿意的樣子。在社會規範的面具之下,他幻想自己是一條魚,自在地在水中暢游,最終他打開「自由」的窗戶,奔向河流,化身成他想象中的「白魚」。

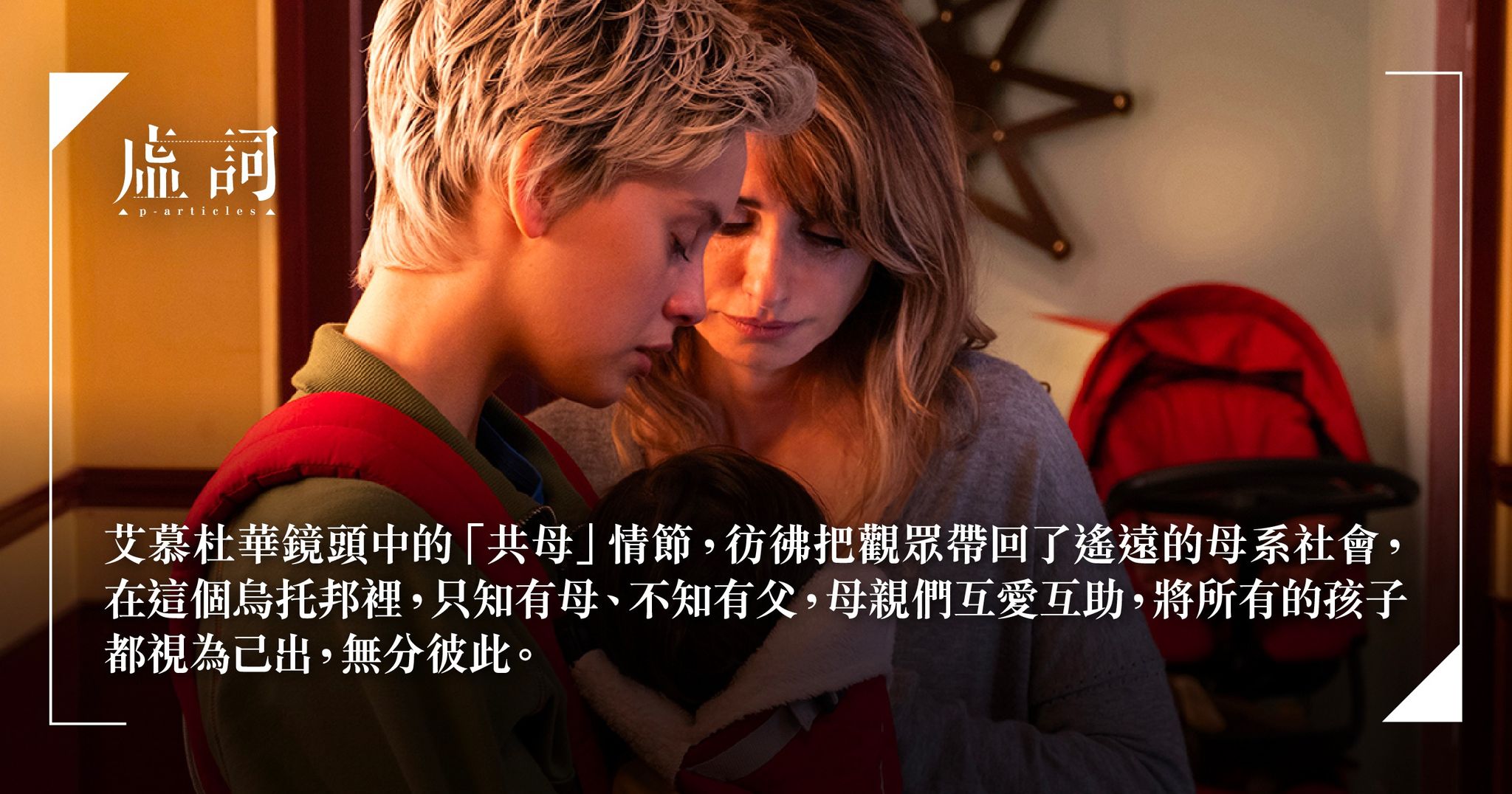

《虎毒不》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-30

《虎毒不》由陳小娟編導及監製,龍國瑤共同監製,談善言、盧鎮業、彭杏英、馮素波及區嘉雯主演。電影講述新手媽媽淑貞(談善言飾),因承受不住各方的壓力而釀成悲劇的故事。陳小娟以寫實手法,透過生活化的細節,探討母職在現今社會的困境。編輯部由此組成小輯,收錄三篇文章。

詩三首:〈雉雞〉、〈My Dear〉、〈小手掌——給五一工作的你〉

詩歌 | by 徐竟勛, 潘國亨, 王兆基 | 2025-05-18

讀詩三首。潘國亨傳來詩作〈My Dear〉,以父母為對象,探索性別身份與家庭角色的複雜性與流動性,質疑傳統性別的規範,揭示出身份的流動與不完整性;徐竟勛的〈雉雞〉,描寫在面對生命中的責任與期待時所經歷的掙扎與轉變,表達出對超越困境、重獲新生的渴望與希望;王兆基以〈小手掌——給五一工作的你〉一詩獻給在勞動節工作的母親,向眾母親無私的奉獻表達感激與崇敬之意。

《虎毒不》:邊一個發明了母職

影評 | by SC | 2025-04-30

SC傳來《虎毒不》影評。他認為《虎毒不》從戲名故意故意缺失了後半截,便直擊母子關係的陰暗面。SC認為《虎毒不》透過新手母親淑貞的經歷,揭示現代女性在照顧孩子與工作間的掙扎。又,刺耳的嬰兒哭聲貫穿全片,象徵無法逃避的責任,而丈夫阿偉的「喪偶式育兒」與婆婆的傳統觀念,更突顯社會對女性的不公。

投資學

散文 | by 雷根 | 2024-11-29

雷根傳來散文,從投資回想自己與母親的關係。從小到大,學校沒有詳細地教授關於投資的事情。而所謂投資,即大家期望付出能在未來獲得收益或利潤,付出得到合理的回報。無他,人人都不願意見到自己的人生是徒勞無功。然而,成為母親這個選擇,是一個高風險的投資,甚至可以說是投機。老一輩對「養子防老」的迷思,往往以「家用」來衡量子女的孝順,奇怪的事,他說自己的母親連這一計算上都不太精明,對家庭毫無保留、不求回報地付出,他覺得不懂計算的母愛令人心痛。那天他回到老家,母親又添了白髮。他們回看相簿,雷根十歲的那次農曆新年,母親尚帶有半點童稚卻疲累的臉上,流露出真摯的笑容,手上拿著的揮春,正是「快高長大」四個字。

諾獎得主艾莉絲.孟若家事曝光 女兒揭童年遭繼父性侵 母親沉默縱容 愛特伍:很多孟若的作品中,都有一些黑暗的秘密被揭開

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-07-14

有「加拿大契訶夫」之稱,首位加拿大籍女性諾貝爾文學獎得主艾莉絲.孟若(Alice Munro) 早前去世,享壽 92 歲。其女兒斯金納(Andrea Robin Skinner)於前日(7日)在《多倫多星報》(Toronto Star)撰文,聲稱她的繼父在她9 歲時對她進行了性侵,但即使繼父承認性侵之後,孟若仍選擇和丈夫在一起。

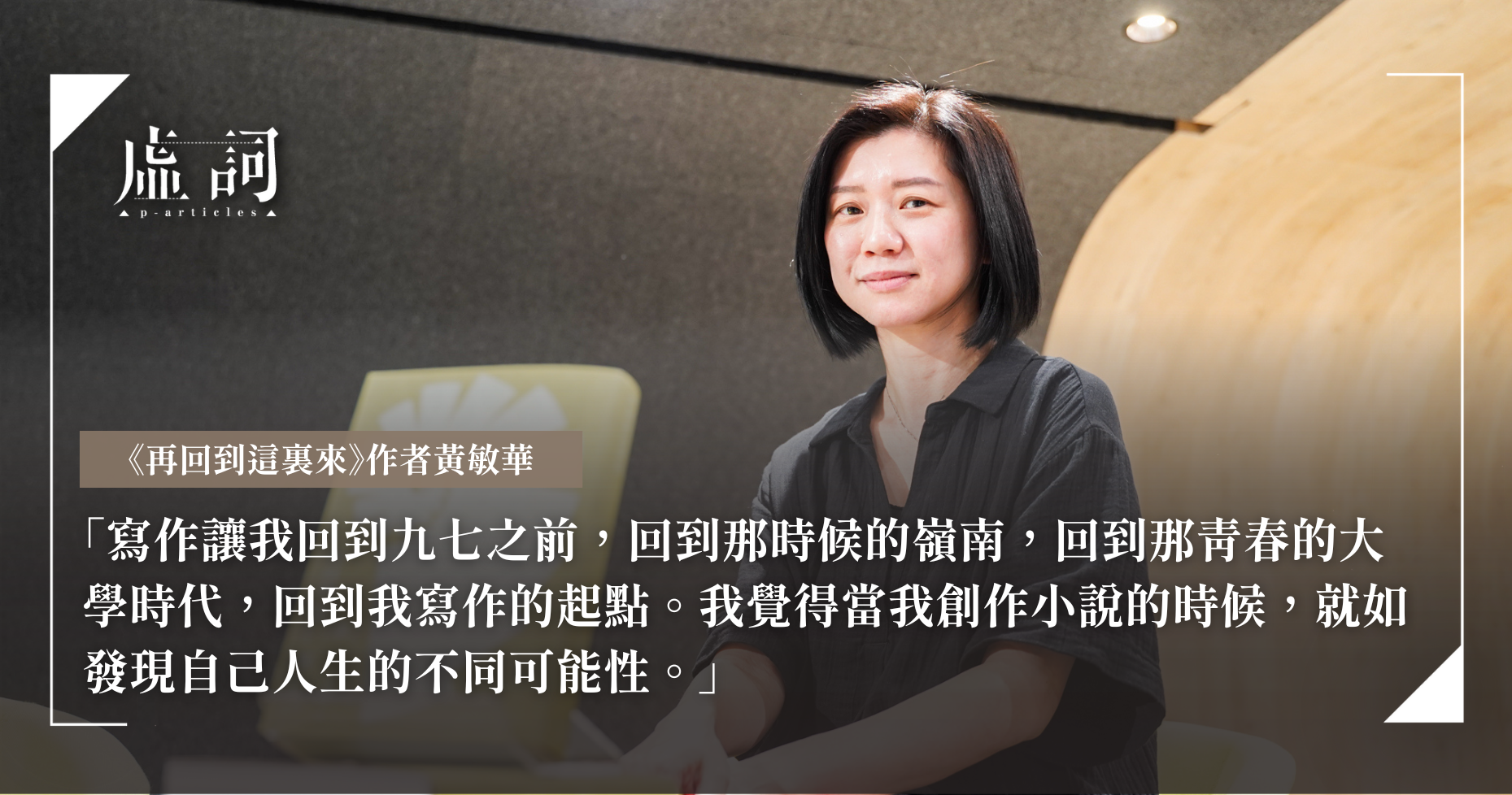

母親的年少日記,回到寫作再活多一次——訪《再回到這裏來》黃敏華

專訪 | by 王瀚樑 | 2024-06-10

如果人生可以重來,你會成為一個怎樣的人?回到過去,也許並不需要時光機器。移居加拿大多年的香港作家黃敏華,繼近年出版的《一直到彩虹》、《金耳山奇遇記》後,今年四月中推出「尋人系列」的第三部曲《再回到這裏來——進城.回歸.預言》,書寫那似曾相識的九十年代,以文字穿梭時空,重返九七前後的香港、剛搬到屯門虎地的嶺南大學、回到她的青春年代和寫作的起點。在訪問中,她回溯至自己的年少日記:「寫完這個之後,覺得好像時空倒流,仿如自己真的可以再活一次」,也一再思考現時的香港故事要如何說。

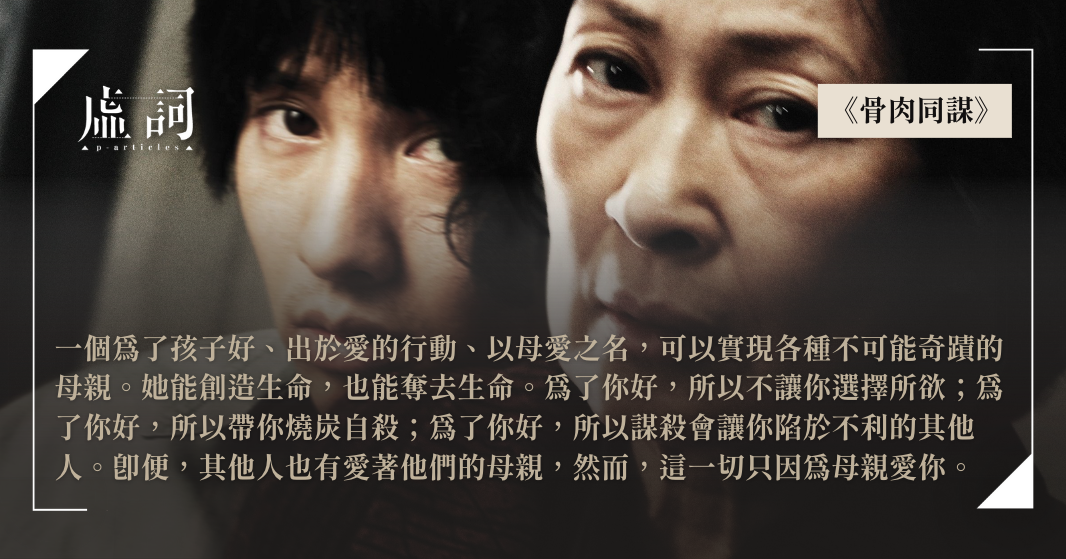

《骨肉同謀》:世上只有媽媽好,為子行兇沒煩惱

影評 | by 曾友俞 | 2024-04-23

曾友俞說起2009年韓國導演奉俊昊的《骨肉同謀》,這部電影生不逢時,亦不政治正確,但保留了韓國電影的特徵:道德上的善惡並不被當作普世準則對待。曾友俞分析電影中的懸疑元素,看智能障礙的尹斗俊如何被視為頭號嫌疑犯,然後如何在劇情的層層誤導中,以為兇手是他身旁想栽贓給他的流氓朋友,最終我們會醒覺「母親」為何沒有名字只有身分,以及明白其「偉大」之處。

在浮城的角落造書 寫母親的愛與掙扎——訪周翊琳

專訪 | by 王瀚樑 | 2023-07-04

周翊琳既是作家、畫家,同時是書店店長,但對她而言最重要的身份,是照顧兩個女兒的母親。她的作品總是離不開這兩個女孩子,葉頁和葉安,首兩本著作《日落午睡》和《孩子開的洞》都是以女兒的生活為主要題材。女兒,是她把創作結集成書的原因,她希望能把一些東西留給她們。但她又形容創作是最自私的時間,因為創作的時間就是丟下她們的時候。她的詩句中經常蘊藏着她的愛與掙扎。對女兒而言,母親是她們世界的全部。但母親觀看到的世界,卻盡是無法言說的傷痕與自己的無能為力。

【虛度年華.三三】寺山修司:我想殺死我母親

三三 | by 虛詞編輯部 | 2019-12-19

像是要報復母親一樣,寺山修司的作品裡,母親皆是癲狂醜陋,性與慾赤裸裸地在人前攤展,並總是與兒子曖曖昧昧,顯盡是不倫之味。兒子離家出走、少年被中年女人強姦、母親禁錮兒子、弒母等情節在他的作品中比比皆是。

與藍絲母親睇《Joker》

影評 | by 楊建邦 | 2019-10-22

我覺得母親看過後,說出「班人痴線㗎,搞破壞」相當合理,因為電影的確沒有提供任何稍為深入的理據去訴說抗爭,甚至只簡化為仇富。

《沒有大路》就走小徑︰壞畫者馬尼尼為

書評 | by 子凡 | 2019-01-11

馬尼尼為的筆尖將傷口掰開來不斷地戳。那被劃破的原生傷口愈張愈大。她用「離經叛道」的句子,說母親壞話、批評父親、怨恨母職、仇視孩子的爸、專事無意義的事情、表揚廢物……一筆筆畫壞社會中的主流價值觀、倫理觀、道德觀,戳破世俗偽裝和平的假象。

【字在食.生果】果核

字在食 | by 謝傲霜 | 2018-10-19

日前,我帶快兩歲的兒子到餐廳用膳,他卻對一大盤沙律菜中的幾夥紅寶石深感興趣,在翠綠中那麼幾點粉紅,撿來吃甜甜的,於是乎,他將整盤沙律中的石榴挑來吃淨盡。隔天,我在街市水果檔偶遇當造的石榴,便二話不說買了兩顆回家。這回,輪到我小心地將石榴剝開,取出顆顆晶瑩的紅寶石。