SEARCH RESULTS FOR "後記"

【新書】余震宇《白布香江——那些父祖輩的故事》陳浩基推薦序、後記

書序 | by 余震宇, 陳浩基 | 2025-07-24

「香港舊照片」版主余震宇首次推出小說《白布香江——那些父祖輩的故事》,以敘事者的爺爺視角和經歷,去看四十年代至六十年代的動盪香港。陳浩基在推薦序中認為《白》借平凡小人物的經歷,描繪社會百態,類似《阿甘正傳》般側寫時代變遷,透過小說提醒讀者直面過去的顛沛與篳路藍縷,以史為鑑反思當下。余震宇在後記指出,書中以「白」貫穿全文,既象徵遺物與人物,也是時代的象徵。他表示故事中的爺爺、爸爸,是一條虛構的故事線,並配以多位歷史人物及香港重要時刻,以營造虛實交錯的效果。

【新書】張歷君《文學的外邊》後記——〈香港作為方法〉

書序 | by 張歷君 | 2025-07-16

香港中文大學中國語言及文學系張歷君教授推出新書《文學的外邊》,匯集他2002至2023年間的精彩文學評論,跨越香港文學、二十世紀華文文學與世界文學三大領域。在後記中,張教授回溯其核心理論「香港作為方法」源自陳冠中與李歐梵,及後在2016年香港文學節任講評人後,開始認真思考和探究「香港作為方法」理論;2019年,為紀念五四運動百年並致敬李歐梵,他在中大舉辦講座,聚焦曹聚仁與李歐梵在冷戰時期香港開拓的魯迅「內面」解讀,揭示香港作為文學思想交匯地的獨特角色;2020年在台灣訪學時,他意外發現湯淺泰雄《身體論》譯本,深入和辻哲郎「人間」與「間柄」概念的思索,為「香港作為方法」注入新的理論深度。

【新書】翁秀梅《香港字二百年》後記——〈天上的榮耀 人間的榮衰〉

書序 | by 翁秀梅 | 2025-07-07

翁秀梅早前出版《香港字二百年:從世一、大白象至世界文化遺產之路》一書。翁秀梅在後記中提到,香港字於1851年在鴨巴甸街倫敦傳道會印字館鑄製,承載了傳教士台向華人傳播福音的理想,又深刻影響近代中國資訊傳播、政治文化及民生經濟。然而,至20世紀中,「香港字」因市場變遷被淘汰,被當時牛津大學出版社的印刷部主管形容為「大白象」。翁秀梅提到董啟章的《香港字:遲到一百五十年的情書》曾言「字有靈」,她歷經到訪牛津大學出版社檔案館、在元創方活字館展出其館藏的香港字銅字模,使她不由得相信字有靈!

【新書】黃勤帶《中平卓馬 森山大道:日本攝影家的故事》後語、馮美華出版人語

書序 | by 黃勤帶, 馮美華 | 2025-05-12

香港資深攝影師黃勤帶新書《中平卓馬 森山大道:日本攝影家的故事》書寫兩位殿堂級日本攝影家中平卓馬及森山大道在攝影道路上的故事。黃勤帶在〈後記〉中自言自己作為攝影師,中平及森山所走過的道路都深有共鳴,因此希望藉此書記錄他們的故事。編者、出版人之一的馮美華在〈出版人語〉中盛讚黃勤帶以流暢的敘事,交織森山大道與中平卓馬的生命故事,串連日本近代史與攝影藝術的脈絡。作為資深攝影師,他深入剖析兩位大師的創作與思想,展現對日本文化的深刻理解。

崩口人唔忌崩口碗:「理論香港廣東話研討會2024」後記

其他 | by 梁明暉 | 2025-03-11

梁明暉傳來「理論香港廣東話研討會2024」後記。研討會以「崩口人忌崩口碗」為主題,窺探知識與認知的多重關係,以及心態、意識形態及邏輯思考的複雜交錯 ,挑戰連接個人或群體的盲點及忌諱,在進行批判的過程對他人及自身的盲點也有所認知,務求在學術生產的過程中保持自覺,遠離有意或無意迴避「崩口」的意識形態,建立本土學術範式,以「香港作為方法」推動開放、多元的理論實踐,擺脫「中心—邊緣」的二元框架,重構文化研究的重心與日常性。

【新書】陳黎《淡藍色一百擊》後記

其他 | by 陳黎 | 2024-05-11

台灣詩人陳黎睽違九年出版最新詩集《淡藍色一百擊》,他在後記中記錄了病魔多次襲來的身心之困,甚至有段日子無一日不興「棄世」之念,但詩人依然以拳拳到位的語言,自我療傷。詩集揉雜日本俳句短歌、古希臘抒情詩、德國猶太裔詩人作品等血脈,其中最為堅實的祕密武器是花蓮的山風海雨、小城的家族日常。

詩四首:〈帳〉、〈惟有〉、〈川流〉、〈浮世——參觀大阪今昔生活館後記〉

詩歌 | by 曾詠聰,嚴瀚欽 | 2024-03-15

鴨川之上,分辨不了河的規律與不規律 行人自風景屈折而過,錯開,剎那 分神的魚被攫住,沒有 更多生命垂注,像馬路,像街 像一首名為<街>的流行曲開端 回到河川的我們在另一端 拼命呼喊,輕散的自己快將受挫

【新書】《一生一事:做書的日子》後記

書序 | by 李昕 | 2023-11-06

李昕曾於不同的出版社和大型書店任職高位,此次出版《一生一事:做書的日子》,回顧四十年的編輯生涯,不但述及與諸位名家在編輯過程中的交往,也從編輯層面抒發自己的心得與遺憾,是編書讀書愛書人的必讀之書,亦正如商務印書館副總編輯鄭勇所言:「是傳世可期的當代出版史」。

【新書】《我的二十世紀:李歐梵回憶錄》後記——我的香港

書序 | by 李歐梵 | 2023-07-28

為什麼我對香港情有獨鍾?我想離不開兩個因素:它的時空處境,和獨特的通俗文化傳統,前者是我創作靈感的重要來源,後者則是我眾多雜文的主題。我寫香港的都市不乏批判,特別對於它的建築,因為我對於「石屎森林」式的高樓大廈密集建築十分不滿,但也無可奈何,因為它是人口和空間逼迫下的必然產物。也有美國朋友問我:為什麼我不在美國退休,搬到一個中西部的小城,買一棟房子,享受田園式的生活?我的回答是:這是我作為都市人必須付出的代價。香港的人口密集,然而恰是在這個密集的空間臥虎藏龍,人才濟濟,相互激盪,冒出火花。因此我願意把我的「作家」榮譽拱手讓出,獻給這些深藏於香港中西混雜的文化森林中的各路英雄。最吸引我的當然是港產影片,演藝文化也不遑多讓,這是眾所周知的事實。可惜的是,這些都成了歷史遺產。

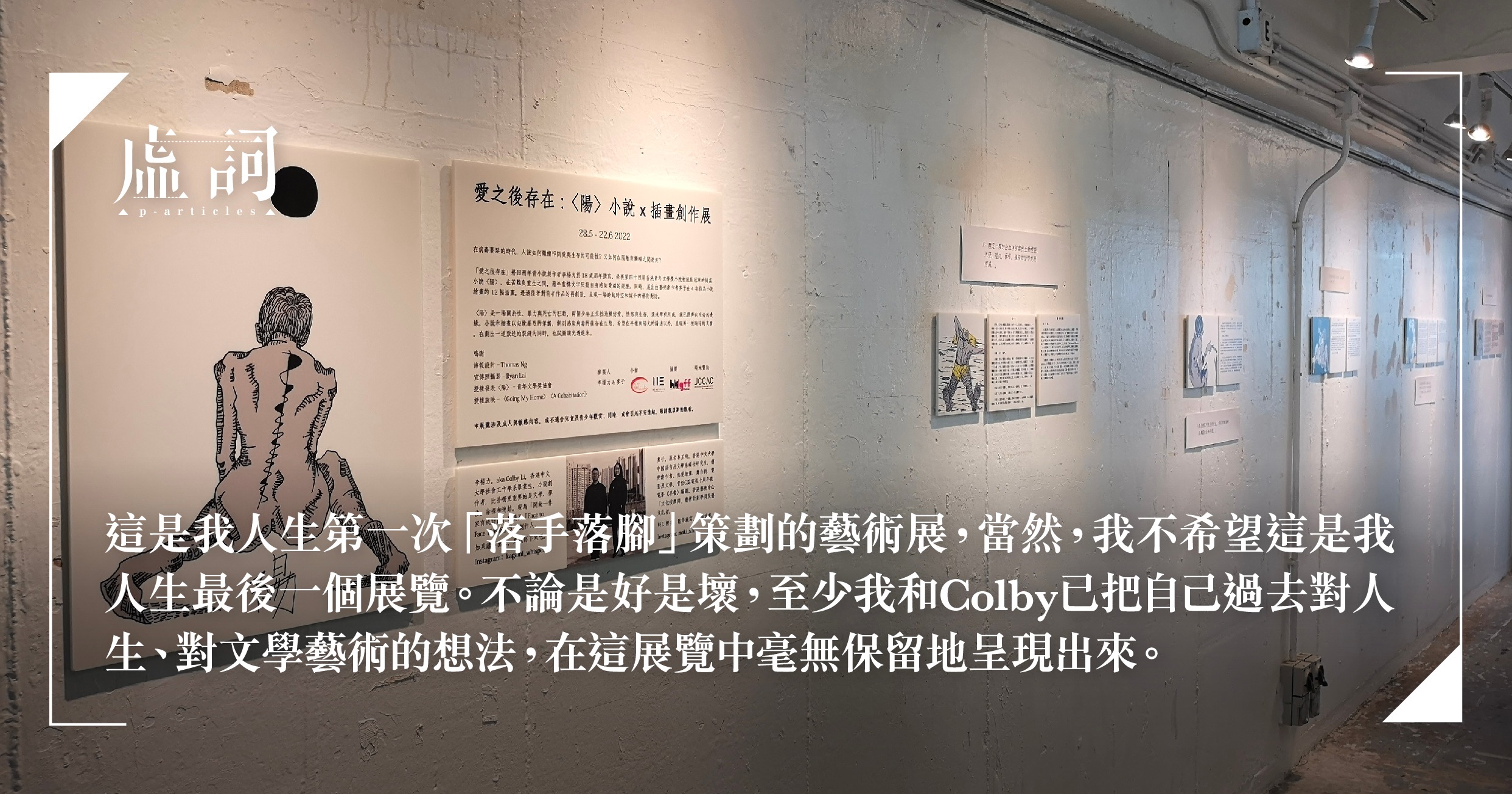

腐爛和花海 —— 「愛之後存在:〈陽〉小說 x 插畫創作展」後記

散文 | by 麥芷琦 | 2022-08-06

麥芷琦和朋友李楊力(Colby)早前舉辦了「愛之後存在:〈陽〉小說 x 插畫創作展」,她認為,如今看來充滿缺陷的小說和插畫公開展覽、被大家審視,心情一度非常忐忑。但沉澱下來,再回想不同觀衆對我們作品的評價,最感激的反而是在這過程中得到能令人痛定思痛、激發思考的種種批評。

【新書】蘇苑姍《一個可以活下去的世界,是可能的》:編者前言、序、後記

書序 | by 香港文學館 | 2023-04-26

在病情反覆有時惡化的狀況下,蘇苑姍以信念、毅力和堅持,完成了《一個活下去的世界,是可能的》的六萬多字文稿,文字平實而精煉,處處透出對生命深沉的思考與堅持。生命委實不易,出版這本小書,願它可以成為一點「過後」的力量,在困難當下互相支撐,莫失,莫忘。

【董啟章新書】《後人間喜劇》後記--樂觀的悲劇.悲觀的喜劇

其他 | by 董啟章 | 2020-10-15

董啟章新書《後人間喜劇》,寫的是新加坡,但明眼人一看就知道他心在香港。或者,因為世間正在經歷的悲劇,而更加需要喜劇去相沖。這篇沒有收錄在書內的後記,可讓讀者了解更多關於董啟章的創作理念。