瞓街不可以嗎?——《家在街︰香港自建社區》

專訪 | by 李卓謙 | 2019-06-20

三月,仁濟醫院推出「水管屋」計劃,引來社會大眾嘩然,有人批評「香港市民住屋大倒退」,有人諷刺「港人淪落瞓天橋底」,姑勿論瞓天橋底有何不可,園境設計師黃志恆(Sara)覺得首先應該質疑水管屋的設計:「到底掌握權力和資源的人對於使用者有多無知,對生活有多無知?」聽到「瞓天橋底」便皺眉的人,不是從小被阿媽恐嚇「讀唔好書大個瞓天橋底」,就是對露宿有刻板印象——衛生條件差、品流複雜、甚至罪惡溫床。然而,當去年一位「露宿者blogger」 Simon Lee被廣泛報導,似乎又讓不少人開始反思,瞓街其實也是一種選擇。

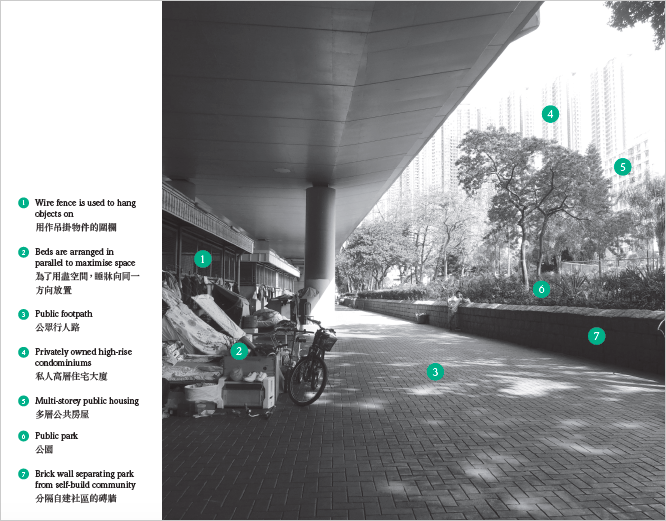

早於2013年,現為建築設計師的黃思琪(Louise)便開始研究無家社群,當時仍是園境建築設計學生的她,對於露宿者如何利用公共空間,以及與周遭社區之關係很感興趣。直到2015年,她將這套研究帶進香港知專設計學院的社會設計工作室,在李欣琪(Yanki)和Sara的指導下,親身走進深水埗通州街天橋底,不從政策角度分析無家者,而是針對他們的設計技能進行研究,並統稱他們為「自建社群」(Self-build) 。研究在2018年結集成《家在街:香港自建社區》,歸根結底也是在叩問一個家的定義,「住在街上是否可能?(is it possible to live on the street?)」

沒有邊界的自由

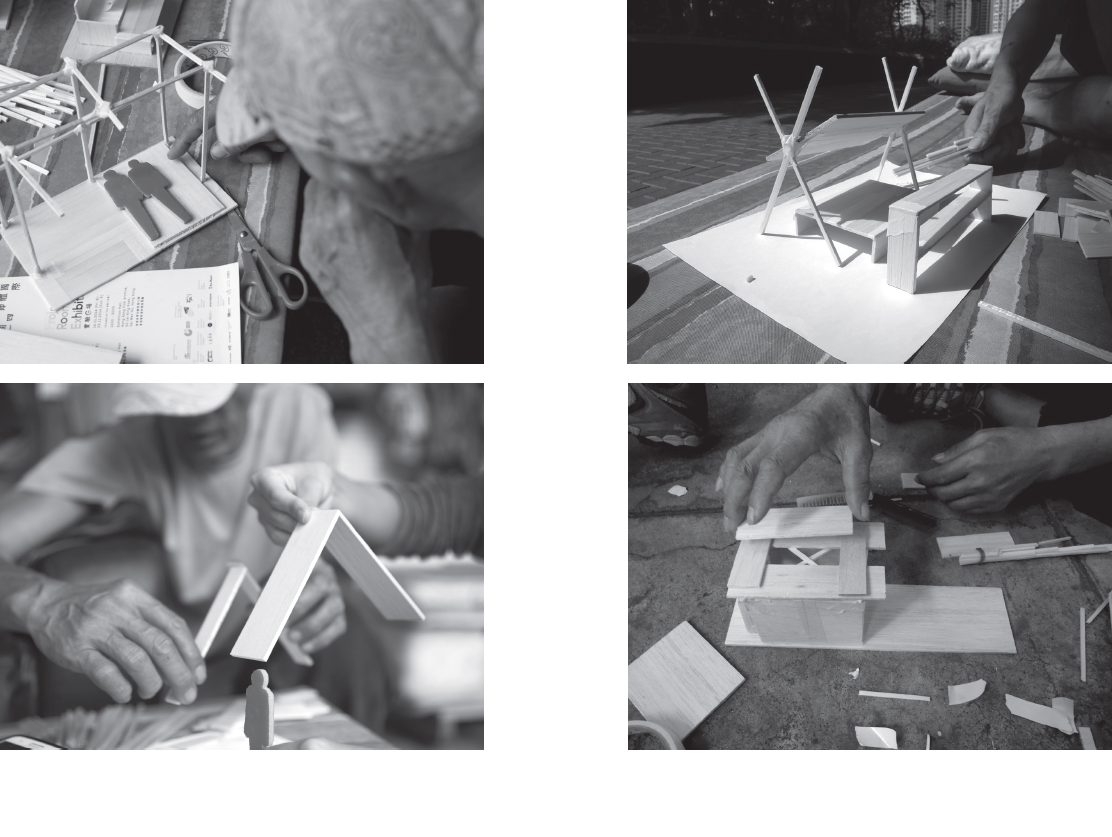

「誰說他們無家,政策說他們無家而已,其實他們有家的,自建其實是重新定義何謂家,所以我們不叫他們homeless,而是self-builder。」Yanki說。「他們知道自己需要什麼,也知道物料從何而來。」親身接觸他們後,Louise更覺得其實他們不少都享受在街上生活的自由。當她帶著一堆物料,讓街友以砌模型的方式想像他們理想的居所,她發現街友的思考方式跟設計師不同之處在於,設計師會先畫定四面牆再構想裡面的格局,而街友則是以床褥作為生活空間的中心,再在四周以擴散方式放置自己需要的物品,那是「由外至內」與「由內至外」的分別。

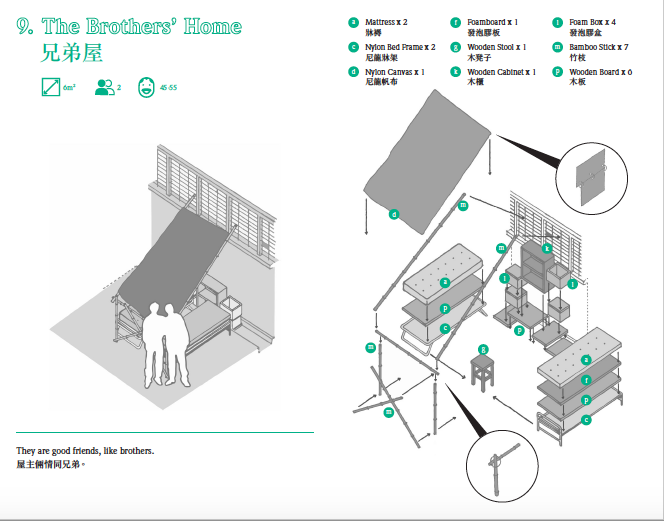

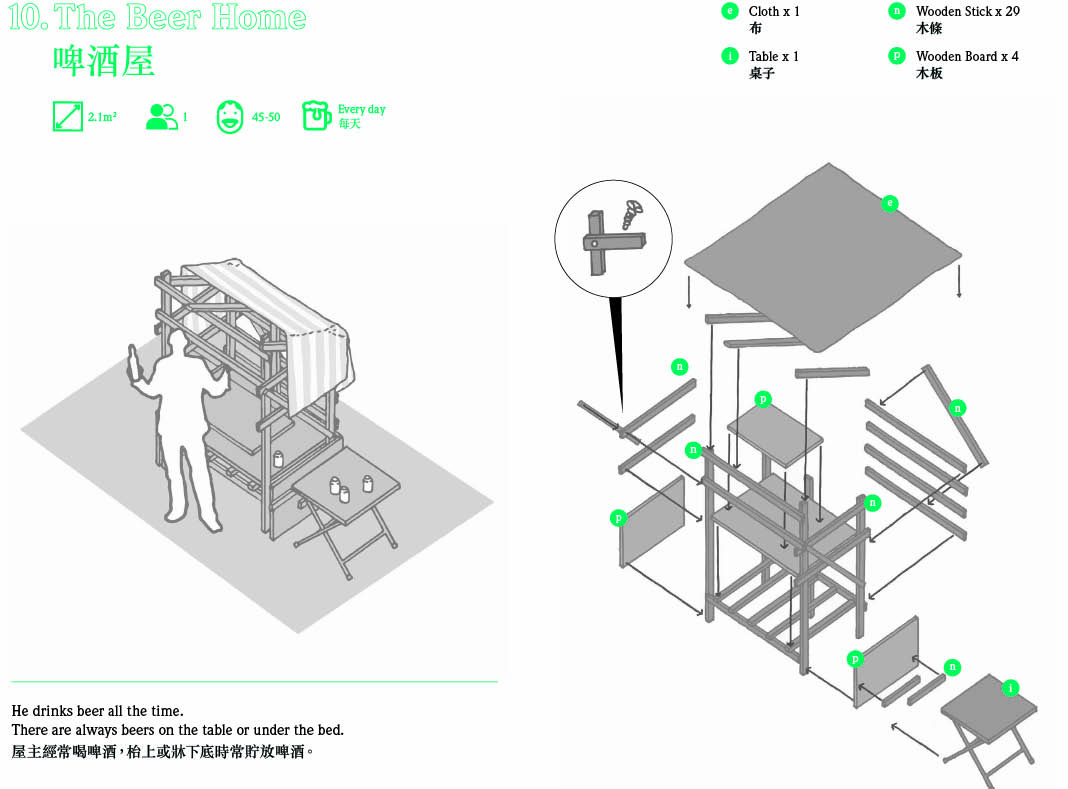

「由床褥作為起點(start up module),再建構其他生活所需的物件,物件與物件之間圍出一個空間,然後再思考,邊界是什麼?」Sara說,有時為了安全和私隱而築起界線,但有時又會為了溝通而解除邊界,於是邊界也隨之變得靈活和流動。在砌模型的過程中,街友根據實際需要來構想空間,切合「型隨機能」(Form follows Function)的想法,而且建屋方式也跟各自性格和職業息息相關,有人喜歡種花,有人愛好閱讀,最後完成的十一個模型,Louise根據不同特性為它們定名為「音樂之家」、「綠色花園屋」、「啤酒屋」等等。

以模型作為工具,是在尋找共同語言,Yanki形容為「打開語言」(open language)的過程,如何令一般人也理解設計師的語言,「他們不是不懂設計,不是沒有設計的知識,他們只是沒有設計的語言,談比例、呎寸都是建築師和空間設計師使用的語言。」利用模型將家居立體呈現,總比拿著圖紙去解釋更易使人理解。Louise花了半年時間跟深水埗通州街的街友混熟,一起砌模型。

設計師也無能為力的事

「其實最初這本書的題目是:menu for creative citizens(創意市民指南),其他人可以按照這個menu去建屋。我們心底覺得,其實瞓街是ok的。」Yanki說,建築師與其去決定屋怎麼起、怎麼住,不如實際了解人的需要,再設計一些有趣的工具、框架,讓人在當中自行發揮,「問題是到底專業人士,或是制定政策的人有沒有信心,相信普羅市民也能夠做到。」考慮現實環境,要做到當然不容易,尤其香港這個迷信專業的社會,她覺得現時社會似乎愈來愈多潔癖,「不想事情未曾計劃就出現,缺乏驚喜,所有事情都以health and safety先行,充滿規範,人的可能性就減低。」

「香港六七十年代都有很多寮屋區、木屋區,其實那也是一種可能性,只是社會愈來愈制度化,所有事物都固定了,你不是住在四面牆裡,你就是無家。」如此聽來,計劃或許有種為露宿者去污名化的感覺,但她們也強調,計劃不是要浪漫化瞓街,這也是她們一開始討論很久的問題,到底應該站在什麼位置去看待整件事,「當Louise來到我們的工作室,我們也說:『其實我們幫不到他們。』無論設計角度還是政策角度都幫不到,他們真的分分鐘都可能被人趕走,到底是我們幫他們,還是他們幫我們?」

最初開始讀設計,Louise覺得設計師好勁,能替人解決問題,但做完這個計劃後,才知道不是。「原來設計師的設計可以很無用,可能很不適合人,或者只是設計師的狂想。」如何用一種由下而上的角度思考社群的需要,才是設計師的責任,「記得老師跟我說過,你起一棟樓,在圖紙上畫一條線,可能只需一秒,但那條線的影響可能是五十年一百年,一個人如何利用空間,一條線的影響可以很深遠。」

(文章原刊於「我街道,我知道,我書寫——社區書寫計劃」網頁:https://bit.ly/2Ws0kJ5)